新宿御苑の千駄ヶ谷門を出てJR千駄ヶ谷駅方面へ。

先週の「ブラタモリ」で。タモリさんがカニと呼んでた東京体育館を横目に移動。

あれ?東京体育館の隣って、津田塾大学じゃないの?これって、ブラタモリで出て来た所だよね?かつて徳川将軍家の洋館が建ってたという…。「徳川」の文字が書かれてる電柱はないか??

とか言いつつ到着したのは鳩森八幡稲荷です。ここに「ブラタモリ」に出て来た富士塚があるのです。

説明板発見「この富士塚は寛政元年(1789)の築造といわれ、円墳形に土を盛り上げ、黒朴(富士山の溶岩)は頂上近くのみ配されている。山腹には要所要所に丸石を配置しており、土の露出している部分にはクマザサが植えられている。頂上には奥宮を安置し、山裾の向かって左側に木造の黒宮の建物がある。

頂上に至る登山道は正面に「く」の字形に設けられ、自然石を用いて階段としている。七合目には洞窟がつくられ、その中には身禄像が安置されている。

塚の前面には池があるが、この池は塚築造のため土を採掘した跡を利用したもので、円墳状の盛り土、前方の池という形は江戸築造の富士塚の基本様式を示している。

この富士塚は大正12年(1923)の関東大震災後に修復されているが、築造当時の旧態をよく留めており、東京都内に現存するものではもっとも古く、江戸中期以降、江戸市中を中心に広く庶民の間で信仰されていた富士信仰のあり方を理解する上で貴重な資料である。」

完成した寛政って、徳川11代、徳川家斉の時代だね。そんな時代からあったのね。

では登頂開始!

って…。危ないんですけど~!?

ホラ、昔の日本人って身長が低かったじゃない。男性でもせいぜい160センチあるかないかとか。だからでしょうか?自然石を使って作った登山道は狭くて急で危ないんですよ。

の、上るけどっ。画像を写してる場合ではっ。

おお。てっぺん辺り、黒くで小さい穴がいっぱい開いた火山岩を置いてある。わざわざ富士山から運んで来たんだね。これ。信仰って凄いなあ~。

画像では分かりにくいんですが、富士塚の麓に富士浅間神社の里宮が、頂上に奥宮があります。富士山を再現してるんですね。細かいなあ~。

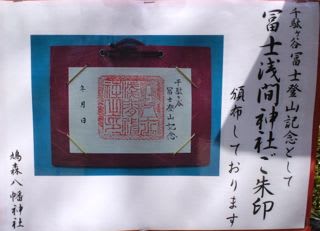

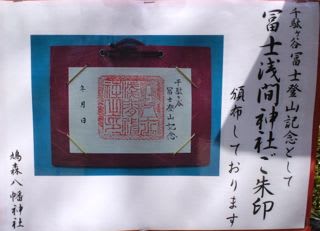

さて、登頂記念にこんなのもいただけるのです。

おそらく有料だと思うので、いただいてませんけど。

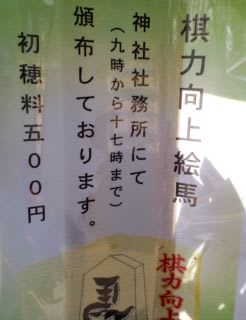

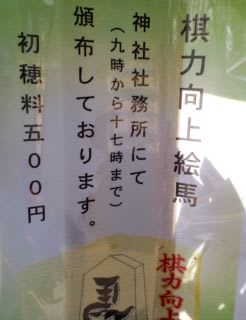

ついでに、鳩森八幡神社の境内でこんなのも見つけました。

将棋堂です。

将棋堂です。

窓ガラスが反射して見えにくいですが、中に大きな王将が置いてあります。

説明板発見。「昭和61年、社団法人日本将棋連盟(当時の会長大山康晴15世名人)より、山形県の駒師香月氏の制作による、高さ120センチの欅製の大駒が奉納された。この縁により、同年11月、将棋の技術向上を目指す人びとの守護神とし、更に将棋界の繁栄を願って、日本将棋連盟と神社が協力し、この大駒を納める六角のお堂を建立した。

お堂の六角は天地四方を表し、屋根の上の飾り金物は将棋盤の足の形、つまりくちなし(梔子)の実の形をしている。くちなしは口無しに通じ、助言無用の戒めからきていると古くから言い伝えられている。

堂内に安置あれた大駒は、御影石の将棋盤の上に立ち、その奥に氏神の八幡神が祀られている。

毎年年頭に、このお堂の前で祈願祭が行われる。将棋上達を祈願する人は、いつでもその夢を絵馬札に託して奉納することが出来る。参拝者は棋力向上の願いが叶えられ、よろず勝運に恵まれると言われている。」

う~ん。なかなか。でもなぜに「馬」の字を反転した絵馬なんだろう?

長くなったので、明日鳩森八幡神社の記事を別けますね。 日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

先週の「ブラタモリ」で。タモリさんがカニと呼んでた東京体育館を横目に移動。

あれ?東京体育館の隣って、津田塾大学じゃないの?これって、ブラタモリで出て来た所だよね?かつて徳川将軍家の洋館が建ってたという…。「徳川」の文字が書かれてる電柱はないか??

とか言いつつ到着したのは鳩森八幡稲荷です。ここに「ブラタモリ」に出て来た富士塚があるのです。

説明板発見「この富士塚は寛政元年(1789)の築造といわれ、円墳形に土を盛り上げ、黒朴(富士山の溶岩)は頂上近くのみ配されている。山腹には要所要所に丸石を配置しており、土の露出している部分にはクマザサが植えられている。頂上には奥宮を安置し、山裾の向かって左側に木造の黒宮の建物がある。

頂上に至る登山道は正面に「く」の字形に設けられ、自然石を用いて階段としている。七合目には洞窟がつくられ、その中には身禄像が安置されている。

塚の前面には池があるが、この池は塚築造のため土を採掘した跡を利用したもので、円墳状の盛り土、前方の池という形は江戸築造の富士塚の基本様式を示している。

この富士塚は大正12年(1923)の関東大震災後に修復されているが、築造当時の旧態をよく留めており、東京都内に現存するものではもっとも古く、江戸中期以降、江戸市中を中心に広く庶民の間で信仰されていた富士信仰のあり方を理解する上で貴重な資料である。」

完成した寛政って、徳川11代、徳川家斉の時代だね。そんな時代からあったのね。

では登頂開始!

って…。危ないんですけど~!?

ホラ、昔の日本人って身長が低かったじゃない。男性でもせいぜい160センチあるかないかとか。だからでしょうか?自然石を使って作った登山道は狭くて急で危ないんですよ。

の、上るけどっ。画像を写してる場合ではっ。

おお。てっぺん辺り、黒くで小さい穴がいっぱい開いた火山岩を置いてある。わざわざ富士山から運んで来たんだね。これ。信仰って凄いなあ~。

画像では分かりにくいんですが、富士塚の麓に富士浅間神社の里宮が、頂上に奥宮があります。富士山を再現してるんですね。細かいなあ~。

さて、登頂記念にこんなのもいただけるのです。

おそらく有料だと思うので、いただいてませんけど。

ついでに、鳩森八幡神社の境内でこんなのも見つけました。

将棋堂です。

将棋堂です。窓ガラスが反射して見えにくいですが、中に大きな王将が置いてあります。

説明板発見。「昭和61年、社団法人日本将棋連盟(当時の会長大山康晴15世名人)より、山形県の駒師香月氏の制作による、高さ120センチの欅製の大駒が奉納された。この縁により、同年11月、将棋の技術向上を目指す人びとの守護神とし、更に将棋界の繁栄を願って、日本将棋連盟と神社が協力し、この大駒を納める六角のお堂を建立した。

お堂の六角は天地四方を表し、屋根の上の飾り金物は将棋盤の足の形、つまりくちなし(梔子)の実の形をしている。くちなしは口無しに通じ、助言無用の戒めからきていると古くから言い伝えられている。

堂内に安置あれた大駒は、御影石の将棋盤の上に立ち、その奥に氏神の八幡神が祀られている。

毎年年頭に、このお堂の前で祈願祭が行われる。将棋上達を祈願する人は、いつでもその夢を絵馬札に託して奉納することが出来る。参拝者は棋力向上の願いが叶えられ、よろず勝運に恵まれると言われている。」

う~ん。なかなか。でもなぜに「馬」の字を反転した絵馬なんだろう?

長くなったので、明日鳩森八幡神社の記事を別けますね。

上の画像の階段を上って、1階右手に行った所にあります。

上の画像の階段を上って、1階右手に行った所にあります。