8年越しの足利学校に入学、そして卒業を果たした私。

足利にてやり残したことをひとつ成し遂げたわけですが、足利にはもうひとつやり残したことがあるのです。

まぁ、とりあえず一杯・・・酒ではなく、お味噌汁、うまい!

学校前に構える「銀丸」本店で、二条大麦味噌のお味噌汁を試飲させていただきました。

さて、入徳門を出て「銀丸」さんを左手にしつつ歩くと、

その参道を、8年前とは正反対の方向に歩いていきます。

征夷大将軍足利尊氏公像にもお会いしました。

・・・ちなみに足利は足利一族出身の地ではありますが、足利尊氏の出生地はここではないという説が有力です。

そして参道の先には、当然鑁阿寺・・・

太鼓橋【栃木県指定文化財】と、その背後に構える楼門【栃木県指定文化財】です。

100名城スタンプの絵柄、そのまんまです。

太鼓橋は江戸時代後期の建造物で、栃木県では唯一の屋根つき橋なのだそうです。

背後の楼門とのつり合いも素晴らしいですね。

鑁阿寺の三門である楼門。

室町幕府13代将軍・足利義輝により再建されたものが現存しています。

楼門の扁額「金剛山」。

鑁阿寺を略さずに称すると「金剛山仁王院法華坊鑁阿寺」というそうです。

この日は、楼門に多くの鳩が羽を休めていました。

境内を取り囲む水濠と土塁。

これらこそが、鎌倉時代に造成された武士の居館であったことを物語っているのです。

水濠には鴨。

多くの参拝客とともに、多くの鳥たちでにぎわう三門です。

12世紀半ば、足利氏の祖である源義康がこの地に居館を構えました。

義康は「八幡太郎」源義家の孫にあたる人物で、居館のある地から「足利」を名字としました。

建久7年(1196年)義康の子・足利義兼は、自宅である居館に持仏堂を建立しました。

義兼の戒名は「鑁阿」であり、このころに鑁阿寺の礎が築かれたといえます。

文暦元年(1234年)義兼の子・足利義氏が伽藍を整備し、足利氏の氏寺となりました。

楼門をくぐって、まずは右側。

鐘楼【国指定重要文化財】です。

鐘楼ははじめ建久7年(1196年)に建てられ、後に再建されていますが、その時期はわかっていないのだそうです。

現在も梵鐘が吊るされている、現役の鐘撞き堂です。

楼門の先に建っているのが、本堂【国宝】です。

8年前当時は重要文化財でしたが、平成25年(2013年)8月7日に国宝に指定されました。

足利家2代当主・足利義兼が居館内に建立した持仏堂がはじまりで、現在の本堂は足利貞氏が正安元年(1299年)に再建したものです。

当時最新の建築様式であった禅宗様を取り入れたものです。

室町時代中ごろの修理で、屋根が瓦葺となりました。

本堂にてお守りを買うこともでき、100名城スタンプもこちらでもらえます。

スタンプは8年前にいただきましたので・・・

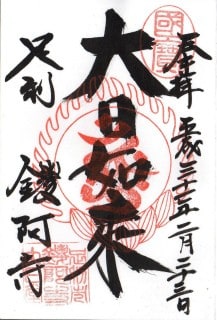

今回はご朱印を頂戴しました。

本堂の中では・・・おやおや、ここにも猫さまがおわしますなぁ。

鐘楼の向かい側・・・

多宝塔【栃木県指定文化財】と大銀杏【栃木県指定天然記念物】です。

多宝塔も他の伽藍と同様、はじめ建久7年(1196年)に建てられたとされています。

現在のものは、寛永6年(1629年)に5代将軍徳川綱吉の生母・桂昌院によって再建されたものです。

なおこの「多宝塔」は本邦最大のものとされており、これより大きいものは「大塔」と称されるようです。

2本の大木のようにも見え、実際に1本なのか2本なのかはよくわかっていないそうです。

樹齢は約550年と推定されています。

多宝塔&大銀杏の北側には・・・

経堂(一切経堂)【国指定重要文化財】が建ちます。

こちらは応永14年(1407年)に関東管領・足利満兼により再建されたものです。

宝永5年(1708年)には屋根の修理がなされています。

経典を収蔵する経堂としては大型の建造物であり、珍しく貴重なものとされています。

経堂と本堂の間には・・・

中御堂(不動堂)【足利市指定文化財】が鎮座しています。

文禄元年(1592年)足利国朝によって再建されたともいいますが、建物の組み物や彫刻のつくりから、江戸時代中期のものであろうと推測されています。

経堂のさらに北、旧居館の北西には・・・

西から順に御霊屋、大酉堂、宝庫が並んでいます。

宝庫から少し離れたところに、智願寺殿御霊屋が建っています。

まずは御霊屋【栃木県指定文化財】。

正面に棟門を設けて周囲を

ここには室町幕府の歴代将軍15代の像が安置されています。

隣りには、

元々は足利尊氏公を祀るお堂として、室町時代に建てられたものでした。

しかし明治中期より足利尊氏逆賊の皇国史観が台頭すると、祀られていた尊氏公木像を他所へ移すこととなりました。

そして、鑁阿寺にゆかりある大酉大権現を本尊とすることとなったのです。

大酉堂は昭和61年(1986年)に解体修理されて、現在に至っています。

さらにその東には、宝庫(校倉・大黒堂)【足利市指定文化財】。

宝暦2年(1752年)再建の

その名のとおり宝物倉だったのですが、42世住職の忍空上人により宝物が他に移され、足利氏伝来の大黒天をお祀りしたことから「大黒堂」となりました。

少し離れて東には、

某路線バスの大先生になぞらえて「えびすどう」と読みたくなるところですが、「ひるこどう」が正解です。

鑁阿寺の開祖である足利義兼の妻・時子をお祀りし、「智願寺殿」は時子の法名です。

そして時子は鎌倉初代執権・北条時政の娘であり、将軍の妻・北条政子の同母妹と考えられています。

しかしこのお堂、なぜ「蛭子堂」なのでしょうか?

夫の義兼が鎌倉にて奉公している間、足利の地で留守を守っていた時子は、ある日侍女が井戸から汲んだ生水を飲みました。

程なくして時子の腹は膨らんでいき、さながら妊婦のよう。

鎌倉から戻った義兼に対し、侍女は「時子が不義を働いた」と讒言し、義兼は時子を疑うようになりました。

時子は「死後わが身体をあらためよ」と言い遺して自害してしまいました。

遺言のとおりに時子の身体をあらためると、その腹からは大量のヒルが出てきたのです。

義兼は大いに悔み悲しんで時子を篤く弔い、井戸を塞いだうえで侍女を殺したのだそうです。

これより時子は「蛭子女尊」として、安産の女神として信仰されています。

鑁阿寺の伽藍をひととおり見たところで、鑁阿寺の周囲をひと回りしていきます。

まずは北門【足利市指定文化財】。

鑁阿寺の開祖である足利義兼の子・義氏は、水濠の外に12の支院を建て、その筆頭を千手院と定めました。

この門はその千手院の三門だったものを、大正7年(1918年)に移築してきたものです。

棟札の記載から、弘化2年(1845年)に建てられたと推定されています。

主扉の脇に小さな副扉を擁する薬医門形式となっています。

東へ回り、

東門【栃木県指定文化財】へ。

こちらは質素剛健な造りの四脚門で、鎌倉時代の建造と推定されています。

西門【栃木県指定文化財】をスルーしてしまいましたが・・・

入口の楼門(南門)に戻りました。

水濠にたたずむ鴨を眺め、足利氏館の登城・・・というよりも鑁阿寺の参拝は、これにて終了。

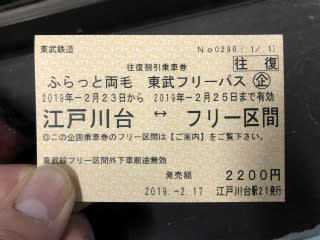

(東武鉄道のサイトより引用)

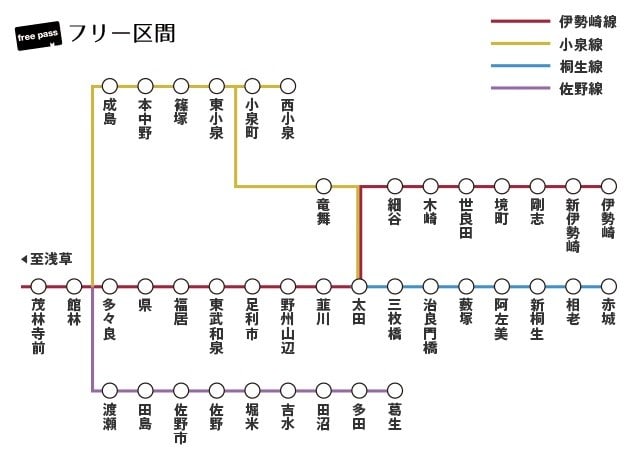

(東武鉄道のサイトより引用)