国道16号を外れ、川越の街にやってきました。

小江戸川越のシンボル・時の鐘【川越市指定文化財】から。

今回の川越ぶら~りはあまり時間がないので、ピンポイントで、川越城の登城のみをしていくことにしました。

それにしてもお盆休みの川越、人出は多くにぎやかです。

川越の街並みを通る道はそれほど広くないので、通っていくにもひと苦労です。

川越城の歴史は大きく中世・戦国期と近世・江戸期のふたつに分けることができ、中世では「河越」、近世以降は「川越」と分けて表記することがあります。

扇谷上杉氏は、古河(茨城県)に本拠地のあった足利一門・古河公方家や上州に本拠地のある同族・山内上杉氏と抗争を繰り返して衰退していき、関東では小田原の北条氏が台頭してきます。

北条氏2代当主・北条氏綱は、相模から武蔵への勢力拡大を本格化、ついに天文6年(1537年)川越城を占拠しました。

代替わりして3代氏康のとき、駿河の今川義元が甲斐の武田晴信(信玄)とともに当時北条の領地であった東駿河に攻めてきました。

名将・今川義元は武蔵にも手を回し、扇谷上杉氏の当主・

天文15年(1546年)、ついに上杉連合軍8万が大挙して河越に迫ってきました。河越城の城兵は3千、城代はのちに「地黄八幡」と畏怖された名将・北条

北条氏康は東駿河を割譲して今川・武田と和睦し、軍兵8千を率いて河越の救出に向かいます。それでも兵数は合わせて1万強、数ではまったくかないません。

そこで氏康は連合軍に和睦を申し入れます。

氏康「城の者は助けてやってください・・・河越はお返ししますから」

上杉「今さら何を言ってんだ、攻撃!!」

氏康「ヒエェェェ~、ご、ごめんなさい、北条家一丸となって古河公方様に従いますからお許しをぉぉ」

上杉「公方様、こんなたわごとは無視して、北条を叩いてしまいましょう!攻撃!攻撃!!」

氏康「いやぁぁぁ~ん・・・・・・・・・ニヤリ」

河越城は城代の北条綱成が持ちこたえること半年、上杉連合軍は長期の滞陣と氏康の土下座外交ですっかり弛緩してしまいます。

そして夜、氏康はついに奇襲を敢行。河越城の綱成も打って出て連合軍は大混乱、扇谷の上杉朝定は戦死してしまいます。世にいう河越

これにより北条氏の武蔵における覇権が確立、古河公方家は完全に北条に取り込まれ、山内上杉家の上杉

その後も北条氏は順調に勢力を拡大していきましたが、西から巨大猿・豊臣秀吉がやってきます。

天正18年(1590年)河越城は前田利家に攻められて落城し、当主の北条氏直も降伏、大名としての北条氏は滅亡しました。

秀吉の天下統一後は徳川家康が関東に移り、河越には酒井重忠が1万石をもって封じられ、ここに川越藩の基礎が成立しました。

寛永16年(1639年)に藩主となった松平信綱は、川越城の大幅な拡張・整備を行いました。

川越は「江戸への搦め手」(江戸を攻める裏口)とされ、信綱や酒井忠勝、柳沢吉保など幕府の要職にある大名が配置されました。

川越城の登城は川越市役所からスタート。

市役所は改修工事の真っ最中。

そして市役所付近には大手門が構えていました。

市役所前の交差点を向いて立っている太田道灌公像、その足下に大手門跡の碑が立っています。

太田道灌は、川越城のほかにも江戸城を築城するなど築城の名手でした。

川越市役所から川越市博物館へ向かう初雁城通りを進みます。

かつては、大手門から本丸へと向かう正規のルートでした。

「初雁城」は川越城の雅称です。

通りの途中、住宅街にある公園のような空間。

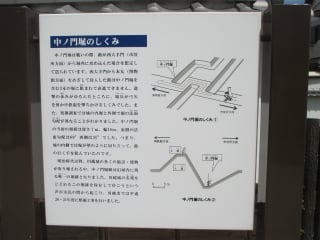

こちらには復元された中ノ門堀があります。

中ノ門とその周囲の空堀は、松平信綱が城主となったおりに、江戸の搦め手を守る要所ということであらたに整備されたものです。

天下泰平が成ってからまだ20年ほどしかたっていないため、あえて時流に逆行して戦闘に備えた縄張りを構えました。

中ノ門にまつわる空堀はかつて3本あり、進撃する兵士の進路を曲げることにより勢いをそぎ、そこに銃弾や弓矢を浴びせるものです。

堀の先には中ノ門が構えておりました。

中ノ門堀の跡地から300メートルほど進むと、左手に川越市博物館が現れ、右手に川越城本丸御殿【埼玉県指定文化財】があります。

本丸御殿の入場料は大人100円。

はじめ川越城には本丸と二の丸の2ヵ所に御殿がありました。

藩主が居住用に用いたのは二の丸の御殿であり、本丸御殿は3代将軍・徳川家光が鷹狩で来訪した際に使われました。

家光以降の将軍家は川越を訪れることもなく、いつしか本丸御殿は解体されて更地になってしまいました。

ところが弘化3年(1846年)、二の丸御殿が火災によって焼失してしまいました。

城主・松平

嘉永元年(1848年)、本丸御殿が完成しました。

当時の川越藩は石高17万石を領しており、本丸御殿の敷地面積は現存の8倍ほどもあったそうです。

明治維新を迎えると川越城は次第に解体されていきましたが、本丸御殿の大広間及び玄関部分は入間郡役所などに流用されました。

本邦で本丸御殿が現存している例はきわめてまれで、昭和42年に埼玉県の指定文化財に登録されました。

私個人としては、御殿そのものよりも、御殿から眺める庭に惹かれました。

御殿の離れにあるのは家老詰所です。

明治維新後に民間に払い下げられていましたが、昭和63年に復元移築しました。

往時は他の建物からは独立して土塀に囲まれていたそうです。

川越藩は当時17万石で関東では名だたる雄藩で、しかも徳川家の親戚であるため、幕末の外国の脅威に対して大きな役割を期待されました。

相模国の三浦半島に領地(飛び地)を有していたので、相模国一帯の沿岸警備を負担しました。

ペリーが浦賀に来航すると、沿岸警備は一層強化され、あらたに品川台場の整備費用を負担させられたそうです。

説明書きによると、幕末の沿岸警備の費用負担に頭を悩ませる家老、だそうです。

最後に大広間を見て、あっさりと本丸御殿を後にしました。

なお、100名城スタンプは、3年半前に受領済み。

当時は本丸御殿は修復工事をしていて入れず、川越市博物館の受付でもらいました。

現在は本丸御殿の受付でもらえます。

個人的な見解ですが、本丸御殿だけだと驚くほどあっさり終了してしまうので、となりの川越市博物館とセットで訪れるのがいいと思います。

本丸御殿を滞在時間20分で後にしました。

そこから住宅街に分け入り、進むこと約200メートル。

御嶽神社と浅間神社がおわす鎮守の森。

ここはかつて川越城の富士見櫓が建っていました。

川越城には天守閣がなかったので、富士見櫓は天守閣の代わりをなしたといいます。

富士見櫓跡のふたつの社で旅の無事を祈願・・・することなく、そのまま川越城を後にしました。

思えばこの日は、旅立ちに参拝するつもりだった氷川神社を詣でず、本丸御殿のそばにある三芳野神社も詣でず、こちらの2社も詣でませんでした。

◆参考文献

川越城本丸御殿 http://museum.city.kawagoe.saitama.jp/hommaru/

川越市博物館 http://museum.city.kawagoe.saitama.jp/

戦国乱世を生きた人々(teltel_woo 様) ~ 北条氏康、死線を潜り抜け関東の雄へと飛躍する

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます