2015年12月16日(水)、近松門左衛門が眠る広済寺とその周辺を散策しています。

長い間ブログを作成してこなかったので記憶が薄れている部分もありますが主に写真で紹介

していきます。

ブログを書くきっかけになったのは大国正美氏の近著「神戸・阪神 名所の旅」(2016年12月)

の中に摂津名所図会の川辺郡「久々知妙見堂」として紹介されており広済寺の近松門左衛門の墓

の写真も掲載されていた。Page121-123

広済寺の基本情報

住所:尼崎市久々知一丁目3-27 TEL:06-6491-0815

山号:久々知山 宗派:日蓮宗(以前は禅宗であった)

創建と中興:天徳元年(957)に多田満仲が勧請 正徳4年(1714)に日昌上人が再興し日蓮宗に改宗

御本尊:一塔両尊四師

公式サイト:http://www.kosaiji.org/index.htm

Goo地図はこちら

いきなりですが上の写真が広済寺の近松門左衛門の墓です。

以下Wikipediaより引用

近松 門左衛門(1653-1725)は承応2年(1653)越前国の武士杉森信義の次男として生まれました。

母は医者の家系で松平忠昌の侍医であった岡本為竹法眼の娘喜里 。

寛文4年(1664)、近松門左衛門11歳の頃父の杉森信義は吉江藩(現在の鯖江)を辞し浪人と

なって越前を去り、京都に移り住んだ。宝永3年(1706)の春、近松53歳の時

永年住み慣れた京都から大阪に移り住み、大阪の船問屋・尼崎屋吉右衛門宅にたびたび

逗留していました。 船頭や行商人、旅人たちから全国各地の話を聞き集め、それを題材として

作品を執筆していたと伝えられています。その船問屋は尼崎市の久々知にある広済寺を1714年に

再興した住職・日昌上人の実家と言われています。日昌上人と近松は親しく交際していたことから、

広済寺の再興には建立本願人となって大きく貢献します。

1716年9月に近松の母親が亡くなったときも、広済寺で法要が行われています。

青年期に京都において位のある公家に仕え暮らしておりその後京都で評判の浄瑠璃語り宇治嘉太夫

(のちの宇治加賀掾)のもとで浄瑠璃を書くようになった(いつ頃かは不明)

天和3年(1683)近松30歳の時、曾我兄弟の仇討ちの後日談を描いた「世継曾我」は近松の作と

言われておりこの頃には確実に浄瑠璃を書くようになっていたと思われる。

貞享2年(1685)に竹本座で出された近松(32歳)作の『出世景清』は近世浄瑠璃の始まりとされる

貞享3年(1686)、竹本座上演の『佐々木大鑑』で、初めて作者として「近松門左衛門」の名を出した。

元禄6年(1693)以降、近松(40歳以降)は歌舞伎の狂言作者となって京の都万太夫座に出勤

この生活が約10年続いが、再び浄瑠璃の作者に戻ったとのこと。

元禄16年(1703)近松50歳で代表作の『曽根崎心中』が竹本座で上演、竹本座の座付作者となっている。

正徳5年(1715)の『国性爺合戦』(近松62歳の作)は初日から17ヶ月の続演となる大当りをとる。

晩年は病がちとなり、初代出雲と松田和吉(後の文耕堂)の書いた浄瑠璃を添削している。

享保9年(1724)近松71歳、『関八州繋馬』を絶筆として享保9年11月22日〈1725年1月6日)死去

墓所は大阪市中央区谷町。もとは同地の法妙寺境内にあったが、法妙寺は大東市寺川に移転し、

近松の墓だけが旧地に留まった。ただし移転した法妙寺にも近松の墓が建てられており

ほかには広済寺にも墓がある。戒名は阿耨穆矣一具足居士。忌日の11月22日は近松忌、巣林子忌、

または巣林忌と呼ばれ、冬の季語となっている(明治以降は新暦で行われる)。

近松門左衛門の主な作品の開設サイトへリンク

http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc13/sakuhin/index.html

上の写真は近松公園の近松門左衛門の銅像

上の写真は園田公民館小国分館の中の近松門左衛門の像

上の写真は広済寺の山門

上の写真は広済寺の説明板(山門にあり)

上の写真は広済寺の手水舎

上の写真は広済寺の本堂

上の写真は広済寺の妙見堂(開山堂)

上の写真は広済寺の境内社の妙福稲荷(妙福大明神の扁額がかかっています)

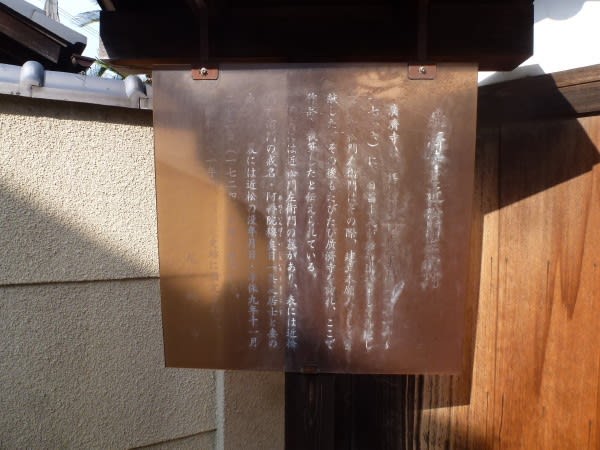

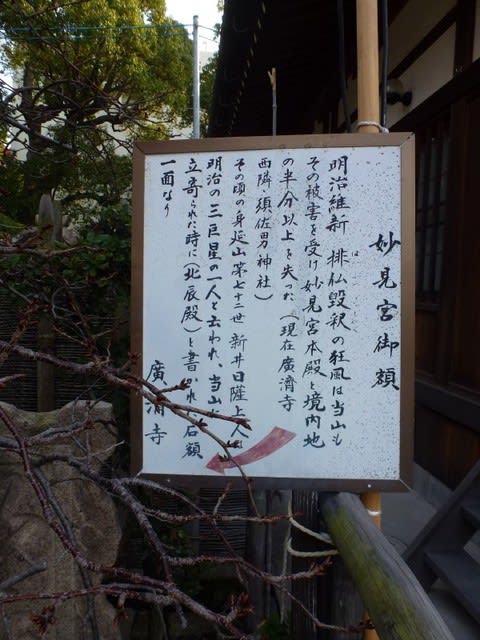

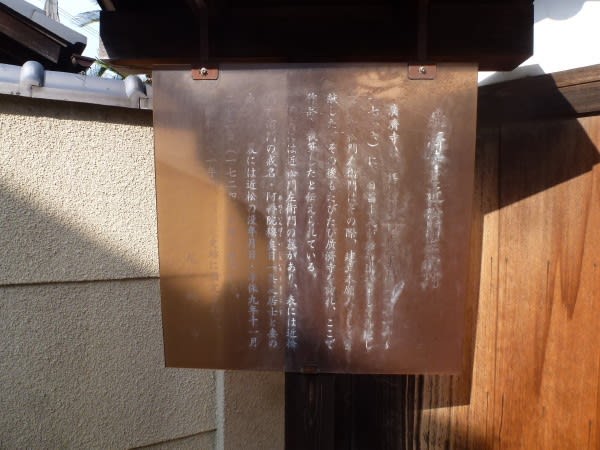

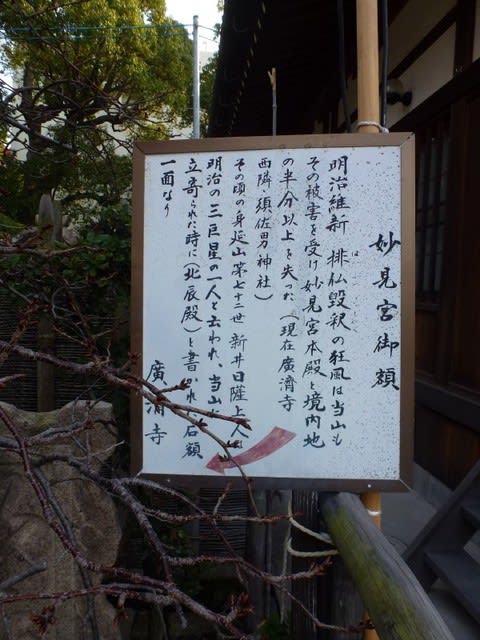

上の2枚の写真は広済寺内に掲示の妙見宮の扁額と妙見宮の説明板

妙見宮をまつるお寺であったが廃仏毀釈の影響で広済寺の境内が削られてしまったこと

現在の須佐男神社の場所が久々知 妙見宮のばしょであることなどが記載されています。

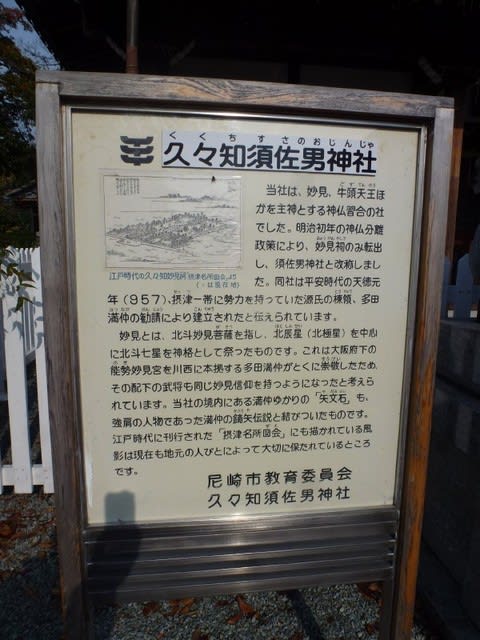

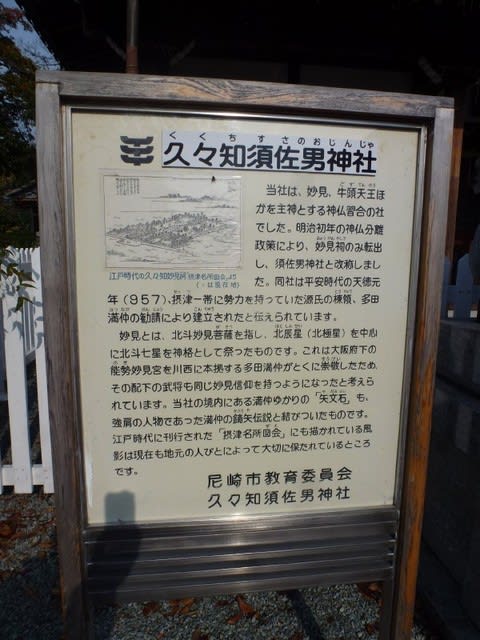

上の3枚の写真は須佐男神社

上の写真は須佐男神社の現地説明板

下の文章は摂津名所図会に記載の久々知妙見堂の説明文

久々知妙見堂(くくちみようけんどう)久々知村広済寺にあり。日蓮宗。正徳年中再興せり。

本尊妙見尊 長七寸。天徳元年多田満仲公の勧請なり。当村の生土神にて、例祭九月十日。

寺説に云ふ、むかし当村に寺井氏といふもの開扉せしに、たちまち悩乱して狂死す。

その後、この社頭の神籬の竹木を猥りに伐り収るものあり。これも眩乱して樹上より逆に落つる。

また、産婦の穢は六十日を忌むなり。これを犯す時は崇ありとぞ。

広済寺はもと禅刹なり。その後、日蓮宗の沙門日昌、この妙見尊の示現を蒙り、ここに来たり、

正徳四年二月十五日、この寺を授かり、同年九日、官に訴へ、法華道場とす。

この時初めて開扉するに、中央は妙見尊、左は諏訪明神、右は牛頭天王なり。

妙見尊の神像は、衣冠束帯なり。祭神、実は国常立尊なりとぞ。

日蓮上人像 広済寺本堂に安ず。大覚僧正の作。本朝三体のその一なり。

足利尊氏公の四男関東の官領左馬頭基氏の嫡子、左兵衛督氏満、尊敬の記文あり。

中頃、備前国にありて、日昌上人ここに安ず。ほば霊験多し。

矢文石 社前にあり。源満仲公の矢文石といふ。由緒不詳。

上の2枚の写真は近松門左衛門の記念館と記念館前の説明板

当日良く調べていかなかったこともあり休館日に訪問してしまっています。

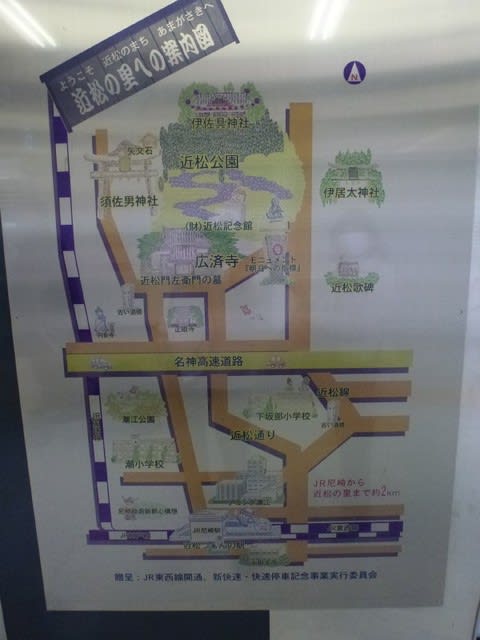

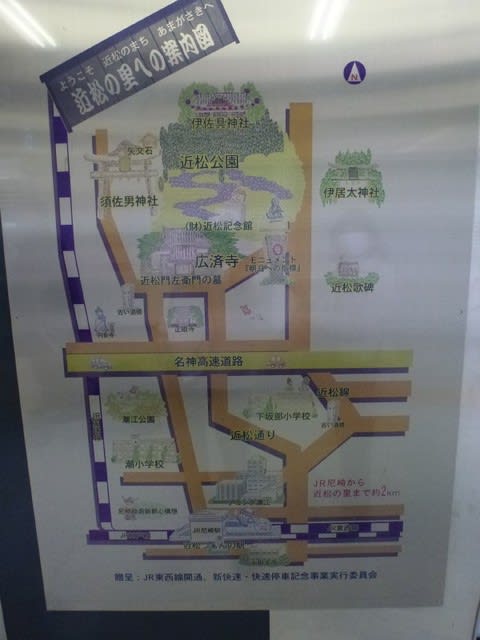

上の2枚の写真は近松門左衛門ゆかりの地の地図

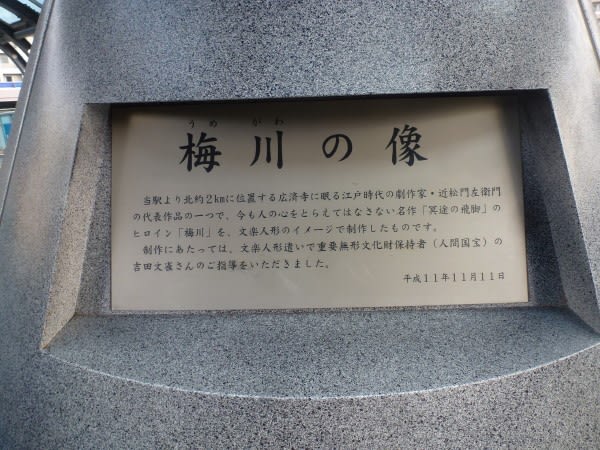

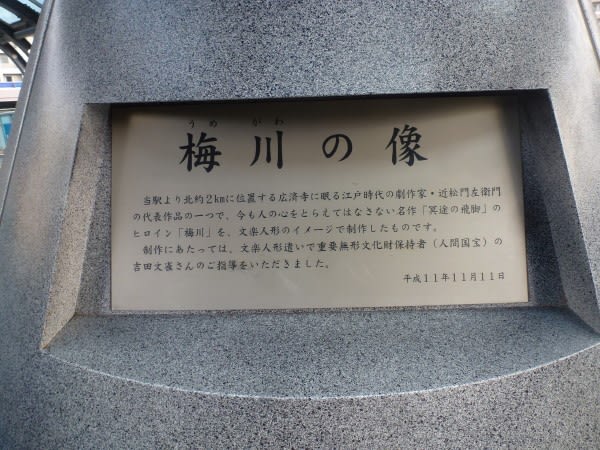

上の2枚の写真はJR尼崎駅にある近松門左衛門の作品「冥土の飛脚」の主人公「横川」のモニュメントと説明板

長い間ブログを作成してこなかったので記憶が薄れている部分もありますが主に写真で紹介

していきます。

ブログを書くきっかけになったのは大国正美氏の近著「神戸・阪神 名所の旅」(2016年12月)

の中に摂津名所図会の川辺郡「久々知妙見堂」として紹介されており広済寺の近松門左衛門の墓

の写真も掲載されていた。Page121-123

広済寺の基本情報

住所:尼崎市久々知一丁目3-27 TEL:06-6491-0815

山号:久々知山 宗派:日蓮宗(以前は禅宗であった)

創建と中興:天徳元年(957)に多田満仲が勧請 正徳4年(1714)に日昌上人が再興し日蓮宗に改宗

御本尊:一塔両尊四師

公式サイト:http://www.kosaiji.org/index.htm

Goo地図はこちら

いきなりですが上の写真が広済寺の近松門左衛門の墓です。

以下Wikipediaより引用

近松 門左衛門(1653-1725)は承応2年(1653)越前国の武士杉森信義の次男として生まれました。

母は医者の家系で松平忠昌の侍医であった岡本為竹法眼の娘喜里 。

寛文4年(1664)、近松門左衛門11歳の頃父の杉森信義は吉江藩(現在の鯖江)を辞し浪人と

なって越前を去り、京都に移り住んだ。宝永3年(1706)の春、近松53歳の時

永年住み慣れた京都から大阪に移り住み、大阪の船問屋・尼崎屋吉右衛門宅にたびたび

逗留していました。 船頭や行商人、旅人たちから全国各地の話を聞き集め、それを題材として

作品を執筆していたと伝えられています。その船問屋は尼崎市の久々知にある広済寺を1714年に

再興した住職・日昌上人の実家と言われています。日昌上人と近松は親しく交際していたことから、

広済寺の再興には建立本願人となって大きく貢献します。

1716年9月に近松の母親が亡くなったときも、広済寺で法要が行われています。

青年期に京都において位のある公家に仕え暮らしておりその後京都で評判の浄瑠璃語り宇治嘉太夫

(のちの宇治加賀掾)のもとで浄瑠璃を書くようになった(いつ頃かは不明)

天和3年(1683)近松30歳の時、曾我兄弟の仇討ちの後日談を描いた「世継曾我」は近松の作と

言われておりこの頃には確実に浄瑠璃を書くようになっていたと思われる。

貞享2年(1685)に竹本座で出された近松(32歳)作の『出世景清』は近世浄瑠璃の始まりとされる

貞享3年(1686)、竹本座上演の『佐々木大鑑』で、初めて作者として「近松門左衛門」の名を出した。

元禄6年(1693)以降、近松(40歳以降)は歌舞伎の狂言作者となって京の都万太夫座に出勤

この生活が約10年続いが、再び浄瑠璃の作者に戻ったとのこと。

元禄16年(1703)近松50歳で代表作の『曽根崎心中』が竹本座で上演、竹本座の座付作者となっている。

正徳5年(1715)の『国性爺合戦』(近松62歳の作)は初日から17ヶ月の続演となる大当りをとる。

晩年は病がちとなり、初代出雲と松田和吉(後の文耕堂)の書いた浄瑠璃を添削している。

享保9年(1724)近松71歳、『関八州繋馬』を絶筆として享保9年11月22日〈1725年1月6日)死去

墓所は大阪市中央区谷町。もとは同地の法妙寺境内にあったが、法妙寺は大東市寺川に移転し、

近松の墓だけが旧地に留まった。ただし移転した法妙寺にも近松の墓が建てられており

ほかには広済寺にも墓がある。戒名は阿耨穆矣一具足居士。忌日の11月22日は近松忌、巣林子忌、

または巣林忌と呼ばれ、冬の季語となっている(明治以降は新暦で行われる)。

近松門左衛門の主な作品の開設サイトへリンク

http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc13/sakuhin/index.html

上の写真は近松公園の近松門左衛門の銅像

上の写真は園田公民館小国分館の中の近松門左衛門の像

上の写真は広済寺の山門

上の写真は広済寺の説明板(山門にあり)

上の写真は広済寺の手水舎

上の写真は広済寺の本堂

上の写真は広済寺の妙見堂(開山堂)

上の写真は広済寺の境内社の妙福稲荷(妙福大明神の扁額がかかっています)

上の2枚の写真は広済寺内に掲示の妙見宮の扁額と妙見宮の説明板

妙見宮をまつるお寺であったが廃仏毀釈の影響で広済寺の境内が削られてしまったこと

現在の須佐男神社の場所が久々知 妙見宮のばしょであることなどが記載されています。

上の3枚の写真は須佐男神社

上の写真は須佐男神社の現地説明板

下の文章は摂津名所図会に記載の久々知妙見堂の説明文

久々知妙見堂(くくちみようけんどう)久々知村広済寺にあり。日蓮宗。正徳年中再興せり。

本尊妙見尊 長七寸。天徳元年多田満仲公の勧請なり。当村の生土神にて、例祭九月十日。

寺説に云ふ、むかし当村に寺井氏といふもの開扉せしに、たちまち悩乱して狂死す。

その後、この社頭の神籬の竹木を猥りに伐り収るものあり。これも眩乱して樹上より逆に落つる。

また、産婦の穢は六十日を忌むなり。これを犯す時は崇ありとぞ。

広済寺はもと禅刹なり。その後、日蓮宗の沙門日昌、この妙見尊の示現を蒙り、ここに来たり、

正徳四年二月十五日、この寺を授かり、同年九日、官に訴へ、法華道場とす。

この時初めて開扉するに、中央は妙見尊、左は諏訪明神、右は牛頭天王なり。

妙見尊の神像は、衣冠束帯なり。祭神、実は国常立尊なりとぞ。

日蓮上人像 広済寺本堂に安ず。大覚僧正の作。本朝三体のその一なり。

足利尊氏公の四男関東の官領左馬頭基氏の嫡子、左兵衛督氏満、尊敬の記文あり。

中頃、備前国にありて、日昌上人ここに安ず。ほば霊験多し。

矢文石 社前にあり。源満仲公の矢文石といふ。由緒不詳。

上の2枚の写真は近松門左衛門の記念館と記念館前の説明板

当日良く調べていかなかったこともあり休館日に訪問してしまっています。

上の2枚の写真は近松門左衛門ゆかりの地の地図

上の2枚の写真はJR尼崎駅にある近松門左衛門の作品「冥土の飛脚」の主人公「横川」のモニュメントと説明板

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます