2017年10月10日から10月12日まで比叡山延暦寺と坂本を訪問しました。

本日はその第7回として2017年10月10日に訪問した滋賀院門跡を写真紹介します。

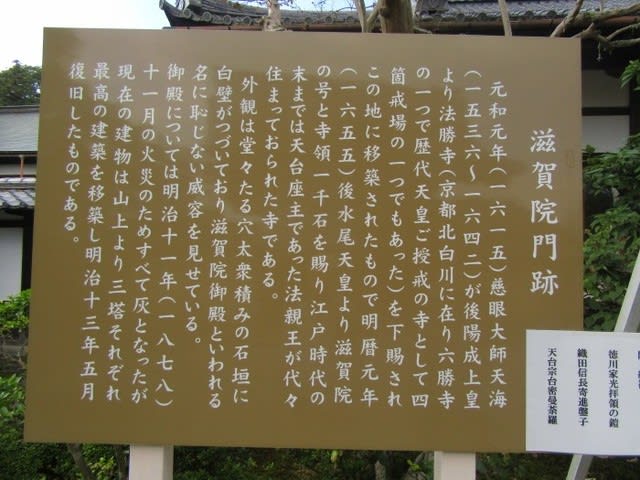

滋賀院門跡は元和元年(1615)天海大僧正が後陽成天皇から北白川の法勝寺を賜り

移築させ、明暦元年(1655)後水尾天皇から滋賀院の号を賜ったお寺です。

明治11年(1878)火事で焼けて為、明治13年(1880)延暦寺のものを移築し

再建したものが現在の建築だそうです。

江戸時代まで天台座主の居所だったため、現在でも滋賀院門跡と呼ばれている。

地元では「滋賀院御殿」という名称でも呼ばれているそうです。

移築させ、明暦元年(1655)後水尾天皇から滋賀院の号を賜ったお寺です。

明治11年(1878)火事で焼けて為、明治13年(1880)延暦寺のものを移築し

再建したものが現在の建築だそうです。

江戸時代まで天台座主の居所だったため、現在でも滋賀院門跡と呼ばれている。

地元では「滋賀院御殿」という名称でも呼ばれているそうです。

本シリーズの全記事Index

建物内部の撮影不可であった為、一部リーフレットからの写真を入れて話を組み立てました

滋賀院門跡の基本情報

住所:大津市坂本4丁目6−1 TEL:077-578-0130

宗派:天台宗 御本尊:薬師如来 創建:元和元年(1615)天海大僧正

拝観料:450円

寺格:延暦寺本坊(総里坊)

宗派:天台宗 御本尊:薬師如来 創建:元和元年(1615)天海大僧正

拝観料:450円

寺格:延暦寺本坊(総里坊)

上の写真は滋賀院門跡の主門(勅使門)で周囲の壁は五本の筋が入っている

こちらの寺院が最高格を示す証の白壁である。

上の2枚の写真は通用門と穴太衆の石積みの上に建つ白壁

絵を描いている人がおられました。

上の写真は拝観入口玄関と滋賀院門跡の現地説明板

上の写真は内玄関など庫裡と日常業務を司る建物

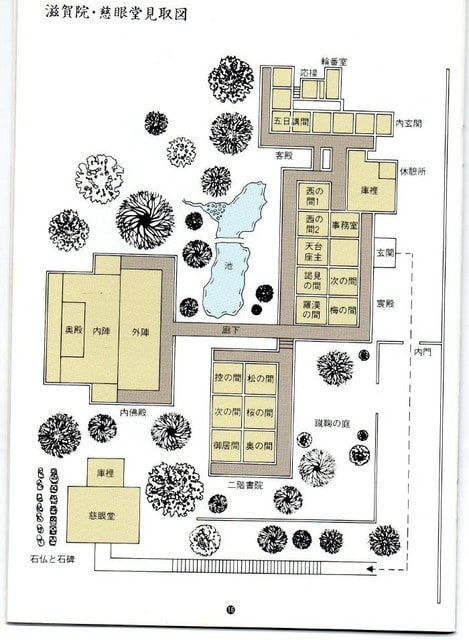

上の写真は滋賀院門跡の見取り図(リーフレットより引用)

建物は書院、宸殿、内仏殿、庫裡などで構成されています。

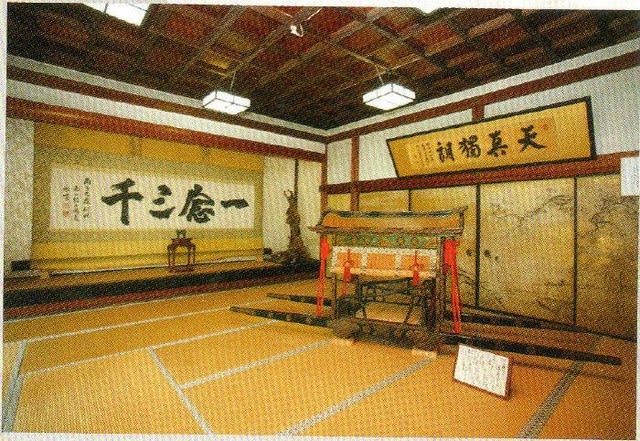

上の写真は宸殿の中の羅漢の間です(リーフレットより引用)

天上輿と呼ばれる輿が置かれていました。4月に挙行の日吉大祭において天台座主が

この輿に乗られるそうです。

また、比叡山の大法会儀式などで天台座主のほか探題、巴講、勅使なども乗輿される。

上の2枚の写真は内仏殿の内部(リーフレットより引用)と外部外観です。

内部には中央に薬師如来像、両脇には伝教大師と天台大師が奉安されています。

奥殿には107代後陽成天皇(1571-1617)、108代後水尾天皇(1596-1680)と

122代明治天皇(1852-1912)及び徳川歴代将軍、そして江戸初期より明治に至る

天台座主の宮、さらに明治以降の天台座主の位牌が祀られています。

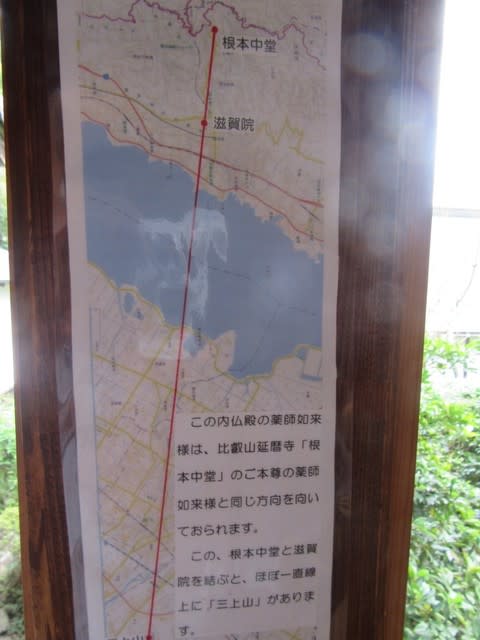

上の2枚の写真は内仏殿の御本尊薬師如来が延暦寺根本中堂の薬師如来と同じ方向に安置され

近江富士(三上山)の方向に一直線になっていることを説明したパネルと山上山における

俵藤太秀郷(たわらのとうたひでさと)の百足退治伝説の説明パネル。

上の3枚の写真は宸殿西側の庭

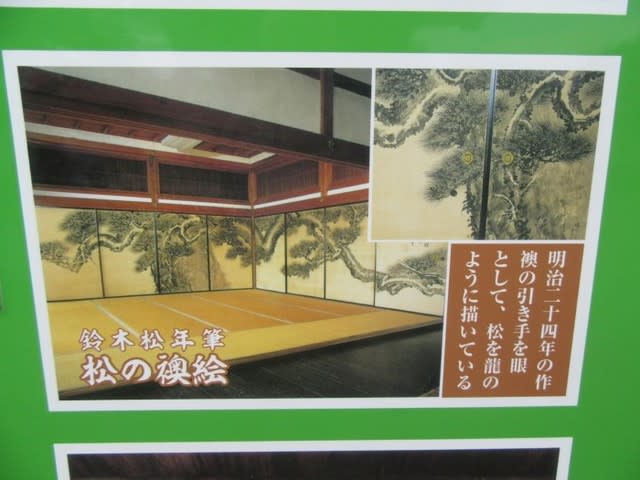

上の写真は2階書院の間 鈴木松年(1848-1918)筆の松の襖絵が圧巻

また境内には天台宗務庁があります。天台宗務庁の建物の前の伝教大師像と共に添付

(下の2枚の写真)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます