2018年10月9日、JR垂水駅からほど近く国道2号線に面してある「たるみ燐寸博物館」を

訪問することが出来ましたので写真紹介します。

燐寸=マッチ

たるみ燐寸博物館の基本情報

住所:神戸市垂水区宮本町1-25 ビル・シーサイド西201 TEL:078-705-0883

開館時間:13:00~19:00 開館日:不定(来館の場合、要予約連絡)

入館料:300円(2018-5-1より徴収)

開設:2015年

公式サイト:http://www.in-red.net/?page_id=1127

所在地のGoo地図を添付しておきます。

上の写真は展示室の全景

現在、データベースを構築作業中ということで床に置かれたものも多くありました。

上の2枚の写真は正面壁面と右側壁面の展示

上の写真は壁に貼ってあった「たるみ燐寸博物館」の看板

以降は気になった燐寸のラベルを写真紹介していきます。

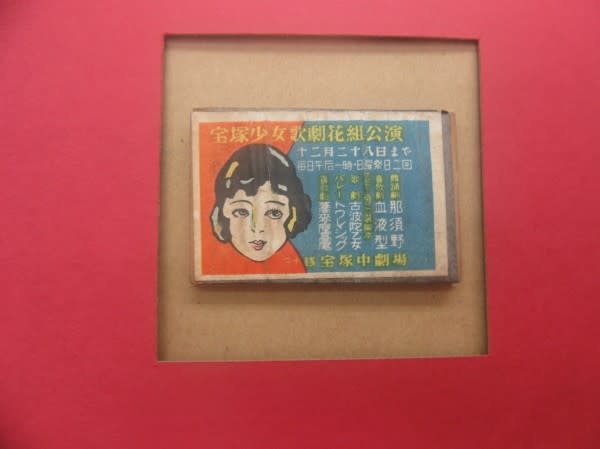

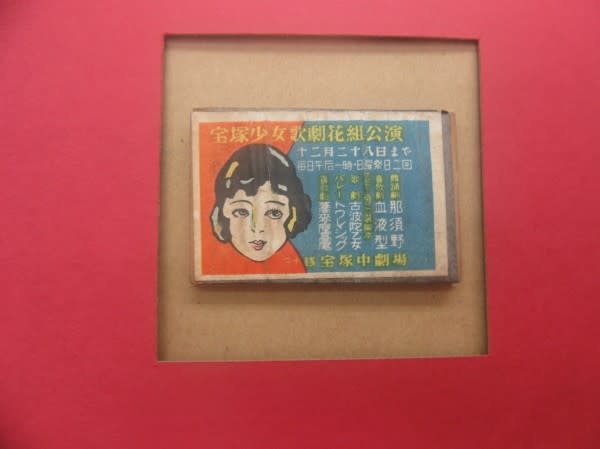

上の写真は宝塚歌劇のラベル

上の写真は仏様のようなラベル

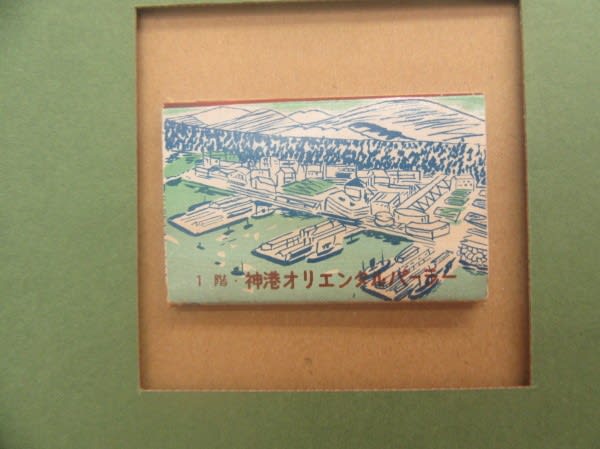

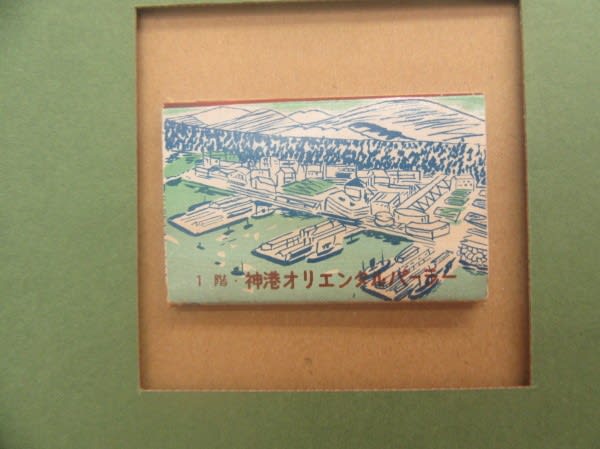

上の写真は神戸港の風景をバックにオリエンタルパーラーの銘

上の写真はグッゲンハイム邸の絵が描かれたラベル

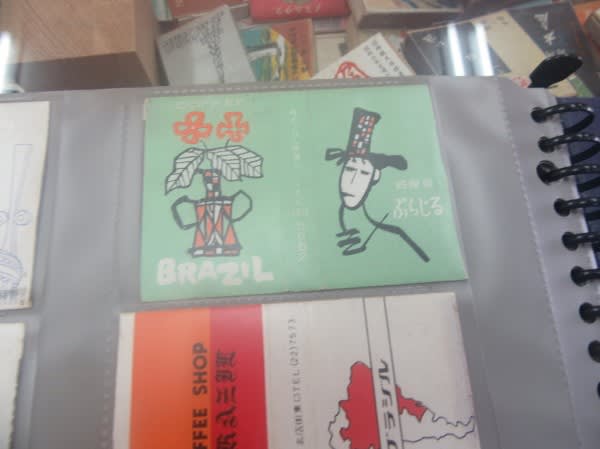

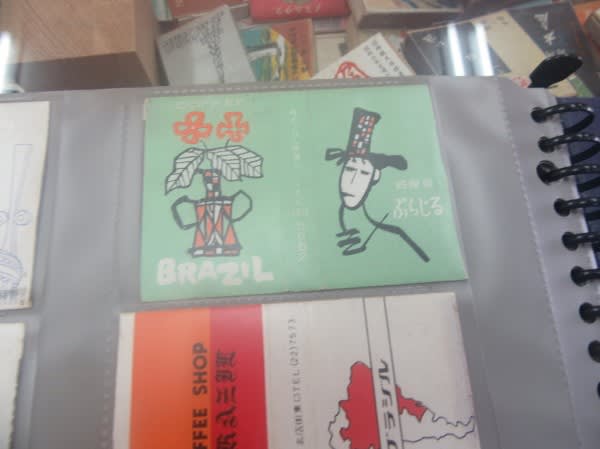

上の写真は垂水センター街のブラジルのマッチラベル

上の写真は酒場シャトレの銘が入ったマッチラベル

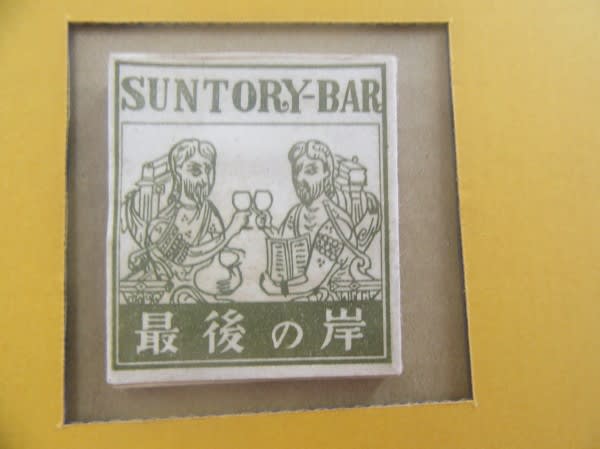

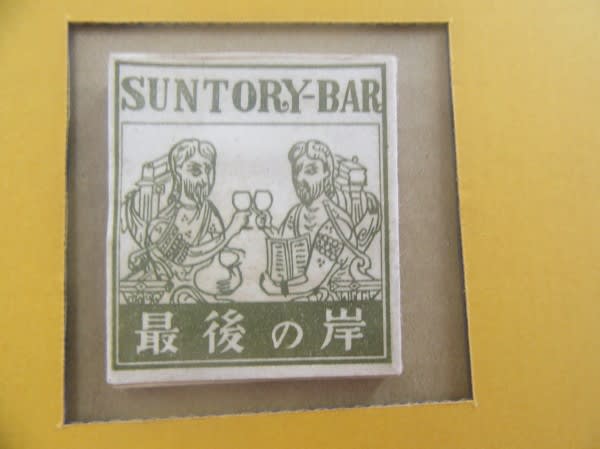

上の写真はSUNTORY BAR 最後の岸の銘が入ったマッチラベル

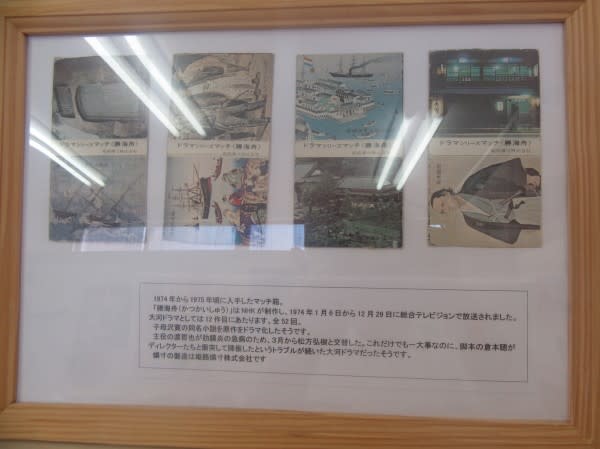

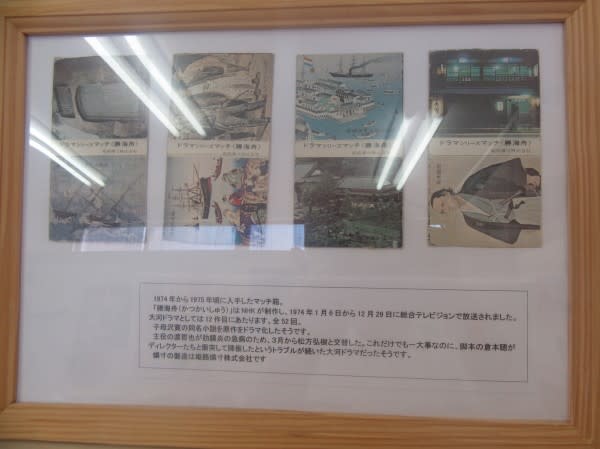

上の写真は1974-1975年に入手のマッチラベル 勝海舟の特集

マッチは文政10年(1827)イギリスの薬剤師J.ウォーカーが摩擦マッチ、ウォーカーマッチ

(Friction Lights )を発明し、販売したのが始まりで、その後1855年スウェーデンの

イェンシェピング社のJ.E.ルンドストレームが安全性を改良した「安全マッチ」を発明

特許も取得し普及していった。

日本ではマッチは明治の初め早附木(はやつけぎ)とか摺附木(すりつけぎ)と呼ばれ

最大の輸入品であった。

国産のマッチ製造に貢献したのは燐寸の開祖、清水 誠(まこと)(1845-1899)です。

彼は明治8年(1875)東京霞ヶ関の吉井友実卿私邸において黄りんマッチの試作に成功

その後改良を加え明治9年(1876)4月に東京三田四国町に「新燧社(しんすいしゃ)」を

設立、同年9月に東京本所柳原町に移転し、安全マッチの本格的製造を開始した。

上の写真は上に記載の東京本所柳原町の国産マッチ発祥の碑です。

表には現在は無い、当時のマッチラベルの図案が刻まれているようです。

1986年8月東京都によって建立されたものです。両国高校の隣にあるようです。

たるみ燐寸博物館の小野隆弘さんが撮られたものが展示されていました。

亀戸天神社の境内には清水 誠氏の経歴が書かれた顕彰碑があるそうです。

関連サイト:http://match.or.jp/matchjiho/business3338

神戸では明治10年(1877)神戸監獄使役場での生産が初めてと言われている。

その後荒田町、湊町、琴ノ緒町、大開町などで民間のマッチ生産が行われました。

明治12年(1879)本田義知が明治社、明治13年(1880)滝川辨三が清燧社を設立

操業を始めた。明治18年(1885)播磨幸七が鳴行社を、明治20年(1887)には

直木政之助が奨拡社。滝川辨三の養子の瀧川(梶岡)儀作は良燧社を設立した。

直木政之介は燐寸輸出の覇者として知られています。

これらの人物の内、滝川辨三は「日本のマッチ王」と呼ばれている。彼は燐寸工場を合併して

大同マッチを設立、一時期1社でシェア70%を占めるまで成長させた。

最盛期の大正8年(1919)には神戸のマッチ生産額シェあは80%を占めていた。

また、同年の輸出においては神戸港が全国の79%を占めていた。

昭和に入ってからは生産地の中心地が姫路、淡路などに移るようになって神戸における

マッチ生産量シェアも減少しています。

製造初期の頃から黄燐マッチの製造工程における健康被害が社会問題化していたが

日本では欧米諸国から遅れること約30年、1921年(大正10年)になって日本は

ようやく黄燐マッチの製造を禁止し、赤燐を頭薬に使用し、

マッチ箱側面にヤスリ状の摩擦面をつけた赤燐マッチが登場。さらに側面に赤燐を使用し、

発火部の頭薬に塩素酸カリウムを用い、頭薬を側薬(横薬とも)にこすりつけないと

発火しない安全マッチに発達していきます。

最初の新聞紹介

読売新聞 2013年5月11日 夕刊

小野隆弘さんが紹介されています。

関連ブログ(小生のブログ):

日本燐寸工業会のPR展示 in 野村證券神戸支店 on 2017-8-22

訪問することが出来ましたので写真紹介します。

燐寸=マッチ

たるみ燐寸博物館の基本情報

住所:神戸市垂水区宮本町1-25 ビル・シーサイド西201 TEL:078-705-0883

開館時間:13:00~19:00 開館日:不定(来館の場合、要予約連絡)

入館料:300円(2018-5-1より徴収)

開設:2015年

公式サイト:http://www.in-red.net/?page_id=1127

所在地のGoo地図を添付しておきます。

上の写真は展示室の全景

現在、データベースを構築作業中ということで床に置かれたものも多くありました。

上の2枚の写真は正面壁面と右側壁面の展示

上の写真は壁に貼ってあった「たるみ燐寸博物館」の看板

以降は気になった燐寸のラベルを写真紹介していきます。

上の写真は宝塚歌劇のラベル

上の写真は仏様のようなラベル

上の写真は神戸港の風景をバックにオリエンタルパーラーの銘

上の写真はグッゲンハイム邸の絵が描かれたラベル

上の写真は垂水センター街のブラジルのマッチラベル

上の写真は酒場シャトレの銘が入ったマッチラベル

上の写真はSUNTORY BAR 最後の岸の銘が入ったマッチラベル

上の写真は1974-1975年に入手のマッチラベル 勝海舟の特集

マッチは文政10年(1827)イギリスの薬剤師J.ウォーカーが摩擦マッチ、ウォーカーマッチ

(Friction Lights )を発明し、販売したのが始まりで、その後1855年スウェーデンの

イェンシェピング社のJ.E.ルンドストレームが安全性を改良した「安全マッチ」を発明

特許も取得し普及していった。

日本ではマッチは明治の初め早附木(はやつけぎ)とか摺附木(すりつけぎ)と呼ばれ

最大の輸入品であった。

国産のマッチ製造に貢献したのは燐寸の開祖、清水 誠(まこと)(1845-1899)です。

彼は明治8年(1875)東京霞ヶ関の吉井友実卿私邸において黄りんマッチの試作に成功

その後改良を加え明治9年(1876)4月に東京三田四国町に「新燧社(しんすいしゃ)」を

設立、同年9月に東京本所柳原町に移転し、安全マッチの本格的製造を開始した。

上の写真は上に記載の東京本所柳原町の国産マッチ発祥の碑です。

表には現在は無い、当時のマッチラベルの図案が刻まれているようです。

1986年8月東京都によって建立されたものです。両国高校の隣にあるようです。

たるみ燐寸博物館の小野隆弘さんが撮られたものが展示されていました。

亀戸天神社の境内には清水 誠氏の経歴が書かれた顕彰碑があるそうです。

関連サイト:http://match.or.jp/matchjiho/business3338

神戸では明治10年(1877)神戸監獄使役場での生産が初めてと言われている。

その後荒田町、湊町、琴ノ緒町、大開町などで民間のマッチ生産が行われました。

明治12年(1879)本田義知が明治社、明治13年(1880)滝川辨三が清燧社を設立

操業を始めた。明治18年(1885)播磨幸七が鳴行社を、明治20年(1887)には

直木政之助が奨拡社。滝川辨三の養子の瀧川(梶岡)儀作は良燧社を設立した。

直木政之介は燐寸輸出の覇者として知られています。

これらの人物の内、滝川辨三は「日本のマッチ王」と呼ばれている。彼は燐寸工場を合併して

大同マッチを設立、一時期1社でシェア70%を占めるまで成長させた。

最盛期の大正8年(1919)には神戸のマッチ生産額シェあは80%を占めていた。

また、同年の輸出においては神戸港が全国の79%を占めていた。

昭和に入ってからは生産地の中心地が姫路、淡路などに移るようになって神戸における

マッチ生産量シェアも減少しています。

製造初期の頃から黄燐マッチの製造工程における健康被害が社会問題化していたが

日本では欧米諸国から遅れること約30年、1921年(大正10年)になって日本は

ようやく黄燐マッチの製造を禁止し、赤燐を頭薬に使用し、

マッチ箱側面にヤスリ状の摩擦面をつけた赤燐マッチが登場。さらに側面に赤燐を使用し、

発火部の頭薬に塩素酸カリウムを用い、頭薬を側薬(横薬とも)にこすりつけないと

発火しない安全マッチに発達していきます。

最初の新聞紹介

読売新聞 2013年5月11日 夕刊

小野隆弘さんが紹介されています。

関連ブログ(小生のブログ):

日本燐寸工業会のPR展示 in 野村證券神戸支店 on 2017-8-22

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます