2024年3月19日、来迎寺(築島寺)久しぶりに訪問したのでブログで記載しておきます。

来迎寺(築島寺)の基本情報

住所:神戸市兵庫区島上町2丁目-1-3 TEL:078-681-0397

宗派:浄土宗西山派 本尊:阿弥陀仏 山号:経島山

福原西国三十三箇所 第29番札所

建立の由緒:二条天皇(平清盛の説もあり)が築島建設で功のあった松王丸の

菩提を永く弔うために建立され念仏道場とした

住所:神戸市兵庫区島上町2丁目-1-3 TEL:078-681-0397

宗派:浄土宗西山派 本尊:阿弥陀仏 山号:経島山

福原西国三十三箇所 第29番札所

建立の由緒:二条天皇(平清盛の説もあり)が築島建設で功のあった松王丸の

菩提を永く弔うために建立され念仏道場とした

来迎寺所在地のGoogleマップを添付しておきます。

築島寺遠景

上の写真は築島寺の遠景及び中景です。

通称名の「築島寺」は人工的に築いた島の上に建てられたことに由来しています。

清盛七弁天

清盛七弁天は以下のとおりで、数字の順番で巡る企画です |

1.和田神社(安全弁天)

2.真光寺(音楽弁天)

3.能福寺(清盛くん)

4.来迎寺(松王丸くん)

5.済林寺(勉強弁天)

6.恵林寺(運動弁天)

7.兵庫厳島神社(お洒落弁天)

8.氷室神社(恋愛弁天)

9.花隈厳島神社(健康弁天)

松王小児入海の碑

上の2枚の写真は松王小児入海の碑と現地説明板です。

松王小児入海の碑の説明板より要約引用させていただきます。

「二条天皇の御代(1158-1184)平清盛はわが国の貿易の中心地はこの兵庫である

との確信をもって、良港を築くため海岸線を埋め立てる工事に着手した。

しかし潮流が早く非常な難工事で、完成寸前に押し流されることが二度に及んだ。

時の占い師は「これは龍神の怒りである。三十人の人柱と一切経を書写した経を

沈めると成就するであろう」と言上した。そこで清盛は生田の森に隠れ関所を構え

通行の旅人を捕らえさせたが、肉親の悲嘆は大きかった。

この時、清盛の侍童で賀川の城主田井民部氏の嫡男17歳の松王が

「人柱のことは罪深い。自分一人を身代わりにして沈めた下さい」と申し出た。

応保元年(1161)7月13日、千僧読経のうちに松王は海底に沈み築港造営は

完成した。

兵庫津の繁栄の礎となった事件であった。」

「二条天皇の御代(1158-1184)平清盛はわが国の貿易の中心地はこの兵庫である

との確信をもって、良港を築くため海岸線を埋め立てる工事に着手した。

しかし潮流が早く非常な難工事で、完成寸前に押し流されることが二度に及んだ。

時の占い師は「これは龍神の怒りである。三十人の人柱と一切経を書写した経を

沈めると成就するであろう」と言上した。そこで清盛は生田の森に隠れ関所を構え

通行の旅人を捕らえさせたが、肉親の悲嘆は大きかった。

この時、清盛の侍童で賀川の城主田井民部氏の嫡男17歳の松王が

「人柱のことは罪深い。自分一人を身代わりにして沈めた下さい」と申し出た。

応保元年(1161)7月13日、千僧読経のうちに松王は海底に沈み築港造営は

完成した。

兵庫津の繁栄の礎となった事件であった。」

松王丸の命日とされる7月13日に法要が行われています

祇王と祇女の塔

上の写真は妓王と妓女(祇王と祇女)の五輪塔です。

松王小児入海(松王丸)の碑の右には祇王と祇女の五輪塔があります。

説明板より要約引用させていただきます

「妓王(ぎおう)と妓女(ぎじょ)は姉妹でともに堀川の白拍子であった。

平清盛の寵愛を受けて優雅な生活を送っていました。清盛のこころが

仏御前に傾くに及び世の無常をを嘆き京都嵯峨野に庵(今の妓王寺)を結び

母とともに仏門に入った。その後平家が壇ノ浦で滅亡した為、平家ゆかりの

兵庫の八棟寺(築島寺の末寺)に住持して一門の菩提を弔った。」

説明板より要約引用させていただきます

「妓王(ぎおう)と妓女(ぎじょ)は姉妹でともに堀川の白拍子であった。

平清盛の寵愛を受けて優雅な生活を送っていました。清盛のこころが

仏御前に傾くに及び世の無常をを嘆き京都嵯峨野に庵(今の妓王寺)を結び

母とともに仏門に入った。その後平家が壇ノ浦で滅亡した為、平家ゆかりの

兵庫の八棟寺(築島寺の末寺)に住持して一門の菩提を弔った。」

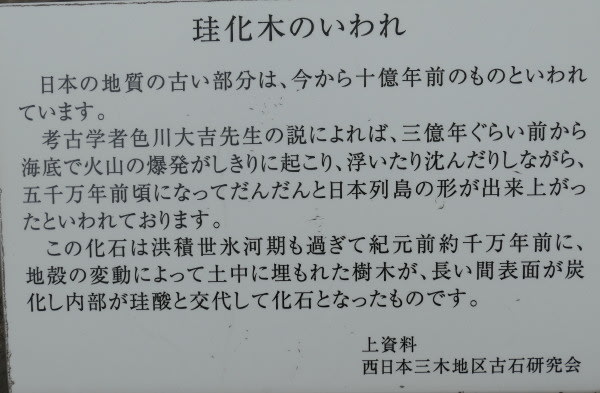

珪化木

稲荷社

上の写真は境内の稲荷社。祇王と祇女の塔の右手にあります。

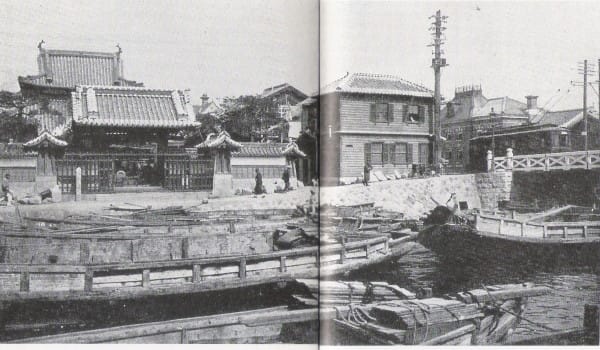

築島寺の古写真

上の写真は大正期の築島寺=来迎寺

出典:和田克己氏編著の「むかしの神戸」副題が絵はがきに見る明治・大正・昭和初期

正面が山門と本堂、右手の地蔵堂、左手に観音堂と庫裏(くり)があったが

昭和20年の空襲で全焼した。

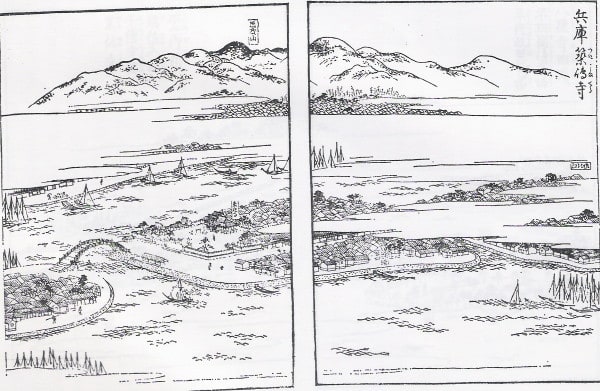

摂津名所図絵で描かれた築島寺

上の写真は摂津名所図会で描かれた築島寺

摂津名所図会より松王丸に関する記述を要約引用させていただきます。

松王丸は松王小児(松王健児(こんでい)と書かれています。

「埋め立てても大波が土石をゆり流してしまう。竜神の怒りをなだめるため30人の

人柱と経石を海底におさめよとの占いがでた。

平相国(清盛)は生田の森に関をすえて往還の旅人を捕らえさせたが、近隣の村民が

これを歎いて訴えるので兵庫の者はこの難を免れた。

今のことわざに『兵庫の者なり御免あれ』というのはこの由縁である。

3ヶ月かけて30人をとりこにしたが、親族が群れ来てその悲嘆は尋常ではなかった。

清盛はこれを悼んで延期すること5ヶ月に及んだ。

そこへ讃州香川城主大井(おおい)民部(みんぶ)の嫡子松王小児17歳が進み出て、

身代わりに自分ひとりを沈めるように願い出た。清盛は大いに心を動かされる。

ついに、経石と松王小児を海に沈めて島は成った。沈めた所に建てられたのが

築島寺(来迎寺)である。」

松王丸は松王小児(松王健児(こんでい)と書かれています。

「埋め立てても大波が土石をゆり流してしまう。竜神の怒りをなだめるため30人の

人柱と経石を海底におさめよとの占いがでた。

平相国(清盛)は生田の森に関をすえて往還の旅人を捕らえさせたが、近隣の村民が

これを歎いて訴えるので兵庫の者はこの難を免れた。

今のことわざに『兵庫の者なり御免あれ』というのはこの由縁である。

3ヶ月かけて30人をとりこにしたが、親族が群れ来てその悲嘆は尋常ではなかった。

清盛はこれを悼んで延期すること5ヶ月に及んだ。

そこへ讃州香川城主大井(おおい)民部(みんぶ)の嫡子松王小児17歳が進み出て、

身代わりに自分ひとりを沈めるように願い出た。清盛は大いに心を動かされる。

ついに、経石と松王小児を海に沈めて島は成った。沈めた所に建てられたのが

築島寺(来迎寺)である。」

日本名所風俗図会のPage302「経島山来迎寺」の説明書きより要約引用

「兵庫津の島上町にあり。本尊は恵心僧都の作で長さ4尺の阿弥陀仏、

島供養本尊釈迦仏、弁財天、平清盛鏡影(54歳のときに自ら画きたまふ影像)

松王小児像(17歳の松王丸を平相国が描く)、梅実伽藍彫刻(古伽藍が刻まれていた)

観音堂、鎮守(稲荷社に隣接)、松王人柱印石(本堂の前)

応保年間(1161-1162)に松王丸の遺徳を偲び平清盛が五条大納言国綱卿に命じて

来迎寺造営の詔を出した。

造営後、来迎寺は常行念仏の道場となり不断院と号し、世には築島寺と呼ばれる。」

島供養本尊釈迦仏、弁財天、平清盛鏡影(54歳のときに自ら画きたまふ影像)

松王小児像(17歳の松王丸を平相国が描く)、梅実伽藍彫刻(古伽藍が刻まれていた)

観音堂、鎮守(稲荷社に隣接)、松王人柱印石(本堂の前)

応保年間(1161-1162)に松王丸の遺徳を偲び平清盛が五条大納言国綱卿に命じて

来迎寺造営の詔を出した。

造営後、来迎寺は常行念仏の道場となり不断院と号し、世には築島寺と呼ばれる。」

境内の見どころ

1.珪化木

上の2枚の写真は築島寺の境内にある珪化木と現地説明書き

2.宝篋印塔

3.お地蔵様

上の写真は境内のお地蔵様 謂れは未調査で不明

4.石灯籠

上の2枚の写真は境内の石灯籠

5.吉分大魯の歌碑

上の写真は境内の「吉分大魯」の歌碑

「花鳥のそろへば 春のくるゝかな」と書かれています。

朝日日本歴史人物事典より作者の吉分大魯について引用紹介します。

吉分大魯(よしわけ たいろ)

没年:安永7.11.13(1778.12.31)

生年:生年不詳

江戸中期の俳人。別号は馬南,蘆陰舎など。もと今田文左衛門と称する阿波(徳島)藩士であったが,致仕して京都に出て俳諧師となった。大坂勤番中に遊女と駆け落ちをして脱藩したという説もある。与謝蕪村の門人であったが,かどかどしい性格が災いして同門の人々や門人と融和してゆくことができず,そのために不幸な人生を歩んだ。「我にあまる罪や妻子を蚊の喰ふ」という句に,つらい生活を強いた妻子に対する自責の念もうかがえる。享年は49歳か。<参考文献>杉山虹泉『俳人吉分大魯』,潁原退蔵「大魯」(『潁原退蔵著作集』13巻)

(田中善信)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます