2023年6月14日と6月15日に高田屋嘉兵衛の生まれ故郷&晩年を過ごした淡路島 洲本市五色町都志を

散策してきましたので写真紹介します。訪問先をシリーズで紹介していきます。

本日はその第15回で6月15日に訪問した「長林寺」について書いていきます。

今回でシリーズ最終回とします。

洲本市五色町都志の散策シリーズ過去の記事

第2回 洲本市五色町都志の散策記 on 2023-6-14&6-15 その2 ウェルネスパーク五色(高田屋嘉兵衛公園) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

長林寺は高田屋嘉兵衛の父母の法要と嘉兵衛の葬儀が行われた場所として知られています。

長林寺の基本情報

住所:洲本市五色町都志万歳975 TEL:0799-33-0121

宗派:高野山真言宗 山号:平栖山 院号:清浄院

御本尊:十一面観世音菩薩、大日如来

創建:天平9年(737) 行基により創建と伝わる

札所: 淡路島七福神 福禄寿、淡路四国八十八ヶ所霊場四十五番 、

淡路西国三十三ヶ所霊場十八番

所在地のGoo地図を添付しておきます。

境内案内に入る前に主題である高田屋嘉兵衛と長林寺との関係について書いておきます。

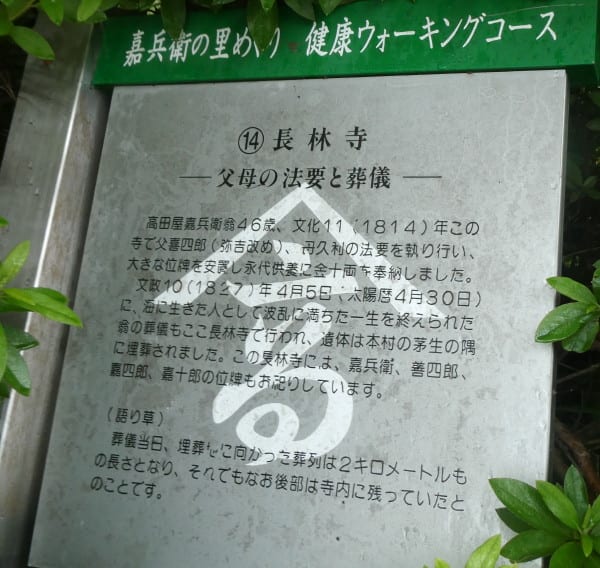

高田屋嘉兵衛46歳、文化11年(1814)長林寺で父弥吉、母久利の法要を執り行いました。

大きな位牌(縦85cm、横24cm)を安置し、永代供養に金10両を奉納しました。

文政10年(1827)4月5日(新暦換算4月30日)に高田屋嘉兵衛の葬儀がここ長林寺で

行われ、遺体は都志本村の茅生の隈(ちよのくま)に埋葬されました。

埋葬地についてはシリーズ 第4回で紹介しています。

葬儀当日、埋葬に向かった葬列は2kmもの長さとなり、それでも後部は長林寺内に残っていた

とのエピソードが受け継がれています。

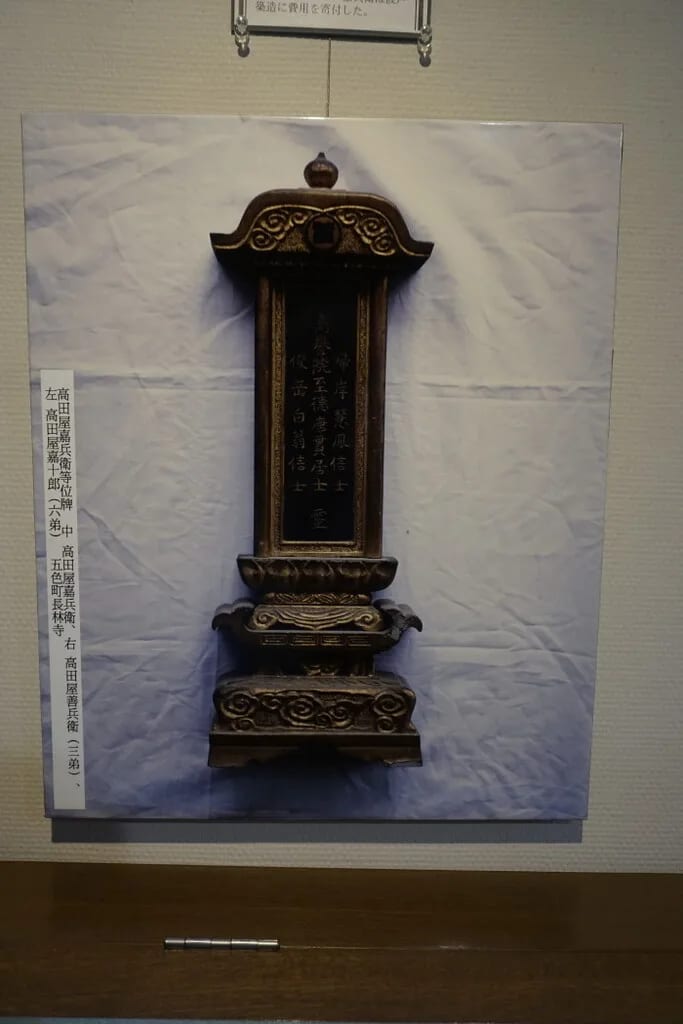

上の写真は長林寺にある高田屋嘉兵衛の位牌(中央)右は三弟の高田屋善兵衛

左は六弟の高田屋喜十郎

出典:高田屋顕彰館・歴史文化資料館 (菜の花ホール)の展示パネル

左は六弟の高田屋喜十郎

出典:高田屋顕彰館・歴史文化資料館 (菜の花ホール)の展示パネル

上の写真は境内の高田屋嘉兵衛に関する現地説明板

長林寺入口の福禄寿

上の2枚の写真は淡路島七福神 福禄寿 長林寺と書かれた入口の福禄寿

階段を登りきった所に長林寺の正門があります。

長林寺には、淡路七福神霊場の一つとして福禄寿が祀られ、境内には淡路島特産の

いぶし瓦でできた福禄寿像が参拝者を迎えています。(下の写真)

いぶし瓦でできた福禄寿像が参拝者を迎えています。(下の写真)

長林寺からの洲本市五色町都志の街の景観

上の写真は長林寺からの洲本市五色町都志の街の景観

当日は雨が降っており街は霞でハッキリと写っていません。手前は都志川

長林寺境内案内板

上の写真は長林寺境内案内板 判り易くよくできた案内板です。

本堂

上の写真は本堂 案内板によれば中央に大日如来、左右に七福神、孔雀明王が安置

堂内の拝観をしなかったので内部の様子はわかりません。

観音堂

上の写真は観音堂 案内板によれば堂内には福禄寿と旧本尊の十一面観世音菩薩が安置

鐘楼

弘法大師石像

六地蔵、無縁仏、墓所

上の写真は階段を登りきった左手にある六地蔵と不返地蔵尊

上の写真は無縁仏

上の写真は墓所 何故か八幡宮と書かれた石灯籠が入口にありました

不返地蔵尊

馬頭観世音菩薩ほか石造品

上の写真は馬頭観世音菩薩 背後の左手は浜砂大善神(おたぬきさん)や萬歳龍王の石造物あり

さらに奥は墓所になっています。

不動明王の石仏

境内の神社の祠

稲荷社

上の写真は境内社の稲荷神社

妙見堂と弁天堂

上の2枚の写真は妙見社(左手)と弁天社(右手)

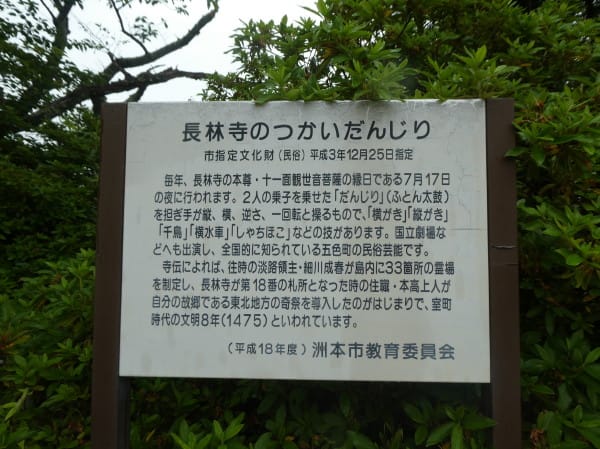

長林寺のつかいだんじり

長林寺では、毎年 7 月 14 日の十一面観音菩薩の縁日の夜、勇壮な「遣いだんじり」が境内を

練り歩きます。「遣いだんじり」とは、二人の乗り子を乗せただんじりを縦横無尽に

ひっくり返しながら操り、様々な妙技を披露するもので、淡路島の個性豊かな伝統芸能を

伝える行事として知られています。

【神技・妙技】平成28年 兵庫県洲本市五色町都志万歳 長林寺夏祭り つかいだんじり

布団太鼓(春祭り)

シリーズを終えて

時間はかかったものの無事シリーズの記事を書き終えることができました。

今後も高田屋嘉兵衛をテーマとしたブログ記事を書いていこうと考えています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます