2015年10月18日に神戸市須磨区が毎年実施している須磨歴史紀行のスタンプラリーで

菅原道真所縁の綱敷天満宮に寄りました。

そこで本日は須磨区の綱敷天満宮を紹介すると共に菅原道真が昌泰4年(901)、

失意のうちに大宰府の地に左遷異動する際に通過したであろう神戸の地を

紹介していこうとと思います。

901年当時は神戸という地名はなく現在の行政区に当てはめて適用した。

菅原道真は昌泰4年1月5日(新暦換算901年2月1日)、従二位に叙せられたが、

斉世親王を皇位に就け醍醐天皇から簒奪を謀ったと藤原時平に誣告され、

罪を得て太宰権帥(大宰員外帥)に遷任されたのは同年1月25日

(新暦換算901年2月21日)のことであった。

右大臣(今でいうなら、実権のある副総理ぐらいのポジション)だった菅原道真は、

藤原氏との熾烈な政権抗争に敢えなく敗れ、太宰権帥(だざいのごんのそつ、

現在の福岡県副知事ぐらい)に降格左遷されたのである。

この時、長男高視を初め子供4人が土佐、駿河、飛騨、播磨に流刑となった

(昌泰の変)。

前置きはこれ位にして神戸市の菅原道真公ゆかりの地を紹介していきます。

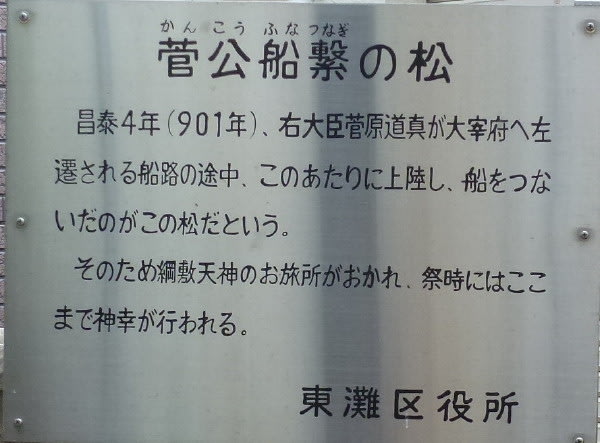

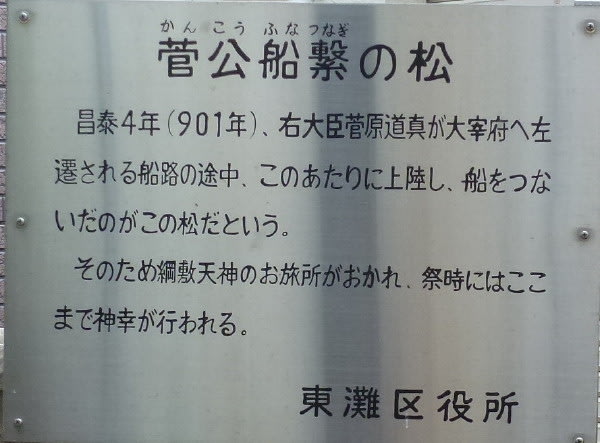

(1)菅公船繋(つなぎ)の松

住所:神戸市東灘区御影石町2丁目6 2013-3-20訪問

上の写真は菅公船繋の松のある社の遠景です。

上の写真は「菅公船繋の松」

上の写真は「菅公船繋の松」の説明板。

上の写真は現地の社。石屋川の綱敷天満神社の御旅所となっています。

石屋川の綱敷天満神社は菅原道真の子孫の菅原善輝によって建立されたそうです。

上の写真は天神橋の石碑。

(2)石屋川の綱敷天満神社

住所:神戸市東灘区御影1−22−25 2013-3-20訪問

上の2枚の写真は石屋川の綱敷天満神社の遠景と拝殿

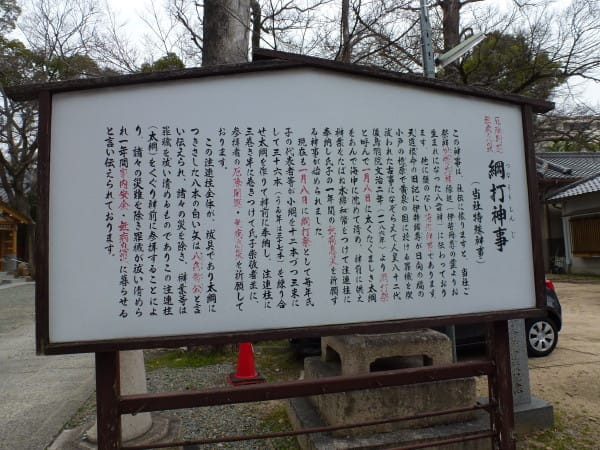

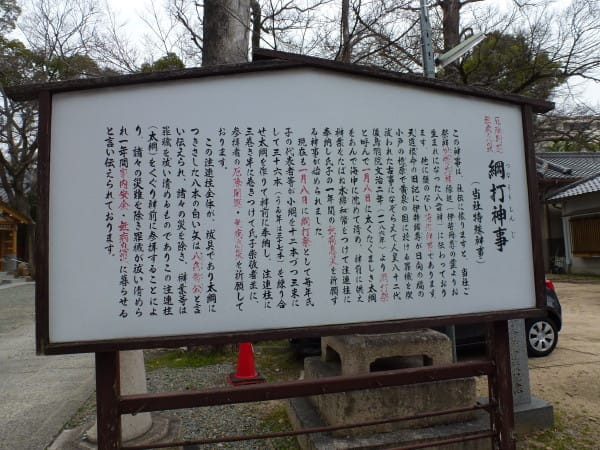

上の写真は綱打神事の説明

(3)神戸北野天満神社

住所:神戸市中央区北野町3丁目12−1

過去に何度か訪問しているが写真が中々見つからないので神戸北野八幡神社の

公式サイトへリンクさせていただきます。

http://www.kobe-kitano.net/

(4)匂の梅 in 東尻池町

住所:神戸市長田区東尻池町1-6-14 訪問日 2013-10-7

上の写真は匂の梅(匂梅)の遠景です。

右手に説明板があり解説されていますのでそのまま引用させていただきます。

「匂の梅

この祠には菅原道真が祀られています。

「匂の梅」と刻まれた碑には

「風寒み 雪にまがへて咲く花の

袖にぞ移れ 匂ふ梅が香」とあります。

菅原道真が九州大宰府に左遷の途中、大輪田の泊(現在の兵庫港)にに上陸したとき、

梅の良い香りに誘われてこの地にやってきて、この句を詠んだと伝えられています。

明治時代になって、東尻池一帯の耕地を整理したとき、一部を「梅ヶ香町」としたのは

この伝説によるものです。 長田区役所

さらに詳細は下記ブログへ

菅原道真 所縁の「匂の梅」 in 東尻池町 on 2013-10-7

(5)柳原天神社

住所:神戸市兵庫区東柳原町1-12 訪問日:2012-12-20

上の写真は柳原天神社の拝殿。右手の二股になったイチョウの木は夫婦イチョウで

雌雄の木が根元で結ばれて共生しています。この木に触れると縁結び夫婦円満、

子宝、良縁に恵まれると言い伝えられています。

さらに詳細は下記ブログへ

柳原天神社 on 2012-12-20

(6)板宿八幡神社

住所:神戸市須磨区板宿町3-15-25 訪問日:2012-2-8

上の写真は板宿八幡神社の拝殿。

板宿の名前の由来は諸説があるが一説として(伝説的で真偽の程は確かでないが)

「菅原道真公に1枚の板で雨露を凌げる宿を住民が提供した」との伝説あり。

下記の飛松の伝説もあります。

菅原道真公は京都で松、梅、桜を大切にされていましたが、梅は旅の途中香りを届け

松は左遷を悲しみ枯れてしまいました。しかし「松は何と情け知らずの木なのだろう

かと、生めは飛び 桜は枯るる 世の中に 何とて松の つれなかるらむ」と

いう歌を読まれました。

すると一夜にして菅公の後を追って京都からこの地まで松が 飛 んできたと

伝えられています。

この松 に 「飛松」 の地名が由来するそうです。板宿八幡神社の西に続く丘陵を

飛び松が丘 または松岡と呼ばれ、勝福寺の背後の松岡城も上記の伝説に由来

してつけられた名前のようです。

さらに詳細は下記ブログへ

板宿八幡神社 on 2011-2-8

(7)元宮長田神社

住所:神戸市須磨区天神町5-2 菅の井公園 訪問日:2007-10-4

上の写真は 2007-10-4撮影の元宮長田神社

現地の案内板より要約引用させていただきます。「伝説によれば延喜元年(901)

菅原道真が九州大宰府に左遷され、その道中、

風雨をさけて須磨に一時上陸した際、浦人たちは魚網の大綱を巻いて円座をつくり、

菅原道真に休んでいただいといわれています。

その時に西須磨の旧家・前田家から井戸の水をくんで差しあげたところ、

大いに喜ばれて自画像を前田家に与えたといわれています。

前田家では、その井戸を「菅の井」と名付け、

この水で銘酒「菅の井」を作って毎年太宰府天満宮へ

献上していたと伝えられている。

前田家は神功皇后の時代からの豪族でその屋敷にあった「菅の井」

「菅公お手植えの松」「杜若(カキツバタ)」が今も保存されています。

「須磨の前田のカキツのなかにアヤメ咲くとは知らなんだ、

咲いてしおれてまた咲く花は須磨の前田のカキツバタ」

などと唄われたそうです。

さらに詳細は下記ブログへ

元宮長田神社

元宮長田神社(その2) 菅の井広場

(8)弓場八幡神社

住所:神戸市須磨区南町3-2-11 訪問日:2008-3-21

昭和29年(1952)の本殿建替えを機に五十猛尊と菅原道真公が合祀された。

菅原道真公が祀られているといことでリストアップしました。

さらに詳細は下記ブログへ

弓場八幡神社

(9)古山陽道(下畑付近) 訪問日:2014-9-21

神戸市須磨区下畑

901年に菅原道真も古山陽道で下畑付近を通過したと推定しています。

下畑地域は平安時代まで須磨の鉢伏山の海岸は海岸沿いが絶壁になっており

山陽道は須磨の綱敷天満宮附近より北に迂回し多井畑を通り塩屋谷川沿いに

塩屋、滝の茶屋に抜ける道が古山陽道と呼ばれ、延喜元年(901)右大臣菅原道真は

藤原時平の換言により九州大宰府に流されましたがそのときも神戸から陸路で

明石海峡をを過ぎるまでこの古山陽道を利用したと伝えられています。

上の写真は2014年9月21日に撮った下畑の古山陽道沿い常夜燈の碑付近です。

さらに詳細は下記ブログへ

下畑 常夜燈の碑 on 2011-10-12

(10)菅公橋 in 塩屋

こちらも写真がすぐに見つからないので写真はなしで勘弁願います。

古山陽道から塩屋谷川沿いに海に出た所が塩屋の地です。

901年当時に橋が架かっていたかどうかは未調査ですが現在の国道2号線

JR塩屋駅の南側に菅公橋が架けられています。(現在改修工事中)

まだ他にも菅原道真公の逸話やら所縁の地はあると思いますがこの辺で区切り

いよいよ神戸市須磨区の綱敷天満宮を写真紹介していきます。

地元では「須磨の天神さま」の愛称で親しまれています。

綱敷天満宮の基本情報

住所:神戸市須磨区天神町2-1 TEL078-734-0640

御祭神:菅原道真公

創始時期:天元2年(979)

上の写真は綱敷天満宮の拝殿(正面より)の遠景です。

上の写真は側面から撮った拝殿と本殿。

上の写真は綱敷天満宮の由緒書きです。

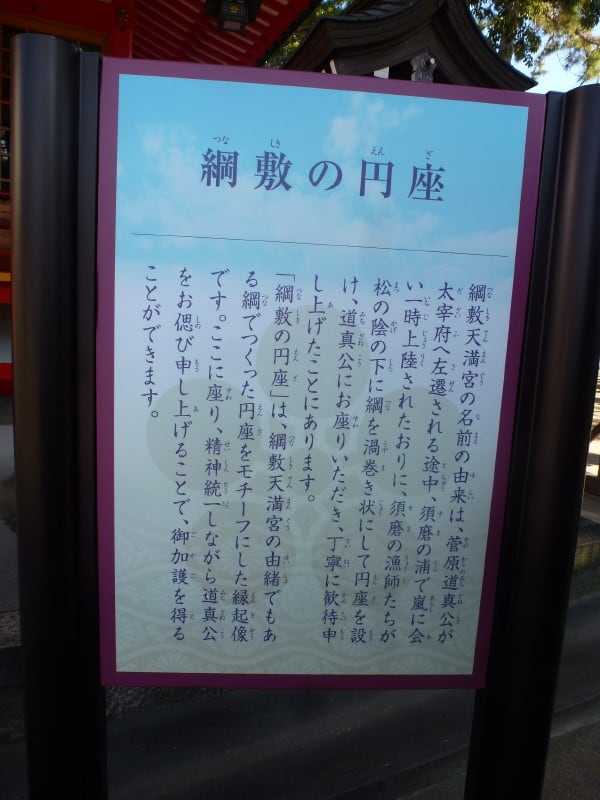

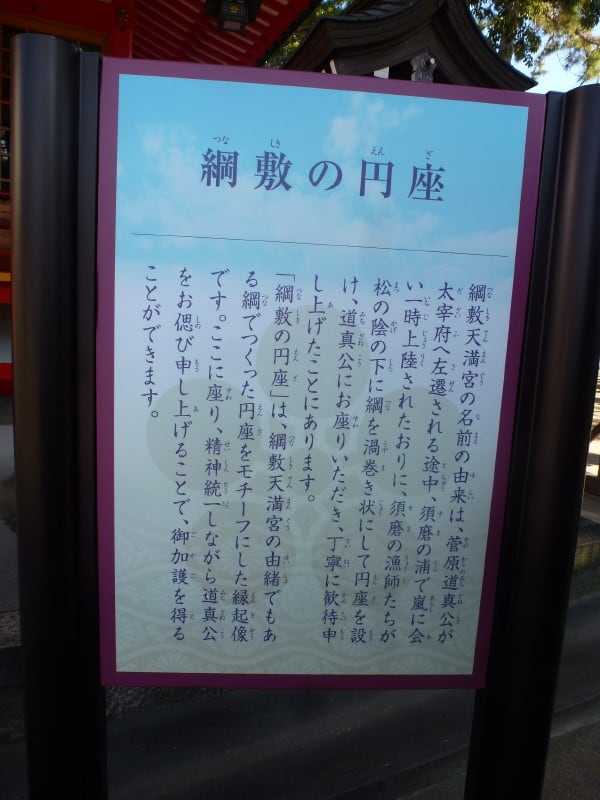

上の写真は菅原道真公が座られた綱敷の座とその御利益。

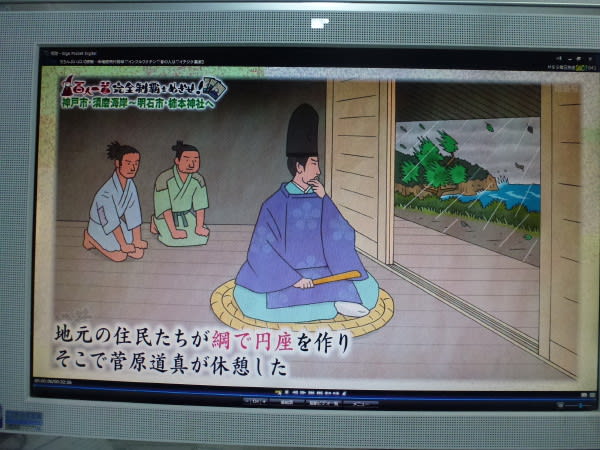

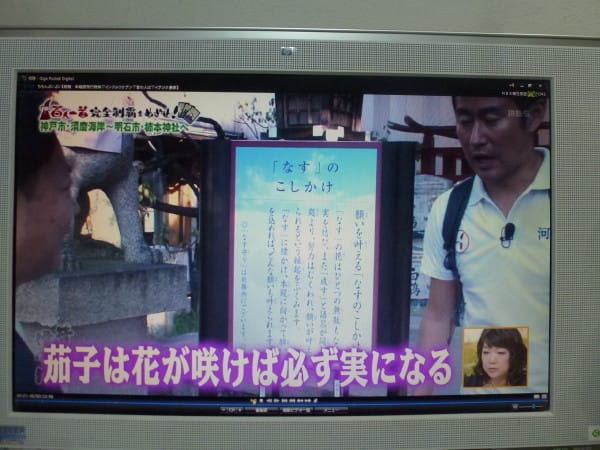

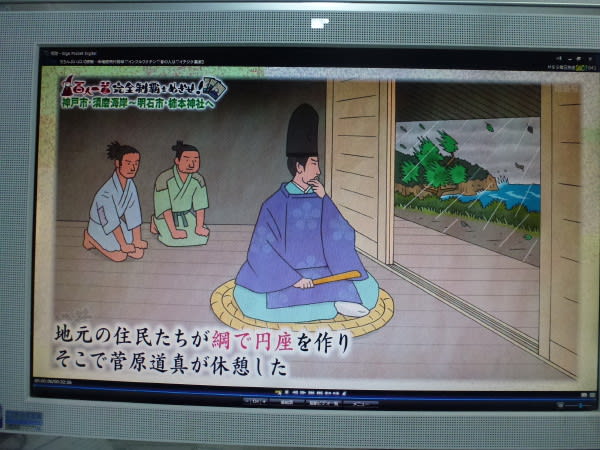

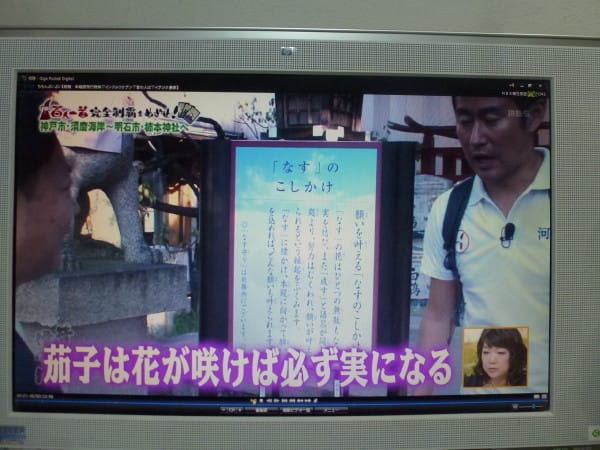

上の写真は2015年10月8日のMBS ちちんぷいぷいで17時20分頃に紹介

された綱敷天満宮の綱敷の説明。

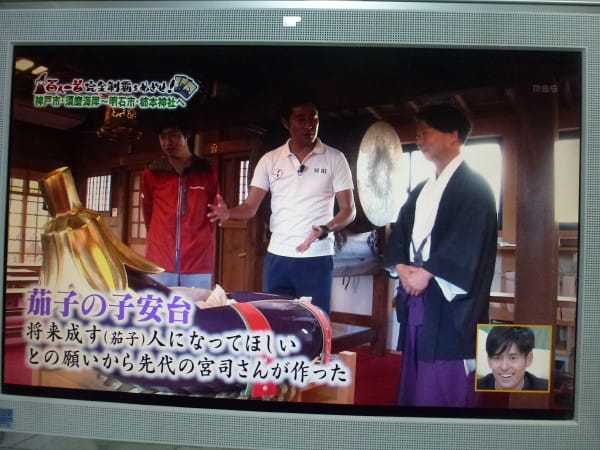

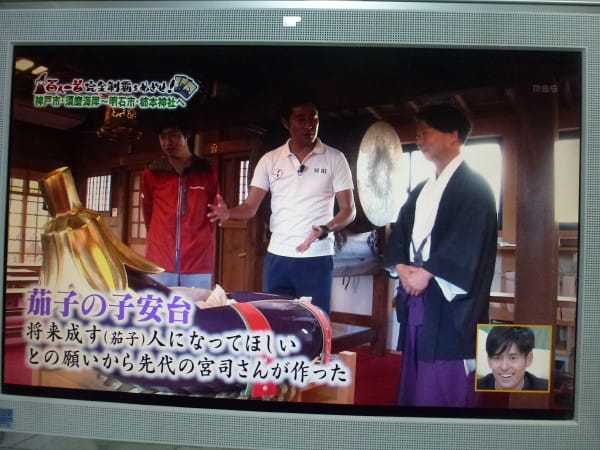

上の2枚の写真は同じく上記ちちんぷいぷいで紹介された茄子(ナス)の御利益

久野木宮司が説明されていました。

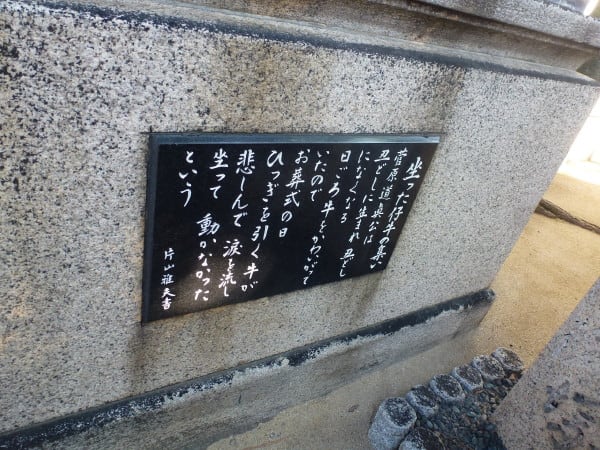

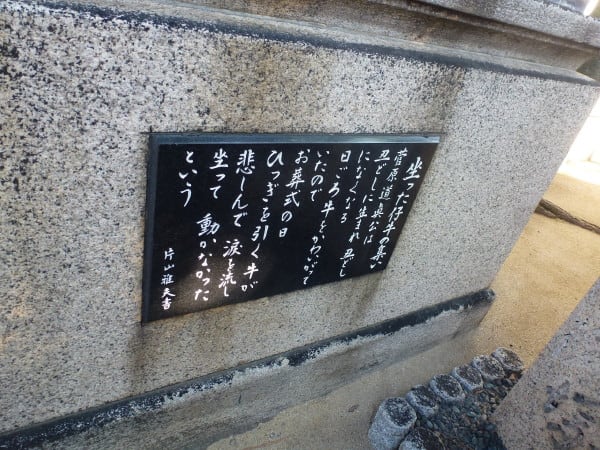

上の写真は地元の有名な詩人「竹中郁」の詩歌

上の写真は境内の筆塚。

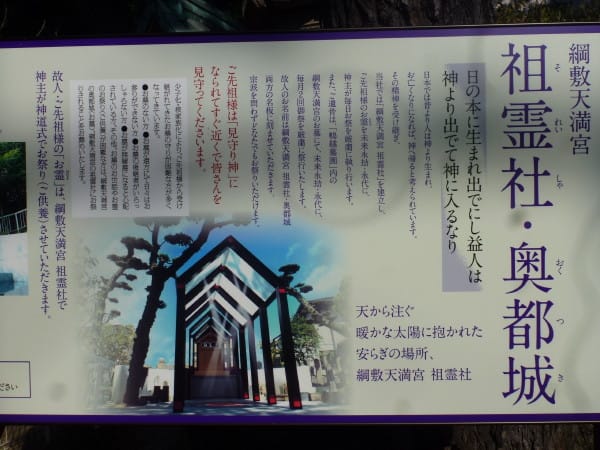

上の2枚の写真は座った「仔牛の集い」と説明

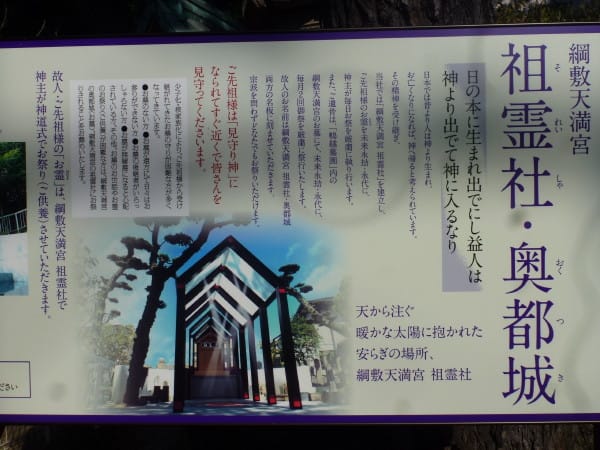

上の写真は境内の祖霊社と説明板。

上の写真は境内の厄除けの祠。

過去に書いた綱敷天満宮関連のブログ:

綱敷神社 (綱敷八幡宮)

諏訪神社

綱敷天満宮の梅 on 2012-3-17

弘天さんと智慧の輪くぐり on 2014-1-28

菅公梅粥大鍋会 in 綱敷天満宮 on 2014-2-25

菅原道真所縁の綱敷天満宮に寄りました。

そこで本日は須磨区の綱敷天満宮を紹介すると共に菅原道真が昌泰4年(901)、

失意のうちに大宰府の地に左遷異動する際に通過したであろう神戸の地を

紹介していこうとと思います。

901年当時は神戸という地名はなく現在の行政区に当てはめて適用した。

菅原道真は昌泰4年1月5日(新暦換算901年2月1日)、従二位に叙せられたが、

斉世親王を皇位に就け醍醐天皇から簒奪を謀ったと藤原時平に誣告され、

罪を得て太宰権帥(大宰員外帥)に遷任されたのは同年1月25日

(新暦換算901年2月21日)のことであった。

右大臣(今でいうなら、実権のある副総理ぐらいのポジション)だった菅原道真は、

藤原氏との熾烈な政権抗争に敢えなく敗れ、太宰権帥(だざいのごんのそつ、

現在の福岡県副知事ぐらい)に降格左遷されたのである。

この時、長男高視を初め子供4人が土佐、駿河、飛騨、播磨に流刑となった

(昌泰の変)。

前置きはこれ位にして神戸市の菅原道真公ゆかりの地を紹介していきます。

(1)菅公船繋(つなぎ)の松

住所:神戸市東灘区御影石町2丁目6 2013-3-20訪問

上の写真は菅公船繋の松のある社の遠景です。

上の写真は「菅公船繋の松」

上の写真は「菅公船繋の松」の説明板。

上の写真は現地の社。石屋川の綱敷天満神社の御旅所となっています。

石屋川の綱敷天満神社は菅原道真の子孫の菅原善輝によって建立されたそうです。

上の写真は天神橋の石碑。

(2)石屋川の綱敷天満神社

住所:神戸市東灘区御影1−22−25 2013-3-20訪問

上の2枚の写真は石屋川の綱敷天満神社の遠景と拝殿

上の写真は綱打神事の説明

(3)神戸北野天満神社

住所:神戸市中央区北野町3丁目12−1

過去に何度か訪問しているが写真が中々見つからないので神戸北野八幡神社の

公式サイトへリンクさせていただきます。

http://www.kobe-kitano.net/

(4)匂の梅 in 東尻池町

住所:神戸市長田区東尻池町1-6-14 訪問日 2013-10-7

上の写真は匂の梅(匂梅)の遠景です。

右手に説明板があり解説されていますのでそのまま引用させていただきます。

「匂の梅

この祠には菅原道真が祀られています。

「匂の梅」と刻まれた碑には

「風寒み 雪にまがへて咲く花の

袖にぞ移れ 匂ふ梅が香」とあります。

菅原道真が九州大宰府に左遷の途中、大輪田の泊(現在の兵庫港)にに上陸したとき、

梅の良い香りに誘われてこの地にやってきて、この句を詠んだと伝えられています。

明治時代になって、東尻池一帯の耕地を整理したとき、一部を「梅ヶ香町」としたのは

この伝説によるものです。 長田区役所

さらに詳細は下記ブログへ

菅原道真 所縁の「匂の梅」 in 東尻池町 on 2013-10-7

(5)柳原天神社

住所:神戸市兵庫区東柳原町1-12 訪問日:2012-12-20

上の写真は柳原天神社の拝殿。右手の二股になったイチョウの木は夫婦イチョウで

雌雄の木が根元で結ばれて共生しています。この木に触れると縁結び夫婦円満、

子宝、良縁に恵まれると言い伝えられています。

さらに詳細は下記ブログへ

柳原天神社 on 2012-12-20

(6)板宿八幡神社

住所:神戸市須磨区板宿町3-15-25 訪問日:2012-2-8

上の写真は板宿八幡神社の拝殿。

板宿の名前の由来は諸説があるが一説として(伝説的で真偽の程は確かでないが)

「菅原道真公に1枚の板で雨露を凌げる宿を住民が提供した」との伝説あり。

下記の飛松の伝説もあります。

菅原道真公は京都で松、梅、桜を大切にされていましたが、梅は旅の途中香りを届け

松は左遷を悲しみ枯れてしまいました。しかし「松は何と情け知らずの木なのだろう

かと、生めは飛び 桜は枯るる 世の中に 何とて松の つれなかるらむ」と

いう歌を読まれました。

すると一夜にして菅公の後を追って京都からこの地まで松が 飛 んできたと

伝えられています。

この松 に 「飛松」 の地名が由来するそうです。板宿八幡神社の西に続く丘陵を

飛び松が丘 または松岡と呼ばれ、勝福寺の背後の松岡城も上記の伝説に由来

してつけられた名前のようです。

さらに詳細は下記ブログへ

板宿八幡神社 on 2011-2-8

(7)元宮長田神社

住所:神戸市須磨区天神町5-2 菅の井公園 訪問日:2007-10-4

上の写真は 2007-10-4撮影の元宮長田神社

現地の案内板より要約引用させていただきます。「伝説によれば延喜元年(901)

菅原道真が九州大宰府に左遷され、その道中、

風雨をさけて須磨に一時上陸した際、浦人たちは魚網の大綱を巻いて円座をつくり、

菅原道真に休んでいただいといわれています。

その時に西須磨の旧家・前田家から井戸の水をくんで差しあげたところ、

大いに喜ばれて自画像を前田家に与えたといわれています。

前田家では、その井戸を「菅の井」と名付け、

この水で銘酒「菅の井」を作って毎年太宰府天満宮へ

献上していたと伝えられている。

前田家は神功皇后の時代からの豪族でその屋敷にあった「菅の井」

「菅公お手植えの松」「杜若(カキツバタ)」が今も保存されています。

「須磨の前田のカキツのなかにアヤメ咲くとは知らなんだ、

咲いてしおれてまた咲く花は須磨の前田のカキツバタ」

などと唄われたそうです。

さらに詳細は下記ブログへ

元宮長田神社

元宮長田神社(その2) 菅の井広場

(8)弓場八幡神社

住所:神戸市須磨区南町3-2-11 訪問日:2008-3-21

昭和29年(1952)の本殿建替えを機に五十猛尊と菅原道真公が合祀された。

菅原道真公が祀られているといことでリストアップしました。

さらに詳細は下記ブログへ

弓場八幡神社

(9)古山陽道(下畑付近) 訪問日:2014-9-21

神戸市須磨区下畑

901年に菅原道真も古山陽道で下畑付近を通過したと推定しています。

下畑地域は平安時代まで須磨の鉢伏山の海岸は海岸沿いが絶壁になっており

山陽道は須磨の綱敷天満宮附近より北に迂回し多井畑を通り塩屋谷川沿いに

塩屋、滝の茶屋に抜ける道が古山陽道と呼ばれ、延喜元年(901)右大臣菅原道真は

藤原時平の換言により九州大宰府に流されましたがそのときも神戸から陸路で

明石海峡をを過ぎるまでこの古山陽道を利用したと伝えられています。

上の写真は2014年9月21日に撮った下畑の古山陽道沿い常夜燈の碑付近です。

さらに詳細は下記ブログへ

下畑 常夜燈の碑 on 2011-10-12

(10)菅公橋 in 塩屋

こちらも写真がすぐに見つからないので写真はなしで勘弁願います。

古山陽道から塩屋谷川沿いに海に出た所が塩屋の地です。

901年当時に橋が架かっていたかどうかは未調査ですが現在の国道2号線

JR塩屋駅の南側に菅公橋が架けられています。(現在改修工事中)

まだ他にも菅原道真公の逸話やら所縁の地はあると思いますがこの辺で区切り

いよいよ神戸市須磨区の綱敷天満宮を写真紹介していきます。

地元では「須磨の天神さま」の愛称で親しまれています。

綱敷天満宮の基本情報

住所:神戸市須磨区天神町2-1 TEL078-734-0640

御祭神:菅原道真公

創始時期:天元2年(979)

上の写真は綱敷天満宮の拝殿(正面より)の遠景です。

上の写真は側面から撮った拝殿と本殿。

上の写真は綱敷天満宮の由緒書きです。

上の写真は菅原道真公が座られた綱敷の座とその御利益。

上の写真は2015年10月8日のMBS ちちんぷいぷいで17時20分頃に紹介

された綱敷天満宮の綱敷の説明。

上の2枚の写真は同じく上記ちちんぷいぷいで紹介された茄子(ナス)の御利益

久野木宮司が説明されていました。

上の写真は地元の有名な詩人「竹中郁」の詩歌

上の写真は境内の筆塚。

上の2枚の写真は座った「仔牛の集い」と説明

上の写真は境内の祖霊社と説明板。

上の写真は境内の厄除けの祠。

過去に書いた綱敷天満宮関連のブログ:

綱敷神社 (綱敷八幡宮)

諏訪神社

綱敷天満宮の梅 on 2012-3-17

弘天さんと智慧の輪くぐり on 2014-1-28

菅公梅粥大鍋会 in 綱敷天満宮 on 2014-2-25