ちょうど2年ほど前に、ブラームスのヴァイオリン・ソナタを初めて生で聴いて、改めてブラームスの室内楽の良さを認識したことがあったのですが、先日同じブラームスのヴィオラ・ソナタを聴く機会がありました。場所は奇しくも同じく紀尾井ホール。

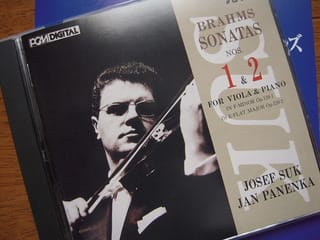

この曲はもともとクラリネットのためのソナタだったものを、後年ブラームス自身がヴィオラ用に編曲したものです。コンサートで聴いたのは第1番でしたが、家に帰って早速仕入れたCDには、もう1曲の第2番も一緒に収録されています。

それを言葉で何と表現したら良いのかちょっと難しいのですが、情熱的ではないけれどしっとりと、枯れて淡々とはしているけれど味と深みのある、そんな旋律です。これは恐らくもっと若い時に聴いたら退屈でたまらないだろうなぁと想像しています。

ヴィオラとピアノが同じフレーズを弾くことはほとんどなく、かと言ってヴィオラだけが主でピアノは伴奏だけという位置関係でもありません。丁々発止、互いが火花を散らして、という感じではなく、2人が悠々と会話をしている感じです。

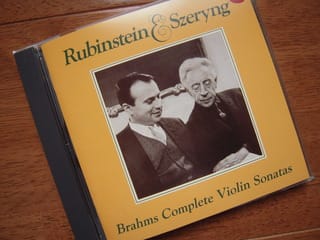

それは勿論、ヴァイオリン・ソナタでも同じこと。私が好きなのは、ポーランド生まれでヨーロッパで教育を受けた後、まだ若いうちにメキシコに隠遁していたヘンリク・シェリングを再発見し、一緒に素晴らしい録音を残した同郷の先達、アルトゥール・ルービンシュタインとの演奏。

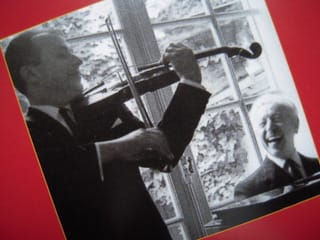

(左がシェリング、右がルービンシュタインです。)

録音は1960年。シェリング42歳、ルービンシュタイン73歳の時の演奏です。ヴィオラと違ってヴァイオリンの方が音が高いですから、その分くっきりとピアノとの対比が出てきます。それにしても、ジャケットの裏のこの写真。とても楽しそうです。

聴いていて元気が出るとか、スッキリするとか、そういう音楽ではありません。あくまでもしっとりと、じんわり胸に浸み込むような音楽です。

秋の夜長に、いかがですか?

(以下はAmazonのサイト。一部試聴も出来ます。)

ブラームス/ヴィオラ・ソナタ集

ヨゼフ・スーク(Va)、ヤン・パネンカ(Pf)

ブラームス/ヴァイオリン・ソナタ全集

ヘンリク・ヘェリング(Vn)、アルトゥール・ルービンシュタイン(Pf)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます