プラットホームの加工に入りました。 TOMIX の ローカル型プラットホーム を使用します。

屋根と階段が当たってしまうので、屋根を切り欠いてみました。 しかし、これは建築方法ではあり得ない形状です。 屋根を支える梁まで切り落とした事になります。

本来なら、写真の 上のホームのように、プラットホームを伸ばして 屋根を逃がさなければならなかったです。

まあ、やってしまったので、このまま進みます。

階段横の ヒサシ を作りました。 厚紙で現物合わせで型取りし、プラ板を加工しました。

エバーグリーン の 下目板 っぽいものを使いました。 跨線橋 の柱を抱き込む形になります。

ポポンデッタ の マスキングテープ を入手しました。 山の手線の絵ガラです。 10m分あります。

右のホームは製品のまま。 左のホームは グレーでスプレーしました。 明るい色で下塗りしておいた方が、点字ブロックなどが鮮やかに見えます。

いえいえ、論点はそこでは無いです。 屋根の柱と 点字ブロック が重なってしまいました。

ローカル型ホームを使ってしまった為、失敗しました。

さらに、階段を並べてみると、階段の壁まで 点字ブロックに重なってしまいました。

そして、合理的な 結論を出しました。

このまま作業を進めて行きます。 細かい事をいちいち気にしていたら、レイアウトは完成しないです。

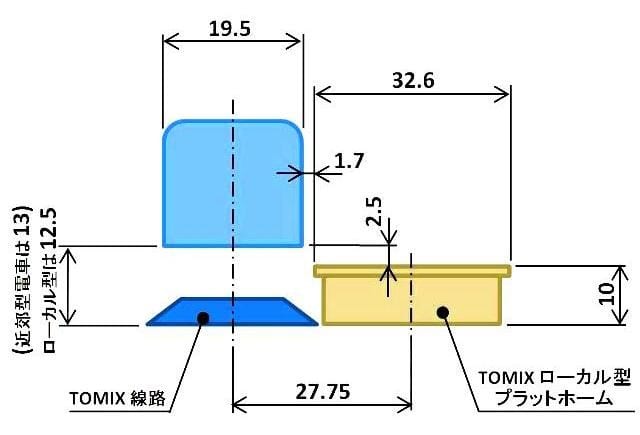

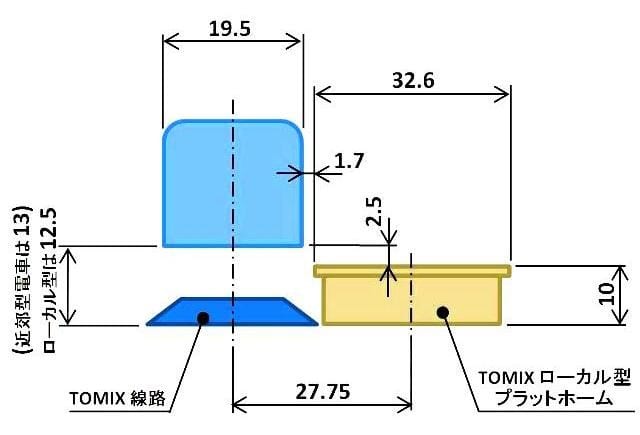

TOMIXの線路と ローカル型ホームの断面を作図しました。 車両は気動車で検討しています。 車両の床とホームの段差が 2.5mmもあります。 台車が丸見えです。

近郊型電車だと 3mmにもなり、見苦しくなります。

なので、プラットホームの下に 2mm厚の コルク板 を敷くことにしました。 コルク板はホームセンターで入手しました。

そして、カーブ区間のホームの断面を検討しました。

線路は KATO の フレキシブルレール を使い、TOMIX線路と高さを合わせるため、2mm厚のコルク板を敷きます。

カーブしたホームを作るため、KATOの コルク道床 を2枚重ねて使いました。 さらに微調整のため、コルク板を挟んでいます。

ホームの上面には 0.5mm厚の 透明プラ板 を貼ります。

車両との接触に注意しながら コルク道床を貼っていきます。 R1000mmのゆったりカーブですが、すき間は広くなります。

コルク道床の上に 透明プラ板を乗せ、マジックでケガキ線を引きます。 プラ板は カッターナイフよりもハサミの方が きれいな曲線に仕上がります。

接着後、グレーに塗ります。

屋根のある部分には テープLED を入れます。 そのほかの場所は 外灯 を設置します。

屋根があるのは直線区間だけです。 曲線の屋根を作る技量はありません。 そもそも、屋根があると見通しが悪くなり、列車の停車位置が分からなくなるのです。。。

屋根と階段が当たってしまうので、屋根を切り欠いてみました。 しかし、これは建築方法ではあり得ない形状です。 屋根を支える梁まで切り落とした事になります。

本来なら、写真の 上のホームのように、プラットホームを伸ばして 屋根を逃がさなければならなかったです。

まあ、やってしまったので、このまま進みます。

階段横の ヒサシ を作りました。 厚紙で現物合わせで型取りし、プラ板を加工しました。

エバーグリーン の 下目板 っぽいものを使いました。 跨線橋 の柱を抱き込む形になります。

ポポンデッタ の マスキングテープ を入手しました。 山の手線の絵ガラです。 10m分あります。

右のホームは製品のまま。 左のホームは グレーでスプレーしました。 明るい色で下塗りしておいた方が、点字ブロックなどが鮮やかに見えます。

いえいえ、論点はそこでは無いです。 屋根の柱と 点字ブロック が重なってしまいました。

ローカル型ホームを使ってしまった為、失敗しました。

さらに、階段を並べてみると、階段の壁まで 点字ブロックに重なってしまいました。

そして、合理的な 結論を出しました。

このまま作業を進めて行きます。 細かい事をいちいち気にしていたら、レイアウトは完成しないです。

TOMIXの線路と ローカル型ホームの断面を作図しました。 車両は気動車で検討しています。 車両の床とホームの段差が 2.5mmもあります。 台車が丸見えです。

近郊型電車だと 3mmにもなり、見苦しくなります。

なので、プラットホームの下に 2mm厚の コルク板 を敷くことにしました。 コルク板はホームセンターで入手しました。

そして、カーブ区間のホームの断面を検討しました。

線路は KATO の フレキシブルレール を使い、TOMIX線路と高さを合わせるため、2mm厚のコルク板を敷きます。

カーブしたホームを作るため、KATOの コルク道床 を2枚重ねて使いました。 さらに微調整のため、コルク板を挟んでいます。

ホームの上面には 0.5mm厚の 透明プラ板 を貼ります。

車両との接触に注意しながら コルク道床を貼っていきます。 R1000mmのゆったりカーブですが、すき間は広くなります。

コルク道床の上に 透明プラ板を乗せ、マジックでケガキ線を引きます。 プラ板は カッターナイフよりもハサミの方が きれいな曲線に仕上がります。

接着後、グレーに塗ります。

屋根のある部分には テープLED を入れます。 そのほかの場所は 外灯 を設置します。

屋根があるのは直線区間だけです。 曲線の屋根を作る技量はありません。 そもそも、屋根があると見通しが悪くなり、列車の停車位置が分からなくなるのです。。。