最近頻繁に報道されている世界の主要都市の人影の完全に消えた都心、例えばマンハッタンのタイムススクエア―、ロンドンのリージェントストリート、パリのシャンゼリゼ、東京の銀座中央通りなどの風景からは、廃墟、という言葉が頭に浮かんでくる。コロナウイルスの惨禍からしばし離れてみると(実際には建物は何ら棄損していないので、廃墟というのは正しくなく、あくまで想像の産物にすぎない)、この廃墟という風景がかつて画家や音楽家の感性を刺激し、そこに新たな美しさを見出して、芸術作品に姿を変えてきたのは不思議ではない。絵画では、廃墟画ともいうべきジャンルが確立されているし、それを特集した展覧会がひらかれたこともある。もちろん、それらは、必ずしも考古学的な価値のあるものばかりが描かれたわけではない。レスピーギの「交響詩ローマの松」からはカタコンベやアッピア街道などの情景を思い浮かべることが出来る。

廃墟が人を引き付けてきたものは、それのもつ独特の美しさとともにやはり無常観といったものもあるのではないだろうか。廃墟から人が見るものは、本来生命の無いはずの建物・建造物にも人間と同じような老いや死を見るからに違いない。ひとは人間の命の有限性、生のはかなさ、不死なものはないという事実を突きつけられ恐れおののくと同じように、建物などの人造物にも老いや死があるという共感を呼び起こすからか。ただ違いは、人間は全く消え去ってしまうのに、建造物は廃墟として(美しくさえ)生き残ることが出来るということだろう。ただ、新築の建物にさえ、廃墟となった後の美しさを求めてその想像図を描かせたものもあるが、そこまで来るといささか偏執狂的なものさえも垣間見るような気がする。

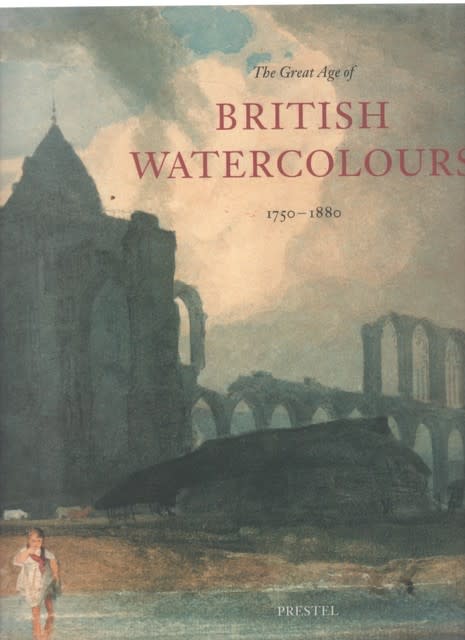

1993年に出版されたRoyal Academy of Artsの「英国水彩画黄金期(1750-1880)」の表紙は、ジョン・セル・コットマンのCroyland(Crowland) Abbeyの廃墟である。このことからも英国絵画の中で廃墟が重要なモチーフになっていることがわかる。