</picture>

</picture>「計画は達成しているのになぜ減らない?」「実態を把握しきれていないのではないか」。全部署の部長級が顔をそろえた江戸川区の自殺対策戦略会議。斉藤猛区長は参加者にこう問いかけた。

同区は都の東端にあり、江戸川を挟んで千葉県と隣り合う人口約69万人の都市だ。自殺対策に積極的に取り組み、14年には健康部に「いのちの支援係」を設けて対策を推進してきた。

計画達成も、自殺者が減らない

だが区内の自殺者数は横ばいの状況が続く。ピーク時(11年)には179人だった自殺者は115人(16年)まで減ったが、その後は増減を繰り返し、23年は122人。区が掲げる目標の「30年に82人」との隔たりは大きい。

</picture>

</picture>自殺対策計画で各部署が立てた対策は8〜9割が達成している。それでも減らないのは自殺した区民の実態を十分に把握できていないからではないか。

戦略会議での区長の発言は、対策の原点に立ち返る重い問いだった。

区は全庁を挙げて、自殺者との接点を調べることにした。中心となったのが健康部の大沢樹里副参事といのちの支援係の係長だ。ある1年間に自殺したと判別できた区民103人について、関わった部署や時期、内容などを調査。一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」とも連携協定を結び、調査結果の分析を依頼した。

自殺者85%に区と関わり、17課が相談受ける

約1カ月をかけた調査の結果は、関係者も予想外の内容だった。

自殺者103人のうち接点があったのは85.4%の88人。住民票や戸籍の手続き、各種申請、生活上の相談などで29部署に何らかの関わりがあり、うち17課は相談を受けていた。

</picture>

</picture>中でも目立ったのが、税金や社会保険料の滞納を巡る相談だ。督促や催告を担当する「納税課」や「医療保険課」、「介護保険課」などが10人以上から相談を受けていた。

生活保護の申請を受け付ける「生活援護課(第一〜三)」や、精神疾患や心の悩みなどに対応する「保健予防課」にも複数人から相談があった。

相談はないが、接点となる機会が多い部署の存在も分かった。例えば、転出入届の窓口となる「区民課」は50人を超える区民と接点があった。

経済的に困窮している人は精神的にも追い詰められている可能性が高い。

転居の背景には離婚や転校、転職など様々な家族の事情がある。z生活環境の変化そのものが精神的な負担となる場合も少なくない。

大沢さんは「『自殺対策は全庁で取り組む』という目標を掲げていたが、各部署へのヒアリングで職員の意識に差があったことも分かった」と振り返る。

職員の意識に差、「命の門番」研修強化

区は昨年9月、調査結果を公表し、対策強化に取り組んでいる。

8月下旬には管理監督職865人全員に理念研修を実施。いのち支える自殺対策推進センター代表理事でNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」の清水康之代表が登壇し、部署間の連携を深めて点と点を線で結び、面にしていく重要性を説いた。

陸上のリレー競技に例えて「バトンを落とすことなく、しっかりと必要な部署につないでほしい」と呼びかけた。

</picture>

</picture>9月10〜16日の自殺予防週間中には、非常勤などを含む全職員1万7503人が「ゲートキーパー」(命の門番)としての役割を学ぶeラーニングなどの講習を受けた。ゲートキーパーは悩んでいる人に気づき、声をかけて話を聞き、必要な支援につなげる人のことだ。

講習の資料には、職員に自分の問題として捉えてもらうため、窓口での区民とのやりとりを想定した設問も盛り込んだ。相談者が追い詰められて発信したSOSを否定したり、批判したりせず、気持ちを一度受け止めて、連絡先などを聞き取り、相談窓口につなぐよう促す内容だ。

各部署にフィードバック、職員の心のケアも

全庁調査で判明した関わりの内容は、部署ごとにヒアリングシートにまとめて報告し、対応策を検討してもらった。今後は自殺対策計画の評価と合わせて各部署の進捗状況を毎年確認していく方針だ。

</picture>

</picture>一方で、区は税や保険料の徴収や督促を担う職員の心理的負担を和らげる職場づくりにも取り組んでいる。担当職員は徴収率を上げることを職務として求められる一方、生活苦などの相談を受けて板挟みになる場合があるためだ。職員が精神科医らにアプローチ方法や困りごとを相談できる機会も年12回から16回に増やした。

調査の公表後、区には各地の自治体から問い合わせがある。経済的な困窮に加え、家庭や学校、職場などに問題を抱えた人とどうつながり、支援に結びつけるかは行政機関に共通する課題だ。

「(対策が効果を上げて)少しでも自ら命を落とす人を減らせるといい」。いのちの支援係の藤林佐和子係長は期待を寄せる。江戸川区で点から線へ、線から面へと広がろうとしている命を守る試みは、全国の自治体に広がっていく可能性を秘めている。

(高岡憲人)

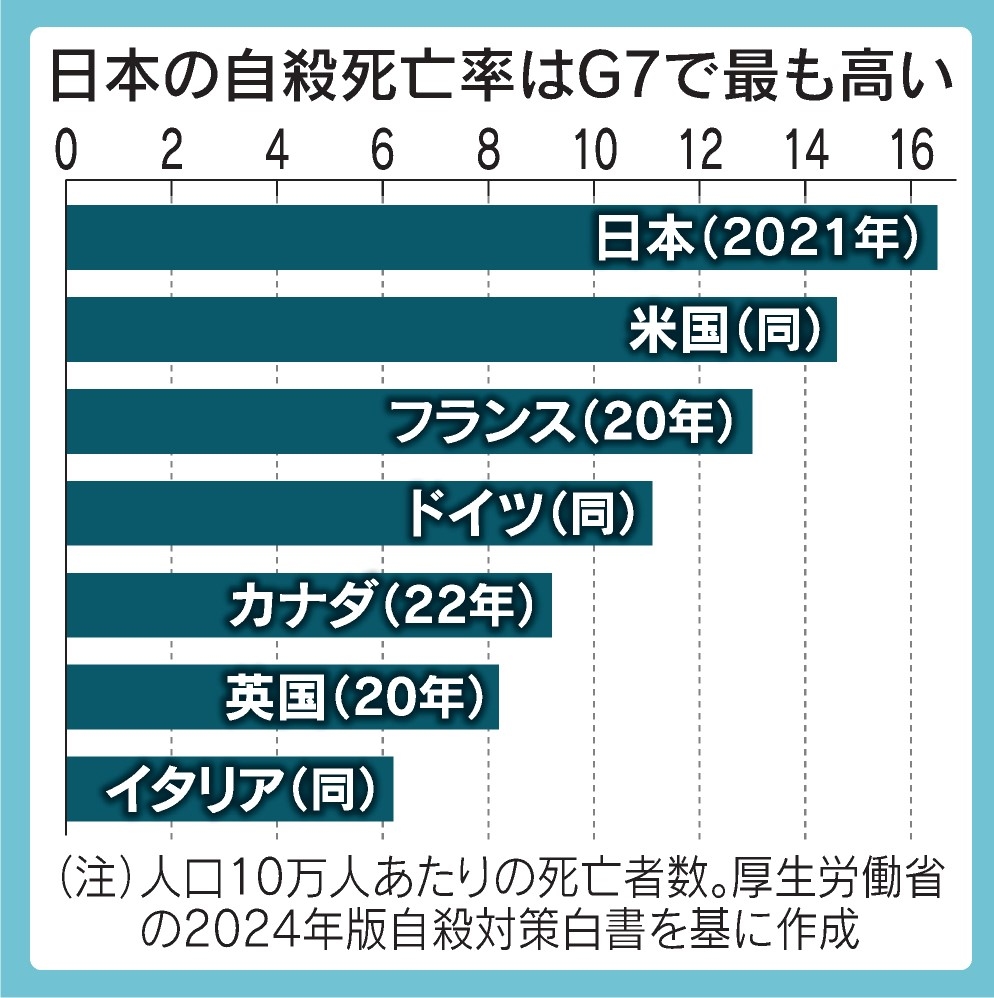

日本の自殺死亡率、G7で最も高く

</picture>

</picture>厚生労働省が2月に公表した24年の自殺者数は2万268人(暫定値)で前年の確定値に比べ1569人(7.2%)減ったが、小中高生の自殺者は527人に上り、確定すれば22年の514人を超えて最多となる。対策の検証と見直しが欠かせない。

![シンガポールのリー・シェンロン首相[Photo by gettyimages] シンガポールのリー・シェンロン首相[Photo by gettyimages]](https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1ayN1Y.img?w=534&h=360&m=6&x=328&y=95&s=56&d=56)