ご朱印巡りの日帰り旅、今回は京都の山科から滋賀の石山寺を経由し近江八幡を目指してみたいと思います。

まずは新快速に乗って山科で下車。醍醐寺に向かいます。醍醐寺へは地下鉄東西線の醍醐駅から徒歩が一般的ですが山科駅からバスで直接醍醐寺へ行くことができます。この方が暑さ寒さの厳しい時期には便利です。

現在山科区内のバスは京阪バスが運行しています。以前は京都市交通局(市バス)の路線もありましたが、地下鉄東西線の開業時にバス路線を京阪バスに譲って撤退しています。

20分ほどで醍醐寺に到着。歩かなくていいので便利ですね。

醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山で平安時代の874年に理源大師が創建しました。元々は醍醐山の山頂近く(上醍醐)に伽藍が整備されていましたが醍醐天皇により麓の下醍醐にも伽藍が設けられ、さらに秀吉の頃に下醍醐の西に三宝院が整えられ現在は3つのエリアから成っています。

このうち上醍醐の准胝堂が西国三十三カ所の十一番札所となっています。麓の三宝院や下醍醐エリアから上醍醐へは片道約1時間の山登りとなるのですが准胝堂は2008年に落雷で焼失、再建までは下醍醐の観音堂が仮の札所となっています。上醍醐への登山道は西国でも有数の険しい道だそうですが下醍醐に仮札所が置かれている現在は楽にお参りすることができます。

バス停があるのは三宝院のエリアになります。拝観料は3つのエリア共通となっており、こちらの三宝院の門前で拝観券を扱っています。今日は通常期で800円ですが桜や紅葉の時期は1,500円だそうです。

先に下醍醐にある観音堂へ行きましょう。

数分歩いて観音堂に到着。

裏へ回り込むと仮設の入口があります。納経所はお堂の中です。

西国の札所ですので御朱印と御詠歌をお願いしました。現在醍醐寺の御朱印は基本的にこちらでの授与となっています。

西国三十三カ所の札所の中には六角堂や革堂、興福寺のように市内にあって楽にアクセスできるところもあれば槙尾山の施福寺、安土の観音正寺など苦労しないとたどり着けないところもあります。全部回ろうとすると相当に苦労します。

三宝院でも別の御朱印が頂けますので寄ってみます。

こちらは国宝の唐門です。皇室の菊花紋を横に押しのける形で豊臣の五三桐が配置されています。いかにも秀吉らしいですね。

三宝院はなんと言っても庭が見事です。中でも銘石とされる藤戸石が白眉とされます。

現在の岡山県倉敷市藤戸にあった石で、当時まだ海または浅瀬だった藤戸で海面から顔を出していたそうで、足利義満が金閣寺に据えて以来二条城や聚楽第と時の権力者の手を渡り、江戸後期に三宝院に据えられて現在に至っています。

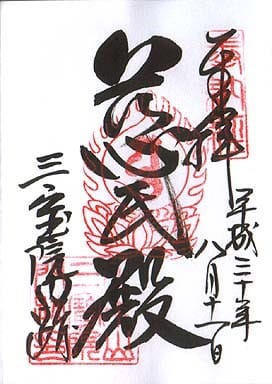

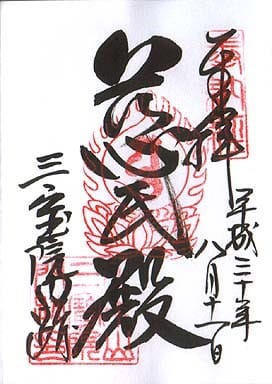

三宝院で頂いた御朱印です。

京阪バスで山科駅に戻りましょう。早くも暑くなってきました。

次は石山寺です。JR石山駅まで行き、京阪バスで石山寺山門前まで行くことができます。

京阪電車の石山寺駅ですと山門まで徒歩10分ですがバスなら門前まで行けるので便利です。鉄道も門前まで行きたかったのでしょうが駅とお寺の間にある瀬田川までせり出した岩が固く、建設時にトンネルを掘ることを断念したのだろうと思われます。このため現在の国道422号にあたる道路が整備されるまでは石山寺駅からお寺まで瀬田川をモーターボートで連絡していたとのこと。

石山寺は747年に聖武天皇が創建した東寺真言宗の大本山です。

珪灰石の岩盤の上にお寺があることが名前の由来とされています。

本堂は1096年に建てられたもので国宝に指定されています。石山寺は京へ向かう東海道とは先ほどの岩で隔てられているためか戦いに巻き込まれなかったため平安時代の本堂が残されています。

本尊は重要文化財に指定されている如意輪観音像で33年に一度の開帳となり、次回は2049年となりますが天皇陛下の即位時にも記念開帳が行われており、来年以降のそう遠くないうちに開帳されるものと思われます。

石山寺も西国三十三カ所の札所ですから御朱印と御詠歌を頂けます。現在西国三十三カ所では各霊場で1300年記念の御朱印を頂けます(というかこちらから断らない限り記念印となる)が、石山寺は紫式部と縁の深いお寺ですので紫式部の判になります。

もう一つ、帰りの道すがらに大黒堂があります。

こちらでも御朱印を頂けます。

バスで石山駅まで戻りお昼です。

グリルストーブという洋食のお店でオムライスです。

古くから京への食材供給地で美味しい食材が多いのに正直ぱっとしないのが滋賀の飲食店の特徴でしたが、近年はこじゃれたお店が増えてきました。外国人を巻き込んだ近年の京都観光ブームで洛中の地価が暴騰、マイホームはおろか賃貸マンションの借り賃も常識外の値段になっており、住みづらい京都を離れ滋賀に転居する「滋賀府民」が増えたことが影響しているようです。

石山も新快速の停車駅で便利ですから規模の大きなマンションが建つなどで人口が増えており、大津駅よりも乗客数が多いそうです。

このほか石山駅からは十二番の岩間寺にも行くことができますが、バスが出るのは毎月17日だけでそれ以外は麓から60分の山登りとなります。この暑さでは無理な話です。

それでは後半に続きます。

まずは新快速に乗って山科で下車。醍醐寺に向かいます。醍醐寺へは地下鉄東西線の醍醐駅から徒歩が一般的ですが山科駅からバスで直接醍醐寺へ行くことができます。この方が暑さ寒さの厳しい時期には便利です。

現在山科区内のバスは京阪バスが運行しています。以前は京都市交通局(市バス)の路線もありましたが、地下鉄東西線の開業時にバス路線を京阪バスに譲って撤退しています。

20分ほどで醍醐寺に到着。歩かなくていいので便利ですね。

醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山で平安時代の874年に理源大師が創建しました。元々は醍醐山の山頂近く(上醍醐)に伽藍が整備されていましたが醍醐天皇により麓の下醍醐にも伽藍が設けられ、さらに秀吉の頃に下醍醐の西に三宝院が整えられ現在は3つのエリアから成っています。

このうち上醍醐の准胝堂が西国三十三カ所の十一番札所となっています。麓の三宝院や下醍醐エリアから上醍醐へは片道約1時間の山登りとなるのですが准胝堂は2008年に落雷で焼失、再建までは下醍醐の観音堂が仮の札所となっています。上醍醐への登山道は西国でも有数の険しい道だそうですが下醍醐に仮札所が置かれている現在は楽にお参りすることができます。

バス停があるのは三宝院のエリアになります。拝観料は3つのエリア共通となっており、こちらの三宝院の門前で拝観券を扱っています。今日は通常期で800円ですが桜や紅葉の時期は1,500円だそうです。

先に下醍醐にある観音堂へ行きましょう。

数分歩いて観音堂に到着。

裏へ回り込むと仮設の入口があります。納経所はお堂の中です。

西国の札所ですので御朱印と御詠歌をお願いしました。現在醍醐寺の御朱印は基本的にこちらでの授与となっています。

西国三十三カ所の札所の中には六角堂や革堂、興福寺のように市内にあって楽にアクセスできるところもあれば槙尾山の施福寺、安土の観音正寺など苦労しないとたどり着けないところもあります。全部回ろうとすると相当に苦労します。

三宝院でも別の御朱印が頂けますので寄ってみます。

こちらは国宝の唐門です。皇室の菊花紋を横に押しのける形で豊臣の五三桐が配置されています。いかにも秀吉らしいですね。

三宝院はなんと言っても庭が見事です。中でも銘石とされる藤戸石が白眉とされます。

現在の岡山県倉敷市藤戸にあった石で、当時まだ海または浅瀬だった藤戸で海面から顔を出していたそうで、足利義満が金閣寺に据えて以来二条城や聚楽第と時の権力者の手を渡り、江戸後期に三宝院に据えられて現在に至っています。

三宝院で頂いた御朱印です。

京阪バスで山科駅に戻りましょう。早くも暑くなってきました。

次は石山寺です。JR石山駅まで行き、京阪バスで石山寺山門前まで行くことができます。

京阪電車の石山寺駅ですと山門まで徒歩10分ですがバスなら門前まで行けるので便利です。鉄道も門前まで行きたかったのでしょうが駅とお寺の間にある瀬田川までせり出した岩が固く、建設時にトンネルを掘ることを断念したのだろうと思われます。このため現在の国道422号にあたる道路が整備されるまでは石山寺駅からお寺まで瀬田川をモーターボートで連絡していたとのこと。

石山寺は747年に聖武天皇が創建した東寺真言宗の大本山です。

珪灰石の岩盤の上にお寺があることが名前の由来とされています。

本堂は1096年に建てられたもので国宝に指定されています。石山寺は京へ向かう東海道とは先ほどの岩で隔てられているためか戦いに巻き込まれなかったため平安時代の本堂が残されています。

本尊は重要文化財に指定されている如意輪観音像で33年に一度の開帳となり、次回は2049年となりますが天皇陛下の即位時にも記念開帳が行われており、来年以降のそう遠くないうちに開帳されるものと思われます。

石山寺も西国三十三カ所の札所ですから御朱印と御詠歌を頂けます。現在西国三十三カ所では各霊場で1300年記念の御朱印を頂けます(というかこちらから断らない限り記念印となる)が、石山寺は紫式部と縁の深いお寺ですので紫式部の判になります。

もう一つ、帰りの道すがらに大黒堂があります。

こちらでも御朱印を頂けます。

バスで石山駅まで戻りお昼です。

グリルストーブという洋食のお店でオムライスです。

古くから京への食材供給地で美味しい食材が多いのに正直ぱっとしないのが滋賀の飲食店の特徴でしたが、近年はこじゃれたお店が増えてきました。外国人を巻き込んだ近年の京都観光ブームで洛中の地価が暴騰、マイホームはおろか賃貸マンションの借り賃も常識外の値段になっており、住みづらい京都を離れ滋賀に転居する「滋賀府民」が増えたことが影響しているようです。

石山も新快速の停車駅で便利ですから規模の大きなマンションが建つなどで人口が増えており、大津駅よりも乗客数が多いそうです。

このほか石山駅からは十二番の岩間寺にも行くことができますが、バスが出るのは毎月17日だけでそれ以外は麓から60分の山登りとなります。この暑さでは無理な話です。

それでは後半に続きます。