赤いフルーツピーマン。

生でも甘いよ。

それを加えた大根や玉ねぎのサラダ。

中華風のドレッシングをつくる。

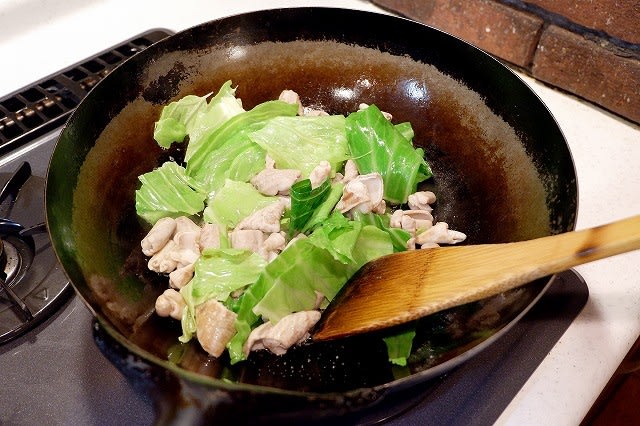

本日は油淋鶏だからね。

スープを作る。

長ネギのみじん切り。

これは油淋鶏にかけるねぎダレに使うもの。

箸と箸置きと蓮華。

炒飯を食べてスープを飲むので蓮華だ。

しかし炒飯は作らないよ。

レンチンだ。そんなのずるいーーー(笑)。

だって忙しいんだもん。

レンジでチン!

900Wは使わないけど、600Wでやるかなー。

500W、200Wって選択もあるよ。

200Wって使う人いるのかな?

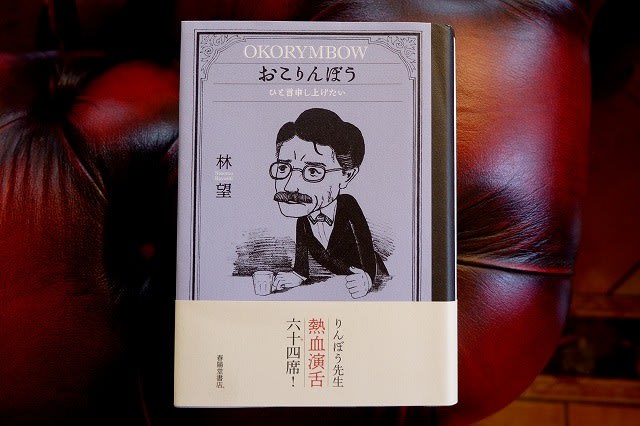

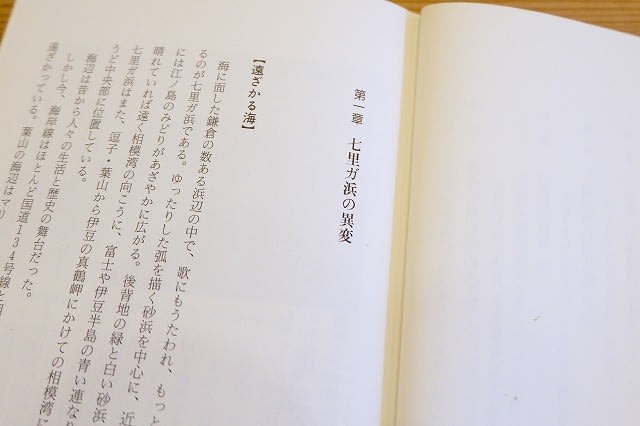

私の好きなリンボウ先生(林望さん)の著書おこりんぼうを今読んでいる。

リンボウ先生を嫌う人も多いよね。「リンボウ先生は澄ましている」とか「気障だ」とか。

たしかに一定の人からそう言われそうな部分がリンボウ先生にある。そしてその批判をリンボウ先生はずっと無視している(笑)。それがリンボウ先生の方針なのだそうだ。そうリンボウ先生がかつて書いていた。

「やめたほうがよい」とリンボウ先生は言う。

私もそう思うわ。自治体主催の成人式のことだ(笑)。ぱんぱかぱ~ん♪みたいな衣装で男女ともに参加し、中には悪ふざけが過ぎる新成人が結構な割合でいて、メディアで報道されている。そんな式典を自治体が主催する理由がわからないとリンボウ先生は言う。

私はかつて成人した時にあんなのには出なかったけれど、リンボウ先生もそうだったらしい。毎年あるからと言って、そして自治体の首長が出て来るイベントがあるからと言って、それに参加しなきゃいけないという道理はない。

「与える、もらう」についてもリンボウ先生は一言あるらしい。

「居心地の悪い言葉」だそうだ。それには私も同感だ。

与えるは目上からの行為で、例として「被災地の皆さんに勇気を与えたい」などとは軽々しく言うなと。

「〇〇選手の活躍から元気(あるいは勇気)をもらいました」は流行語みたいなもんだが、元気や勇気って人から与えられるものではなく、自分が元気になるか(あるいは勇気を持てるか)はまた別の問題であると。自立したニンゲンならたしかにそう思うだろうね。

まったくそのとおりなんだけど、そして私もそう思っているのだけれど、それを指摘するリンボウ先生がおかしい。リンボウ先生は昔から、急に流行って手垢がついたような言い回しが嫌いなのだ。

ずいぶん前のことだが、リンボウ先生は「今日この頃」という表現についても怒っていた(笑)。「今日この頃っていったい何だ! 日本語的に意味がわからない!!」と。私も使わないようにしている。このブログでも絶対書かないようにしている。リンボウ先生に嫌われたら困るので(笑)。

「婚礼の理想と現実」

1980年代で仲人はほぼ消滅した。そりゃそうよ。あんなもん要らない。意味が分からないとは正にそのこと。今じゃマッチング・アプリが全盛だ。仲人はマッチング・アプリの社長が務めるのか? そうじゃないよね。

恋愛結婚の結婚式でも仲人ってわけがわからん。家と家ではない。個人と個人の結婚であって、そんなことに家が責任なんて取れないし、ましてや仲人なんて関係ねぇ・・・。

それと似たようなことは先日お話した今のお寺、戒名、お墓、葬式の方法、檀家制度だ。ここしばらくの習慣で今も続いているが、それはすでに急減、これからさらに急速に変化し、旧習慣に従う人の数がますます減る。鎌倉のお寺の墓地でも今や圧倒的に「墓じまい数(離檀数)> 新しい檀家の墓の数」な状態である。地方ではもっと顕著だ。人が新たに大勢入るのは、寺その他が経営する、寺とは無関係な新規の霊園だけ。でもそれもまた継承者がすぐにいなくなって処理に困る。その背景にあるのは昭和の途中から始まった少子化と人の流動化。これに抗うのは無理。

話を戻す。リンボウ先生は自分が出席した英国や米国の結婚式やその後のパーティの簡略なことを例に挙げている。日本の結婚式も一般的傾向としてはもっと簡略化されるのだろうね。すでに結婚式をしない人も増えている。結婚式も葬式もそれをビジネスとしている側がその式次第を決めているわけで、そのビジネス側が作ったより大げさでお金がかかる方法に従う必要などまったくないのだ!ということをみんなが理解すれば、それに従う人の数はどんどん減る。従いたい人やその習慣に心の安定を感じる人もいるから、それはその人が従えばいい話で、ひとそれぞれ。全員が従う必要はない。

「嗤うべき俗語」

これも面白いが書き始めたら長いので、止める。

読みたい人は本を購入してください。

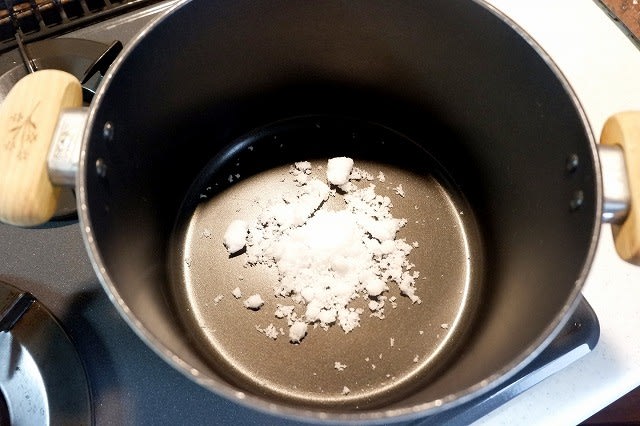

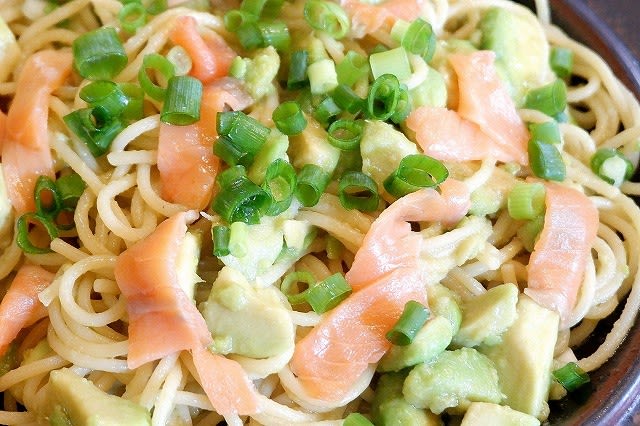

片栗粉、醤油、水、胡椒を混ぜる。

ボコボコとフォークで穴を空けた鶏肉をそこに浸ける。

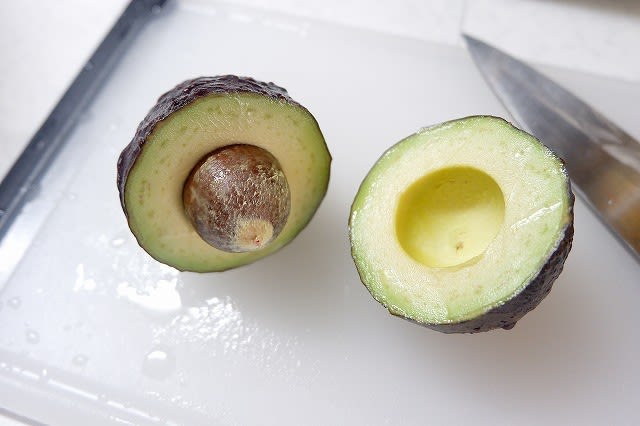

絡ませたら、それを揚げる。

皮目からね。

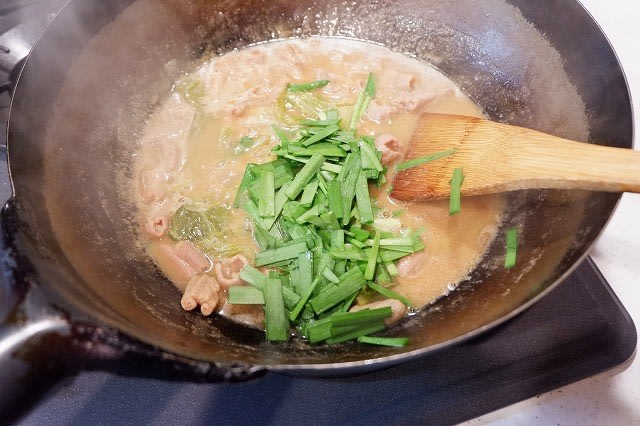

タレを作ろう。

酢、醤油、長ネギのみじん切り、酒、ごま油。

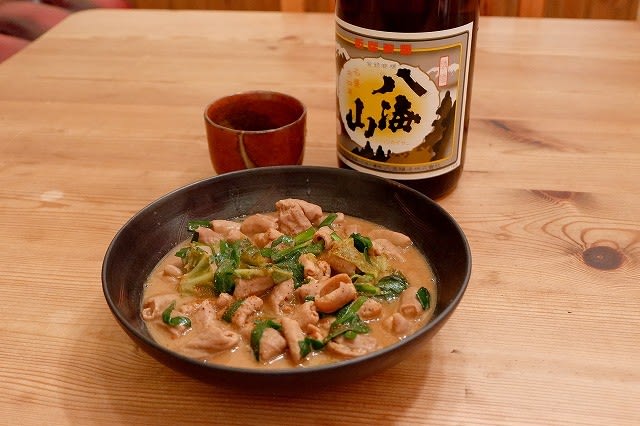

冷凍炒飯を加熱する。

皮目をしっかり揚げたらひっくり返す。

そして切って皿に置いて、タレをかける。

私は天才か?と思うくらいおいしいなあ。

油淋鶏定食のできあがりだ。

なんどでも食べたい油淋鶏。

さて、いつも飲んでいる茶葉がなくなりそうだ。

Barry's Tea Master Blend Loose Leafの最後の1箱。

また6箱セットを注文しないといけない。

送料を含めて41.41ユーロだ。

これでも安いと言えば安いが、以前はもっと安かった。インフレになる前だったし、ユーロが対円ではるかに安かったからだ。

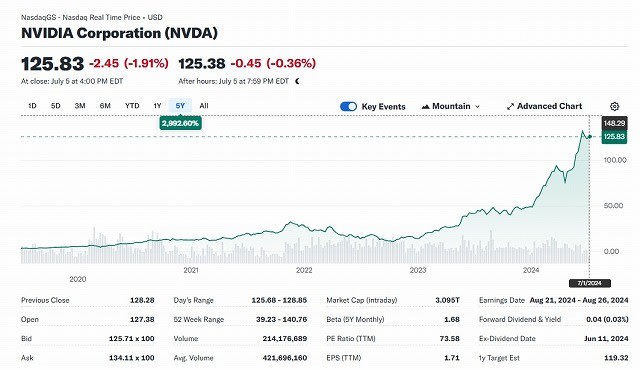

直近5年だけでも相当ユーロは上がり続けている。

我が家はこの紅茶をもう10数年買い続けているからねえ。

かなり今の円換算での値段に抵抗あるんだなあ。

円売り外貨買いが進む。

海外の金利の方がはるかに高いことが一因なんだけど、昨日の日本経済新聞によれば、日本の生命保険会社の外貨建て個人年金保険には、それを全然反映していないものがあるらしい。

保険会社ボロ儲け。

個人(生命保険契約者)は利益をほとんど生命保険会社に差し上げていることになる。よ~く考えましょう。彼らはいかに個人から金を抜き取るかしか考えてないからねー。

![Love For Sale [Deluxe CD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41g3yflLVIL._SL160_.jpg)