美貌と庶民性からプリンセス・ダイアナの評判が良すぎて、その敵とも言えるこの方、Prince of Wales、チャールズ皇太子に対する評価がきつい。しかしこの方、なかなかの教養人。私と共通の趣味も多い(・・・って言われても、先方は甚だご迷惑だろうが)。

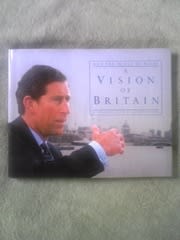

画像はそのチャールズ皇太子が20年近く前に出した建築文化に関する本、A Vision of Britain。よく書けていると思うとともに、こうしたものを王族のメンバーが書いてしまう英国の伝統を尊敬する。我が鎌倉市にお住まいの英国文学者の出口保夫先生による日本語訳も出ているが、かなりのお値段。原書の方が安い。写真が多いので、英語を読まなくても、皇太子の言いたいことはすぐわかる。

要は、伝統が大事。国の風景は歴史とともにゆっくり変化せねばならない。建築物は周囲との調和が大事。建築の部材やデザインがいきなり地域性や伝統を失うと、風景は品格を失う。歴史的連続性を失うと、建築物はその魂を失う。

同感である。日本の貧素な住宅街を見たら、皇太子はびっくりすることだろう。日本の街や郊外や田舎の景色と比べたら格段に良いと思われる、英国の新しい建築物やその設計者に対して、皇太子は容赦のない皮肉に満ちた批判を浴びせかける。

彼の地に一度住めばわかる。景色(住宅外観、家並み)の歴史的連続性は重要だ。それを失った日本は悲しい。それを復元することは、かかるコストもものすごく、もはやほとんど不可能だ。日本において今も次々建てられている住宅のほとんどは、日本のオリジナルなスタイルではない。

「建築家」と称する設計士の先生の建てる家は、周囲の家並みとの連続性を無視する外観のものが多い。巨大ハウス・メーカーによるものは「国籍および様式が不明の家」(昔、会社の同僚のオーストラリア人がそう言った)が多い。

さて、我々日本人はこれからどのような住宅を建てればよいのだろうか。適当な答えは見当たらない。今のままではいつまで経っても、様々な「○○風」「□□スタイル的」で全体を見渡せば不統一な家々が、延々と続く住宅街しか形成出来ない。