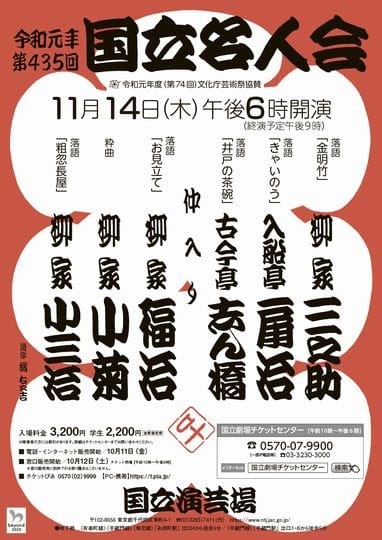

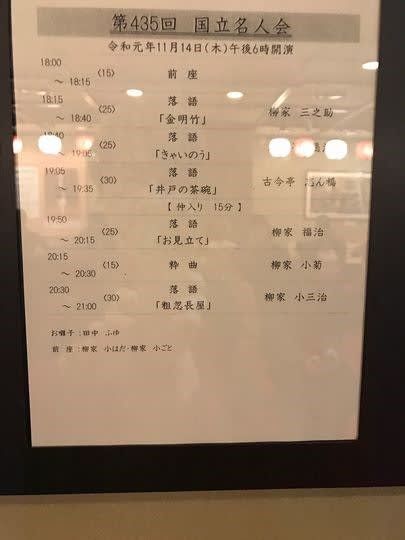

令和元年度(第74回)文化庁芸術祭協賛

第435回 国立名人会

前座「道灌」 柳家 小はだ

落語「金明竹」 柳家三之助

落語「きゃいのう」 入船亭扇治

落語「井戸の茶碗」 古今亭志ん橋

―仲入り―

落語「お見立て」 柳家福治

粋曲 柳家小菊

落語「粗忽長屋」 柳家小三治

全然知らない噺家さんもいましたが、なかなか個性が面白かったです。

ちょっと驚いたのはこの中のお二人の噺家さんが上智大出身だったこと。

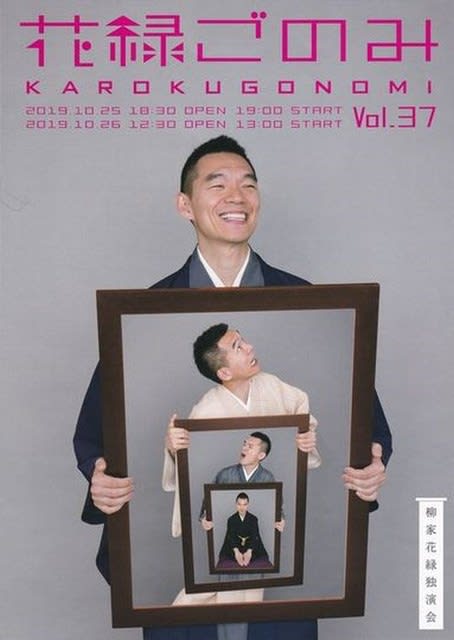

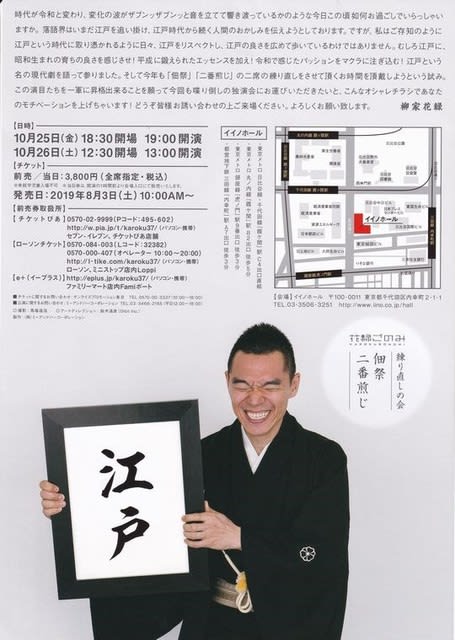

花緑さんで初めて聞いた井戸の茶碗 ・・軽快なテンポで楽しいストーリーテラーですが、

同じ話でも人によって全く違うのが落語の面白さかもしれません。 志ん橋さんのはゆったりとした

テンポの中でそれぞれのキャラクターを演じて、特に武家のプライドを感じさせるところが

上手だったと思いました。

小三治さんが出てくると空気が変わりました。絶妙な間のとり方・・

そそっかしいという日本語から広がる世界・・・

その前の小菊さんの芸をほめていて、芸と言うものはすごいものだなと重みのある言葉でした。

落語の世界でない人から刺激を受けたようです。声が良くなれば、三味線も良くなる・・

磨いていくということがすばらしいことです。ある意味腹が据わるということも。

小菊さんは粋な縞のお着物で三味線の音がとてもよかったです。私あまり邦楽は得意ではないのですが

きれいだと思いました。

小三治はデジタルな時代にこの日本語の微妙なニュアンスが伝わっていくのだろうかと危惧をしていました。

SNSばかりの世界だとどうなるのだろうと・・今の社会での不合理、不適切さ、矛盾について

話しだしたら広がってしまって収拾がつかなくなるからと本題に入りましたが、

なにかエッセイを聴いているようでした。さすがの小三治さんです。話はシュールで面白かったです。

あぜくら会でも30秒でチケットが売り切れるという小三治師匠の会。聴くなら若い頃おもしろい人と

思っていた小三治さんと思っていました。30分近くの間電話をかけ続けて最後の1枚のチケットを手に入れました。

教えて下さったAさん達の分まではなくて申し訳なかったです。売り出し開始と同時にでネットも電話もつながら

なくなりますがチケット売り場の人に電話の方がまだ可能性があると聞いていました。何か聴きたい一心で

がんばってリダイアルし続けました。電話がやっとつながった時、しばらくコールしていたので、もう売り切れ

かとおもいました。

年取ればとるほど磨かれていく芸に静かな感動を覚えます。

年取ってプラスになっていくものを凡人でも考えてみたいですね。

喜色是人生

こういう時代だからこそ、落語の持つどこか暖かい笑いが必要かもしれません。

ロビーに小さんを描いた絵が期間限定で展示してありました。

この日は意外に和服の方が少なかったのですが、着てらした方は無地の落ち着いたお着物でした。

私は午前中に手芸店に行き、午後病院で先生の説明を受けてから行ったので、今回は洋服で動き回りました。

Nov.14 2019 Hanzoumon