家から比較的に近い私の小さな散歩道。裏高尾とか行ったらいいのでしょうが、気軽に楽しめるこの場所は

私の大好きな場所です。HPから部分的に抜粋した紹介記事です。

自然教育園を含む白金台地は、洪積世(20~50万年前)海食によって作られた。

園内から縄文中期(紀元前約2500年)の土器や貝塚が発見されている。

平安時代には目黒川、渋谷川の低湿地では水田が開墾され、台地の広々とした原野には染料として欠かせなかった

ムラサキの栽培も広範囲に行われていたと考えられている。

室町時代に入ると、この地方にいた豪族がこの地に館を構え、今に残る土塁は当時の遺跡の一部。この館の主が誰かは不明。

白金の地名は永禄2年(1559)の記録に初めてあらわれ、太田道灌のひ孫の新六郎がこの地を治めていた。また、いわゆる

「白金長者」であったという言い伝えもある。

江戸時代になると、増上寺の管理下に入るが、寛文4年(1664)には、徳川光圀の兄にあたる高松藩主松平讃岐守頼重の

下屋敷となり、園内にある物語の松やおろちの松などの老木は、当時の庭園の名残であろうと思われる。

明治時代には火薬庫となり、海軍省・陸軍省の管理となり、大正6年(1917)宮内省帝室林野局の所管となり、白金御料地

と呼ばれた。

その後、昭和24年文部省の所管となり、「天然記念物及び史跡」に指定され、国立自然教育園として広く一般に公開され、

昭和37年国立科学博物館附属自然教育園として現在に至る。

軍の管轄から宮内庁の所管になるというのが面白いですね。新宿あたりにある大名の下屋敷はきれいな庭園の名残が

あるのもありますが、箱根山あたりは昔の面影が全く残っていないというので、きっとこちらも日本庭園らしきものが

作られていたのでしょうね。あの2本の松は名残という感じがする存在感のある松です。残念なことに昨年の台風で

倒れてしまいましたが。

そういえば、隣の庭園美術館も旧朝香宮邸でした。宮内庁に移管されてから皇室の住居となったのですね。

こちらの日本庭園もなかなか素敵です。庭園い美術館の庭もすっかりリニューアルされています。

自然教育園の方は暗そうな感じがして、若い頃は入ったことはありませんでした。白金に住んでいる友人は本を持って

自然教育園に行くと話していましたが、なんとなく行く気がしなくて、いつも隣の庭園美術館の庭を楽しんでいました。

主人も好きな美術館で、一緒に行ったり、主人の友達も一緒に庭園でのんびり過ごしました。

写真を撮るようになってから、何がきっかけだったか、覚えていませんが、一度行ったら大好きな場所になりました。

小さな野の花がたくさんあって、とても自然な感じにしてあるのが好きでした。大名屋敷の面影が全くない、自然の中が

心地よい園です。

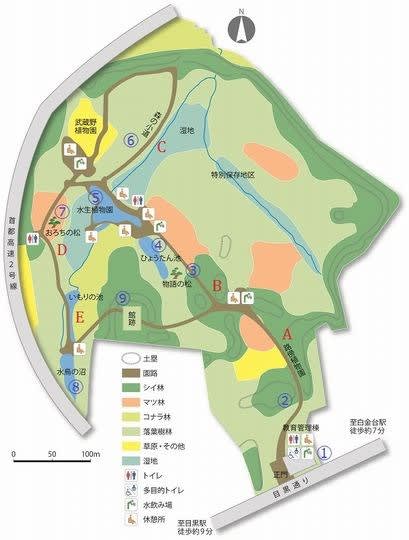

一昨日行った時にスマホで撮った写真を中心に全体像を。今回は一眼レフは100-400mmのレンズをつけて行きましたが、

セツブンソウのような小さな花はやはり、マクロレンズがいいですね。遠くに咲いていたユキワリイチゲを撮るのには

ちょうどよかったです。どこか行くときに1本だけというのは何を選ぶかは難しいですね。花を撮りに行って、鳥がいたり

すると望遠がなく残念に思うこともありました。遠景はスマホに頼るしかないです。(笑)

水鳥の沼

武蔵野植物園

水生植物園

ひょうたん池

私の大好きな場所です。HPから部分的に抜粋した紹介記事です。

自然教育園を含む白金台地は、洪積世(20~50万年前)海食によって作られた。

園内から縄文中期(紀元前約2500年)の土器や貝塚が発見されている。

平安時代には目黒川、渋谷川の低湿地では水田が開墾され、台地の広々とした原野には染料として欠かせなかった

ムラサキの栽培も広範囲に行われていたと考えられている。

室町時代に入ると、この地方にいた豪族がこの地に館を構え、今に残る土塁は当時の遺跡の一部。この館の主が誰かは不明。

白金の地名は永禄2年(1559)の記録に初めてあらわれ、太田道灌のひ孫の新六郎がこの地を治めていた。また、いわゆる

「白金長者」であったという言い伝えもある。

江戸時代になると、増上寺の管理下に入るが、寛文4年(1664)には、徳川光圀の兄にあたる高松藩主松平讃岐守頼重の

下屋敷となり、園内にある物語の松やおろちの松などの老木は、当時の庭園の名残であろうと思われる。

明治時代には火薬庫となり、海軍省・陸軍省の管理となり、大正6年(1917)宮内省帝室林野局の所管となり、白金御料地

と呼ばれた。

その後、昭和24年文部省の所管となり、「天然記念物及び史跡」に指定され、国立自然教育園として広く一般に公開され、

昭和37年国立科学博物館附属自然教育園として現在に至る。

軍の管轄から宮内庁の所管になるというのが面白いですね。新宿あたりにある大名の下屋敷はきれいな庭園の名残が

あるのもありますが、箱根山あたりは昔の面影が全く残っていないというので、きっとこちらも日本庭園らしきものが

作られていたのでしょうね。あの2本の松は名残という感じがする存在感のある松です。残念なことに昨年の台風で

倒れてしまいましたが。

そういえば、隣の庭園美術館も旧朝香宮邸でした。宮内庁に移管されてから皇室の住居となったのですね。

こちらの日本庭園もなかなか素敵です。庭園い美術館の庭もすっかりリニューアルされています。

自然教育園の方は暗そうな感じがして、若い頃は入ったことはありませんでした。白金に住んでいる友人は本を持って

自然教育園に行くと話していましたが、なんとなく行く気がしなくて、いつも隣の庭園美術館の庭を楽しんでいました。

主人も好きな美術館で、一緒に行ったり、主人の友達も一緒に庭園でのんびり過ごしました。

写真を撮るようになってから、何がきっかけだったか、覚えていませんが、一度行ったら大好きな場所になりました。

小さな野の花がたくさんあって、とても自然な感じにしてあるのが好きでした。大名屋敷の面影が全くない、自然の中が

心地よい園です。

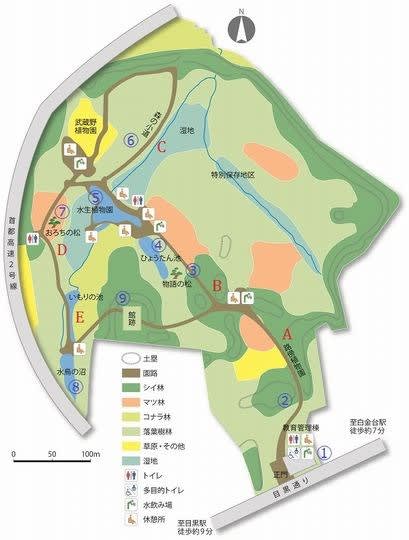

一昨日行った時にスマホで撮った写真を中心に全体像を。今回は一眼レフは100-400mmのレンズをつけて行きましたが、

セツブンソウのような小さな花はやはり、マクロレンズがいいですね。遠くに咲いていたユキワリイチゲを撮るのには

ちょうどよかったです。どこか行くときに1本だけというのは何を選ぶかは難しいですね。花を撮りに行って、鳥がいたり

すると望遠がなく残念に思うこともありました。遠景はスマホに頼るしかないです。(笑)

水鳥の沼

武蔵野植物園

水生植物園

ひょうたん池