ウラディーミル・フェドセーエフ指揮

チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ

11月14日(火)

会場

東京文化会館 大ホール

アーティスト

指揮:ウラディーミル・フェドセーエフ

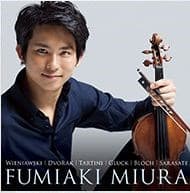

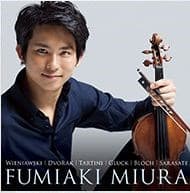

ヴァイオリン:三浦文彰

84歳の指揮者は26年ぶりの来日とか。

すごい若手の演奏家が出てきました。キレがあってすごかったけど、まだテクニックの方に

目が行ってしまいます。

プログラム

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調Op.47

アンコール

スヴェリードフ: 「吹雪」より ワルツ・エコー

チャイコフスキー:「白鳥の湖」より スペインの踊り

この音の流れが喜びも悲しみも全部包み込んでくれるような気がする。

ダッタン人の踊りでは遠く異国に連れて行ってくれる感覚。

空間を超える音の世界。

弱音からの始まり方がすごくいい。チャイコフスキのヴァイオリンコンチェルトって

とても難しそうな曲だったのね。そういうことを感じさせてはいけないかと思うけれど

技術レベルの高そうな曲。若手のヴァイオリニストが出てきたのね。ストラディヴァリウスの音が

地味すぎないと同行の方が言っていました。

アンコールの白鳥の湖からの曲では年取ったパーカッショングループの人が楽しそうにひいていました。

席が2階のLで舞台にとても近く、より演奏者と近い感じがして、現実味が帯びてしまっていいのか悪いのか・・

最近の都民劇場のプログラムは偶然なのかロシア人の指揮者とかピアニストが続いています。

あのスコット・ウォーカーを思い起こさせるショスタコーヴィッチの曲の後では軽い曲で戻しておかないと

とても帰れないと思っていたので、絶妙の軽いワルツと楽しいスペイン風の曲はバランスが取れていました。

最近またScottの曲を聴いていて。”It's over ”

立て続けに出したScott ソロアルバムの最後のアルバムのラストソング。

この後おそらく不本意な時代が続いたと思う。

10月仕事がオフだったのでお昼のドラマトットちゃんを知ることができ、仕事が再開しても

ビデオで撮ってみています。父黒柳守綱がシベリアに抑留された時なかなか帰れなかったのは

当時のソ連が音楽家としての守綱が欲しかったため長引いたということだった。第2次世界大戦の後

ドイツの科学者を米ソで取り合ったという話があったけど・・音楽家まで。

ソ連、ロシアという国の何か底知れぬもの感じる。

チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ

11月14日(火)

会場

東京文化会館 大ホール

アーティスト

指揮:ウラディーミル・フェドセーエフ

ヴァイオリン:三浦文彰

84歳の指揮者は26年ぶりの来日とか。

すごい若手の演奏家が出てきました。キレがあってすごかったけど、まだテクニックの方に

目が行ってしまいます。

プログラム

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調Op.47

アンコール

スヴェリードフ: 「吹雪」より ワルツ・エコー

チャイコフスキー:「白鳥の湖」より スペインの踊り

この音の流れが喜びも悲しみも全部包み込んでくれるような気がする。

ダッタン人の踊りでは遠く異国に連れて行ってくれる感覚。

空間を超える音の世界。

弱音からの始まり方がすごくいい。チャイコフスキのヴァイオリンコンチェルトって

とても難しそうな曲だったのね。そういうことを感じさせてはいけないかと思うけれど

技術レベルの高そうな曲。若手のヴァイオリニストが出てきたのね。ストラディヴァリウスの音が

地味すぎないと同行の方が言っていました。

アンコールの白鳥の湖からの曲では年取ったパーカッショングループの人が楽しそうにひいていました。

席が2階のLで舞台にとても近く、より演奏者と近い感じがして、現実味が帯びてしまっていいのか悪いのか・・

最近の都民劇場のプログラムは偶然なのかロシア人の指揮者とかピアニストが続いています。

あのスコット・ウォーカーを思い起こさせるショスタコーヴィッチの曲の後では軽い曲で戻しておかないと

とても帰れないと思っていたので、絶妙の軽いワルツと楽しいスペイン風の曲はバランスが取れていました。

最近またScottの曲を聴いていて。”It's over ”

立て続けに出したScott ソロアルバムの最後のアルバムのラストソング。

この後おそらく不本意な時代が続いたと思う。

10月仕事がオフだったのでお昼のドラマトットちゃんを知ることができ、仕事が再開しても

ビデオで撮ってみています。父黒柳守綱がシベリアに抑留された時なかなか帰れなかったのは

当時のソ連が音楽家としての守綱が欲しかったため長引いたということだった。第2次世界大戦の後

ドイツの科学者を米ソで取り合ったという話があったけど・・音楽家まで。

ソ連、ロシアという国の何か底知れぬもの感じる。