昨日、鎮守の神社の秋の祭典を挙行しました。

新型コロナウイルス禍の中にあり、春の祭典は中止されました。秋の祭典の中止も検討されましたが、注意しつつ挙行すべしが総意でした。

集落だけの小さな講中ながら、本社から御分霊を受け120年の歴史があります。不肖私が代表を仰せつかっています。

例年なら、年に一度当番者が本社に代参して祈祷を受け御神符(お札)をいただくのですが、今年は郵便祈祷という制度を利用し、取り寄せました。講中のお札と講員に配るお札があります。

新型コロナウイルス禍の中にあり、春の祭典は中止されました。秋の祭典の中止も検討されましたが、注意しつつ挙行すべしが総意でした。

集落だけの小さな講中ながら、本社から御分霊を受け120年の歴史があります。不肖私が代表を仰せつかっています。

例年なら、年に一度当番者が本社に代参して祈祷を受け御神符(お札)をいただくのですが、今年は郵便祈祷という制度を利用し、取り寄せました。講中のお札と講員に配るお札があります。

まず、早朝に世話人と当番者が集まり、境内の掃除。

本来は旗揚げをするのですが、密な作業になるので自粛し、しめ縄だけになりました。

拝殿の準備をします。

ご祈祷は9時からです。

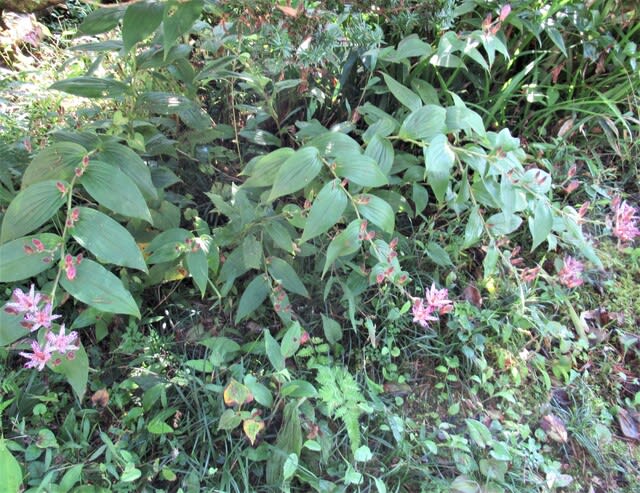

お供え物を飾ります。

米、水、塩と御神酒、海の幸、山の幸をお供えします。今年は自家製の野菜はキャベツにしました。甘柿もあります。

全員マスク着用で、対面にならないよう一定の間隔を保つようにしました。

宮司にご祈祷いただきます。

宮司にご祈祷いただきます。

代表してサカキを奉納。全員で二礼二拍手一礼で礼拝。

御神酒をいただきます。

いつもなら、この後は移動し直会となるところですが、残念ながら自粛。御神符(お札)をお配りして散会となりました。物足りなさを感じる方もいたと思いますが、やむを得ないことです。