JR紀勢本線の阿漕駅(あこぎえき)で開業は1893年(明治26年)です。

この駅から直線距離で約2Km弱の場所に伊勢湾の阿漕浦と呼ばれている場所があり、その海域はかって伊勢神宮への供え物を穫る漁場で禁漁区域だったそうです。しかしその阿漕浦の海域で密漁を繰り返して捕らえられた漁師がいた事から「あこぎ」が現在のように「強欲・ずうずうしい」といった悪いイメージの言葉に転じていったとされてます。そしてこの駅名は阿漕浦が名前の由来になっているようです。

ちなみに現在の阿漕浦では、潮干狩りや海水浴が楽しめます。

【7月20日 追記】

昨日アップした内容に関して一部確認不足が有りましたので、補足説明を追記させて頂きます。

三重県津市の阿漕浦に「阿漕平治伝説」が伝わっています。

浜辺の村に平治という親思いの漁師が母親と暮らしていました。その母親が病に倒れて衰弱する母親を前にして途方に暮れていた時、「病気には阿漕浦で捕れるヤガラという魚がよい」と聞きました。しかし阿漕浦は禁漁海域になっていた為、平治は悩みましたが決心を固め闇夜に紛れて舟をこぎ出して漁を実行しました。

そして漁を終えて家に戻り「ヤガラ」を料理して母親に食べさせる事を何度か繰り返したおかげで、母親の体調は回復した様です。

しかし漁の途中で「平治」と書かれたすげ笠を落としてしまいそれを拾った役人が翌朝に平治の家へ来て平治を捕らえて、罰を受けて殺されてしまいます。平治の死後、母親の体調が悪化して後を追ように亡くなったとの事です。

平治の霊を慰めるために「阿漕塚」が作られ、毎年平治の命日である8月16日には、彼の霊を供養するお祭りが行なわれているようです。

「あこぎ」の言葉のウラには、こんな親孝行の話が有ったんですね。

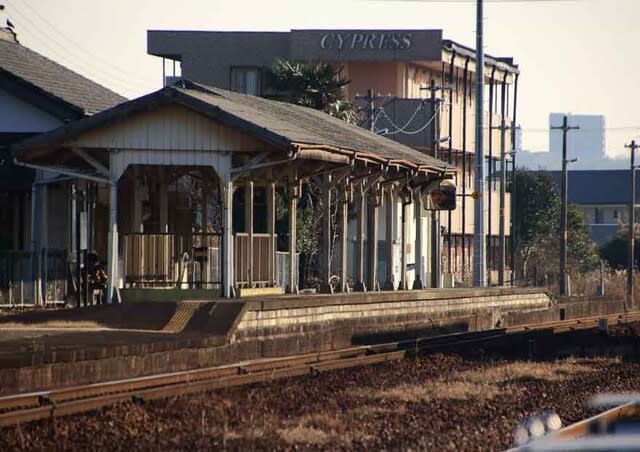

この阿漕駅は駅舎側の単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を持ち、両方のホームは跨線橋で結ばれています。かっては近くに紡績工場があって規模の大きな木造駅舎がありました。

最盛期の面影を伝える木造駅舎で堂々とした造りになってました。(撮影:2012年6月18日)

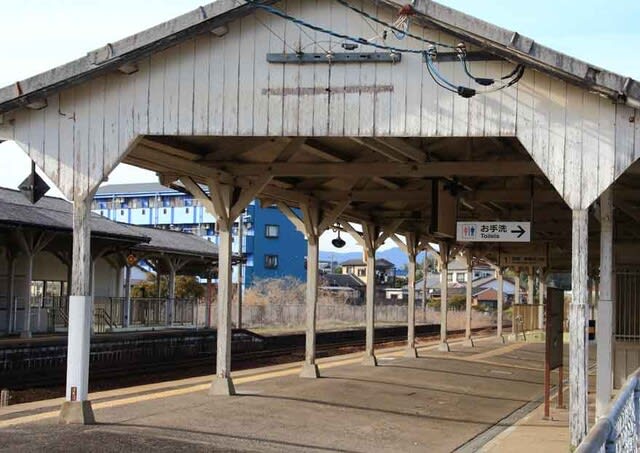

島式ホームへ渡りました。

有効長の長いホームが印象的でした。

上記5枚の写真の駅舎は2014年に解体されて現在は以下の様な状況になってました。(撮影:2015年9月14日)