見出し写真は先日義母からもらったオーガニック農場の卵。1週間以上冷蔵庫の中だったけど、黄身に元気がみなぎっている。

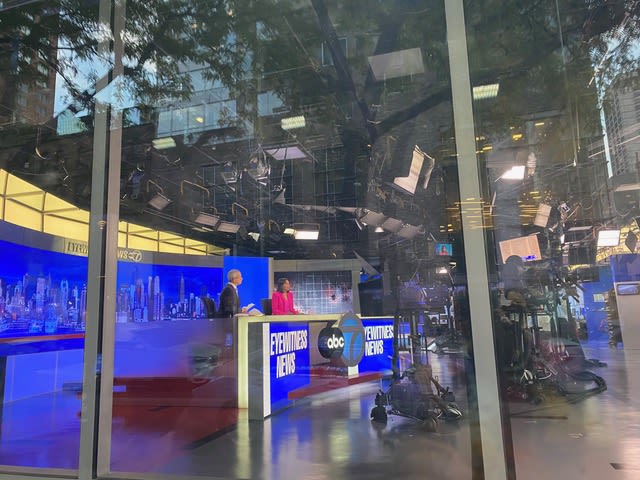

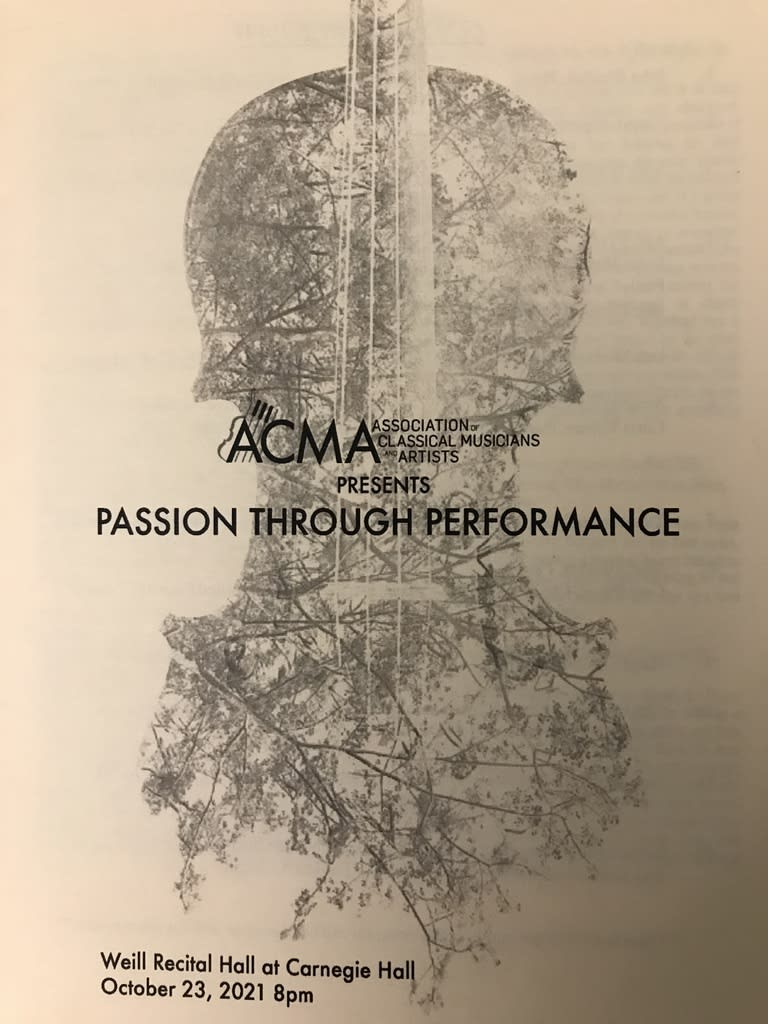

2019年の11月16日のコンサートを最後に、実に約2年ぶりに、ACMAの生コンサートが開催され、無事に終わった。

ホールに入るには、マスク着用はもちろん、ワクチン接種終了証明書と写真付きの身分証明(例えば運転免許証とか)を見せなければならないし、階段ホールや休憩所で屯していると、係の人がやって来て、分散してくださいと言われたりする。

ホールの外にさえ出れば何をしててもいいよ、という感じ。

あの地獄を経験し、あそこから生き残るためにどれほど大変な思いをしてきたかを想像すると、そういうことも致し方がないと思う。

ホールの壁や天井が、プログラムをめくる音、あちこちで「やあ久しぶり」「とうとうだね」とマスク越しに再会を喜び合う人々の声を、優しく包み込んでいる。

演奏曲は12曲、けれども休憩時間が無い。

人々が一堂に集まることを避けたいのだろう。

これもコロナウイルス対策の一つだと、プログラムに記されていた。

でも、そんなことなど全く気にならないほどに出演者たちの演奏は素晴らしく、バラエティに富んでいた。

ただ、マスク着用のまま演奏しているピアノ奏者を見ていると、こちらの方が息苦しくなってしまった。

いつまでこんなことを続けなければならないのだろう…。

レストランの室内で食べてもよくなったけど、店を出入りする時だけはマスク着用で、食べ始めたらなんでも有りとか、演奏会で歌や吹奏楽器の演奏者はマスク無し(そうでないと演奏できない)で、口を使わない演奏者はマスク有りとか、同じ場所でそんな制限して意味あるの?って思うことがいっぱいある。

そういう決まりを作っている人たちも、どうしたらいいのか、何が最善なのか、よくわかっていないのかもしれない。

マスク着用は感染予防の基本中の基本だし、うちに来る生徒たちにもこちらで用意した4層マスクに付け直してもらったりしているけど、ちぐはぐな規制は徐々に改良していくべきだと思う。

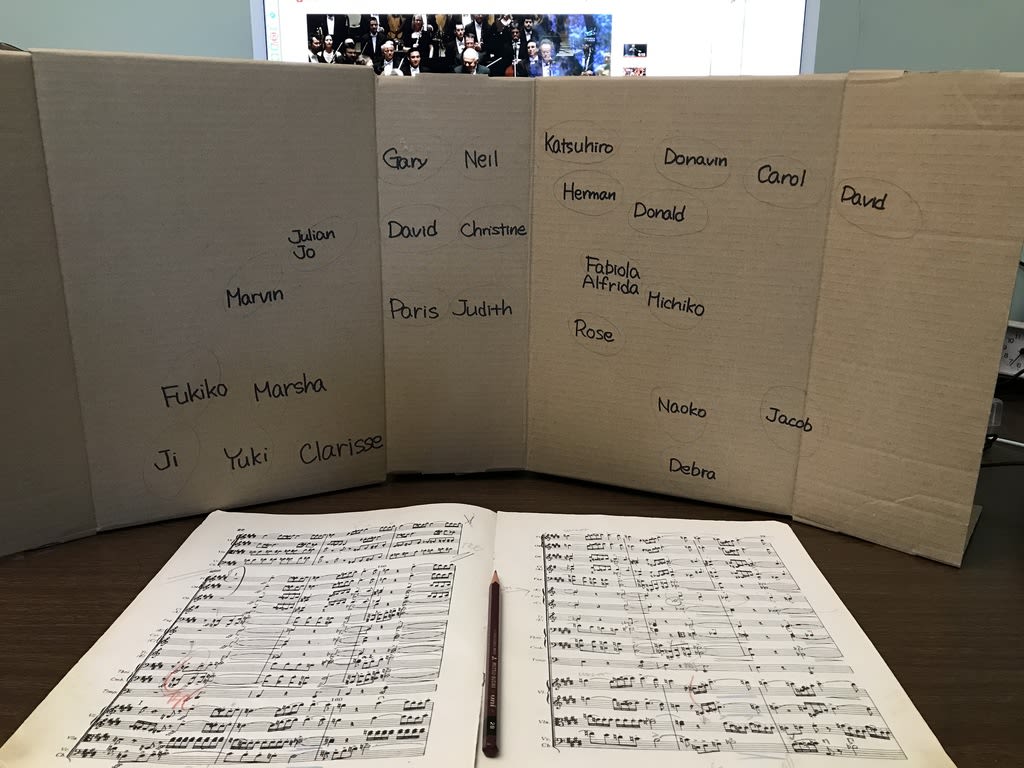

演奏会の翌日は、ACMAオーケストラの初顔合わせと初練習が行われた。

主席指揮者として今年からオーケストラを統括してくれるのはクリストファー・ノース氏。

プロの指揮者であり、ベース奏者であり、ハリウッドやブロードウェイの作曲を手掛けている。

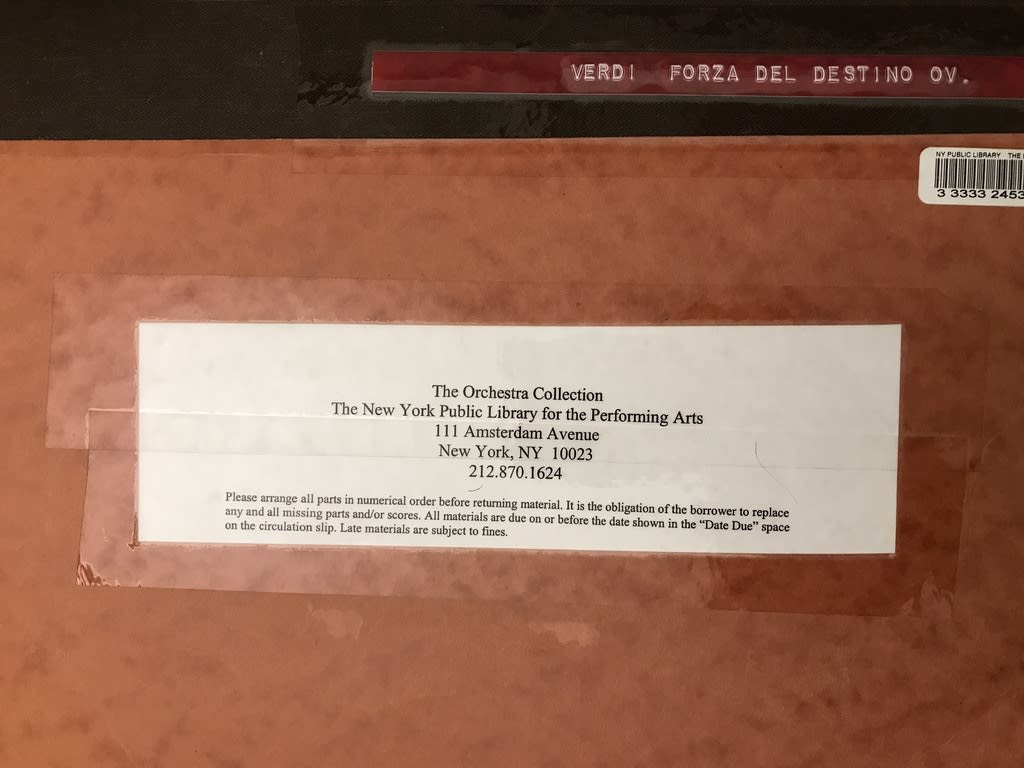

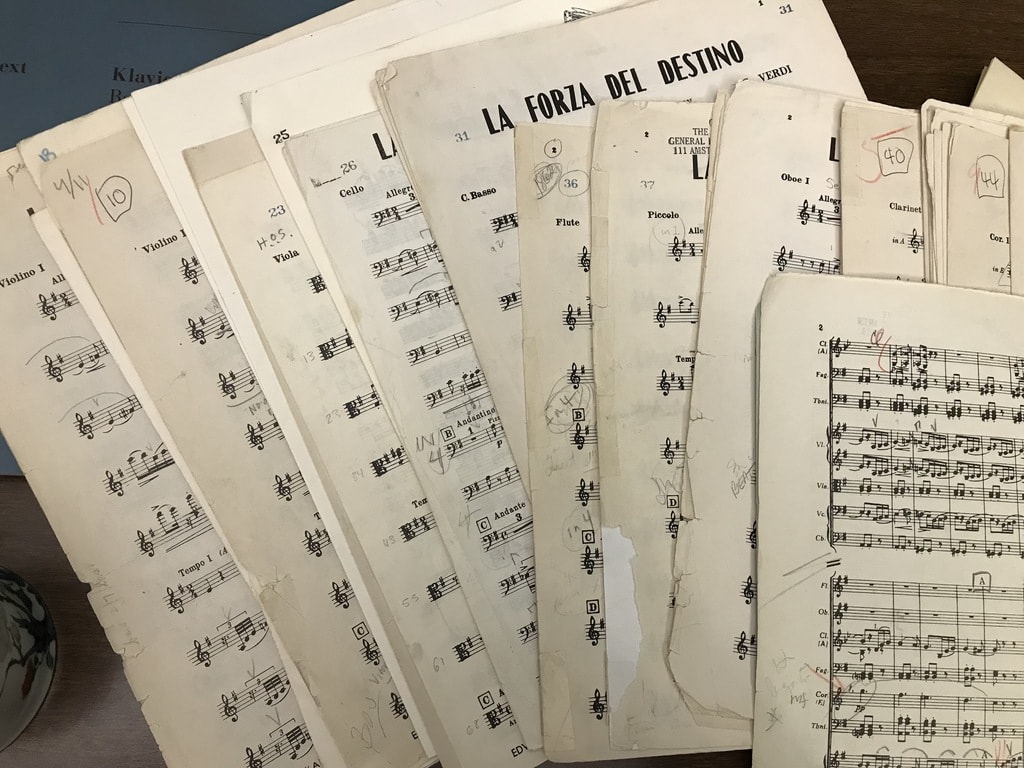

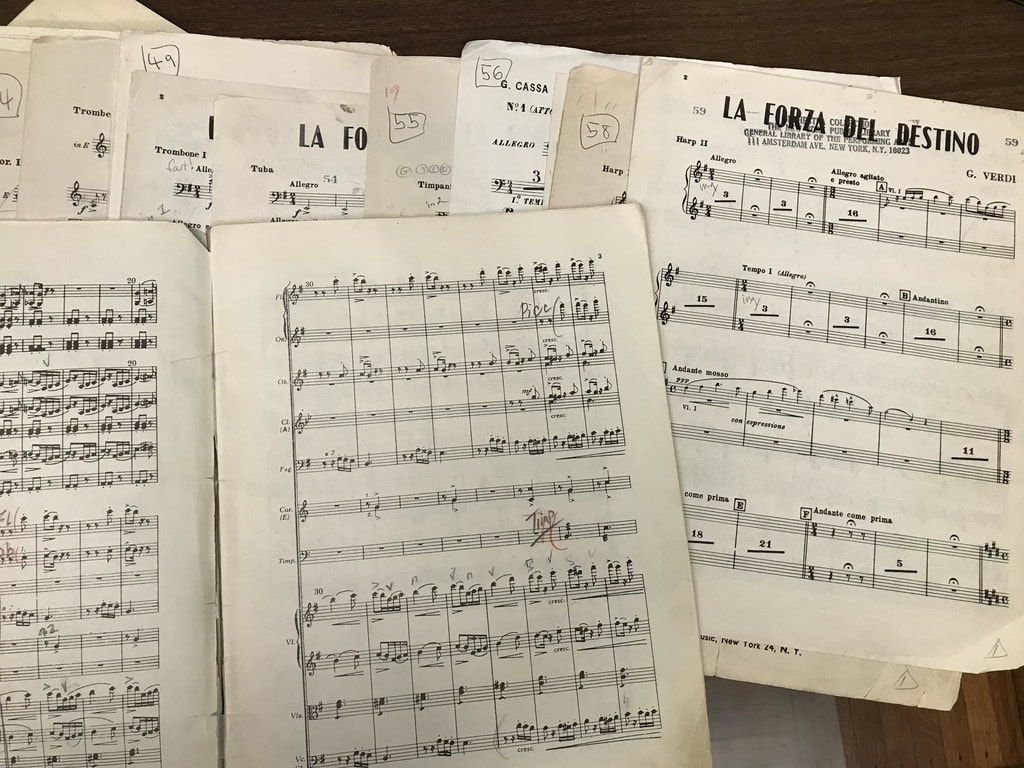

わたしが振る曲「運命の力」の総譜とパート譜を、ニューヨーク公立図書館で借りてきてくれた。

古さが半端じゃない。

しかも書き込みが自由に行われていて驚いた。

もしかして、わたしもこれを使いながら書き込んでもいいのかな?

パート譜に目を通していると、各奏者の焦りや戸惑いや興奮がじわじわと伝わってくる。

たまに「何回読み間違ってるんだよバカ!」みたいな書き込みがあって、自分も同じようなことを書いたなあと苦笑する。

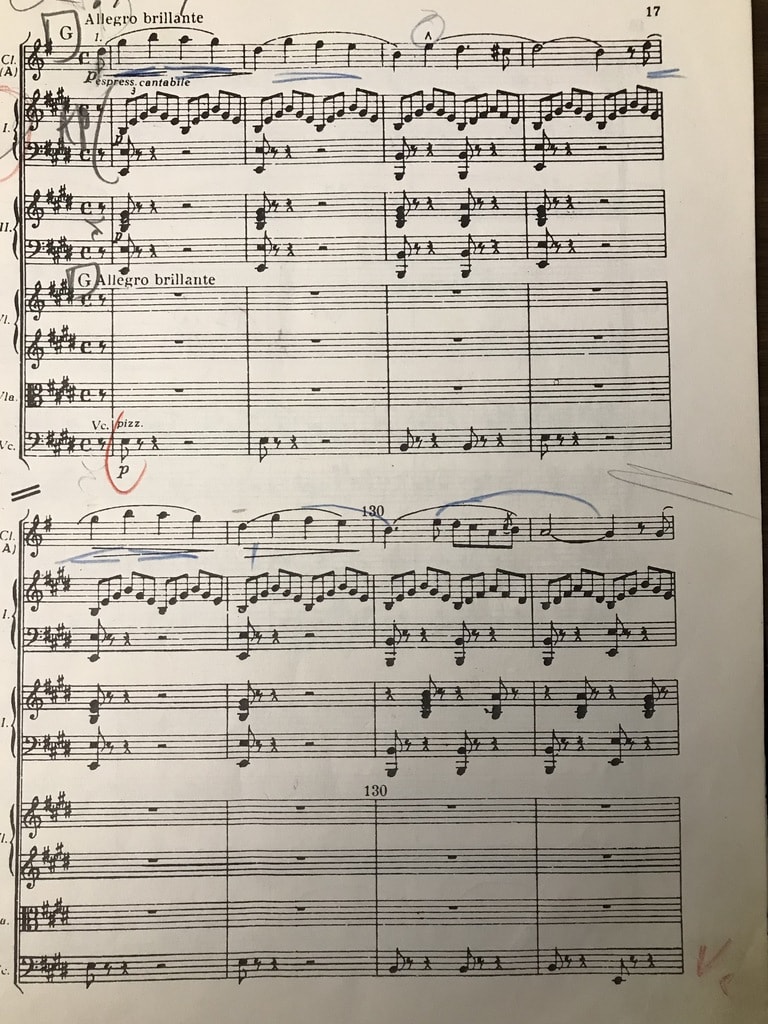

この曲にはクラリネットのソロがあるんだけど、ハープ2台とコントラバスだけが伴奏をしている静かで温かな雰囲気がする部分だ。

わたしが演奏した時は公立の進学高校のブラスバンドだったので、当然ハープなんて楽器は無くて、だから代わりにクラリネットのパート2と3の人たちが必死でカバーしてくれていた。

わたしが気分良くソロ(といっても音作りにすごく苦労したし数えきれないほど練習した)を吹いている間、こんな大変な思いしてくれてたんだと、46年も経ってからしみじみと感謝している自分に苦笑する。

今回もハープの演奏者がいない。

初めはピアノ奏者にハープ音にセットしたキーボードを弾いてもらおうか、などと考えていたが、図書館からの総譜を見ると、その部分を丸々カットするのも有りだと知った。

それは一番楽な方法だし、音楽的な流れも悪く無いので、ソロを演奏するゲリーに事情を話して諦めてもらおうということになった。

でも…でも…同じクラリネット吹きとして、その部分をカットするなんてものすごく言いづらい。

どうしたものかと練習会場でウロウロしていると、ゲリー本人が近づいてきて、ニコニコしながら開口一番こう言った。

「やあ眞海、「運命の力」のあのソロを演奏するの、めっちゃ楽しみにしてるんだ僕は」。

「ハハハ、そ、そうだよね、クラリネット吹きだったら絶対に演奏したいよね、うん…」。

あ〜だめだ!絶対にカットするなんて言えない!

こうなったらもう仕方がない。

今回の演奏会を行う舞台は、あの狭っ苦しいカーネギーの(それでも600席の中サイズだったが)ではなくて、広々としたシンフォニー・スペースのホールだ。

あそこならピアノを第一バイオリンの後ろに置けるだろうし、シフトペダルを踏みながらハープ奏者になり切って演奏してもらえたらなんとかなるかもしれない。

誰に頼もうか、誰なら引き受けてくれそうか、12月4日までの土曜日の午後を毎週つぶしてもいいって思ってくれる人がいるだろうか?

また新たな人探しが始まる…。

肝心の指揮の方は、再びレッスンを受け始めているのだけど、なぜかすごく上達したねと言ってもらってびっくりした。

練習はもっぱらユーチューブのカラオケ(これぞまことのカラオケ😅)で、数あるビデオの中から一番しっくりくるものを選んで、空き時間を見つけては指揮棒を振っている。

でも、実際にオーケストラを前に立つと、指示を出す相手が広範囲に分散していて、出したつもりがとんでもない方向を見てることが時々あって苦笑いすることがある。

わたしはチビなので、腕の位置を他の人よりも高めに保たないと演奏者の目に届かない。

今回からプロの指揮者と一緒に指揮をすることになって、実はちょっとビビっていた。

音大で指揮を学んだこともないし、どこかの楽団で指揮をずっとやっていたわけでもない還暦を過ぎたピアノ教師が、そりゃまあずっとずっと夢見ていたことだとはいえ、なぜか自分にはできるはずと信じていただけなのだ。

実際にやらせてほしいと手を挙げてみたら、拍子抜けするぐらいにあっさりと、じゃあやってみたらとオーケーが出て、めちゃくちゃ焦りながらレッスンを受け、練習と本番を終えたら実に爽快だった。

また振らせてもらえることになって、じゃあどんな曲をやりたいかと聞かれ、嬉々として曲名を書いて送ったら、そのほとんどが今回のプログラムになった。

けれども主席指揮者はプロだ。

なので今回もわたしは一曲だけしか振らせてもらえない。

でもそれでもすごくありがたいし嬉しい。

しかもその曲が、提案した曲の中でも一番振りたいと思っていた「運命の力 序曲」なのだから不足はない。

クリストファーが電話ミーティングで言っていた言葉が心に刺さっている。

「僕は何よりもまず、また来たいなって思ってもらえるような練習にしたい」

前回のわたしは、弱みを見せたくなかったし、できることを証明したいばっかりに、やたらと厳しくやっていたような気がする。

もちろん音楽として質の良い、聞き応えのある演奏を求めていたからなのだけど、オーケストラメンバーがまた次の練習が楽しみだと思ってもらえるように、という意識は無かった。

これはピアノのレッスンにも言えるんじゃないか?

わたしは自分の生徒たちに対して、また来たいなって思えるようなレッスンをしているだろうか?

いやあ、人生学びの連続だ。

有言実行で突っ走っている64歳。

こんなわたしを受け入れてくれる、学歴不要のアメリカならではの寛容さに感謝する。