放射線を浴びたX年後 Ⅲ

サイレント・フォールアウト 乳歯が語る大陸汚染

ネバダ州の核実験から広がった“見えない放射性下降物”

アメリカ大陸の放射能汚染の実態に迫る渾身のドキュメンタリー

1951年、アメリカ大陸ネバダ核実験場で大気圏内核実験が始まった。

計100回に及ぶ実験は、アメリカ大陸を放射能汚染。

それを実証しようとしたのは女性たちだった。

「子どもの命を守りたい」。

彼女たちの思いと行動が国を動かした歴史的事実とともに、放射能汚染に向き合う30人の証言と当時の文書から、いまなお潜む、“サイレント・フォールアウト、見えない放射性降下物”の実態をあぶり出す。

元ローカルテレビ局ディレクターで、ドキュメンタリー映画監督の伊東英朗によるシリーズ映画「放射線を浴びたX年後」第3弾。

過去2作品では、アメリカによる太平洋核実験で被曝した、マグロ漁師たちの被害を取り上げてきた。

今回は、1950年代から60年代にかけて、アメリカ・ネバダ州で実施された核実験による、アメリカ大陸の放射能汚染を追った。

本作は、子どもを被曝から守るために女性たちが始めた「乳歯検査」を中心に取材。

4000ページを超える文書と、2022年夏に米国内の被爆者、研究者30人に行ったインタビューをもとに、今も続く放射能汚染の現実を伝える。

以下は、この映画について書いた、昨年の11月の記事です。興味がある方は覗いてみてください。

この映画をぜひ観てほしい!『Silent Fallout・サイレント・フォールアウト~乳歯が語る大気汚染~』by 伊東英朗監督 - ウィンザー通信

明るくて温かくてひまわりのような友人ゆかさんが紹介してくれたこの映画のトレーラーを観て、久しぶりに、深くて冷たい枯れ井戸の底で、膝を抱えているような気持ちになり...

goo blog

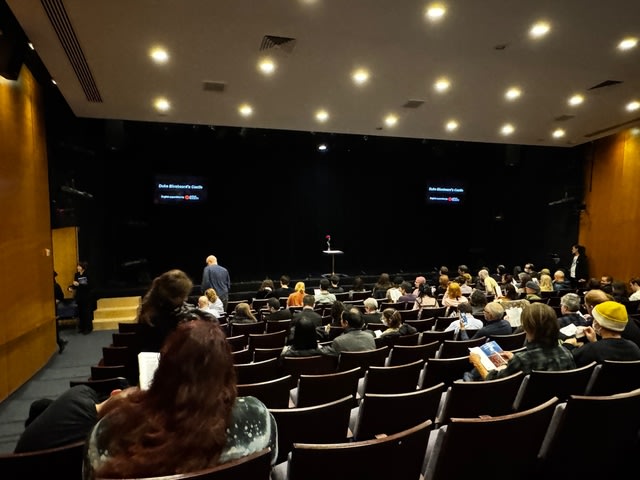

そして先週の土曜日に、マンハッタンで行われた上映会に行って来ました。

軍事拡張のためと言って、空いてる場所ならどこでもできるとばかりに、周りに暮らす人々の健康や命のことなど無視して、核実験を繰り返す人たち。

核爆発を見せ物のように宣伝し、そこに集って見物する人たち。

狂っているとしか言いようが無いけれど、そうやって人類は破滅と皮一枚隔てたところで、仮想世界の平和につかまりながら生きてきた、そして今も生きているような気がします。

前に書いた記事から引用させていただきます。

映画監督でありTVディレクターである伊東が、2004年から追い続けているテーマがある。

それは、原爆、原発、核、水爆実験などと切っても切り離せない放射線だ。

1942年から始まったマンハッタン計画は45年の原爆投下に繋がり、続く核実験、54年のビキニ環礁水爆実験で被曝した第五福竜丸は氷山の一角で、62年にかけて米国や英国が太平洋で行った水爆実験の数々で被曝したであろう日本人たちは数知れない。

このテーマを追い続けているのには理由がある。

ビキニ事件における放射線の被害を調査し、報道を続けている人が他にいないからだ。

「僕が止めてしまうと、この調査はストップしてしまいます。放射能がいかに私たちの生活にとって脅威であるかということにみんなが気がついて、事実を突き止めようと動き出してくれる人が出てくるまで、僕がやるしかないと思っているのです」

伊東は元々、奏者になることを夢見てトランペットを演奏していた。

養護学校で音楽を教えたかったが、それが実らず、就いた仕事は幼稚園の先生。

映像について勉強をしたこともない伊東は、映画監督になるとは夢にも思っていなかった。

「もともと、僕は子供たちに教えることが好きで、幼稚園の先生を16年やっていました。いわゆる公務員です。40歳の時、教育委員会への異動が決まり、現場で教えることにこだわっていたので、退職届けを出しました」

自称「変な人」を名乗るように、幼稚園教師から映画監督になった人間は世の中に数えるほどしかいないだろう。

その伊東監督が、今回の上映会でお話しされた内容(質疑応答も含む)を文字起こししました。

いきなり冒頭から前略ー(なぜかというと、録画のボタンを押すのを忘れて、隣の人に教えてもらって慌てて録画を始めたので😅)

まず日本の話をする前にアメリカの話をします。

これは線量計です。いつも持ってます。

こうやって測ります。

2年前アメリカ全土を取材しました。

その多くのポイントで、安全基準値を上回っています。

今現在がその状態です。

皆さんは、そのアメリカに暮らしています。

じゃあ日本はどうなのか。

日本はとてつもない状態です。

それはなぜかというと、アメリカの水爆実験のフォールアウト、ロシアの水爆実験の影響、それはでも、1963年にケネディ大統領が中止宣言をして、ロシアとアメリカとイギリスが中止しました。

だから63年でその影響は終わっています。

ところが翌年、中国が核実験を始めます。

1980年代まで、中国は大気圏内核実験を行いました。

日本は、ひどく、長く、放射能汚染をし続けています。

その上に、1980年代にチェルノブイリの事故が起こって、相当強く放射能汚染をしました。

そして、今お話しされた、2011年、福島第一原発事故は、想像を絶する放射能汚染を日本に撒き散らしました。

科学的に言うと、東京の東側は人が住めません。

ところが日本政府は「安全です」と言います。

だから何も問題はありません。

今日、皆さんにお話をしている僕は日本人です。

なんで日本人に俺たちは言われなきゃいけないんだと、そう思う人もいるかもしれません。

でもちょっと待ってください。

僕は人類の中の一人です。

だから言う権利があります。

皆さんに事実を伝えたいと思っています。

また二つ、お話をしたいことがあります。

5分間辛抱してください。

アメリカの奇跡に気がつきましたか?

アメリカのネバダでは地下核実験が828回行われています。地下です。

もし、1950年代、60年代、自分たちの子どもの安全を確保したいお母さんたちが、女性たちが、もし動かなかったら、もしケネディ大統領が大気圏内核実験を中止することを決断しなかったら、もし828回の地下核実験が地上で行われていたら、アメリカ大陸は人の住めない大陸になっていました。

これはアメリカの歴史上最も重大な事実の一つです。

だけど、アメリカの多くの人たちはこの事実を知りません。

今日皆さん、映画を観て事実を知りました。

何をするか、分かってますよね。

知らせてください、皆さんに。

悲しい話ばかりじゃないんです。

アメリカには希望があります。

奇跡が起こる国なんです。

来年、原爆がアメリカで生まれて80年になります。

(この会場には)女性がたくさんいます。

奇跡を起こしましょう。

そしてもう一つだけ、大切なことは、自分たちが被爆者であるという自覚を持つということです。

これが全てのスタートです。

遠い話ではありません。

放射能の問題は遠い話ではないんです。

皆さんの国は核兵器を持っています。

世界で最も強い国と言われています。

ちょっと皆さん、聞きたいんです。

核兵器は、国を守るためのもの、ですよね?

でも、核兵器を持つために、皆さん自身、皆さんの子ども、お父さんお母さん、兄妹、友だち、親戚、皆さんの健康と命を差し出しています。

じゃあ一体、核兵器は誰を守っているんですか?

アメリカ国民ですか?

アメリカという国?

国と国民は違うんですか?

そして最も大切なことは、その事実を知らされていません。

いいんでしょうか?

僕は、そのことに怒りを感じます。

もし怒りを感じたら、ぜひ議論をしてほしいんです。

殴り合うんじゃないんです。

議論をしてください。

日本人としておこがましいですが、人類の一人として皆さんにこのことを提案したいんです。

だから、この映画を作って(感極まって言葉に詰まる伊東監督…彼のこれまでの奮闘を思うと、こちらまで胸が熱くなる)アメリカで上映をしています。

映画を作る過程で驚いたこと。

それは女性の名前を、そこにどう記録するかということです。

その当時、女性の名前は、夫の名前がフルネームで書かれます。

その後ろに、その妻、と書かれます。

あの当時、女性は夫たちの持ち物だったと、そういう人権だったということです。

その女性たちが、力を合わせて、行動を起こして、ケネディ大統領を動かしました。

今だったらもっともっと、行動を起こして成功できる可能性が高い時代です。

僕はアメリカに来て、アメリカで、先ほど言いましたが、議論をしてほしいんです。

これは友だちでもいい、家族でもいい、職場の人でもいい、その声を大きくしていくことが今必要です。

そして僕が最終的に目指しているのは、アメリカ議会でこのことを議論することです。

そして皆さんの中に、バイデンの友だちの人はいませんか?

ようバイデン、聞いてくれ。

(会場から、「でも、トランプの可能性もありますよ」と言われ)、トランプも(と苦笑)。

なんでもいいです、とにかく皆さんで声を上げて議論をして、この世論を大きくしてください。

僕はこれ、アメリカの人たちにお願いしたいことです。

今ここに、成功例は残念ながらありません。

僕が測って驚いたのはセントルイスです。

普通に歩いている時はそんなに高くないです。

でも、雨が落ちて、雨樋を通って、雨樋の下に水が落ちます。

そこで測ると基準値を超えています。

なぜかというと、放射性物質が風で運ばれて、雨で落ちて、落ちたものがその場所に溜まり続けるからです。

それを飲んでいるわけです。

それは、ミツバチがセシウム137を一生懸命集めて、濃縮してしまうのと同じ原理です。

アメリカでも日本でも同じですけども、オーガニックの野菜を気をつけて食べておられる方がいらっしゃると思いますが、オーガニック野菜には農薬は入っていません。

でも、放射能はもれなく入っています。

今の世代の子どもたちの乳歯テストが行われているかどうかは知りません。

でも調べることはすごく大切だと思いますが、核を推進する人たちにとってみると、それはやって欲しくないことです。

調査をしないということは『無い』ということとイコールなんです。

だから調査はしません。

視聴者からの質問

ネットで観られる、例えばNetflixとか、アメリカの多くの人たちに観てもらえる方法があれば、せひ教えてください。

伊東監督

今、YouTubeにもし流したとしても、誰も観てくれません。

視聴者

YouTubeからでも始めたら、それはいいきっかけになると思う。

伊東監督

ありがとうございます、やってみます。

視聴者

乳歯検査については、ジョー・メンガーノ氏に尋ねてみたらどうか。

www.radiation.org

社会に蔓延る問題に抗議し、それが相手に伝えられ、問題の解決に取り組ませる、あるいは止めさせる有効な方法というのは難しいと思います。

なぜかというと、日本だと私たちの政府がどう考えるか。

アメリカだと、皆さんの政府がどう考えるか。

そこに全て、あります。

日本政府は、汚染水を、安全だと言っています。

安全だから海洋に流す。

それを止めることはすごく難しいです。

日本でもたくさんの人たちが、福島の問題で頑張っています。

東京電力や日本政府を訴える裁判がたくさん行われています。

でも、ほぼ、全て負けています。

だから何をしないといけないのか。

だから僕はここにいます。

すごく遠回りなように見えるんですけども、アメリカの人たちが変わることで、その日本の問題も、世界の放射能も問題も、変わっていくと僕は考えています。

僕は、映画を、今回の映画は3作目です。

2作の映画は、日本国内で、300カ所で上映されています。

上映会場に行って、呼びかけています。「行動を起こしてください」

残念ですけど、一件も行動が起こりませんでした。

僕は絶望感を持っていました。

でも、そんな中、アメリカのルイーズ・ライスさんたちが起こした奇跡を知りました。

アメリカには希望がある、そして奇跡が起こると、僕は確信しました。

原子爆弾が生まれたこのアメリカで声が上がれば、世界の核の問題が大きく変わると、僕は考えています。

こんなことを皆さんに押し付けて申し訳ありません。

今回の、この北米上映ツアーの目標があります。

まず、アメリカ議会でこの問題を議論してもらう、ということです。

例えば、今、ロバート・ケネディさんにもアプローチをしています。

でも、彼は忙しい。

そして、もう一つはSDDs、国連が決めた環境問題のルールです。

その1番の目標は今、カーボンニュートラルになっています。

CO2の問題が、世界の環境の中で、最も重大な問題だというふうにSDDでは決められています。

でも皆さん、映画をご覧になって違うと分かりましたですよね。

CO2の問題、カーボンニュートラルも大切なんだけども、今、最も緊急性を要するのは、放射能による環境問題なんです。

今、SDDのメンバーにもアプローチをしています。

その1番の目標に、放射能による世界的な環境汚染という文言を入れてもらう。

そうすれば、世界の企業、いわゆる経済で動く企業が、放射能にエクスキューズをしていかないといけないようになるんです。

経済が変わることはすごく大切です。

軍事予算で儲けるんじゃなくて、放射能による環境汚染を改善することで儲けましょう。

大切なのは、反核、反原発、強い言葉を言うだけではなくて、経済を変えていくことがすごく大切です。

僕はそのことを実現したいと思っています。

日本では、hahaプロジェクト、ピースピースプロジェクト、それから歯歯(母・マザー)プロジェクトというものがありました。

活動しましたが、歯はほとんど集まりませんでした。

それから、1950年代、60年代、日本からも5000本以上の歯が、ルイーズ・ライスさんのところに贈られています。

集めたのは、国立衛生研究所、日本国の機関が集めました。

残念な結果ですけど、その歯にもストロンチウム90が入っていました。

ちょうど、僕たちの世代です。

僕は63歳です。

ちょうど僕らの歯です。

それで、歯の乳歯プロジェクトのこともまた映画化したいんですけども、僕はアメリカに来て、ほんとに驚くことばっかりなんです。

アメリカには放射能の問題がありすぎて、僕はもう頭が爆発しそうなんです。

例えば一つ、撮影の時のエピソードを話したいと思います。

(映画の中で)ラスベガスで車を運転してくれたジムさん、マスクしてましたですよね。

しかも、医療用のマスクです。

なぜ彼はマスクをしているか。

ラスベガスは、条例で、砂埃を上げてはいけないということになっています。

ジムさんは、軍を退役してから30年間、水を撒く仕事をしていました。

砂埃と水撒き、皆さん想像できますよね。

彼は、砂埃がたたないように水を撒く仕事をしていました。

なぜ水を撒かないといけないのか。

砂埃の中にプルトニウムが入っているからです。

プルトニウムは、地球上で最も危険な物質と言われています。

半減期が2万年以上です。

生まれると永久に人体に影響を及ぼします。

最も危険な状態は、気化した状態です。

0.0003グラムを吸い込むと肺がんになります。

だからジムさんは医療用のマスクをしています。

僕も彼の家に行くと、彼が急いで、マスクを僕たちに渡して、早くしろと。

観光客に言ってるのかと言うと、全く言っていないと。

みんな知らないで、カジノで遊んでいます。

それからもう一つ、ラスベガスの話で言うと、ラスベガスって今、人口4~5百万人ぐらい、相当大きな都市ですね。

ジムさんも言ってましたけども、元々は3~4万人の小さな町でした。

なぜ大きな街になったのか。

核実験ツーリズムです。

核爆発が起こる前に、ちゃんと告知をして、何月何日何時に爆発するというふうに宣伝をします。

そうするとアメリカ中から観光客が、キノコ雲を見るためにやって来ます。

ホテルのベランダで、ワインを飲みながら、核実験を見ます。

それが全米で大流行りしたんです。

それがきっかけで、ラスベガスは大きな街になりました。

そういうこともアメリカの人たちに知ってもらいたい。

そんなことがアメリカにはあり過ぎて、僕は何から手をつけていいのかわからない。

視聴者からの提言

・オペレーション・ベイビートゥース(乳歯作戦)というタイトルの映画を作ってみては?

・誰も聞きたくない話ではなく、お説教にならないような内容の映画を作ってほしい。

・放射能フリー経済を推進する企業を育てるというプロジェクトを立ててみては?

今までの間に、2000回以上の上映をしています。

人が生きていく中で合理性を追求すると、やっぱり今電気なんですよね。

やっぱり少し、アナログになってもいいんじゃないかな。

ドクター・ライスのことは、(今日も会場に来ていた)ジョセフ・マンガーノという方が書いた書籍で知りました。

彼女のことだけでも映画が一本できると思います。

わたしは、伊東監督は本当にすごい人だと思います。

人類の健康と命を脅かし続けている放射能汚染の現実と実態を世に知らしめ、知らず知らずのうちに被曝させられた人々にその自覚を促し、汚染を発生させた犯人に補償させる。

放射能汚染を、国際的な環境問題として捉え、実践的で現実的な改革を起こす。

その目標を達成するために人生を賭けておられます。

この映画を世に広めようと行動し続け、1000万円以上もの赤字を抱えてもなお、前に進もうと闘われています。

2度に渡り、クラウドファンディングが行われましたが、コロナ禍の発生や円安が続く中での海外取材や上映会には、予想をはるかに超える費用がかかります。

今現在は終了したクラウドファンディングのページを紹介させてください。

ここに全てが書かれています。

どうか目を通してください。

そして、再度ファンディングが行われる際には、お知らせをさせていただきますので、皆さんのご協力を心からお願い申し上げます。

米各地を巡る上映キャラバンでアメリカの人たちに大陸汚染を知らせたい - クラウドファンディング READYFOR

アメリカでの上映を通じ、自らの政府がアメリカ大陸に落とした101個の核兵器によって国の全土が汚染され、被曝している事実を伝えるための挑戦です - クラウドファンディン...