昨日は、山田和雄参院予定候補、山田文葉福井市議予定候補、坂井市議団、大野市議団、勝山市議団、山川あわら市議、北原若狭町議とともに終日政府交渉でした。

藤野衆議院議員、武田参議院議員も同席しました。

今月の原子力防災訓練、もんじゅ廃止作業、新幹線の事業費増大と特急存続、池田中指導死事件、鳥獣害対策、豪雪対策と自衛隊による屋根雪下ろし支援などについて省庁とやりとりしました。

今月末に予定されている高浜・大飯原発同時事故想定の訓練の詳細説明を求めたのに対し、内閣府は「前回の訓練踏まえ改善できる訓練となるように地元と相談中。となりの府県との整合性とれる訓練をきちんとやっていきたい」などと答えました。

新幹線敦賀開業にともなう特急存続や第三セクター支援への要望に対し、国土交通省の担当者は、「特急存続についてはJR西日本と3セク会社が協議する際に助言するなど対応していく」「3セクは地域の力で維持することが基本」など、地方の実態をみない冷たい回答でした。党側は「FGT開発が遅れ、現在のサンダーバードなどの利便性が失われることは、JR西と福井県の3セクだけの問題ではない。国が責任をもって現在の利便性確保に責任を果たすべき」とつよく求めました。

豪雪で災害救助法の対象となった地域の自衛隊による屋根雪下ろし支援を要望しました。防衛省の統幕首席参事官付の担当者は「被災地のニーズを被災地とすりあわせて取り組む。高齢者・一人暮らし世帯への屋根雪下ろし支援は前例もある」などと答えました。

池田中学での指導死事件については、「平成28年度で教員の懲戒処分は312人、監督責任での懲戒処分は123人あった。池田中に関する懲戒処分については任命権者である県教育委員会が決める。適切な処分されるのが普通だと思うが、県教委の判断をみたい」と答えました。

障害者年金について、病気などで故意でない未納期間がうまれた時に障害を発生した場合にも障害者年金給付の対象とできるような実態に即した柔軟な対応を求めました。

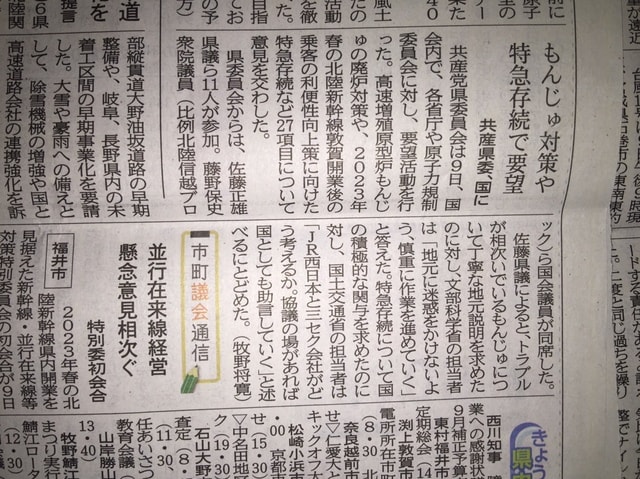

今日の福井新聞より

以下、要望内容です。

■経済産業大臣 世耕弘成 殿

環境大臣・内閣府特命担当大臣 中川雅治 殿

原子力規制委員会 委員長 更田豊志 殿

文部科学大臣 林芳正 殿

1、「もんじゅ」について (文部科学省)

もんじゅ廃止についての総括と反省が国から語られず、地元説明も適確になされていないことは重大である。そして実証炉開発、核燃料サイクルはすすめるでは、まったくブラックボックスであり国民理解は得られない。地域振興とバーターすればすむ話ではない。

経済産業省、文部科学省など関係機関が責任をもって福井県内での、①「もんじゅ」が廃止されることになった経緯、②「もんじゅ」の廃炉計画に関する、県民説明会の開催を求める。また、廃炉作業についての電力事業者ごとの協力支援体制(技術者、作業員数)、メーカーごとの協力支援体制(技術者、作業員数)を文書で示されたい。

2、再稼働の同意権 (経済産業省)

原発事故の被害は、立地地元や福井県内に止まらず、広範囲に及ぶ。原発立地自治体だけでなく、少なくとも30km圏内の自治体や被害の及ぶ隣県に再稼働の同意権を与えて、広範囲の同意を必要とするような制度を求める。

3、原発再稼働について

(環境省・内閣府、ただし、④について原子力規制委員会、③、⑤について経済産業省)

① 原子力防災計画は、福島原発事故の実態に照らせば、福井県全域を対象とし、30キロ、50キロ圏の住民の避難計画策定と訓練をおこなうようにすること。

② 高浜原発、大飯原発との同時事故を想定した防災訓練が8月におこなわれるが、その内容について説明されたい。8月に予定されている高浜・大飯原発同時発災訓練ではそのひとつひとつについて前回の反省をふまえてどこでどういう想定、訓練内容で取り組むのかを明らかにすること。訓練計画策定の過程で、県民の意見や要望を聴く機会を設けること。また、目前にせまった訓練について想定・訓練概要を説明されたい。

③ 再稼働にあたり、誰でも参加できる住民説明会は一度も開かれていません。関西電力も県民からの説明会参加要請や日本共産党国会議員視察団の受け入れを事実上拒否している。

このような情報開示と説明責任に欠けた姿勢では国民理解、県民理解が進まないのは当然ではないか。国として説明不足の責任をどう考えているのか。再稼働にあたり、誰でも参加できる説明会を国として開催すること。

④ 大飯原発の基準地震動について、当時の規制委員会の審査責任者が、熊本地震の知見をふまえて過小評価であり、再評価すれば適合性審査で関電が示した856ガルを大幅に超え、最大では1550ガルになると、規制委員会の再計算を批判している。さらに、政府の地震調査委員会内でも専門家から規制員会の審査に厳しい批判がだされていたことが公表された。大飯原発の規制審査をやり直すこと。

⑤ 再稼働すればさらなる使用ずみ核燃料が増大します。関西電力はむつ市の東電施設の活用を搬出先に考えているとマスコミで報道されましたが、むつ市長は拒否している。このことについて経済産業省が把握している内容を説明されたい。

4、原子力防災計画・訓練 (環境省・内閣府)

放射能が検出される前に避難する、PAZ圏住民には安定ヨウ素剤が事前配布されているのに反して、放射能が検出されてから放射性物質が漂う中を避難する、UPZ圏住民には安定ヨウ素剤が事前配布されていない。UPZ圏の避難者が、避難の途中で安定ヨウ素剤の配布を受けることは極めて困難である。UPZ圏住民にこそ安定ヨウ素剤の事前配布が必要である。そのように、「防災基本計画(原子力災害対策編)」を改めること。

5、SPEEDIの活用 (環境省・内閣府)

SPEEDIの活用をわたしたちは求めてきたが、県民と県議会への説明もないままにシステムが福井県庁などからも撤去されてしまった。

実測値とともに予測値の災害時の活用は自然災害については当然行われていることです。原子力災害においても予測値を地元自治体が活用する手段を奪わず、今後、政府として予測システムの構築と地元自治体での活用方向について明らかにすること。

6、原発の40年超運転は原則認めないとすべきではないか。(環境省・内閣府)

また、60年延長運転には、従来協力してきた高浜原発地元の音海地区も反対を表明している。地元の意見を尊重すべきである。原発の運転期間の延長には、法律の最大20年の延長が可能という文言を削除し、原発の運転期間は40年間と厳しく法改正すること。

■厚生労働大臣 加藤勝信 殿

内閣府特命担当大臣 松山政司 殿

1、国民健康保険について

① 市町が負担増抑制のためにおこなっている一般会計からの繰り入れについては県単位国保のもとでも期限をもうけずに継続を認めること。

② 後期高齢者医療費負担金を子供に賦課しないこと。また、18歳以下の均等割額は子どもの数が増えるほど増税となり、子育て支援に逆行していることを改め、18歳未満はゼロ円にするなど子育て支援制度に改善すること。

2、無料低額診療に関する件について

生活保護受給にいたらない方などが無料低額診療を活用する際に薬局が対象となっていないのは制度の現状にあわない。診療しても薬を受け取らないケースもでており、治療効果と生活改善にマイナスであり、薬局も制度対象とすること。

3、障害者年金の支給について

障害者年金の支給は、障害が起きる過程も考慮し、手厚くすること。

4、保育所について (①前段について内閣府)

① 保育所処遇改善で私立保育所など保育士の経年数で賃金が加算されたが、その条件で研修が義務付けられると、保育士不足の中、研修に行くとその分、保育に支障をきたす。研修の在り方をかえ、現場が困らないよう柔軟にすること。

② 子どもたちの安全、安心な保育のためにも、更に、保育士の働きやすい環境のためにも保育士の配置基準を拡充すること。保育所での3歳以上児の給食について、主食も提供するよう法改正をすること。

5、障害者自立支援法について

障害者自立支援法の65歳優先原則は早急に撤廃すること。また、今年度から介護保険サービス受給により負担が増える方への軽減制度は要件が厳しい。大幅な要件緩和を行うこと。

6、水道について

2月の豪雪の際、勝山市では、家庭の凍結破断漏水や地下水位の低下などにより、公共上水道が長期間、給水制限せざるを得ない事態となった。凍結破断漏水を最小限にして過大な浄水施設建設を避けるために、大量流量を感知して自動止栓する水道メーターの技術支援と設置への補助制度を創設すること。

■国土交通大臣 石井啓一 殿

防衛大臣 小野寺五典 殿

1、北陸新幹線・3セク関連について

① 平成34年度末の新幹線敦賀開業と長大な北陸本線の第三セクター化が、いよいよ目前にせまってきた。北陸本線開業以来、敦賀で分断されたことはない。しかし、今のままでは全乗客が敦賀乗り換えを強制される未曽有の「料金は高くなり不便」「鉄道の歴史を汚すおかしな公共事業」となってしまう。

国として、実現可能性のうすいFGT開発を中止し、敦賀止まりとなる新幹線については、現在の「サンダーバード」「しらさぎ」を存続させ、利用者の利便性を図るよう早急にJR西日本と協議すること。

② 敦賀以西ルートについて、小浜市付近を通るルートでは事業費は大阪までで1兆数千億円といわれ、福井県など地元自治体の負担も巨額であり、このような不要不急の計画はおこなわないこと。

③ 幹線建設工事などで生コン不足、建設資材が値上がりしている。当初事業費よりどの程度増嵩する見通しを持っているのか。

また、これらの工事に地元業者はほとんど参入できず、地元建設業者の経営が悪化している。建設資材の価格と地元業者の工事参入について指導すること。

④ 第三セクターなどに関して

先行する富山、石川は、各県ごとの第三セクターで、またがる区間の運賃の大幅値上げなどデメリットが指摘されている。当面は自治体などの拠出基金などにより大幅な値上げ抑制はしているがそれも限界が来る。「JRを第二の国鉄にしない」政府与党合意のスキームが地方自治体財政を厳しくするのは本末転倒である。

とりわけ福井県は日本有数の北陸トンネルの保守、交流直流両用車両の維持という特別な負担も担わなくてはならない。このような特別な負担を平準化するために広域3セク鉄道へ誘導するか、福井県だけ特に負担要因が増嵩しないための補助制度を創設すること。

根本的には、地方財政を傷めることになる政府与党合意のスキームを見直すこと。

2、高齢者の交通事故対策について

高齢者の交通事故を防ぐため、県内では高齢者が運転免許を返還した際に無料のバス利用券を支給するなど支援している。こうした取り組みを支援するために、市内バスの運行費及び乗り換え情報提供等の取り組みにも国が財政支援をすること。

3、豪雪対策

① 交通問題

ア 国道8号線の混乱・渋滞の原因の根本は、福井県を縦断するもっとも重要な幹線道路である「北陸自動車道」の「通行止め」である。これまでも、まず「北陸自動車道」の通行止めが先行し、国道8号線が混乱・大渋滞となることが、何度も繰り返されてきた。そのため、NEXCO中日本の除雪体制の強化を、県・国交省も求め、一部、今庄~滋賀県の区間で運用の改善等がされたようだが、根本的な改善である除雪機械等の増強・頻度の増等は不十分である。

そこで、北陸道は低速走行であっても止めないように最大限の努力をすべきである。先頭に除雪車を3台並走させる梯団除雪をおこない、スピードをコントロールし、事故を発生させない体制で冬季の交通の確保をおこなうこと。

イ また国道8号線については、国土交通省はストップ&ゴー作戦、通称SG作戦を計画している。しかし、今回の問題は、この区間が国や県の除雪計画の警戒ポイントからはずされており、この場所を想定しての訓練もおこなわれていなかった。また、交通障害が発生しても起こるままにまかせて他路線への誘導で立ち往生車両発生の抑制策がきちんととられなかった。全国ニュースでも失態が繰り返し報道された。

今回、国は退避地をつくり牽引車両を配備するとしているが、具体的な計画(用地、機材、オペレーターなど)を示されたい。

② 鉄道について

56豪雪の時は国鉄だったが、特急急行とも全部運休したのは3日間、普通列車が全部運休した日はなかった。特急急行が完全ストップした3日間も普通列車は本数の半分程度の60本ぐらいは運行し、県民の足を守り抜いた。広域連携で東北から除雪車両も持ち込まれた。

今回の豪雪で新幹線はトンネル効果や高架での排雪、融雪対策がゆきとどいているから、その効果が実証されたと、報道されている。そのとおりであるが、現在の北陸本線でもかつては住民の足を守り抜けたことを忘れてはならない。

今回は、特急はのべ5日間、普通列車は2日間にわたっての運休だった。分割民営化されてこういう点では脆弱になったといえる。

新幹線敦賀開業後は、石川県境から敦賀までの長大な北陸本線の保守改修や運行について福井県などが主体となる第3セクターが責任をおわなくてはならなくなる。

ア JR路線である間に、今回の豪雪をふまえて不備が明らかとなった課題の解決をJR西日本に求めること。除雪機材や除雪車両の充実などハード面、さらには積雪で簡単に運行を取りやめるような社内の気風やマニュアルなどの改善をJR西日本にたいして指導すること。

イ また、新幹線敦賀開業後に豪雪や豪雨、大地震などの災害により石川県境と敦賀間の第3セクター鉄道の運行が不可能な事態となった場合、第三セクター鉄道の定期券などで通勤通学している県民のために新幹線料金をはらわずとも新幹線利用が可能となる県民の交通確保のための災害援助協定のような仕組みをJR西日本との間にもうけることについて県民の要望があるが、国の見解はどうか。

4、融雪・克雪・耐雪など雪に強い住宅の普及について

家屋の雪害被害は、融雪・克雪・耐雪など雪に強い住宅の普及により未然に防止することができる。

国や地方自治体は、住宅の耐震化のための補助制度を実施しているが、これと同様に、融雪・克雪・耐雪など雪に強い住宅の普及について補助制度を拡充すること。

屋根雪融雪への補助制度を、国が廃止したが、これを直ちに復活すること。

地域の特性を生かした、屋根散水融雪、軒下落雪水融雪なども補助対象に加えること。

5、足羽川ダムについて

オリンピック関係の影響の資材高騰などで、県内の公共工事の事業費も当初予定より20%程度増嵩する例もでているが、ダム工事への影響はないのか。また、不要不急の2期工事計画は行わないこと。

また、西日本豪雨災害では想定以上の雨量でダムからの放流をおこない下流での被害が拡大したケースもある。仮に足羽川ダムがそのような事態になった場合、下流の福井市中心部での水位上昇にあたえる影響を明らかにするとともに、そのようなケースを想定したハザードマップも作成すること。

6、自衛隊による雪下ろし支援について (国土交通省、防衛省)

過疎化と高齢化のために雪害被害者の助け合いには限界があり、建設事業者の減少により自治体による作業員確保も困難になっている。しかも交通マヒ等によりボランティア支援は期待できず、危険な雪下ろし作業をボランティアで対応することもできない。

雪害は水害や地震とは異なり、積雪による家屋倒壊は雪下ろしにより未然防止できるので、防災は未然防止が基本との立場から、自衛隊に、住宅等の雪下ろし支援の出動要請ができるようにすること。

以上

■文部科学大臣 林芳正 殿

総務大臣 野田聖子 殿

1、教育費

憲法26条は、「義務教育は無償」と定めているが、国も地方自治体も26条の解釈を歪めて責任を放棄し、教育費負担が国民の生活を圧迫している状況を放置している。26条を尊重し、教材費やスクールバスなどの通学費、学校給食等を公的負担とすること。

とくに全国に拡大しつつある給食無償化に関して国がバックアップする制度創設を行うこと。

2、いわゆる「指導死」事件について

福井県池田中学校の「指導死」事件について、つよい叱責が要因である「校内虐待死だ」との指摘もある。しかし県教委は関係者の処分をいっさいおこなわず、前校長の退職金も規定通り支給したと聞く。教員の交通事故等ではその原因が長時間労働の過労であっても厳しく処分されているが、指導死事件にいたることを防止でなかった安全配慮義務違反、学校運営の責任を放棄した校長になんらの処分がないのは県民からの不信となっている。かかる人物を校長に任命した県教委の責任も重大である。

学校側に明確な原因が指摘されながらなんらの処分措置もおこなわれないことについて文部科学省の見解はいかなるものか。いわゆる指導死事案についてこれまでの各県教委の関係者処分などの対応状況を示されたい。

また、文科省としては池田中学での事件後に通達などを出して対策を指示しているが、全国的な改善状況がわかる資料を提供されたい。

3、公共施設等総合管理計画 (文部科学省、総務省)

公共施設等総合管理計画には、義務教育の学校施設まで計画の対象となっている。そのため自治体では、自治体の財政負担から学校の統廃合の議論をする事態になっている。そもそも義務教育は国の責任で行うべきであり、自治体財政によって学校の設置基準が左右されるがあってはならない。

公共施設等総合管理計画から、義務教育の学校施設を除外し、学校施設の財源は国が責任を持つことを徹底すること。

4、教職員定数

勝山市は「中学校では、現行の学級編成基準から考えて、1学年4学級の12学級あれば全教科専門の教員がそろう。1学年3学級では教員免許はあるが専門でない教員が教える教科が1教科でき、1学年2学級では2教科できる」としている。

全国の半数の公立中学校は11学級以下の学校規模であり、こんな教員不足を放置せず、国と都道府県の責任で必要な教員を配置すること。

以上

■

農林水産大臣 齋藤 健 殿

国土交通大臣 石井啓一 殿

1、中間管理機構

農地所有者と中間管理機構の矛盾が各地ででてきている。「農地を中間管理機構経由で貸したが、地代はゼロ円、パイプラインなど維持管理費は所有者負担」であるため、農業関連収入もないのに、維持管理などに必要な負担や固定資産税は農地所有者負担になるという、「新たな農業」が県民に大きな負担を生みだす事例が各地にある。

農地所有者にはなんらの収入も生みださない状況をつくりながら、経費負担だけは押し付けていく仕組みに永続性は見込めない。国として制度の不備を改善し、持続可能性がある仕組みと財政措置を行うこと。

2、鳥獣被害

イノシシ、シカなどの被害はますます増えるばかりである。ワイヤーメッシュ、電気柵、ネット設置等への助成を拡大・継続すること。

また、獣害対策の、電気柵、ネット柵、メッシュ柵、固定柵などは集落単位で実施しているものの、山里及び河川周囲の対策だけでは侵入防止が完全ではなく、農家は自己負担で二次対策をしている。こうした個別農家の対策も獣害対策の対象として補助制度を拡充すること。また、助成の判断において「費用対効果」を基準としないこと。

3、 観光漁業 (農林水産省、国土交通省)

坂井市浜地地係で国の補助をうけながら離岸堤や突堤、管理道路建設などがおこなわれてきている。しかし、これらの工事により砂がなくなり、長年つづけられてきた観光などの地引き網漁ができなくなっている。管理道路が閉鎖されて漁師や観光客などが利用できない問題もある。せっかくの観光漁業の資源をつぶすような事態を改善すること。

4、「農業用ため池」

西日本豪雨では「農業用ため池」決壊などによる被害も多発した。今回の豪雨災害でのため池決壊についての現段階での教訓と今後の対策、改修補強・廃止などへの補助制度について説明されたい。

5、北川河川被害対策について

北川は1級河川で国土交通省管理である。洪水被害防止のため11個所の霞堤が設置されている。ところが洪水時には、北川河川水と共に、流木、プラスチックなどの漂流ゴミが霞堤から背後の田んぼに大量に流入し、水が退いた後にも田んぼに取り残される。この田んぼのゴミの撤去・処分は、耕作者が行わなければならず、多大な労力と費用を要している。小浜市、若狭町の該当集落では、多面的機能支払交付金の一部をこの作業の費用に充てているが、それは“焼け石に水”に過ぎない。平成29年の台風21号の際には、このゴミの撤去・処分に、小浜市は止むにやまれず市独自の災害復旧として補正予算を組んだ。若狭町では耕作者の負担となった。

洪水時に北川の霞堤から流入し、田んぼに残留したゴミの撤去・処分については、災害復旧の対象とし国が支援すること。

以上