所属している写真同好グループの日帰りの撮影遠征に参加して三次、安芸高田方面へ出掛けました。 秋色の芸北の景観の撮影が目的でした。早朝に広島市内を出発して広島道、中国道を通って先ずは三次市を目指しました。〔11月18日(日)〕

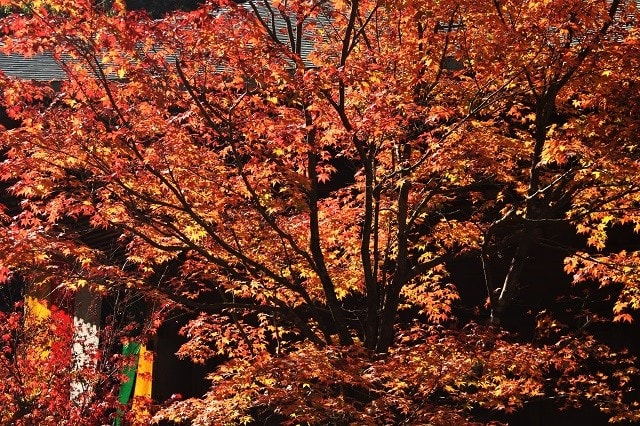

↓ 中国道安佐サービスエリアで準備運動方々場内の様々な色合いのカエデの葉の撮影に挑戦してみました。

↓ 赤、橙、黄、緑・・・とカエデの葉は色様々でした。先ずは紅!

↓ 黄、橙、緑・・・・、清新さがまた魅力でした。

↓ 紅と緑が混在、これも魅力満点でした!

↓ 橙、緑、紅・・・と多重な色合いでした。

↓ 十分に色付いた樹々の間からサービスエリアの北側の小山が望めました。

↓ 三次に着いて、先ずは三次藩浅野家の菩提寺の鳳源寺を訪ねました。

↓ 鳳源寺の本堂です。境内には三次浅野家から赤穂の浅野内匠頭長矩に嫁した阿久利姫(のちの搖泉院)の遺髪の塔があり、義士堂も建てられており忠臣蔵関連の寺としても有名です。

↓ 境内は紅葉の盛りの頃合を迎えていました。

↓ 本堂の裏手にある愚極泉(ぐきょくせん)。当寺の四代目住職愚極和尚が築庭したと伝えられています。池の畔で落ち葉を焼く焚火をしていました。

↓ 境内に稲荷大明神が祀られていました。

↓ 阿久利姫の像が建てられいる小丘の上から紅葉した樹々越しに鳳源寺本堂が俯瞰出来ました。

↓ 阿久利姫像

↓ 小丘の上に祀られた義士堂!赤穂浪士の像が祀られています。

↓ 小丘の上から稲荷大明神の本殿越しに紅葉した樹々を見下ろしました。

↓ 小丘の上に祀られた神道碑。三次藩祖浅野長治公が父浅野長晟公の7回忌に遺徳を讃えるために建てた碑とのこと。