26才の時(1979年)に入手したJBL#4343スピーカー。終のスピーカーの筈だった。その後、仕事が忙しくなりオーディオ処ではなくなった。30歳の時にSPスタンドを設計し、作成・設置した。当時、一人でSP台の上に載せた。子供も幼稚園では加勢にはなりません。

私が入手した#4343はアルニコマグネットの初期型、デザインのシンメトリーな処が気にいっていました。貧乏人の若造には過ぎたスピーカーだとは思いました。

購入当初のアンプは、LUXMAN SQ38FDⅡでした。前のスピーカーが「タンノイ アーデン」でした。取り合えず#4343を入手して、アンプは32才頃にビクターのラボラトリーシリーズでプリ+パワーアンプを揃えました。40才頃に、マッキントッシュC29+MC2500の組み合わせとルボックスB-226CDPに揃えました。ここまで来ると、「もうお終いにしよう」と考えました。しかし、自分の思う様なサウンドにはなっていなかったので、チャンデバを導入し、2ウェイマルチアンプシステムにしました。しかしそれでも満足できなかった。

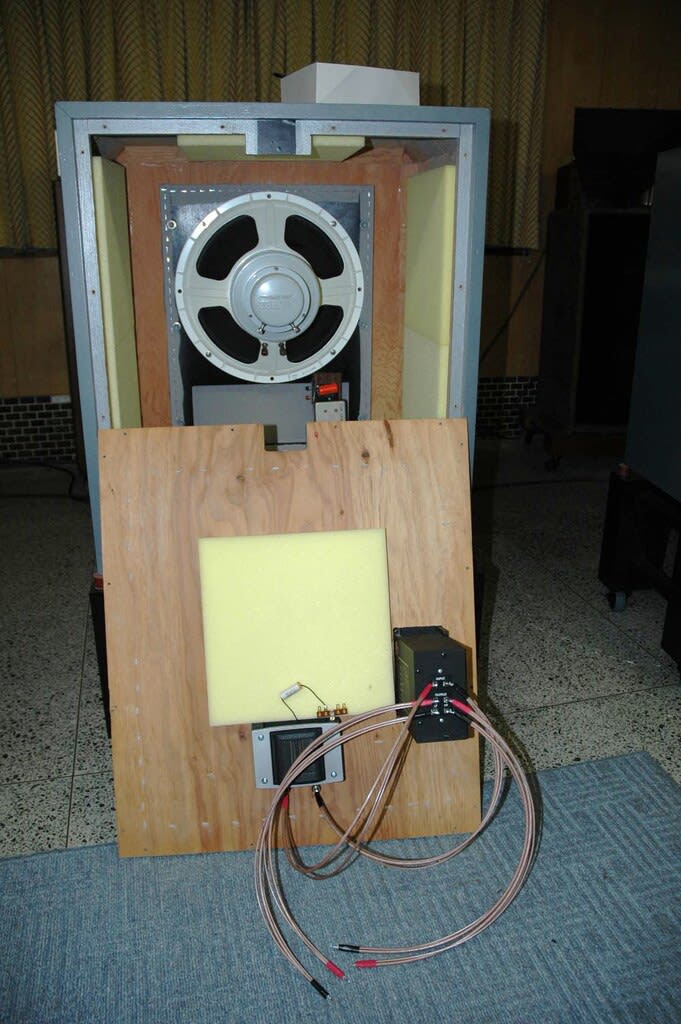

同じJBLでもオールドタイプのD130+LE375+ゴールドウィングのシステムに入れ替える羽目に陥りました。現在所有しているシステムの原型です。

#375(2インチスロート)のホーン型のメリットは、「原寸大」の音像に近づく事です。1インチスロートでは出ないスケール感が有る。ただ#375を鳴らすにはそれなりのスキルがいる。ここまで来ると「貧乏人の暴走」ですね。