■保安林指定は、市、県、国がからむ手続きです。当然、お膝元の藤岡市行政も関与しています。そこできちんと手続きが行われたのかどうか、当会会員は大きな疑念を抱いています。

↑当会会員が設置した「立入禁止」の看板。↑

↑「立入禁止」の看板の裏に目印として敷設した杭。この杭を県の青木係長に確認してもらおうとしたが、拒否。ちなみにこの杭は当会会員が前の所有者との間で確認用に打設した杭のうちの一つ。↑

↑当会会員と前所有者との境界確認位置図。↑

<その3>

藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑】

*****書類・保安林・申請書*****ZIP ⇒ img_20190223_0008w.zip

位置図

保安林指定調査図

平面図

土地所在図

縦断面図

横断面図

構造図

仕様図

計算図

展開図

参考図

(設計計算図1式)

計 5

受益対象

範囲・種類

数量等

分類番号F-23-3開示又は非開示の区分

治山事業施行に伴う保安林(保安施設地区)の指定について

森林部長様(森林保全課) 平成9年8月4日

藤岡森林事務所(森林環境課)

保安林指定調書 整理番号

森林所有者 権利の種類

住所・氏名

当該森林に関する登記の種類 権利者 住所・氏名

指定目的 土砂の流出の防備

面積 区分 不動産登記簿 実測又は見込

全面積

指定面積 要指定地の状況

指定施業要件として定めるべき内容規程第10条1項面積

規程第1条3項の特例面積

指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾する。

受益者 同意する。

調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤淳

調査 平成9年6月2日

備考 平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 参号済

保安林指定調書附属明細書

所在場所・森林所有者・登記済の権利・権利者・住所・氏名

立木の伐採方法 皆伐

土地使用・保安林指定承諾書

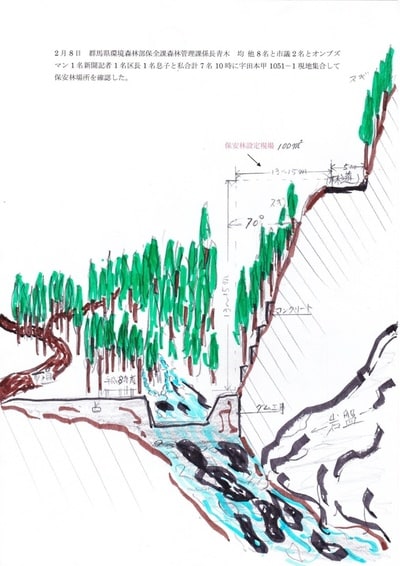

藤岡市上日野字田本甲1051-1 山林面積16,056㎡ 保安林指定850㎥

平成9年5月9日 土地所有者(甲)住所 藤岡上日野1876-2 氏名 新井誠一

群馬県知事(乙)様 立会者 市(町村)長 藤岡市長 印 あり

*****違法行為の経緯*****

<藤岡市の市長・杜撰な保安林指定とダム工事>

●平成8年(ダム工事施工)

↓

●平成8年度 復旧治山事業・施工地・藤岡市上日野(亀穴)

工種名 NO3 谷止工・施工主体 群馬県林務部

↓

●平成9年(土地承諾書)公文書 偽造

↓

●土地使用・保安林指定承諾書 藤岡市上日野矢掛乙1020-2山林保安林指定284㎡

群馬県が行う治山事業のため使用する上記の土地について、下記条項により承諾します。

平成9年5月9日土地所有者(甲)住所 藤岡市上日野1958番地 氏名 新井市栄

立会人(市長村)長 藤岡市長

↓

●平成19年(保安林指定)藤岡市役所秋山が土地の承諾にくる。

↓

●森第304-3号 平成22年3月8日 新井誠一様 群馬県知事 大澤正明(森林保全課)

保安林の指定施行要件の変更について(通知)

↓

●平成22年(保安林指定)

↓

●平成20年3月5日付け森第304-17号で通知した保安林施行条件は、下記の通り

・変更(告示)年月日 平成22年1月8日

・告示番号 農林水産省第98号

・変更場所 別紙(保安林施工要件変更箇所一覧)のとおり

・変更内容 予定通知の通り(平成21年3月5日付森第304-37号通知)

↓

●平成11年(官報に記載)

↓

●平成11年10月27日 水曜日 官報 (号外第209号)

10に藤岡市上日野字矢掛乙1026-2と上日野字田本甲1051-1に保安林指定官報に表示

↓

●地権者は私 清水剛と新井誠一氏2名です。又、地権者の同意もなく保安林設定ができるのか行政側はコンプライアンスをまもり正しい対応をしてもらいたい。

*****藤岡市情報公開請求書*****ZIP ⇒ 2019022717134811125sj.zip

様式第1号(第2条関係) 平成30年11月25日

藤 岡 市 情 報 公 開 請 求 書

平成25年 3月 1日

↓

藤岡市情報公開条例第8 条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。H25.3.1

<公文書の件名又は情報の内容>

(公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入して下さい。)

上日野甲1051-1、1051-3、1051-4、1051-5、1051- 6、1051-7、1051-8、1051-9、1051-11、乙1051-1、乙1051-3、1051-2の山林に係る平成7年・平成12年・平成22年の森林簿 「字田本地内は甲1051 - 1 だけ」

上日野1233-2の山林に係る平成7年の森林簿←「平成8年購入清水剛になっている。」

上記の地番は平成6年購入、森林簿には清水剛の名義に記載されていない。

添付1、[藤岡市・作成] 添付2、[清水剛·作成]

98林班・小班・字・地番(群馬県作成) 98林班・小班・・地番(清水剛作成)

小班 大字 字 地番 小班 大字 字 地番

9 上日野 田本 1051-1ホカ 9 上日野 田本 1051-11

12-1上日野 田本 甲1051-1 12-1上日野 田本 1051-8

14-1上日野 田本 甲1051-1 14-1上日野 田本 筆界未定地

22 上日野 田本 甲1442 22 上日野 田本 1051-8

49-2上日野 田本 丁1444ホカ 49-2上日野 田本 筆界未定

19 上日野 田本 甲1442 19 上日野 田本 乙1020-1

18 上日野 田本 丙1051 18 上日野 田本 乙1051-2

10 上日野 田本 甲1051-1 10 上日野 田本 1051-8

51 上日野 田本 乙14442 51 上日野 田本 筆界未定

52 上日野 田本 14449 52 上日野 田本 筆界未定

13 上日野 田本 甲1051-1 13 上日野 田本 筆界未定

12-3上日野 田本 甲1051-1 12-3上日野 田本 筆界未定

12-4上日野 田本 甲1051-1 12-4上日野 田本 筆界未定

12-6上日野 田本 甲1051-1 12-6上日野 田本 筆界未定

12-2上日野 田本 甲1051-1 12-2上日野 田本 筆界未定

12-5上日野 田本 甲1051-1 12-5上日野 田本 筆界未定

55 上日野 下田本甲1440-2 55 上日野 田本 筆界未定

54 上日野 下田本甲1440-2 54 上日野 田本 筆界未定

53 上日野 下田本甲1440-2 53 上日野 田本 筆界未定

56 上日野 下田本甲1440-2 56 上日野 田本 筆界未定

57 上日野 下田本丁1440ホカ 57 上日野 田本 筆界未定

58 上日野 田本 1051-1ホカ 58 上日野 田本 筆界未定

59 上日野 下田本1439 59 上日野 田本 筆界未定

60 上日野 下田本1439 60 上日野 田本 筆界未定

61 上日野 田本 1057-1 61 上日野 田本 筆界未定

62 上日野 田本 1057-1 62 上日野 田本 筆界未定

63 上日野 田本 1057-1ホカ 63 上日野 田本 筆界未定

64 上日野 田本 1057-1 64 上日野 田本 筆界未定

65 上日野 田本 1051-7ホカ 65 上日野 田本 筆界未定

66 上日野 田本 1039 66 上日野 田本 1051-3

67 上日野 田本 1058 67 上日野 田本 筆界未定

14-4上日野 田本 甲1056ホカ 15-4上日野 田本 筆界未定

14-2上日野 田本 1053 14-2上日野 田本 筆界未定

14-3上日野 田本 1047 14-3上日野 田本 1051-5

15 上日野 田本 1042 15 上日野 田本 1051-3

15 上日野 田本 1041 16 上日野 田本 1051-4

17 上日野 田本 1041 17 上日野 田本 1051-7

4 上日野 田本 1046 4 上日野 田本 1051-7

5 上日野 田本 甲1051-1 5 上日野 田本 1051-7

8 上日野 田本 甲1051-1 8 上日野 田本 1051-7

6-1 上日野 田本 1051-1 6-1 上日野 田本 1051-7

6-2 上日野 田本 1050 6-2 上日野 田本 1051-5

7 上日野 田本 1050 7 上日野 田本 筆界未定

49-2上日野 下田本丁1444ホカ 49-2上日野 田本 筆界未定

↑群馬県作成・[ 4 4 筆あり・ 3 5 筆が間違い。ほぼ正しいのは 9 筆] ↑

清水 剛作成・[ 4 4 筆をトレーシングペーパーを使い何度も繰り返し小班を設定した。]↑

**********

■当会会員がこの問題に取り組んできた過程で、事実関係の確認の為入手してきた公図類があります。本来、公図は厳正に正しく作成され保管されていなければならないはずです。しかし、次に示す一連の公図を見る限り、6筆のはずの筆界未定地の地番が一時期、一筆になったりするなど、きわめて不可思議な経緯が見て取れます。

↑H30.12.18 古い公図の写し。筆界未定地が6筆から構成されていることがわかる。↑

↑昭和59年の公図の写し(平成6年にコピーしたもの)。これも、筆界未定地の記載が6筆となっており、6筆の記載文字が上図と一致していることが分かる。↑

↑法務局の公図。平成6年8月1日付の原図の写しを平成28年4月28日に前橋法務局高崎支局で交付されたもの。これも6筆の筆界未定地が明記されている。↑

↑藤岡市都市建設部土木課が平成31年2月13日に出力した図面。藤岡市が使っていた図面であるが、筆界未定地6筆のはずが、一筆の地番「コウ1051-1」と記載されている。当会会員によれば、「藤岡市はデタラメなこの図面を県に提出したことから、未だに群馬県は当該地を一筆だと思っている」という。一方、藤岡市は当該地の固定資産税を徴収していたので、すぐにこの図面がデタラメだと気付き、間違いを認めたという。↑

↑これが改ざんされた公図を示すもの。当該地はやはり一筆で描かれている。かつて市道だったところが洪水で流されてしまい、平成8年度の事業で砂防ダムを造ったが、ダムのある沢を隔てて、当該地の反対側(つまり左側=西側)は保安林指定になっていない。↑

↑改ざんされた上図を拡大したもの。藤岡市土木課作成で最近当会会員が入手した。当該地の地番が「甲1051-1」とあり、改ざんされていることが分かる。↑

↑「3912 上日野田本1051-1付近」の土地家屋図。この図面でも当該地の地番が「コウ1051-1」と描かれている。↑

↑同じく「38 上日野1051-5付近」の土地家屋図。藤岡市が、地番の間違いを認めて直した地図。間違いを認めたので一筆でなく、6筆の筆界未定地となっている。↑

■この問題は、林業行政の暗部をあぶり出すものであり、おそらくここだけではなく、ひろく群馬県内を始め、全国各地で、行政と森林組合が結託し、補助金の不正請求が行われているものと考えられます。

ところで、この藤岡市の事件について、保安林事業を所管するのは国=農水省林野庁です。保安林手続きの過程で不正があれば当然国が率先して事の事実関係を調べて、不正があれば正さなければならないはずです。ところが当会会員が国に通報したところ、冷たくあしらわれたのだそうです。

<その4>

当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】

そこで当会では、農水省の治山課の専門官に3月5日に電話で問い合わせてみました。以下にその時のやり取りを詳述します。

*****電話メモ*****

件名:藤岡市清水剛氏が直面する保安林を巡る行政不正事件について

日 時:2019年3月5日(火曜日)午後1時11分から

相 手;(治山)農水省林野庁治山課 小川

聞き手:(当会)市民オンブズマン群馬 小川

内容:

当会:もしもし、お世話になります。

治山:えーと、私、農林水産省林野庁の治山課の小川ともうしますけれど・・。

当会:すいません、同じく小川と言います。この間、お留守、ご出張中にお電話をさせていただきまして、すいませんでした。

治山;はい、うかがっております。えーと、(2月)27日、木曜日にお電話をいただいた。

当会:そうです。そうです。あのう、藤岡の清水さんという方からいろいろ私のほうにもご相談があって。

治山:はい。

当会:えーとですね、まああのう、概要はもうご存知だと思うんですが、かいつまんで言うと、清水さんの所有している山が、不正に保安林の手続き、指定手続きを受けてしまって非常にお困りになっているということなんです。

治山:はい。

当会:で、これ、なんとか善処していただきたいということで、多分ご相談の電話があったと思うんです。

治山:はい。

当会:で、私の主催している市民団体に登録されているので、その代表の小川と言いますが、ご依頼があったので、私の方へも、「小川さん、林野庁の小川さんのほうに聞いてみてくれ」と、懇願をされまして。

治山:はい。

当会:すいませんが、お電話をこの間、させていただいたのですが、この件はいかがしたものでしょうかね。

治山:あのう、まあ、保安林の指定の手続き・・・の事務というのはですね、林野庁と、まあ、群馬県、県のほうですね、そのほうでやってまして、まあ、群馬県と藤岡市のほうでもそれぞれやりとりがあるようにきいているんですけれど。

当会:ええ。

治山:その手続きが適正に行われたか否か、についてご関心があるということでよろしいでしょうか。

当会:ええ、あのう、根本的には、原則としてはそうだとおもんですが、本人もいろいろお困りになって、あちこち相談しまくっておられるようなので、相談を受けた行政側としては、だから、どこがどういうふうに、こう、取りまとめているのがよくわからなくて、それがフィードバックされて、清水として、いったい、じゃあどこに相談していいのか、ということで、上級庁とおぼしき農水省の林野庁のほうに、ご相談という形で行ったと思うんですね。まあ、私の解釈ですけれども。

治山:はい。

当会:で、どうすれば良いのか、林野庁の、この間、小川さんに電話をしたら、「間違いはない」んだけれども、「もし間違いがあったら小川さんが、ご自身で責任をとる」ということをおっしゃったとか、言われています。

治山:そういう事は言わないと思わないけれども(苦笑)。

当会:聞き違いかもしれないけれども本人はそのように思っている。だから、それほどお困りになっているので、どこに、ご本人は、これは不正であり、文書偽造、事実と異なる書類が、回っているから、本人の知らないうちに勝手に、指定されて、ダムは作られるわ、森林は組合に勝手に伐採されるわと、いろいろ、こういうふうなことで、被害を受けたと言っている。

治山:うーん、まずですね、まあそのう、清水さまと我々の間で、同じもの、同じ事象、同じ手続きについて、まったく同じような理解をしているわけではないというところがあって、我々行政の理解を清水様のほうには何度も説明させていただいているところなんですけれど・・。

当会:ああ、そうですか。

治山:はい、なかなかすべてをご理解いただけていないようで。

当会:いやあもう、完全に頭の回路が、こういっては何ですが、大分今までの経緯で腹が立ったのかどうか、回路がかなり遮断されているので、これを解き起こすにはきちんと書面かなんかで分かりやすく言わないと、ご本人は納得できないと思うんですね。

治山:うーん、そうですね。それでちょっと、かいつまんで、簡単に説明しますと、我々は、そのう、行政の処分として、保安林の指定というのを行ったのは、えーと、平成11年、ということで、20年ほど前の話です。

当会:えー、官報の?

治山:17年から19年か、20年か、それほど前の話なんですね。

当会:そうですね。19年半くらいですね、11年10月に官報に載ったと言っていますからね。

治山:ええ、勿論、そのう、官報に載るまでに、その、さまざまな手続きが・・・、手続きと言うか内部処理で、・・あのう、処分ではないので内部処理でもあるんですけれども、あのう、森林所有者のかたとお話をするですとか、あるいは県と国との間で、所有のやり取りをするですとか、そういった手続きがあったうえで、官報に載るという形で処分が決定されるんですけれど、その当時において、そのう、平成11年当時に、どのような書類がやり取りがされ、その中で誤りがあったか、なかったか、というのは、多分、小川さまであればご理解できるかと思うんですけれども、あのう、全ての書類が保存されているわけでもない、というところから、ある程度、そのう、推測というのか、あのう、標準的な手続きはこうなっている、というような説明しかできない部分はあるというものなんですね。

当会:本人は公図、昔の公図から、説き起こして、その地番が筆界未定地で記載されたのを、なにか、地番がひとつしかないような形でされていると、そのような類のことをおっしゃっていますけどね。

治山:うーん、ただですね。あのう、清水様がそもそも、この土地について、権利を取得されたっていうのは平成24年(←当会注:平成6年が正しい)でございますので、指定当時、平成17年段階において、清水様が関係する部分って、とくにないんですね。

当会:ああ・・、そういうことになるんですか。

治山:はい。で、当時の関係者の人たちに、その正しい手続きを踏んで、・・踏んだ結果、その保安林を指定する必要があるというふうに、我々として考えて指定をしたというところなんですね。

当会:ふーん。

治山:で、事後的に、その・・・事後的に取得して、また、筆界未定であるという事実に基づいて、清水さまがさまざまなご主張をされていることは承知しておりますけれど、平成17年当時の指定手続きに、なんらかの瑕疵があった、誤りがあったとは、我々は考えていないんです。

当会:で、それを、示す書類も、いわゆる保存期限を過ぎているのであいにく手元にもないと、こういうことですね。

治山:うーん、・・・ということもありますし。あのう、指定にあたっては、その前に、「ここを指定する予定ですよ」という、予定通知というのを出しまして、その予定告知、ちょっとそのへん、言葉がいろいろあって申し訳ないが、「ここをそろそろ保安林に指定するつもりですけれども、皆さんいいですか?」ということを、県の広報で、公告するという手続きがあるんですね。で、その段階で、「ちょっと指定されたら困るんだけど、というご意見をお持ちの方は言ってくださいね」というようなプロセスを踏んでいるんですね。で、逆を言うと、そのう、その保安林を指定することによって守られる人たちも、そろそろ指定してくれるんだ、僕らはしっかり守られるんだな、ということが、あのう、地域の人たちに理解されるというようなプロセスなんですね、まあ、広聴する、広報するということですね。

当会:ああ、なるほどね。

治山:で、そういったプロセスのタイミングでなんらかの意見があれば言っていただけるというようなプロセスを踏んでいるので、そのタイミングで何かあれば、言っていただきたかったというのが、正直なところなんです。

当会:その頃は、まあ、ご本人は、まだ当事者ではなかったと、こういうことですよね?

治山:あのう、当事者でなくても意見を出すことはできますので。

当会:ああそうですか。

治山:はい、利害関係を有する人であれば(意見を)出すことができるので。たとえば、その土地から見て、そのう、山の斜面の下に住んでいて、「土石が落ちてくる可能性があるので不安だ」、みたいな人も意見が出せる。そういった法的なプロセスを我々は措置しているので。

当会:うーん、まあ、広聴制度というやつですね。まあ、今でいうパブリックコメントというようなやつですよね。

治山:はい、そうです。それで一カ所一カ所指定するごとに、そういった手続きを経て指定しているので、それが、そういったプロセスが終わった後に・・、終わってから十数年経ってから、言われてしまってもね、というのが正直なところ。

当会:うーん。ただその、なんというかな、明らかに瑕疵があるというところについては、そのう、遡ってそれを修正、是正、あるいはそのう、錯誤による、なんというか元に戻すというかな、いわゆる法務局でやっているような措置というのは可能ではないのでしょうか。

治山:あのう、錯誤による指定というものが仮にあったとすれば、それは当然指定すべきではないものですので、それは当然取り消す必要があると思いますけれど、その、該当の箇所については特段錯誤というものは発見できませんでしたし。

当会:いまでも?

治山:今でもですね。で、指定すべきという理由は今でも有効であるというふうに考えておりますので。

当会:そうですか。なんというか対象地が全然違っているところだと本人がおっしゃっていまして、この間、2月の8日に、群馬県の森林保全課の担当者ら数名となんか立ち会ったらしいんですけれども。

治山:はい。、

当会:あのう、場所の特定をしようと思ったら、そそくさと逃げられたといいって、また本人は怒っていましたけれどね。

治山:うーん。

当会:もう、これはあのう、個別具体的で、群馬県と藤岡市のほうに対して、まあ、清水さんが言っているわけで、これを小川さんにちょっと言うのはあれかもしれないけれども、まあ、そういった、依然として尾を引いているわけなので。

治山:うーん。

当会:相談を受けた私としてもね、ちょっとね、どうしたものかと思って、なにか妙案はないかなと思うんですけれども、どうしようもないんですかね? これ。

治山:うーん、あの・・・・保安林の場所が特定できなということは、あまりよろしい状態ではないというふうに我々も考えていますが、かといって保安林がまったくない、という状況ではない、という、あのう、まったくないということではないということではないというふうに思っている。

当会:何か、間違って谷川の反対のほうに指定したとかなんかね。そういう経緯もあると。これは清水さんのコメントですけどね。だから杭を打ったというところで、ここがそうでしょ、というところを、その筆界未定地にかかれた公図のところで、きちんと照合しようと思って、案内しようと思ったら、もう、そそくさと逃げられたと言っていますが。ご本人の相談を・・

治山:あのう、そこの部分ですね、すいません、別に清水さまがどうのとか、具体的な個所がどうの、というわけではないのですが・・

当会:一般論として、はい。

治山:一般論として言いますと、土地の杭というのは、両方、その、おなじ地番でなくて、地番Aと地番Bというものがあって、AとBの間に杭が入っていたとして、AとBの所有者が異なればAとBの間の杭を動かすということは民法上の罪にもなりますが、AとBの所有者が一緒であれば、AとBの間の杭を動かすということは当然できる、ということになっていますし、動かした後に法務局に、AとBの面積がこれだからこういうふうに変わりましたというふうに届け出ることも、測量さえすればできる、というふうになっておりますけれども、そのことと保安林として指定すべき区域、というのはあまり関係しないというふうに考えておりまして、この斜面、或いはこの谷間、について、一定程度の面積の区域、この範囲、この区域を指定すべきだということになれば、あのう、杭の場所はどうであろうと、そこを測量して、いろいろな区域について地番を特定して、筆の全部、あるいは一部について、必要なだけ指定するというのが我々の方針ですので。

当会:ああ、なるほど、そういうことなんですね。

治山:ですので、事後的に、そのう、所有者さんが、今の杭がここなんだから、みたいにおっしゃったとしても、保安林の区域というものが、事後的に変わるということは、ないんですね。

当会:なるほど、それで県の担当者のとった行動というものが少し、私としてはイメージ、今、していますけれどもね。

治山:まあ、ある一定の範囲では、想像されるとは思いますけれども、片岡さんにくっついて、ああ、片岡さんじゃねえや。清水さんにくっついて行って、杭を見たから、保安林の区域はここだといわれて、勝手に県の担当者も立ち会ったというような言質をとられたくないがために、行政官として身を守る行動として、行うということはありえると思うんですね。

当会:なるほどね。

治山:いつまでもそれをやり続けることが適正だとは思わないけれども、そういったこともあり得るのかなあ、とは想像しますけれどもね。

当会:一般論としてね。

治山:うーん。

当会:分かりました。あのう、私にとってもこれ、非常に自分が当事者。まあ、うちも山を持っていて保安林指定は、猫の額ほどのは一カ所あるんですけれどもね、ただ今回の清水さんのこの問題については私も、多岐にわたって詳しくないので、今の小川さんの説明を理解するのがやっとの状態なのですけれどね。

治山:ただそのう、保安林もですね、その必要のあるところを保安林にするという一方ですね、その森林所有者さんにとってみれば、そのう、固定資産税とかがタダになるとですとかいったような優遇もございますし、そういったところでメリットとデメリットのバランスの中で、その地域にとって必要な区域を保安林に指定するというものになっておりますので、あのう、なかなかその指定のタイミングでご理解が得られても、その、相続とか、ありはその、所有者さんが変わられることによってご理解が得られないこともあると言えば、あるんですけれども・・。ただただ、その、やはり、地域にとって必要な区域を必要最小限の範囲で指定しているというものですので、まああの、保安林を指定しないと、治山事業、あの、山を納める工事ですね。ダムの設置等も含めてですけれども、土砂災害に対する工事もできない、というところもございますので、そういった中で、地域で、そのう、治山事業が必票だったという背景もあって、あのう、ここの清水さまの、今現在ですね、清水様の持たれている土地について、保安林になっていることだ、というふうに理解をしておりますので。

当会:ええ、ええ、そうです。

治山:で、もともと、そのまあ、治山事業が地域にとってほんとに必要だったかみたいな話はあるのかもしれないですけれど、あのう、やっぱり地域で災害がこわいよ、災害が起きたらどうするんだ、みたいな議論の中で、必要だということで、やられた事業だというふうに我々は認識しておりますので。

当会:うーん。

治山:そういった意味で、その、おっしゃられる、やった場所について、持っている人に、場所と、その、なんというんですかね、外れ区に近いですけれども、ちょっと損したなと思う気持ちもあるのかもしれないですけど、それに森林として使っていただく、林業をやっていただく分には、特段差しさわりのあるような制限が掛かるわけでは無いので、その点はちょっとご理解いただければなあということで、私の方からも何度が清水様のほうには説明はさせていただいたんですけれども。

当会:ああ、そうですか。

治山:はい。

当会:これは、解除という分けにはいかないんですね。一度ダムを作ったりした経緯も平成9年にはあるようですけれども。

治山:うーん、そうですね、そこ、保安林の制度としてなんですけれど、森林状態を維持することによって、そのう、土砂の流出ですとか、水源の涵養ですとか、そういった機能が発揮するような制度になっておりまして、で、そのう、森林があってその下流に住んでいる人たちにとって、ここが森林であることによって、下流の人々の生活が守られている状態にある限りにおいては、その時には解除にはならないのかなと思う。で、もし仮に解除になるとすればですね、その、下流に住んでいる人たちが誰一人居なくなる、というような、保全対象の消滅というんですけれど、そこを引き続き、その、森林として維持する必要がなくなったような場合には解除することはあるんですけれど、あのう、河川下に人が住んでいてそこが勝手に開発されたりとか、切り開かれて、土砂が出ちゃうような状態になったら困るよという人たちが住んでいる限りにおいては、引き続き、その、公益的な機能を発揮し続けていただく必要があると思いますので。

当会:そうですか、まああのう、うちの周りもメガソーラーでもう森林がバサバサ切られて造成されていますけれども、そのなかに保安林は掛かっていないようですけれども、いろいろ森林としての地帯をすぐに解除して、下流に実際に水も流れたりして、水田に土砂が流れ込んだりして迷惑したんだけれど、その業者もシランプリで、いろいろ問題が起きているんですよね。

治山:うーん。

当会:だからまあ、一般論と実際の現実論ではいろいろ問題が発生しているんですけれどもね。

治山:うーん。やっぱり、特に守るべきところ、土砂が出たら、人命・財産にかかわるようなところっていうのは、保安林に指定して、メガソーラーじゃないですけれど、開発行為についてもしっかり規制する。その一方で、その、普通の森林についてまで、全部が全部、強い規制をかけるというのも、個人さんの財産に他逸してご利敵じゃないので問ところでちょっとばらんすぉとって運営していかなければならないということは、我々も常々感じておりますので。

当会:広聴制度をもう少しわかり易くしたほうがいいと思うんですけれどもね。うちの山でも、それは共有林なので、保安林指定というときには、村で数十名持っていた山がたまたま引っかかって、はがき一枚きましたけれどもね。別にそれは共有林なので特にパブリックコメントも出す必要もないとは私は思ったんですけれども、官報にぱっと載せたのをいちいちチェックする時間もないのでね。その辺は何かもっと良い方法がないかなとは、いつも思っているんですけれども。

治山:そこはちょっとすいません。ご意見として受け止めさせていただきます。

当会:そうですか、ありがとうございます。

治山:なかなか技術的に難しいところがあるので、考えていきたいと思います。

当会:山ほどそういった事案があるのでしょうが。

治山:全国ある中で、というところもあるので。

当会:そうですね。すいません、とりあえず、私もこれ以上お聞きしてもちょっと頭の中で理解できないんですけれど、とりあえず・・・

治山:また、その清水様のほうに何らか、お話は有ると思うので、また相談したいことがあれば、私の方に(電話を)掛けていただければ、お答えをいたしますので。

当会:ありがとうございます。

治山:はい。

当会:えーと、治山課の小川さまでよろしいですね。

治山:はい、治山課の小川と申します。

当会:はい、了解しました。

治山:はい。お願いいたします。

当会:すいません、ご出張後のお忙しいところを、ありがとうございます。

治山:はい、よろしくお願いいたします。

当会:ありがとございます。失礼します。

治山:失礼いたします。

**********

■このように、行政というものは、国も県も市も、たとえ不正な手続きで行われた事務事業でも、いったん完了してしまったものを後から誤りを認めて、訂正し、謝罪し、損害が出たら賠償するということは決して行おうとはしません。それは過去にあった事例で、当時の担当者の不正行為が明白であっても、一貫して「正しかった。問題はない」という姿勢を貫こうとします。

この事件でも、林野庁の専門官が、「調査をした結果、件の対応はルールどおりに為されており、なんら外部の指摘を受けるような問題点は見いだせなかった」という通り、行政マンの言動はすべて無謬性が根本にあるという考えから成り立っているようです。

■それにしても、地権者の承諾を得ないままでの保安林指定による無用な砂防ダム建設や、実体のない場所での間伐事業をでっち上げることで、多額の補助金が今も群馬県を始め全国各地で不正に支出されていると思うと、当会としても、今回の事件を奇貨として、真相究明と責任所在の明確化を通じて、再発防止を目指したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項おわり】

↑当会会員が設置した「立入禁止」の看板。↑

↑「立入禁止」の看板の裏に目印として敷設した杭。この杭を県の青木係長に確認してもらおうとしたが、拒否。ちなみにこの杭は当会会員が前の所有者との間で確認用に打設した杭のうちの一つ。↑

↑当会会員と前所有者との境界確認位置図。↑

<その3>

藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑】

*****書類・保安林・申請書*****ZIP ⇒ img_20190223_0008w.zip

位置図

保安林指定調査図

平面図

土地所在図

縦断面図

横断面図

構造図

仕様図

計算図

展開図

参考図

(設計計算図1式)

計 5

受益対象

範囲・種類

数量等

分類番号F-23-3開示又は非開示の区分

治山事業施行に伴う保安林(保安施設地区)の指定について

森林部長様(森林保全課) 平成9年8月4日

藤岡森林事務所(森林環境課)

保安林指定調書 整理番号

森林所有者 権利の種類

住所・氏名

当該森林に関する登記の種類 権利者 住所・氏名

指定目的 土砂の流出の防備

面積 区分 不動産登記簿 実測又は見込

全面積

指定面積 要指定地の状況

指定施業要件として定めるべき内容規程第10条1項面積

規程第1条3項の特例面積

指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾する。

受益者 同意する。

調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤淳

調査 平成9年6月2日

備考 平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 参号済

保安林指定調書附属明細書

所在場所・森林所有者・登記済の権利・権利者・住所・氏名

立木の伐採方法 皆伐

土地使用・保安林指定承諾書

藤岡市上日野字田本甲1051-1 山林面積16,056㎡ 保安林指定850㎥

平成9年5月9日 土地所有者(甲)住所 藤岡上日野1876-2 氏名 新井誠一

群馬県知事(乙)様 立会者 市(町村)長 藤岡市長 印 あり

*****違法行為の経緯*****

<藤岡市の市長・杜撰な保安林指定とダム工事>

●平成8年(ダム工事施工)

↓

●平成8年度 復旧治山事業・施工地・藤岡市上日野(亀穴)

工種名 NO3 谷止工・施工主体 群馬県林務部

↓

●平成9年(土地承諾書)公文書 偽造

↓

●土地使用・保安林指定承諾書 藤岡市上日野矢掛乙1020-2山林保安林指定284㎡

群馬県が行う治山事業のため使用する上記の土地について、下記条項により承諾します。

平成9年5月9日土地所有者(甲)住所 藤岡市上日野1958番地 氏名 新井市栄

立会人(市長村)長 藤岡市長

↓

●平成19年(保安林指定)藤岡市役所秋山が土地の承諾にくる。

↓

●森第304-3号 平成22年3月8日 新井誠一様 群馬県知事 大澤正明(森林保全課)

保安林の指定施行要件の変更について(通知)

↓

●平成22年(保安林指定)

↓

●平成20年3月5日付け森第304-17号で通知した保安林施行条件は、下記の通り

・変更(告示)年月日 平成22年1月8日

・告示番号 農林水産省第98号

・変更場所 別紙(保安林施工要件変更箇所一覧)のとおり

・変更内容 予定通知の通り(平成21年3月5日付森第304-37号通知)

↓

●平成11年(官報に記載)

↓

●平成11年10月27日 水曜日 官報 (号外第209号)

10に藤岡市上日野字矢掛乙1026-2と上日野字田本甲1051-1に保安林指定官報に表示

↓

●地権者は私 清水剛と新井誠一氏2名です。又、地権者の同意もなく保安林設定ができるのか行政側はコンプライアンスをまもり正しい対応をしてもらいたい。

*****藤岡市情報公開請求書*****ZIP ⇒ 2019022717134811125sj.zip

様式第1号(第2条関係) 平成30年11月25日

藤 岡 市 情 報 公 開 請 求 書

平成25年 3月 1日

↓

藤岡市情報公開条例第8 条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。H25.3.1

<公文書の件名又は情報の内容>

(公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入して下さい。)

上日野甲1051-1、1051-3、1051-4、1051-5、1051- 6、1051-7、1051-8、1051-9、1051-11、乙1051-1、乙1051-3、1051-2の山林に係る平成7年・平成12年・平成22年の森林簿 「字田本地内は甲1051 - 1 だけ」

上日野1233-2の山林に係る平成7年の森林簿←「平成8年購入清水剛になっている。」

上記の地番は平成6年購入、森林簿には清水剛の名義に記載されていない。

添付1、[藤岡市・作成] 添付2、[清水剛·作成]

98林班・小班・字・地番(群馬県作成) 98林班・小班・・地番(清水剛作成)

小班 大字 字 地番 小班 大字 字 地番

9 上日野 田本 1051-1ホカ 9 上日野 田本 1051-11

12-1上日野 田本 甲1051-1 12-1上日野 田本 1051-8

14-1上日野 田本 甲1051-1 14-1上日野 田本 筆界未定地

22 上日野 田本 甲1442 22 上日野 田本 1051-8

49-2上日野 田本 丁1444ホカ 49-2上日野 田本 筆界未定

19 上日野 田本 甲1442 19 上日野 田本 乙1020-1

18 上日野 田本 丙1051 18 上日野 田本 乙1051-2

10 上日野 田本 甲1051-1 10 上日野 田本 1051-8

51 上日野 田本 乙14442 51 上日野 田本 筆界未定

52 上日野 田本 14449 52 上日野 田本 筆界未定

13 上日野 田本 甲1051-1 13 上日野 田本 筆界未定

12-3上日野 田本 甲1051-1 12-3上日野 田本 筆界未定

12-4上日野 田本 甲1051-1 12-4上日野 田本 筆界未定

12-6上日野 田本 甲1051-1 12-6上日野 田本 筆界未定

12-2上日野 田本 甲1051-1 12-2上日野 田本 筆界未定

12-5上日野 田本 甲1051-1 12-5上日野 田本 筆界未定

55 上日野 下田本甲1440-2 55 上日野 田本 筆界未定

54 上日野 下田本甲1440-2 54 上日野 田本 筆界未定

53 上日野 下田本甲1440-2 53 上日野 田本 筆界未定

56 上日野 下田本甲1440-2 56 上日野 田本 筆界未定

57 上日野 下田本丁1440ホカ 57 上日野 田本 筆界未定

58 上日野 田本 1051-1ホカ 58 上日野 田本 筆界未定

59 上日野 下田本1439 59 上日野 田本 筆界未定

60 上日野 下田本1439 60 上日野 田本 筆界未定

61 上日野 田本 1057-1 61 上日野 田本 筆界未定

62 上日野 田本 1057-1 62 上日野 田本 筆界未定

63 上日野 田本 1057-1ホカ 63 上日野 田本 筆界未定

64 上日野 田本 1057-1 64 上日野 田本 筆界未定

65 上日野 田本 1051-7ホカ 65 上日野 田本 筆界未定

66 上日野 田本 1039 66 上日野 田本 1051-3

67 上日野 田本 1058 67 上日野 田本 筆界未定

14-4上日野 田本 甲1056ホカ 15-4上日野 田本 筆界未定

14-2上日野 田本 1053 14-2上日野 田本 筆界未定

14-3上日野 田本 1047 14-3上日野 田本 1051-5

15 上日野 田本 1042 15 上日野 田本 1051-3

15 上日野 田本 1041 16 上日野 田本 1051-4

17 上日野 田本 1041 17 上日野 田本 1051-7

4 上日野 田本 1046 4 上日野 田本 1051-7

5 上日野 田本 甲1051-1 5 上日野 田本 1051-7

8 上日野 田本 甲1051-1 8 上日野 田本 1051-7

6-1 上日野 田本 1051-1 6-1 上日野 田本 1051-7

6-2 上日野 田本 1050 6-2 上日野 田本 1051-5

7 上日野 田本 1050 7 上日野 田本 筆界未定

49-2上日野 下田本丁1444ホカ 49-2上日野 田本 筆界未定

↑群馬県作成・[ 4 4 筆あり・ 3 5 筆が間違い。ほぼ正しいのは 9 筆] ↑

清水 剛作成・[ 4 4 筆をトレーシングペーパーを使い何度も繰り返し小班を設定した。]↑

**********

■当会会員がこの問題に取り組んできた過程で、事実関係の確認の為入手してきた公図類があります。本来、公図は厳正に正しく作成され保管されていなければならないはずです。しかし、次に示す一連の公図を見る限り、6筆のはずの筆界未定地の地番が一時期、一筆になったりするなど、きわめて不可思議な経緯が見て取れます。

↑H30.12.18 古い公図の写し。筆界未定地が6筆から構成されていることがわかる。↑

↑昭和59年の公図の写し(平成6年にコピーしたもの)。これも、筆界未定地の記載が6筆となっており、6筆の記載文字が上図と一致していることが分かる。↑

↑法務局の公図。平成6年8月1日付の原図の写しを平成28年4月28日に前橋法務局高崎支局で交付されたもの。これも6筆の筆界未定地が明記されている。↑

↑藤岡市都市建設部土木課が平成31年2月13日に出力した図面。藤岡市が使っていた図面であるが、筆界未定地6筆のはずが、一筆の地番「コウ1051-1」と記載されている。当会会員によれば、「藤岡市はデタラメなこの図面を県に提出したことから、未だに群馬県は当該地を一筆だと思っている」という。一方、藤岡市は当該地の固定資産税を徴収していたので、すぐにこの図面がデタラメだと気付き、間違いを認めたという。↑

↑これが改ざんされた公図を示すもの。当該地はやはり一筆で描かれている。かつて市道だったところが洪水で流されてしまい、平成8年度の事業で砂防ダムを造ったが、ダムのある沢を隔てて、当該地の反対側(つまり左側=西側)は保安林指定になっていない。↑

↑改ざんされた上図を拡大したもの。藤岡市土木課作成で最近当会会員が入手した。当該地の地番が「甲1051-1」とあり、改ざんされていることが分かる。↑

↑「3912 上日野田本1051-1付近」の土地家屋図。この図面でも当該地の地番が「コウ1051-1」と描かれている。↑

↑同じく「38 上日野1051-5付近」の土地家屋図。藤岡市が、地番の間違いを認めて直した地図。間違いを認めたので一筆でなく、6筆の筆界未定地となっている。↑

■この問題は、林業行政の暗部をあぶり出すものであり、おそらくここだけではなく、ひろく群馬県内を始め、全国各地で、行政と森林組合が結託し、補助金の不正請求が行われているものと考えられます。

ところで、この藤岡市の事件について、保安林事業を所管するのは国=農水省林野庁です。保安林手続きの過程で不正があれば当然国が率先して事の事実関係を調べて、不正があれば正さなければならないはずです。ところが当会会員が国に通報したところ、冷たくあしらわれたのだそうです。

<その4>

当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】

そこで当会では、農水省の治山課の専門官に3月5日に電話で問い合わせてみました。以下にその時のやり取りを詳述します。

*****電話メモ*****

件名:藤岡市清水剛氏が直面する保安林を巡る行政不正事件について

日 時:2019年3月5日(火曜日)午後1時11分から

相 手;(治山)農水省林野庁治山課 小川

聞き手:(当会)市民オンブズマン群馬 小川

内容:

当会:もしもし、お世話になります。

治山:えーと、私、農林水産省林野庁の治山課の小川ともうしますけれど・・。

当会:すいません、同じく小川と言います。この間、お留守、ご出張中にお電話をさせていただきまして、すいませんでした。

治山;はい、うかがっております。えーと、(2月)27日、木曜日にお電話をいただいた。

当会:そうです。そうです。あのう、藤岡の清水さんという方からいろいろ私のほうにもご相談があって。

治山:はい。

当会:えーとですね、まああのう、概要はもうご存知だと思うんですが、かいつまんで言うと、清水さんの所有している山が、不正に保安林の手続き、指定手続きを受けてしまって非常にお困りになっているということなんです。

治山:はい。

当会:で、これ、なんとか善処していただきたいということで、多分ご相談の電話があったと思うんです。

治山:はい。

当会:で、私の主催している市民団体に登録されているので、その代表の小川と言いますが、ご依頼があったので、私の方へも、「小川さん、林野庁の小川さんのほうに聞いてみてくれ」と、懇願をされまして。

治山:はい。

当会:すいませんが、お電話をこの間、させていただいたのですが、この件はいかがしたものでしょうかね。

治山:あのう、まあ、保安林の指定の手続き・・・の事務というのはですね、林野庁と、まあ、群馬県、県のほうですね、そのほうでやってまして、まあ、群馬県と藤岡市のほうでもそれぞれやりとりがあるようにきいているんですけれど。

当会:ええ。

治山:その手続きが適正に行われたか否か、についてご関心があるということでよろしいでしょうか。

当会:ええ、あのう、根本的には、原則としてはそうだとおもんですが、本人もいろいろお困りになって、あちこち相談しまくっておられるようなので、相談を受けた行政側としては、だから、どこがどういうふうに、こう、取りまとめているのがよくわからなくて、それがフィードバックされて、清水として、いったい、じゃあどこに相談していいのか、ということで、上級庁とおぼしき農水省の林野庁のほうに、ご相談という形で行ったと思うんですね。まあ、私の解釈ですけれども。

治山:はい。

当会:で、どうすれば良いのか、林野庁の、この間、小川さんに電話をしたら、「間違いはない」んだけれども、「もし間違いがあったら小川さんが、ご自身で責任をとる」ということをおっしゃったとか、言われています。

治山:そういう事は言わないと思わないけれども(苦笑)。

当会:聞き違いかもしれないけれども本人はそのように思っている。だから、それほどお困りになっているので、どこに、ご本人は、これは不正であり、文書偽造、事実と異なる書類が、回っているから、本人の知らないうちに勝手に、指定されて、ダムは作られるわ、森林は組合に勝手に伐採されるわと、いろいろ、こういうふうなことで、被害を受けたと言っている。

治山:うーん、まずですね、まあそのう、清水さまと我々の間で、同じもの、同じ事象、同じ手続きについて、まったく同じような理解をしているわけではないというところがあって、我々行政の理解を清水様のほうには何度も説明させていただいているところなんですけれど・・。

当会:ああ、そうですか。

治山:はい、なかなかすべてをご理解いただけていないようで。

当会:いやあもう、完全に頭の回路が、こういっては何ですが、大分今までの経緯で腹が立ったのかどうか、回路がかなり遮断されているので、これを解き起こすにはきちんと書面かなんかで分かりやすく言わないと、ご本人は納得できないと思うんですね。

治山:うーん、そうですね。それでちょっと、かいつまんで、簡単に説明しますと、我々は、そのう、行政の処分として、保安林の指定というのを行ったのは、えーと、平成11年、ということで、20年ほど前の話です。

当会:えー、官報の?

治山:17年から19年か、20年か、それほど前の話なんですね。

当会:そうですね。19年半くらいですね、11年10月に官報に載ったと言っていますからね。

治山:ええ、勿論、そのう、官報に載るまでに、その、さまざまな手続きが・・・、手続きと言うか内部処理で、・・あのう、処分ではないので内部処理でもあるんですけれども、あのう、森林所有者のかたとお話をするですとか、あるいは県と国との間で、所有のやり取りをするですとか、そういった手続きがあったうえで、官報に載るという形で処分が決定されるんですけれど、その当時において、そのう、平成11年当時に、どのような書類がやり取りがされ、その中で誤りがあったか、なかったか、というのは、多分、小川さまであればご理解できるかと思うんですけれども、あのう、全ての書類が保存されているわけでもない、というところから、ある程度、そのう、推測というのか、あのう、標準的な手続きはこうなっている、というような説明しかできない部分はあるというものなんですね。

当会:本人は公図、昔の公図から、説き起こして、その地番が筆界未定地で記載されたのを、なにか、地番がひとつしかないような形でされていると、そのような類のことをおっしゃっていますけどね。

治山:うーん、ただですね。あのう、清水様がそもそも、この土地について、権利を取得されたっていうのは平成24年(←当会注:平成6年が正しい)でございますので、指定当時、平成17年段階において、清水様が関係する部分って、とくにないんですね。

当会:ああ・・、そういうことになるんですか。

治山:はい。で、当時の関係者の人たちに、その正しい手続きを踏んで、・・踏んだ結果、その保安林を指定する必要があるというふうに、我々として考えて指定をしたというところなんですね。

当会:ふーん。

治山:で、事後的に、その・・・事後的に取得して、また、筆界未定であるという事実に基づいて、清水さまがさまざまなご主張をされていることは承知しておりますけれど、平成17年当時の指定手続きに、なんらかの瑕疵があった、誤りがあったとは、我々は考えていないんです。

当会:で、それを、示す書類も、いわゆる保存期限を過ぎているのであいにく手元にもないと、こういうことですね。

治山:うーん、・・・ということもありますし。あのう、指定にあたっては、その前に、「ここを指定する予定ですよ」という、予定通知というのを出しまして、その予定告知、ちょっとそのへん、言葉がいろいろあって申し訳ないが、「ここをそろそろ保安林に指定するつもりですけれども、皆さんいいですか?」ということを、県の広報で、公告するという手続きがあるんですね。で、その段階で、「ちょっと指定されたら困るんだけど、というご意見をお持ちの方は言ってくださいね」というようなプロセスを踏んでいるんですね。で、逆を言うと、そのう、その保安林を指定することによって守られる人たちも、そろそろ指定してくれるんだ、僕らはしっかり守られるんだな、ということが、あのう、地域の人たちに理解されるというようなプロセスなんですね、まあ、広聴する、広報するということですね。

当会:ああ、なるほどね。

治山:で、そういったプロセスのタイミングでなんらかの意見があれば言っていただけるというようなプロセスを踏んでいるので、そのタイミングで何かあれば、言っていただきたかったというのが、正直なところなんです。

当会:その頃は、まあ、ご本人は、まだ当事者ではなかったと、こういうことですよね?

治山:あのう、当事者でなくても意見を出すことはできますので。

当会:ああそうですか。

治山:はい、利害関係を有する人であれば(意見を)出すことができるので。たとえば、その土地から見て、そのう、山の斜面の下に住んでいて、「土石が落ちてくる可能性があるので不安だ」、みたいな人も意見が出せる。そういった法的なプロセスを我々は措置しているので。

当会:うーん、まあ、広聴制度というやつですね。まあ、今でいうパブリックコメントというようなやつですよね。

治山:はい、そうです。それで一カ所一カ所指定するごとに、そういった手続きを経て指定しているので、それが、そういったプロセスが終わった後に・・、終わってから十数年経ってから、言われてしまってもね、というのが正直なところ。

当会:うーん。ただその、なんというかな、明らかに瑕疵があるというところについては、そのう、遡ってそれを修正、是正、あるいはそのう、錯誤による、なんというか元に戻すというかな、いわゆる法務局でやっているような措置というのは可能ではないのでしょうか。

治山:あのう、錯誤による指定というものが仮にあったとすれば、それは当然指定すべきではないものですので、それは当然取り消す必要があると思いますけれど、その、該当の箇所については特段錯誤というものは発見できませんでしたし。

当会:いまでも?

治山:今でもですね。で、指定すべきという理由は今でも有効であるというふうに考えておりますので。

当会:そうですか。なんというか対象地が全然違っているところだと本人がおっしゃっていまして、この間、2月の8日に、群馬県の森林保全課の担当者ら数名となんか立ち会ったらしいんですけれども。

治山:はい。、

当会:あのう、場所の特定をしようと思ったら、そそくさと逃げられたといいって、また本人は怒っていましたけれどね。

治山:うーん。

当会:もう、これはあのう、個別具体的で、群馬県と藤岡市のほうに対して、まあ、清水さんが言っているわけで、これを小川さんにちょっと言うのはあれかもしれないけれども、まあ、そういった、依然として尾を引いているわけなので。

治山:うーん。

当会:相談を受けた私としてもね、ちょっとね、どうしたものかと思って、なにか妙案はないかなと思うんですけれども、どうしようもないんですかね? これ。

治山:うーん、あの・・・・保安林の場所が特定できなということは、あまりよろしい状態ではないというふうに我々も考えていますが、かといって保安林がまったくない、という状況ではない、という、あのう、まったくないということではないということではないというふうに思っている。

当会:何か、間違って谷川の反対のほうに指定したとかなんかね。そういう経緯もあると。これは清水さんのコメントですけどね。だから杭を打ったというところで、ここがそうでしょ、というところを、その筆界未定地にかかれた公図のところで、きちんと照合しようと思って、案内しようと思ったら、もう、そそくさと逃げられたと言っていますが。ご本人の相談を・・

治山:あのう、そこの部分ですね、すいません、別に清水さまがどうのとか、具体的な個所がどうの、というわけではないのですが・・

当会:一般論として、はい。

治山:一般論として言いますと、土地の杭というのは、両方、その、おなじ地番でなくて、地番Aと地番Bというものがあって、AとBの間に杭が入っていたとして、AとBの所有者が異なればAとBの間の杭を動かすということは民法上の罪にもなりますが、AとBの所有者が一緒であれば、AとBの間の杭を動かすということは当然できる、ということになっていますし、動かした後に法務局に、AとBの面積がこれだからこういうふうに変わりましたというふうに届け出ることも、測量さえすればできる、というふうになっておりますけれども、そのことと保安林として指定すべき区域、というのはあまり関係しないというふうに考えておりまして、この斜面、或いはこの谷間、について、一定程度の面積の区域、この範囲、この区域を指定すべきだということになれば、あのう、杭の場所はどうであろうと、そこを測量して、いろいろな区域について地番を特定して、筆の全部、あるいは一部について、必要なだけ指定するというのが我々の方針ですので。

当会:ああ、なるほど、そういうことなんですね。

治山:ですので、事後的に、そのう、所有者さんが、今の杭がここなんだから、みたいにおっしゃったとしても、保安林の区域というものが、事後的に変わるということは、ないんですね。

当会:なるほど、それで県の担当者のとった行動というものが少し、私としてはイメージ、今、していますけれどもね。

治山:まあ、ある一定の範囲では、想像されるとは思いますけれども、片岡さんにくっついて、ああ、片岡さんじゃねえや。清水さんにくっついて行って、杭を見たから、保安林の区域はここだといわれて、勝手に県の担当者も立ち会ったというような言質をとられたくないがために、行政官として身を守る行動として、行うということはありえると思うんですね。

当会:なるほどね。

治山:いつまでもそれをやり続けることが適正だとは思わないけれども、そういったこともあり得るのかなあ、とは想像しますけれどもね。

当会:一般論としてね。

治山:うーん。

当会:分かりました。あのう、私にとってもこれ、非常に自分が当事者。まあ、うちも山を持っていて保安林指定は、猫の額ほどのは一カ所あるんですけれどもね、ただ今回の清水さんのこの問題については私も、多岐にわたって詳しくないので、今の小川さんの説明を理解するのがやっとの状態なのですけれどね。

治山:ただそのう、保安林もですね、その必要のあるところを保安林にするという一方ですね、その森林所有者さんにとってみれば、そのう、固定資産税とかがタダになるとですとかいったような優遇もございますし、そういったところでメリットとデメリットのバランスの中で、その地域にとって必要な区域を保安林に指定するというものになっておりますので、あのう、なかなかその指定のタイミングでご理解が得られても、その、相続とか、ありはその、所有者さんが変わられることによってご理解が得られないこともあると言えば、あるんですけれども・・。ただただ、その、やはり、地域にとって必要な区域を必要最小限の範囲で指定しているというものですので、まああの、保安林を指定しないと、治山事業、あの、山を納める工事ですね。ダムの設置等も含めてですけれども、土砂災害に対する工事もできない、というところもございますので、そういった中で、地域で、そのう、治山事業が必票だったという背景もあって、あのう、ここの清水さまの、今現在ですね、清水様の持たれている土地について、保安林になっていることだ、というふうに理解をしておりますので。

当会:ええ、ええ、そうです。

治山:で、もともと、そのまあ、治山事業が地域にとってほんとに必要だったかみたいな話はあるのかもしれないですけれど、あのう、やっぱり地域で災害がこわいよ、災害が起きたらどうするんだ、みたいな議論の中で、必要だということで、やられた事業だというふうに我々は認識しておりますので。

当会:うーん。

治山:そういった意味で、その、おっしゃられる、やった場所について、持っている人に、場所と、その、なんというんですかね、外れ区に近いですけれども、ちょっと損したなと思う気持ちもあるのかもしれないですけど、それに森林として使っていただく、林業をやっていただく分には、特段差しさわりのあるような制限が掛かるわけでは無いので、その点はちょっとご理解いただければなあということで、私の方からも何度が清水様のほうには説明はさせていただいたんですけれども。

当会:ああ、そうですか。

治山:はい。

当会:これは、解除という分けにはいかないんですね。一度ダムを作ったりした経緯も平成9年にはあるようですけれども。

治山:うーん、そうですね、そこ、保安林の制度としてなんですけれど、森林状態を維持することによって、そのう、土砂の流出ですとか、水源の涵養ですとか、そういった機能が発揮するような制度になっておりまして、で、そのう、森林があってその下流に住んでいる人たちにとって、ここが森林であることによって、下流の人々の生活が守られている状態にある限りにおいては、その時には解除にはならないのかなと思う。で、もし仮に解除になるとすればですね、その、下流に住んでいる人たちが誰一人居なくなる、というような、保全対象の消滅というんですけれど、そこを引き続き、その、森林として維持する必要がなくなったような場合には解除することはあるんですけれど、あのう、河川下に人が住んでいてそこが勝手に開発されたりとか、切り開かれて、土砂が出ちゃうような状態になったら困るよという人たちが住んでいる限りにおいては、引き続き、その、公益的な機能を発揮し続けていただく必要があると思いますので。

当会:そうですか、まああのう、うちの周りもメガソーラーでもう森林がバサバサ切られて造成されていますけれども、そのなかに保安林は掛かっていないようですけれども、いろいろ森林としての地帯をすぐに解除して、下流に実際に水も流れたりして、水田に土砂が流れ込んだりして迷惑したんだけれど、その業者もシランプリで、いろいろ問題が起きているんですよね。

治山:うーん。

当会:だからまあ、一般論と実際の現実論ではいろいろ問題が発生しているんですけれどもね。

治山:うーん。やっぱり、特に守るべきところ、土砂が出たら、人命・財産にかかわるようなところっていうのは、保安林に指定して、メガソーラーじゃないですけれど、開発行為についてもしっかり規制する。その一方で、その、普通の森林についてまで、全部が全部、強い規制をかけるというのも、個人さんの財産に他逸してご利敵じゃないので問ところでちょっとばらんすぉとって運営していかなければならないということは、我々も常々感じておりますので。

当会:広聴制度をもう少しわかり易くしたほうがいいと思うんですけれどもね。うちの山でも、それは共有林なので、保安林指定というときには、村で数十名持っていた山がたまたま引っかかって、はがき一枚きましたけれどもね。別にそれは共有林なので特にパブリックコメントも出す必要もないとは私は思ったんですけれども、官報にぱっと載せたのをいちいちチェックする時間もないのでね。その辺は何かもっと良い方法がないかなとは、いつも思っているんですけれども。

治山:そこはちょっとすいません。ご意見として受け止めさせていただきます。

当会:そうですか、ありがとうございます。

治山:なかなか技術的に難しいところがあるので、考えていきたいと思います。

当会:山ほどそういった事案があるのでしょうが。

治山:全国ある中で、というところもあるので。

当会:そうですね。すいません、とりあえず、私もこれ以上お聞きしてもちょっと頭の中で理解できないんですけれど、とりあえず・・・

治山:また、その清水様のほうに何らか、お話は有ると思うので、また相談したいことがあれば、私の方に(電話を)掛けていただければ、お答えをいたしますので。

当会:ありがとうございます。

治山:はい。

当会:えーと、治山課の小川さまでよろしいですね。

治山:はい、治山課の小川と申します。

当会:はい、了解しました。

治山:はい。お願いいたします。

当会:すいません、ご出張後のお忙しいところを、ありがとうございます。

治山:はい、よろしくお願いいたします。

当会:ありがとございます。失礼します。

治山:失礼いたします。

**********

■このように、行政というものは、国も県も市も、たとえ不正な手続きで行われた事務事業でも、いったん完了してしまったものを後から誤りを認めて、訂正し、謝罪し、損害が出たら賠償するということは決して行おうとはしません。それは過去にあった事例で、当時の担当者の不正行為が明白であっても、一貫して「正しかった。問題はない」という姿勢を貫こうとします。

この事件でも、林野庁の専門官が、「調査をした結果、件の対応はルールどおりに為されており、なんら外部の指摘を受けるような問題点は見いだせなかった」という通り、行政マンの言動はすべて無謬性が根本にあるという考えから成り立っているようです。

■それにしても、地権者の承諾を得ないままでの保安林指定による無用な砂防ダム建設や、実体のない場所での間伐事業をでっち上げることで、多額の補助金が今も群馬県を始め全国各地で不正に支出されていると思うと、当会としても、今回の事件を奇貨として、真相究明と責任所在の明確化を通じて、再発防止を目指したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項おわり】