■今年も恒例の東邦亜鉛安中製錬所の視察会が4月6日(土)午前9時半から正午にかけて実施されました。昨年の第27回工場視察会には、筆者は生憎海外取材中だったために出られませんでした。なので、2年ぶりの参加となりました。

↑安中製錬所正門前の桜並木。↑

↑サクラは6分咲きといったところ。↑

↑集合場所の総合事務所棟。掲げられた環境スローガンはどうみても皮肉としか受け取れない。↑

↑午前9時10分ごろ到着し、9時半の開始まで1階の地元関係者控室で待機。隣の部屋が、安中緑の大地を守る会の弁護士らの控室。↑

<第28回東邦亜鉛安中製錬所視察会>

日時:2019年4月6日(土)09:30-

参加者(敬称略、順不同)

東邦亜鉛:中島正宏(前半司会、安中製錬所事務部環境管理室次長)、森田英治(安中製錬所製造部部長)、秋山武郎(常務執行役員、安中製錬所所長)、大久保浩(執行役員、本社総務本部本部長)、吉村正晴(本社総務部部長)、眞田淡史(顧問弁護士)、石井光(本社環境安全部長)

弁護団:4名(後半司会、弁護士)

緑の大地を守る会:約20名(オブザーバーとして当会のほか高橋由信、櫻井ひろ江、金井久男ら3市議含む)。

↑9時半に会場の2階の第1会議室へ移動。↑

↑開催前の会場の様子。↑

↑東邦亜鉛本社関係者の紹介。↑

↑安中製錬所関係者の紹介。↑

↑安中緑の大地を守る会側の代表挨拶。↑

工場側から配布された資料は次のとおりです。

(1)安中製錬所視察会のレジメ「ようこそ安中製錬所へ」

ZIP ⇒ 2019040628b.zip

(2)東邦亜鉛安中製錬所のパンフレット

ZIP ⇒

表紙・裏表紙:j.zip

沿革・モットー:201904122btvjoivbgj.zip

製錬工程図:201904123btvjoivzxj.zip

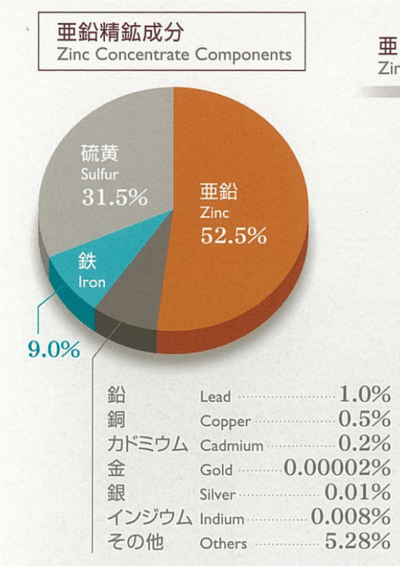

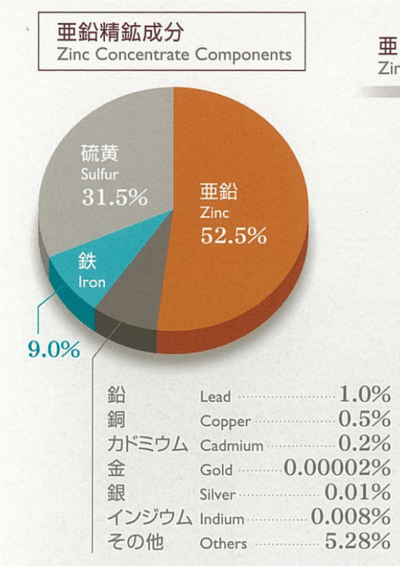

↑亜鉛精鉱成分↑

視察会の構成は上記(1)の資料のとおり、例年と同じで、最初に総合事務管理棟の2階の第一会議室で双方の代表者が挨拶を好感し、見学ルートの説明と見学時の諸注意(構内撮影禁止、構内の素材や製品への接触や規制区域内への無断立入厳禁など)のあと、外で記念の集合写真を撮り、健脚コースと楽々コースの2班に分かれてマイクロバスに分乗し、いつものコースを巡り、戻ってから再び第一会議室に集まり、質疑応答、意見交換を行うというものです。

初めに安中緑の大地を守る会の藤巻千浪会長が体調不良のため、藤巻岩男副会長から「円滑な質疑応答と意見交換の場になるよう互いに協力してやってきいきたいと思います」と代表挨拶があり、続いて製錬所を代表して秋山所長から「毎朝ラジオ体操をこの総合事務管理棟の屋上でやっていますが、昨日の朝は桜の花が一分咲き程度だったのに、本日はほぼ満開で、この日に合わせたかのようにきれいに咲いてくれました。これらの桜は昭和46年に、この総合事務所を建てた時に植えたものですが、以来半世紀にわたって咲き続けてきました。最近はちょっと先端が枯れっぽくなってきましたが。この視察会は平成4年から始まり、安中緑の大地を守る会と製錬所が年2回の定期協議会開催と、年1回の工場視察会を行う協定書、これを3年毎に更新して、今年が28回目の開催。地元の皆様と信頼関係を深めるため、また公害防止設備に関する相互理解などを目的に継続してまいりました。製錬所の操業面については淳緒に弑していますが、会社の業績は米中の貿易摩擦のあおりを受け、亜鉛価格の急落、さらには鉱山の不調が重なり赤字に転落を余儀なくされています。一方、環境面については年々厳しくなる法規制を問題なく遵守させていただいています。本日の工場視察会を通じて、これまでと同様に地元の皆様方のご指導、ご協力をいただきますようお願いいたしましてご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします」との発言がありました。

次の同所森田製造部長から、見学コースについて、「例年と同じく製造工程の一部と公害防止設備を中心に案内したい」と説明がありました。また「昨年はかなりの災害が全国で多発したがこの周辺は平穏でおかげさまで操業面も順調い推移しました。幸い安心で安全かつ安定した操業に努めている状況をぜひ皆さんにご覧いただきたい」と述べて、「マイクロバスを1班の健脚コース、ワゴン車を2班の楽々コースに割り振り、1班は現場でバスを降りて視察していただくため、ヘルメットの着用をお願いしたい。最後に注意事項として、場内の写真撮影は遠慮いただき、カメラ等は場内には絶対に持ち込まないようご協力願いたい。また、場内の設備や備品には絶対に手を触れないように願いたい」とアドバイスがあり、そのあと、総合事務管理棟前の広場で工場と桜の木をバックに記念の集合写真を撮影した後、工場視察に向かいました。

↑記念の集合写真撮影後、マイクロバスに向かう参加者ら。↑

視察コースは例年通りで、東邦亜鉛が鉱山法改正を機に住民に説明する前に作った一番上の産廃処分場には依然として何も投入されておらず(最初から必要性があったのか疑問。とりあえず鉱山法のどさくさに紛れて作っておこうという東邦亜鉛らしいやり方)、焙焼炉とロータリーキルンから排出される大量の排ガス(前者の亜硫酸ガスは硫酸工場から主に排出)の処理塔もこの28年間変わり映えしておらず、以前は見学コースに入っていた焙焼炉やロータリーキルンは最近では見学コースから外されています。

今回の視察会では、当会がスクープした鉛・ヒ素入り有毒スラグ問題が起きているため、スラグ置き場への立ち入りを会社側がどうするのか最も注目されましたが、いつもと同様にスラグ置き場入り口の道路にバリケードが築かれ、遠くから目視するしかありませんでした。

スラグ置き場では最大1万7000トンを収容できるとされていますが、遠目で見たところ、手前の半分の方だけにスラグが積みあがっており、奥のほうは空いている状態でした。珍しくスラグのある場所ではスラグからの発塵防止のためスプリンクラーで散水していましたが、普段もこのように細やかな対応をしているのかどうかは定かではありません。

新電解工場(といってももう7年経過)では、内部も依然と比べると煤っぽくなっており、かなり使い込まれた観があります。製造部長に1トンの亜鉛製造辺りに必要な電力量を聞いたところ、製造工程トータルで約4000kwh、電解工程だけに限れば約3000kwhとのことで、同業他社が約3500kwhであるのに比べると省エネで上回っているのだということです。この技術をスラグからの鉛・ヒ素の除去にも投入してほしいものです。なお、カソード(陰極)板は薄いアルミ板ですが、アノード(陽極)板は銀を少量混ぜた鉛板で、サイズはざっと高さ140㎝、幅60㎝、厚さ1㎝程度です。説明よれば、これが電解槽ごとにカソード108枚+アノード1枚=合計109枚が配置され、それが片側に36槽ずつ両側に計72槽配置されているため、全部でアノード板は7,776枚使われていることになります。電解工程は1日24時間で2日間、計48時間通電しっぱなしで亜鉛をカソード板に電着させています。これを自動剥離機でカソード54枚を1度に処理し、剥離した亜鉛シートを次工程に自動ベルトコンベアで運んでいます。

続いて電解工程後の溶解工程では、製鉄所の自動車用鋼板のメッキ用として1トンのインゴットを鋳造する様子と、亜鉛粉末の製造プラント、そして20㎏の小型インゴット鋳造ラインを視察しました。1トン鋳造工程では、最上段に亜鉛の大型溶解炉があり、中段には添加用のアルミの小型溶解炉がいくつかあり、地表の最下段に棺桶より二回りくらい大きい溶解槽がならび、出荷先の製鉄会社のハンドリングに見合った鋳型をつかっていました。20㎏インゴットの出荷先としては古河電気工業など大手以外にも、(株)三松(福岡県筑紫野市)、清水鍍研材(株)(大阪市東成区)など全国各地のユーザーのタグが目につきました。ふと上を見上げると屋根のスレートが古びているので、雨漏りがして溶解槽に落ちたら水蒸気爆発するのではないかと心配になり聞いてみたら、亜鉛の溶解槽は蓋が付いていて除塵をしたあと蓋を占めて鋳造するので雨滴が入る懸念はないそうです。

そのあと、水処理工程を視察しましたが、前年と異なる点について、硫酸工場の脇に豪雨時の調整池(容量1万6千㎥)を増設したのだということです。道理で昨年後半、なにか工事をしている風情でした。また、東側のオサカベ自動車に近い水田に面したエリアで木を伐採して工事を進めていましたが、これは外部からの侵入防止のためのフェンス工事だということでした。

そのあと、いつもであれば硫酸工場に向かうのですが、今回は昨年解体を終えたという旧電解工場の跡地をマイクロバスの中から視察しました。既に地面を舗装しており、スラグ置き場と同じくらいの1ヘクタールはあろうかという空間です。かねてから当会では、古くなった設備を片付けて、場所を有効活用し、工場が安易に外部に拡大しないよう釘をさしてきましたが、ようやくスクラップ・アンド・ビルドの考えを実行に移す気になったようです。また、ここを、地元の畑地対象の汚染土壌撤去・新鮮土客土のための公特事業で排出された重金属汚染土壌の受け入れスペースとして活用できると確信しました。おそらく東邦亜鉛側はそのような地元貢献は微塵も考慮していないことでしょうけど。

最後に硫酸工場を視察しました。ここでは98%、95%、70%の各種濃・希硫酸や無水硫酸など硫酸製品を製造するプラントだけに、相変わらず錆びだらけの設備ですが、一部、配管など交換したのか、塗装し直したような箇所も見受けられました。

1時間20分ほどの工場視察会を終えた一行は11時に再び総合事務管理棟に戻り、2階の第1回会議室に集いました。そして質疑応答が約1時間行われました。

↑視察会後の意見交換会冒頭で、会社側が公害防止の取り組み姿勢を報告。↑

最初に恒例によって会社側から、行政からヒヤリングした本件公害特別対策に関する事業の進捗状況が報告されました。また、玄米中のカドミウム濃度についての行政による恒例の検査結果の受け売りの報告もありました。さらに、会社側がこの1年部品交換など修繕を行ってきた項目や、今年度の改修計画について発表がありました。ロータリーキルンのベアリング交換や、前年度に引き続き焙焼炉の炉壁の部分交換が予定されているとのことですが、大規模な設備の更新工事とはほどとおく、旧態依然とした公害防止機器は、今年度も継承されるようです。

会社側が「環境ルールに則ってきちんと操業している」という説明に対して、公害訴訟原告弁護団も一言言っておくべきだと思ったことでしょう。高坂弁護士から、隣の高崎市箕郷町に大量に遺棄された有毒な鉛やヒ素を環境基準をはるかに超えて含むスラグの問題について、会社側に説明を求めるシーンが冒頭に展開されました。

その際、驚くべきことに会社側は「事前に小川さんからこのことについての協議の申し入れを本日午後行うことになっている」として具体的な回答を避けるような発言があったため、当会から「詳細かつ具体的な協議は午後行うにしても、概要については会社側として、この場で説明することは可能なのではないでしょうか?」とコメントしました。

このため、弁護団の方から、会社に対してこの場で回答できる範囲で説明してほしいと強く申し入れがありました。

すると、環境安全部長が、K砕についての会社側としての考え方について説明をしました。この中で、K砕はスラグではないとする東邦亜鉛の自分勝手な論理について、当方にとって示唆を得られるような説明内容がありました。つまり、スラグは材料を溶融温度以上に上げてドロドロの状況になるところ、K砕はロータリーキルンの中で「蒸し焼き」状態で処理されることから、温度上昇が鉛の沸点まで上がることなくプロセスを完了するため、中に含まれている鉛などの沸点が高温の有害元素が大量にK砕の中身として残留してしまうのです。しかし、環境安全部長はK砕の由来を説明しただけで、今回の高崎市箕郷町での不法投棄の原因者が自らであることは認めようとしませんでした。

↑K砕の定義について説明する石井本社環境安全部長(以前日本鉱業協会に出向経験あり)と、心配そうに見つめる大久保執行役員。↑

これに対して弁護団のメンバーらは、「箕郷町松之沢にある岡田工務店所有の大型ソーラー施設の増勢に数万トン単位のK砕が使われており、重金属による地下水汚染が周辺住民への脅威となっている」として「自主的になぜK砕の出荷先がそうした不法投棄をしたのか、実態把握のための調査をする意向は持っているのか」と会社側に質しました。ところが、会社側は「調査する予定はありません」として、公害企業の片りんを覗かせる始末でした。

当会からは、K砕以外にも、降下ばいじん量について会社側に、県が計測した過去5年間のデータを提示し、「時折り突出した降下ばいじん量を記録する月が見られるが、この場合、会社側もダストジャーで独自に降下ばいじん量を計測しているはずだから、県の記録と突合させ、なぜそうした降下ばいじん量が急増したのか、原因究明と再発防止策を真剣に講じるべきだ」と指摘しました。会社側からは「どうしたら県の記録が入手できるのか?」などとする質問が出るかと思いきや、沈黙をしたままなので、当会から「情報公開をすれば14日以内に開示決定される。そのくらいの手間は惜しまず、公害防止対策のための努力をしてほしい」と申し入れました。

他には、安中緑の大地を守る会の会員から、岩井における公特事業対象地2.5haのうち08haを対象に現況復旧方式で着手が予定されている件で、「排土した汚染土壌の処分地として、現在ある緑の大地を守る会の事務所および広場の敷地に、排土した重金属汚染土を集めて、盛り土をする案が浮上しているが、周辺に井戸があり、そこから畑作用に灌漑用水をくみ上げているため、汚染土を使って盛り土する際には、滲出した有害な汚染水が地下にしみ込まないように、遮水のための舗装やシートをぜひ施工してその上に汚染土を盛るなど、必要な対策をきちんと講じてほしい」と会社側に申し入れました。

他のメンバーから、「この場は東邦亜鉛の視察会なので、公特事業に関する協議の場ではない」などと諫められていましたが、西岩井地区は筆者の住む北野殿を上回るほどのカドミウム汚染度の状況にあり、長年にわたり苦しめられた住民としては無理からぬ申し入れだと感じました。

こうして今回の質疑応答は珍しく弁護団主導で会社側とのやりとりが行われ、最後に本社の執行役員から締めの挨拶があり、正午前に視察会が終了しました。

↑視察会の講評を述べる緑の大地を守る会事務局長。↑

↑最後に視察会終了を宣言する会社側司会者。↑

■その後、12時10分から13時30分まで、当会と会社の環境管理担当者ら2名との間で、別途懸案事項に関する協議を行いました。

↑午後の協議場所となった総合事務所1階事務部脇にある応接室。相変わらずドリル優子のカレンダーが壁にかけられている。公選法違反容疑で当会の告発を受け東京地検特捜部の事情聴取を受けたことはすでに忘却の彼方らしい。この分だと優子ワインもまたぞろ配り始めているかも。↑

↑どうやって調達したのかわからない天皇皇后両陛下のカレンダーも。↑

この協議に先立ち当会からは、次の内容の質問事項を安中製錬所長宛にFAXで提出しておきました。

*****協議依頼書*****ZIP ⇒ 20190402mb.zip

2019年4月2日

〒379-0115 群馬県安中市中宿1443

東邦亜鉛株式会社安中製錬所

安中製錬所長兼機器部品事業部長

執行役員 秋山武郎様

(事務部 中島次長様、石井様気付)

FAX:027-382-4402

〒379-0114 群馬県安中市のドン980

碓氷川流域公害防除特別土地改良事業

推進委員会本部役員(広報担当)

小川 賢

電 話:090-5302-8312

FAX:027-381-0364

件名:4月6日視察会後の情報交換・共有にかかるご協議について(お願い)

拝啓 貴社ますますご清栄のほどお慶び申し上げます。

さて、きたる2019年4月6日(土)午前9時30分から正午にかけて、御社貴所で毎年この時季に開催される安中緑の大地を守る会主催の恒例の第28回工場視察会に、今回もオブザーバーとして参加を予定しております。

つきましては、この機会に、貴所をとりまくさまざまな事柄について、情報交換、情報共有を目的として質疑応答の機会を賜りたくお願い申し上げます。

具体的には、工場視察会では時間的な余裕が見込めないため、誠に恐縮ですが、視察会後、昼休みを適宜挟んで、御社関係者の皆様方と、午後からご面談およびご協議の時間を頂戴できれば幸いに存じます。

なお、事前にご面談時のご協議の項目について、別紙のとおりあらかじめご連絡いたしますので、できる限り事前にお調べいただき、当日の協議に臨んでいただけますと幸甚です。

敬具

別紙 協議希望項目リスト

=====別紙=====

別紙 協議希望項目リスト

0 <工場の操業について>

01 安中製錬所の最大製錬能力

02 貴所の過去1年間の鉱石搬入量

03 貴所の過去1年間の亜鉛、カドミウムなどのそれぞれの製品の生産量(=出荷量?)

04 貴所の過去1年間の銀滓、K砕、その他副生品等のそれぞれの発生量と出荷量

05 貴所が主に使用している鉱石の種別(閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、ウルツ鉱、異極鉱、水亜鉛土・・・?)および主要鉱物成分パーセンテージ(硫黄%、鉄%、亜鉛%、鉛%、カドミウム%、銀%、その他成分%)

06 貴所が主に使用している鉱石の原産地

1 <K砕について>

11 貴社(および貴所)は、非鉄大手8社の一員として日本鉱業協会に加盟していますがの同協会のスラグ委員会のメンバーではないようです。我が国を代表する製錬所を有する貴社(および貴所)がなぜ日本鉱業協会スラグ委員会のメンバーに名を連ねておられないのか、その理由をお聞かせください。

12 K砕の定義(社内基準の有無)

13 貴所の過去1年間のK砕の出荷先とそれぞれの出荷量

14 これまで貴所が岡田工務店向けに出荷していたK砕の期間と数量

15 岡田工務店のある高崎市箕郷町の公有地・民有地など多数の土地に使用されていたK砕に関するご認識(箕郷町が高崎市に合併した平成18年以前のK砕の出荷状況を含む)

16 K砕に含まれている鉛やヒ素が土壌汚染対策法をはるかに超える基準値を示している事実についての貴所のご認識

17 K砕がなぜ鉛リッチ・ヒ素リッチになったのかについての原因についてのご認識(鉱石成分、製錬プロセスにおける考察を含む)

18 K砕に含まれる鉛、ヒ素、亜鉛など重金属の低減にむけた対策案と現状実施体制

2 <操業中の騒音について>

21 二年前の視察会の質疑応答の際にもお伝えしましたが、構内から外部に漏れる騒音が結構高いレベルにあるようです。北野殿の畑で農作業をしていると、ロータリーキルンの押込み送風機なのか相当やかましく聞こえます。騒音に対する現状と対策についてのご認識

3 <災害時の地元との連絡方法について>

31 地元北野度地区では私もメンバー一員の防災組織が編成されていますが、地震、噴火、豪雨・豪雪など異常気象時に貴所の安全・安定操業状況など緊急問合せ先窓口に関する情報(ご担当部署名・ご担当者・ご連絡先)

※尚、この他、現在地元で推進中の公特事業についても、情報交換および意見交換を致し度。

**********

■会社側からは、予め通告しておいた協議事項について、会社側(石井光・環境安全部長兼環境管理部長)からそれぞれの質問事項について、次の説明(●赤文字)がありました。

**********

01 安中製錬所の最大製錬能力

●(視察会におけるマイクロバスの中での製造部長の説明として)亜鉛地金年間生産能力についての経産省の許可は14万トン。これを12カ月で割った1万1667トンが月間最大精錬能力となる。

02 貴所の過去1年間の鉱石搬入量

●これは担当部署が違うので分からない。

03 貴所の過去1年間の亜鉛、カドミウムなどのそれぞれの製品の生産量(=出荷量?)

●これは担当部署が違うので分からない。

04 貴所の過去1年間の銀滓、K砕、その他副生品等のそれぞれの発生量と出荷量

●これは担当部署が違うので分からない。

05 貴所が主に使用している鉱石の種別(閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、ウルツ鉱、異極鉱、水亜鉛土・・・?)および主要鉱物成分パーセンテージ(硫黄%、鉄%、亜鉛%、鉛%、カドミウム%、銀%、その他成分%)

●企業機密のため言えない。

06 貴所が主に使用している鉱石の原産地

●豪州の子会社が算出するエンデバー鉱とラスプ鉱を含め、11種類くらいあるが、豪州以外には南米からも購入している。国も含めそれ以上のことは言えない。

1 <K砕について>

11 貴社(および貴所)は、非鉄大手8社の一員として日本鉱業協会に加盟していますがの同協会のスラグ委員会のメンバーではないようです。我が国を代表する製錬所を有する貴社(および貴所)がなぜ日本鉱業協会スラグ委員会のメンバーに名を連ねておられないのか、その理由をお聞かせください。

●当社のK砕は、同業他社のスラグと異なり、言ってみればロータリーキルンによって「蒸し焼き」の形で生成される。内容物が全部溶融して互いに混じり合っている「スラグ」ではなく、内容物の一部が蒸発するものの、それらが混然一体となるわけではない。つまり、饅頭を「蒸す」という感じで、ここの原料が形状をとどめており、出来上がった外見は「おこし」(雷おこし)のような多孔質の物体。そのため、当社ではスラグとは一線を画していると判断して、スラグ委員会には加入していない。この状態は、すくなくとも20年前に諸先輩からこのようになっている(スラグ委員会非参加)ことを言い聞かされていた。

12 K砕の定義(社内基準の有無)

●スラグ委員会制定の基準マニュアルはここにあるが、当社のはスラグではないので、スラグ委員会の基準は適用されない。それ以上のことは言えない。

13 貴所の過去1年間のK砕の出荷先とそれぞれの出荷量

●契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので言えない。

14 これまで貴所が岡田工務店向けに出荷していたK砕の期間と数量

●出荷先の具体的な名前については、そもそも契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので一切言えない。

15 岡田工務店のある高崎市箕郷町の公有地・民有地など多数の土地に使用されていたK砕に関するご認識(箕郷町が高崎市に合併した平成18年以前のK砕の出荷状況を含む)

●出荷先の具体的な名前については、そもそも契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので一切言えない。したがって、箕郷町の梅林公園などで高崎市と合併以前の平成18年以前にK砕が出荷されていたかどうかは、出荷先と数量も含めて言うことはできない。また、出荷先でどのように使用しているか、についても出荷先が判断したことであり、当社としては、調査の必要性は感じていない。

16 K砕に含まれている鉛やヒ素が土壌汚染対策法をはるかに超える基準値を示している事実についての貴所のご認識

●既に上述したとおり、K砕は「スラグではなく商品である」という認識であり、したがって、廃棄物ではないので、そうした(土壌汚染対策法などの法令)の定めた基準の適用を受ける対象にない。

17 K砕がなぜ鉛リッチ・ヒ素リッチになったのかについての原因についてのご認識(鉱石成分、製錬プロセスにおける考察を含む)

●上述のとおり、鉛やヒ素など特定の物質が基準に対してどうこう評価する立場にない。K砕の定義については、上述のとおりであり、一般に呼ばれている溶融した状態から生じるスラグとは別のものであり、蒸し焼きされた状態で生じたものである。また、原料となる鉱石の成分については、豪州子会社が産出する鉱石(原石は亜鉛含含量が5%程度。これを山元で1次選鉱して50%程度にしたものが精鉱)も、それぞれの鉱脈ごと、さらにその採掘ポイントで、成分は異なっている。船積みに際しては、1次選鉱後の精鉱をロット毎にサンプル分析して品質証明を付け、それが取引金額に反映され、出荷される。精鉱の含有量にはバラツキがあるため、一概に言えない。一例として本日配布した会社のカタログの「製錬工程図」の冒頭に掲げた「亜鉛精鉱成分」を参照願いたい。

18 K砕に含まれる鉛、ヒ素、亜鉛など重金属の低減にむけた対策案と現状実施体制

●K砕について説明する。精鉱を焙焼炉に投入し燃焼させて、中に3割ほど含まれる硫黄を除去した焼鉱を希硫酸に浸けて溶かした際に、溶けきれずに沈殿した残渣をロータリーキルンに投入して1300度C程度まで昇温し焼成して、その後急冷するとこぶし大の塊が得られ、セメント製造ではこれをクリンカーと呼んでいる。これを破砕し、20㎜メッシュのふるいにかけてできたものを、当社ではこれは「スラグ」と呼ばず、クリンカーの頭文字の「K」をとって「K砕」という商品名を付けて呼んでいる。ちなみに希硫酸に溶け込んだ焼鉱中の亜鉛や鉄その他の成分を含む溶液は、次に酸化させて鉄分を分離し、さらに亜鉛の粉末を加えてカドミウム等を分離した後電解精錬工程に回している。

【当方からお伝えしたコメント】

焼鉱中に含まれている諸成分のうち、鉛の沸点は1749度C、ヒ素は613度C、亜鉛とカドミウムは767度C、水銀は357度C、銅は2562度C、金は2700度C、銀は2162度C、インジウムは2072度Cである。このうち金、銀、銅のほか、希硫酸に解け込みきれなかった鉛、亜鉛、ヒ素、水銀などはロータリーキルンで蒸し焼きにしても、鉛は蒸発せず、また、その他の元素成分も十分揮発しきれないので、K砕の中に含まれてしまうのではないか。このため、K砕にはとりわけ蒸発しなかった鉛が高濃度に含まれるのではないか。視察会で配布されたカタログに掲載された亜鉛精鉱成分例をみても、鉛が1%程度含まれており、豪州子会社のHPにもラスプ鉱には鉛がかなり含まれている旨の記載がある。よって、K砕は、安中製錬所から外部に出荷せず、安中貨物の戻りの便を活用して、小名浜まで運び、船で契島製錬所に搬入して鉛原料として活用するのが良策ではないのか。ぜひ、緊急かつ真剣に検討し実施願いたい。

2 <操業中の騒音について>

21 二年前の視察会の質疑応答の際にもお伝えしましたが、構内から外部に漏れる騒音が結構高いレベルにあるようです。北野殿の畑で農作業をしていると、ロータリーキルンの押込み送風機なのか相当やかましく聞こえます。騒音に対する現状と対策についてのご認識

●騒音については、定期的に計測し、環境法令に合致していることを確認している。上記の意見については、そのような意見が寄せられたということで、参考にさせていきたい。

3 <災害時の地元との連絡方法について>

31 地元北野度地区では私もメンバー一員の防災組織が編成されていますが、地震、噴火、豪雨・豪雪など異常気象時に貴所の安全・安定操業状況など緊急問合せ先窓口に関する情報(ご担当部署名・ご担当者・ご連絡先)

●担当部署:安中製錬所・環境管理室

担 当 者:中島正宏次長

連 絡 先:電話027-382-1551※4/26ご本人からの変更要請に基づき修正)

**********

また、現在地元で行政と住民地権者との間で推進中の公害防除特別対策事業(公特事業)について、当会からいくつか確認と申し入れをしました。

そして以上のやり取りの概要についてまとめたものを文書にて、当会から東邦亜鉛安中製錬所長充てに4月8日付でFAXにて提出しておきました。

※東邦亜鉛安中製錬所長あて協議内容概要確認事項通知書 ZIP ⇒ 20190426r1mmfmfax.zip

■今回は、第28回目の安中製錬所工場視察会ということで、2年ぶりに参加しましたが、工場の操業内容とプロセスについて予備知識がないと、どこに問題や課題があるのかどうかは、なかなか判断しにくいところがあります。

このため毎年継続的に参加していないと、事情が呑み込めず、しかも、わずか1時間余りのごく限られたエリア内のみの工場視察では、広大で複雑な安中製錬所の精錬事業の実態は把握しにくいのも当然です。

今後は、さらに同社や同工場の関連情報のみならず、他の同業者の諸情報の収集にも努め、東邦亜鉛が再び汚染物質や有毒物質を環境中にばらまかないよう周辺住民として監視を強めてまいりたいと存じます。

↑工場視察会と当会との協議を終えて、再び操業モードに戻った会社側総合事務所と桜並木。↑

【ひらく会情報部】

↑安中製錬所正門前の桜並木。↑

↑サクラは6分咲きといったところ。↑

↑集合場所の総合事務所棟。掲げられた環境スローガンはどうみても皮肉としか受け取れない。↑

↑午前9時10分ごろ到着し、9時半の開始まで1階の地元関係者控室で待機。隣の部屋が、安中緑の大地を守る会の弁護士らの控室。↑

<第28回東邦亜鉛安中製錬所視察会>

日時:2019年4月6日(土)09:30-

参加者(敬称略、順不同)

東邦亜鉛:中島正宏(前半司会、安中製錬所事務部環境管理室次長)、森田英治(安中製錬所製造部部長)、秋山武郎(常務執行役員、安中製錬所所長)、大久保浩(執行役員、本社総務本部本部長)、吉村正晴(本社総務部部長)、眞田淡史(顧問弁護士)、石井光(本社環境安全部長)

弁護団:4名(後半司会、弁護士)

緑の大地を守る会:約20名(オブザーバーとして当会のほか高橋由信、櫻井ひろ江、金井久男ら3市議含む)。

↑9時半に会場の2階の第1会議室へ移動。↑

↑開催前の会場の様子。↑

↑東邦亜鉛本社関係者の紹介。↑

↑安中製錬所関係者の紹介。↑

↑安中緑の大地を守る会側の代表挨拶。↑

工場側から配布された資料は次のとおりです。

(1)安中製錬所視察会のレジメ「ようこそ安中製錬所へ」

ZIP ⇒ 2019040628b.zip

(2)東邦亜鉛安中製錬所のパンフレット

ZIP ⇒

表紙・裏表紙:j.zip

沿革・モットー:201904122btvjoivbgj.zip

製錬工程図:201904123btvjoivzxj.zip

↑亜鉛精鉱成分↑

視察会の構成は上記(1)の資料のとおり、例年と同じで、最初に総合事務管理棟の2階の第一会議室で双方の代表者が挨拶を好感し、見学ルートの説明と見学時の諸注意(構内撮影禁止、構内の素材や製品への接触や規制区域内への無断立入厳禁など)のあと、外で記念の集合写真を撮り、健脚コースと楽々コースの2班に分かれてマイクロバスに分乗し、いつものコースを巡り、戻ってから再び第一会議室に集まり、質疑応答、意見交換を行うというものです。

初めに安中緑の大地を守る会の藤巻千浪会長が体調不良のため、藤巻岩男副会長から「円滑な質疑応答と意見交換の場になるよう互いに協力してやってきいきたいと思います」と代表挨拶があり、続いて製錬所を代表して秋山所長から「毎朝ラジオ体操をこの総合事務管理棟の屋上でやっていますが、昨日の朝は桜の花が一分咲き程度だったのに、本日はほぼ満開で、この日に合わせたかのようにきれいに咲いてくれました。これらの桜は昭和46年に、この総合事務所を建てた時に植えたものですが、以来半世紀にわたって咲き続けてきました。最近はちょっと先端が枯れっぽくなってきましたが。この視察会は平成4年から始まり、安中緑の大地を守る会と製錬所が年2回の定期協議会開催と、年1回の工場視察会を行う協定書、これを3年毎に更新して、今年が28回目の開催。地元の皆様と信頼関係を深めるため、また公害防止設備に関する相互理解などを目的に継続してまいりました。製錬所の操業面については淳緒に弑していますが、会社の業績は米中の貿易摩擦のあおりを受け、亜鉛価格の急落、さらには鉱山の不調が重なり赤字に転落を余儀なくされています。一方、環境面については年々厳しくなる法規制を問題なく遵守させていただいています。本日の工場視察会を通じて、これまでと同様に地元の皆様方のご指導、ご協力をいただきますようお願いいたしましてご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします」との発言がありました。

次の同所森田製造部長から、見学コースについて、「例年と同じく製造工程の一部と公害防止設備を中心に案内したい」と説明がありました。また「昨年はかなりの災害が全国で多発したがこの周辺は平穏でおかげさまで操業面も順調い推移しました。幸い安心で安全かつ安定した操業に努めている状況をぜひ皆さんにご覧いただきたい」と述べて、「マイクロバスを1班の健脚コース、ワゴン車を2班の楽々コースに割り振り、1班は現場でバスを降りて視察していただくため、ヘルメットの着用をお願いしたい。最後に注意事項として、場内の写真撮影は遠慮いただき、カメラ等は場内には絶対に持ち込まないようご協力願いたい。また、場内の設備や備品には絶対に手を触れないように願いたい」とアドバイスがあり、そのあと、総合事務管理棟前の広場で工場と桜の木をバックに記念の集合写真を撮影した後、工場視察に向かいました。

↑記念の集合写真撮影後、マイクロバスに向かう参加者ら。↑

視察コースは例年通りで、東邦亜鉛が鉱山法改正を機に住民に説明する前に作った一番上の産廃処分場には依然として何も投入されておらず(最初から必要性があったのか疑問。とりあえず鉱山法のどさくさに紛れて作っておこうという東邦亜鉛らしいやり方)、焙焼炉とロータリーキルンから排出される大量の排ガス(前者の亜硫酸ガスは硫酸工場から主に排出)の処理塔もこの28年間変わり映えしておらず、以前は見学コースに入っていた焙焼炉やロータリーキルンは最近では見学コースから外されています。

今回の視察会では、当会がスクープした鉛・ヒ素入り有毒スラグ問題が起きているため、スラグ置き場への立ち入りを会社側がどうするのか最も注目されましたが、いつもと同様にスラグ置き場入り口の道路にバリケードが築かれ、遠くから目視するしかありませんでした。

スラグ置き場では最大1万7000トンを収容できるとされていますが、遠目で見たところ、手前の半分の方だけにスラグが積みあがっており、奥のほうは空いている状態でした。珍しくスラグのある場所ではスラグからの発塵防止のためスプリンクラーで散水していましたが、普段もこのように細やかな対応をしているのかどうかは定かではありません。

新電解工場(といってももう7年経過)では、内部も依然と比べると煤っぽくなっており、かなり使い込まれた観があります。製造部長に1トンの亜鉛製造辺りに必要な電力量を聞いたところ、製造工程トータルで約4000kwh、電解工程だけに限れば約3000kwhとのことで、同業他社が約3500kwhであるのに比べると省エネで上回っているのだということです。この技術をスラグからの鉛・ヒ素の除去にも投入してほしいものです。なお、カソード(陰極)板は薄いアルミ板ですが、アノード(陽極)板は銀を少量混ぜた鉛板で、サイズはざっと高さ140㎝、幅60㎝、厚さ1㎝程度です。説明よれば、これが電解槽ごとにカソード108枚+アノード1枚=合計109枚が配置され、それが片側に36槽ずつ両側に計72槽配置されているため、全部でアノード板は7,776枚使われていることになります。電解工程は1日24時間で2日間、計48時間通電しっぱなしで亜鉛をカソード板に電着させています。これを自動剥離機でカソード54枚を1度に処理し、剥離した亜鉛シートを次工程に自動ベルトコンベアで運んでいます。

続いて電解工程後の溶解工程では、製鉄所の自動車用鋼板のメッキ用として1トンのインゴットを鋳造する様子と、亜鉛粉末の製造プラント、そして20㎏の小型インゴット鋳造ラインを視察しました。1トン鋳造工程では、最上段に亜鉛の大型溶解炉があり、中段には添加用のアルミの小型溶解炉がいくつかあり、地表の最下段に棺桶より二回りくらい大きい溶解槽がならび、出荷先の製鉄会社のハンドリングに見合った鋳型をつかっていました。20㎏インゴットの出荷先としては古河電気工業など大手以外にも、(株)三松(福岡県筑紫野市)、清水鍍研材(株)(大阪市東成区)など全国各地のユーザーのタグが目につきました。ふと上を見上げると屋根のスレートが古びているので、雨漏りがして溶解槽に落ちたら水蒸気爆発するのではないかと心配になり聞いてみたら、亜鉛の溶解槽は蓋が付いていて除塵をしたあと蓋を占めて鋳造するので雨滴が入る懸念はないそうです。

そのあと、水処理工程を視察しましたが、前年と異なる点について、硫酸工場の脇に豪雨時の調整池(容量1万6千㎥)を増設したのだということです。道理で昨年後半、なにか工事をしている風情でした。また、東側のオサカベ自動車に近い水田に面したエリアで木を伐採して工事を進めていましたが、これは外部からの侵入防止のためのフェンス工事だということでした。

そのあと、いつもであれば硫酸工場に向かうのですが、今回は昨年解体を終えたという旧電解工場の跡地をマイクロバスの中から視察しました。既に地面を舗装しており、スラグ置き場と同じくらいの1ヘクタールはあろうかという空間です。かねてから当会では、古くなった設備を片付けて、場所を有効活用し、工場が安易に外部に拡大しないよう釘をさしてきましたが、ようやくスクラップ・アンド・ビルドの考えを実行に移す気になったようです。また、ここを、地元の畑地対象の汚染土壌撤去・新鮮土客土のための公特事業で排出された重金属汚染土壌の受け入れスペースとして活用できると確信しました。おそらく東邦亜鉛側はそのような地元貢献は微塵も考慮していないことでしょうけど。

最後に硫酸工場を視察しました。ここでは98%、95%、70%の各種濃・希硫酸や無水硫酸など硫酸製品を製造するプラントだけに、相変わらず錆びだらけの設備ですが、一部、配管など交換したのか、塗装し直したような箇所も見受けられました。

1時間20分ほどの工場視察会を終えた一行は11時に再び総合事務管理棟に戻り、2階の第1回会議室に集いました。そして質疑応答が約1時間行われました。

↑視察会後の意見交換会冒頭で、会社側が公害防止の取り組み姿勢を報告。↑

最初に恒例によって会社側から、行政からヒヤリングした本件公害特別対策に関する事業の進捗状況が報告されました。また、玄米中のカドミウム濃度についての行政による恒例の検査結果の受け売りの報告もありました。さらに、会社側がこの1年部品交換など修繕を行ってきた項目や、今年度の改修計画について発表がありました。ロータリーキルンのベアリング交換や、前年度に引き続き焙焼炉の炉壁の部分交換が予定されているとのことですが、大規模な設備の更新工事とはほどとおく、旧態依然とした公害防止機器は、今年度も継承されるようです。

会社側が「環境ルールに則ってきちんと操業している」という説明に対して、公害訴訟原告弁護団も一言言っておくべきだと思ったことでしょう。高坂弁護士から、隣の高崎市箕郷町に大量に遺棄された有毒な鉛やヒ素を環境基準をはるかに超えて含むスラグの問題について、会社側に説明を求めるシーンが冒頭に展開されました。

その際、驚くべきことに会社側は「事前に小川さんからこのことについての協議の申し入れを本日午後行うことになっている」として具体的な回答を避けるような発言があったため、当会から「詳細かつ具体的な協議は午後行うにしても、概要については会社側として、この場で説明することは可能なのではないでしょうか?」とコメントしました。

このため、弁護団の方から、会社に対してこの場で回答できる範囲で説明してほしいと強く申し入れがありました。

すると、環境安全部長が、K砕についての会社側としての考え方について説明をしました。この中で、K砕はスラグではないとする東邦亜鉛の自分勝手な論理について、当方にとって示唆を得られるような説明内容がありました。つまり、スラグは材料を溶融温度以上に上げてドロドロの状況になるところ、K砕はロータリーキルンの中で「蒸し焼き」状態で処理されることから、温度上昇が鉛の沸点まで上がることなくプロセスを完了するため、中に含まれている鉛などの沸点が高温の有害元素が大量にK砕の中身として残留してしまうのです。しかし、環境安全部長はK砕の由来を説明しただけで、今回の高崎市箕郷町での不法投棄の原因者が自らであることは認めようとしませんでした。

↑K砕の定義について説明する石井本社環境安全部長(以前日本鉱業協会に出向経験あり)と、心配そうに見つめる大久保執行役員。↑

これに対して弁護団のメンバーらは、「箕郷町松之沢にある岡田工務店所有の大型ソーラー施設の増勢に数万トン単位のK砕が使われており、重金属による地下水汚染が周辺住民への脅威となっている」として「自主的になぜK砕の出荷先がそうした不法投棄をしたのか、実態把握のための調査をする意向は持っているのか」と会社側に質しました。ところが、会社側は「調査する予定はありません」として、公害企業の片りんを覗かせる始末でした。

当会からは、K砕以外にも、降下ばいじん量について会社側に、県が計測した過去5年間のデータを提示し、「時折り突出した降下ばいじん量を記録する月が見られるが、この場合、会社側もダストジャーで独自に降下ばいじん量を計測しているはずだから、県の記録と突合させ、なぜそうした降下ばいじん量が急増したのか、原因究明と再発防止策を真剣に講じるべきだ」と指摘しました。会社側からは「どうしたら県の記録が入手できるのか?」などとする質問が出るかと思いきや、沈黙をしたままなので、当会から「情報公開をすれば14日以内に開示決定される。そのくらいの手間は惜しまず、公害防止対策のための努力をしてほしい」と申し入れました。

他には、安中緑の大地を守る会の会員から、岩井における公特事業対象地2.5haのうち08haを対象に現況復旧方式で着手が予定されている件で、「排土した汚染土壌の処分地として、現在ある緑の大地を守る会の事務所および広場の敷地に、排土した重金属汚染土を集めて、盛り土をする案が浮上しているが、周辺に井戸があり、そこから畑作用に灌漑用水をくみ上げているため、汚染土を使って盛り土する際には、滲出した有害な汚染水が地下にしみ込まないように、遮水のための舗装やシートをぜひ施工してその上に汚染土を盛るなど、必要な対策をきちんと講じてほしい」と会社側に申し入れました。

他のメンバーから、「この場は東邦亜鉛の視察会なので、公特事業に関する協議の場ではない」などと諫められていましたが、西岩井地区は筆者の住む北野殿を上回るほどのカドミウム汚染度の状況にあり、長年にわたり苦しめられた住民としては無理からぬ申し入れだと感じました。

こうして今回の質疑応答は珍しく弁護団主導で会社側とのやりとりが行われ、最後に本社の執行役員から締めの挨拶があり、正午前に視察会が終了しました。

↑視察会の講評を述べる緑の大地を守る会事務局長。↑

↑最後に視察会終了を宣言する会社側司会者。↑

■その後、12時10分から13時30分まで、当会と会社の環境管理担当者ら2名との間で、別途懸案事項に関する協議を行いました。

↑午後の協議場所となった総合事務所1階事務部脇にある応接室。相変わらずドリル優子のカレンダーが壁にかけられている。公選法違反容疑で当会の告発を受け東京地検特捜部の事情聴取を受けたことはすでに忘却の彼方らしい。この分だと優子ワインもまたぞろ配り始めているかも。↑

↑どうやって調達したのかわからない天皇皇后両陛下のカレンダーも。↑

この協議に先立ち当会からは、次の内容の質問事項を安中製錬所長宛にFAXで提出しておきました。

*****協議依頼書*****ZIP ⇒ 20190402mb.zip

2019年4月2日

〒379-0115 群馬県安中市中宿1443

東邦亜鉛株式会社安中製錬所

安中製錬所長兼機器部品事業部長

執行役員 秋山武郎様

(事務部 中島次長様、石井様気付)

FAX:027-382-4402

〒379-0114 群馬県安中市のドン980

碓氷川流域公害防除特別土地改良事業

推進委員会本部役員(広報担当)

小川 賢

電 話:090-5302-8312

FAX:027-381-0364

件名:4月6日視察会後の情報交換・共有にかかるご協議について(お願い)

拝啓 貴社ますますご清栄のほどお慶び申し上げます。

さて、きたる2019年4月6日(土)午前9時30分から正午にかけて、御社貴所で毎年この時季に開催される安中緑の大地を守る会主催の恒例の第28回工場視察会に、今回もオブザーバーとして参加を予定しております。

つきましては、この機会に、貴所をとりまくさまざまな事柄について、情報交換、情報共有を目的として質疑応答の機会を賜りたくお願い申し上げます。

具体的には、工場視察会では時間的な余裕が見込めないため、誠に恐縮ですが、視察会後、昼休みを適宜挟んで、御社関係者の皆様方と、午後からご面談およびご協議の時間を頂戴できれば幸いに存じます。

なお、事前にご面談時のご協議の項目について、別紙のとおりあらかじめご連絡いたしますので、できる限り事前にお調べいただき、当日の協議に臨んでいただけますと幸甚です。

敬具

別紙 協議希望項目リスト

=====別紙=====

別紙 協議希望項目リスト

0 <工場の操業について>

01 安中製錬所の最大製錬能力

02 貴所の過去1年間の鉱石搬入量

03 貴所の過去1年間の亜鉛、カドミウムなどのそれぞれの製品の生産量(=出荷量?)

04 貴所の過去1年間の銀滓、K砕、その他副生品等のそれぞれの発生量と出荷量

05 貴所が主に使用している鉱石の種別(閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、ウルツ鉱、異極鉱、水亜鉛土・・・?)および主要鉱物成分パーセンテージ(硫黄%、鉄%、亜鉛%、鉛%、カドミウム%、銀%、その他成分%)

06 貴所が主に使用している鉱石の原産地

1 <K砕について>

11 貴社(および貴所)は、非鉄大手8社の一員として日本鉱業協会に加盟していますがの同協会のスラグ委員会のメンバーではないようです。我が国を代表する製錬所を有する貴社(および貴所)がなぜ日本鉱業協会スラグ委員会のメンバーに名を連ねておられないのか、その理由をお聞かせください。

12 K砕の定義(社内基準の有無)

13 貴所の過去1年間のK砕の出荷先とそれぞれの出荷量

14 これまで貴所が岡田工務店向けに出荷していたK砕の期間と数量

15 岡田工務店のある高崎市箕郷町の公有地・民有地など多数の土地に使用されていたK砕に関するご認識(箕郷町が高崎市に合併した平成18年以前のK砕の出荷状況を含む)

16 K砕に含まれている鉛やヒ素が土壌汚染対策法をはるかに超える基準値を示している事実についての貴所のご認識

17 K砕がなぜ鉛リッチ・ヒ素リッチになったのかについての原因についてのご認識(鉱石成分、製錬プロセスにおける考察を含む)

18 K砕に含まれる鉛、ヒ素、亜鉛など重金属の低減にむけた対策案と現状実施体制

2 <操業中の騒音について>

21 二年前の視察会の質疑応答の際にもお伝えしましたが、構内から外部に漏れる騒音が結構高いレベルにあるようです。北野殿の畑で農作業をしていると、ロータリーキルンの押込み送風機なのか相当やかましく聞こえます。騒音に対する現状と対策についてのご認識

3 <災害時の地元との連絡方法について>

31 地元北野度地区では私もメンバー一員の防災組織が編成されていますが、地震、噴火、豪雨・豪雪など異常気象時に貴所の安全・安定操業状況など緊急問合せ先窓口に関する情報(ご担当部署名・ご担当者・ご連絡先)

※尚、この他、現在地元で推進中の公特事業についても、情報交換および意見交換を致し度。

**********

■会社側からは、予め通告しておいた協議事項について、会社側(石井光・環境安全部長兼環境管理部長)からそれぞれの質問事項について、次の説明(●赤文字)がありました。

**********

01 安中製錬所の最大製錬能力

●(視察会におけるマイクロバスの中での製造部長の説明として)亜鉛地金年間生産能力についての経産省の許可は14万トン。これを12カ月で割った1万1667トンが月間最大精錬能力となる。

02 貴所の過去1年間の鉱石搬入量

●これは担当部署が違うので分からない。

03 貴所の過去1年間の亜鉛、カドミウムなどのそれぞれの製品の生産量(=出荷量?)

●これは担当部署が違うので分からない。

04 貴所の過去1年間の銀滓、K砕、その他副生品等のそれぞれの発生量と出荷量

●これは担当部署が違うので分からない。

05 貴所が主に使用している鉱石の種別(閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、ウルツ鉱、異極鉱、水亜鉛土・・・?)および主要鉱物成分パーセンテージ(硫黄%、鉄%、亜鉛%、鉛%、カドミウム%、銀%、その他成分%)

●企業機密のため言えない。

06 貴所が主に使用している鉱石の原産地

●豪州の子会社が算出するエンデバー鉱とラスプ鉱を含め、11種類くらいあるが、豪州以外には南米からも購入している。国も含めそれ以上のことは言えない。

1 <K砕について>

11 貴社(および貴所)は、非鉄大手8社の一員として日本鉱業協会に加盟していますがの同協会のスラグ委員会のメンバーではないようです。我が国を代表する製錬所を有する貴社(および貴所)がなぜ日本鉱業協会スラグ委員会のメンバーに名を連ねておられないのか、その理由をお聞かせください。

●当社のK砕は、同業他社のスラグと異なり、言ってみればロータリーキルンによって「蒸し焼き」の形で生成される。内容物が全部溶融して互いに混じり合っている「スラグ」ではなく、内容物の一部が蒸発するものの、それらが混然一体となるわけではない。つまり、饅頭を「蒸す」という感じで、ここの原料が形状をとどめており、出来上がった外見は「おこし」(雷おこし)のような多孔質の物体。そのため、当社ではスラグとは一線を画していると判断して、スラグ委員会には加入していない。この状態は、すくなくとも20年前に諸先輩からこのようになっている(スラグ委員会非参加)ことを言い聞かされていた。

12 K砕の定義(社内基準の有無)

●スラグ委員会制定の基準マニュアルはここにあるが、当社のはスラグではないので、スラグ委員会の基準は適用されない。それ以上のことは言えない。

13 貴所の過去1年間のK砕の出荷先とそれぞれの出荷量

●契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので言えない。

14 これまで貴所が岡田工務店向けに出荷していたK砕の期間と数量

●出荷先の具体的な名前については、そもそも契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので一切言えない。

15 岡田工務店のある高崎市箕郷町の公有地・民有地など多数の土地に使用されていたK砕に関するご認識(箕郷町が高崎市に合併した平成18年以前のK砕の出荷状況を含む)

●出荷先の具体的な名前については、そもそも契約先との契約内容で守秘義務が課せられているので一切言えない。したがって、箕郷町の梅林公園などで高崎市と合併以前の平成18年以前にK砕が出荷されていたかどうかは、出荷先と数量も含めて言うことはできない。また、出荷先でどのように使用しているか、についても出荷先が判断したことであり、当社としては、調査の必要性は感じていない。

16 K砕に含まれている鉛やヒ素が土壌汚染対策法をはるかに超える基準値を示している事実についての貴所のご認識

●既に上述したとおり、K砕は「スラグではなく商品である」という認識であり、したがって、廃棄物ではないので、そうした(土壌汚染対策法などの法令)の定めた基準の適用を受ける対象にない。

17 K砕がなぜ鉛リッチ・ヒ素リッチになったのかについての原因についてのご認識(鉱石成分、製錬プロセスにおける考察を含む)

●上述のとおり、鉛やヒ素など特定の物質が基準に対してどうこう評価する立場にない。K砕の定義については、上述のとおりであり、一般に呼ばれている溶融した状態から生じるスラグとは別のものであり、蒸し焼きされた状態で生じたものである。また、原料となる鉱石の成分については、豪州子会社が産出する鉱石(原石は亜鉛含含量が5%程度。これを山元で1次選鉱して50%程度にしたものが精鉱)も、それぞれの鉱脈ごと、さらにその採掘ポイントで、成分は異なっている。船積みに際しては、1次選鉱後の精鉱をロット毎にサンプル分析して品質証明を付け、それが取引金額に反映され、出荷される。精鉱の含有量にはバラツキがあるため、一概に言えない。一例として本日配布した会社のカタログの「製錬工程図」の冒頭に掲げた「亜鉛精鉱成分」を参照願いたい。

18 K砕に含まれる鉛、ヒ素、亜鉛など重金属の低減にむけた対策案と現状実施体制

●K砕について説明する。精鉱を焙焼炉に投入し燃焼させて、中に3割ほど含まれる硫黄を除去した焼鉱を希硫酸に浸けて溶かした際に、溶けきれずに沈殿した残渣をロータリーキルンに投入して1300度C程度まで昇温し焼成して、その後急冷するとこぶし大の塊が得られ、セメント製造ではこれをクリンカーと呼んでいる。これを破砕し、20㎜メッシュのふるいにかけてできたものを、当社ではこれは「スラグ」と呼ばず、クリンカーの頭文字の「K」をとって「K砕」という商品名を付けて呼んでいる。ちなみに希硫酸に溶け込んだ焼鉱中の亜鉛や鉄その他の成分を含む溶液は、次に酸化させて鉄分を分離し、さらに亜鉛の粉末を加えてカドミウム等を分離した後電解精錬工程に回している。

【当方からお伝えしたコメント】

焼鉱中に含まれている諸成分のうち、鉛の沸点は1749度C、ヒ素は613度C、亜鉛とカドミウムは767度C、水銀は357度C、銅は2562度C、金は2700度C、銀は2162度C、インジウムは2072度Cである。このうち金、銀、銅のほか、希硫酸に解け込みきれなかった鉛、亜鉛、ヒ素、水銀などはロータリーキルンで蒸し焼きにしても、鉛は蒸発せず、また、その他の元素成分も十分揮発しきれないので、K砕の中に含まれてしまうのではないか。このため、K砕にはとりわけ蒸発しなかった鉛が高濃度に含まれるのではないか。視察会で配布されたカタログに掲載された亜鉛精鉱成分例をみても、鉛が1%程度含まれており、豪州子会社のHPにもラスプ鉱には鉛がかなり含まれている旨の記載がある。よって、K砕は、安中製錬所から外部に出荷せず、安中貨物の戻りの便を活用して、小名浜まで運び、船で契島製錬所に搬入して鉛原料として活用するのが良策ではないのか。ぜひ、緊急かつ真剣に検討し実施願いたい。

2 <操業中の騒音について>

21 二年前の視察会の質疑応答の際にもお伝えしましたが、構内から外部に漏れる騒音が結構高いレベルにあるようです。北野殿の畑で農作業をしていると、ロータリーキルンの押込み送風機なのか相当やかましく聞こえます。騒音に対する現状と対策についてのご認識

●騒音については、定期的に計測し、環境法令に合致していることを確認している。上記の意見については、そのような意見が寄せられたということで、参考にさせていきたい。

3 <災害時の地元との連絡方法について>

31 地元北野度地区では私もメンバー一員の防災組織が編成されていますが、地震、噴火、豪雨・豪雪など異常気象時に貴所の安全・安定操業状況など緊急問合せ先窓口に関する情報(ご担当部署名・ご担当者・ご連絡先)

●担当部署:安中製錬所・環境管理室

担 当 者:中島正宏次長

連 絡 先:電話027-382-1551※4/26ご本人からの変更要請に基づき修正)

**********

また、現在地元で行政と住民地権者との間で推進中の公害防除特別対策事業(公特事業)について、当会からいくつか確認と申し入れをしました。

そして以上のやり取りの概要についてまとめたものを文書にて、当会から東邦亜鉛安中製錬所長充てに4月8日付でFAXにて提出しておきました。

※東邦亜鉛安中製錬所長あて協議内容概要確認事項通知書 ZIP ⇒ 20190426r1mmfmfax.zip

■今回は、第28回目の安中製錬所工場視察会ということで、2年ぶりに参加しましたが、工場の操業内容とプロセスについて予備知識がないと、どこに問題や課題があるのかどうかは、なかなか判断しにくいところがあります。

このため毎年継続的に参加していないと、事情が呑み込めず、しかも、わずか1時間余りのごく限られたエリア内のみの工場視察では、広大で複雑な安中製錬所の精錬事業の実態は把握しにくいのも当然です。

今後は、さらに同社や同工場の関連情報のみならず、他の同業者の諸情報の収集にも努め、東邦亜鉛が再び汚染物質や有毒物質を環境中にばらまかないよう周辺住民として監視を強めてまいりたいと存じます。

↑工場視察会と当会との協議を終えて、再び操業モードに戻った会社側総合事務所と桜並木。↑

【ひらく会情報部】