丸山忠久九段が連勝で昨年に続いての挑戦を一気に決めるか,山崎隆之七段が第三局に持ち込むか。第25期竜王戦挑戦者決定戦三番勝負第二局。

山崎七段の先手で相掛りの引き飛車。丸山九段は高飛車から早々に9筋から仕掛けて香車の交換に。先手が大模様を張るような将棋にしたのに対し,後手は銀冠を目指したのですが,玉を囲うのが間に合いませんでした。その分だけ先手がリードしたのではないかと思いますし,控室の検討がわりと当たる将棋でしたので,僕が感じたよりも差がついていたのかもしれません。後手も何とかひねり出すように攻めを続け,先手は入玉を目指しました。

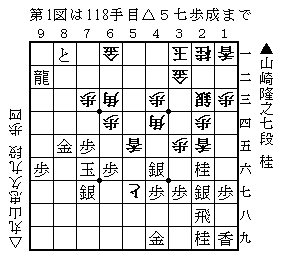

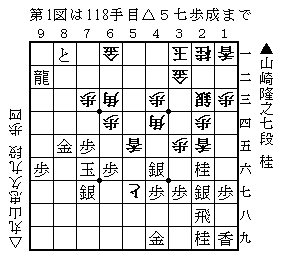

異様といってよいような局面で,いかに力戦が続いたかがうかがえます。ここで先手は▲1五桂と打ちました。仕方がない△1二銀に▲8四金。△5六とに▲7四歩と突き△同歩に▲8五玉。これで入玉はできそうです。△4六とは仕方ないところでしょう。▲同歩と取ったのはやや意外でしたが△5七香成くらいしか手がないのであれば落ち着いた指し方なのかもしれません。▲9四玉とさらに逃げました。このまま入られては後手に勝ち目はないでしょうから勝負にいきます。△6七成香▲7六銀△6六角▲6七銀。部分的にはものすごく後手の損ですが△8四角▲同玉△7ニ金は勝ちにいくにはこれしかないといえそうです。

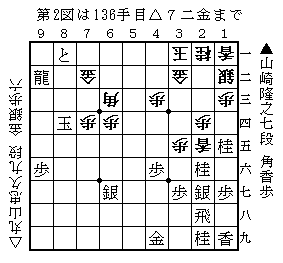

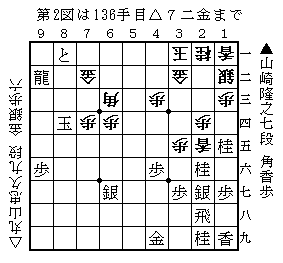

とりあえずは受けなければいけませんが▲8五香でした。△9一歩を考えましたが,▲同龍で後でと金が動くと王手になるので藪蛇かもしれません。△7三銀と王手しました。▲9三玉と上に逃げ出したのに△8四歩は当然と思えます。しかしそこで▲3四桂と跳ねたのが寄せをみた一手。△4一王と寄って受けたのには驚きましたが▲5八飛とこの飛車を使えることになりました。放置できませんから△5五歩。しかし▲5三歩と打たれて後手は手段が尽き,投了となりました。

山崎七段の勝利で1勝1敗。第三局は11日です。

第二部定理一二は,確かにそれ自体で読めば,ある仮定の話をしているわけですが,僕の解釈というのはそうではなく,むしろこの定理を実在的に考えて構わないというものです。あるいは少なくとも,この定理を最初のテーマとして設定した6年前の春の時点ではそうでした。というか,そのようにこの定理を実在的に解釈するから,この定理が抱えている問題というのがより大きくなっているといえます。そして僕がこの定理を実在的に解釈する理由というのは,僕は『エチカ』の諸定理に関しては,それをある定理単独で理解するよりも,その前後の諸定理との連関の中で理解するという方法を採用しているからです。

こうした理解法というのをすでに別の考察の中で示したものを例として挙げてみましょう。たとえば第一部定理五というのは,僕は実在的な意味を有するような定理であるとは理解できません。それは後続の第一部定理一四からそう判断します。そしてそのゆえに,第一部定理五によって指示されていると考えられる実体の定義,すなわち第一部定義三も,実在的な意味を有するような定義であるとは考えないわけです。

第二部定理一二の場合には,ちょうどこれとは逆のことが生じていると僕は理解します。つまり第二部定理一二は,確かにもしも人間の精神を構成する観念の対象ideatumがその人間の身体であるならば,人間の精神は自分の身体の中に起こることを認識するであろう,とくに僕の場合にはこれを十全な認識と理解するわけですから,十全に認識するであろうということだけがいわれています。ところが次の第二部定理一三においては,人間の精神を構成する観念の対象ideatumというのが,その人間の身体であるということが示されているのです。だから第二部定理一二は,確かにそれ単独ではある仮定の話をしているだけにすぎないといえるわけですが,実際にはこれを実在的な意味であると考えても構わないというように僕は判断するのです。

ところが,僕が第二部定理一二を実在的な意味に解するこの根拠の中に,むしろ上野修のようにこの定理を僕とは異なって考える余地があるということに僕は気付かされたのです。

山崎七段の先手で相掛りの引き飛車。丸山九段は高飛車から早々に9筋から仕掛けて香車の交換に。先手が大模様を張るような将棋にしたのに対し,後手は銀冠を目指したのですが,玉を囲うのが間に合いませんでした。その分だけ先手がリードしたのではないかと思いますし,控室の検討がわりと当たる将棋でしたので,僕が感じたよりも差がついていたのかもしれません。後手も何とかひねり出すように攻めを続け,先手は入玉を目指しました。

異様といってよいような局面で,いかに力戦が続いたかがうかがえます。ここで先手は▲1五桂と打ちました。仕方がない△1二銀に▲8四金。△5六とに▲7四歩と突き△同歩に▲8五玉。これで入玉はできそうです。△4六とは仕方ないところでしょう。▲同歩と取ったのはやや意外でしたが△5七香成くらいしか手がないのであれば落ち着いた指し方なのかもしれません。▲9四玉とさらに逃げました。このまま入られては後手に勝ち目はないでしょうから勝負にいきます。△6七成香▲7六銀△6六角▲6七銀。部分的にはものすごく後手の損ですが△8四角▲同玉△7ニ金は勝ちにいくにはこれしかないといえそうです。

とりあえずは受けなければいけませんが▲8五香でした。△9一歩を考えましたが,▲同龍で後でと金が動くと王手になるので藪蛇かもしれません。△7三銀と王手しました。▲9三玉と上に逃げ出したのに△8四歩は当然と思えます。しかしそこで▲3四桂と跳ねたのが寄せをみた一手。△4一王と寄って受けたのには驚きましたが▲5八飛とこの飛車を使えることになりました。放置できませんから△5五歩。しかし▲5三歩と打たれて後手は手段が尽き,投了となりました。

山崎七段の勝利で1勝1敗。第三局は11日です。

第二部定理一二は,確かにそれ自体で読めば,ある仮定の話をしているわけですが,僕の解釈というのはそうではなく,むしろこの定理を実在的に考えて構わないというものです。あるいは少なくとも,この定理を最初のテーマとして設定した6年前の春の時点ではそうでした。というか,そのようにこの定理を実在的に解釈するから,この定理が抱えている問題というのがより大きくなっているといえます。そして僕がこの定理を実在的に解釈する理由というのは,僕は『エチカ』の諸定理に関しては,それをある定理単独で理解するよりも,その前後の諸定理との連関の中で理解するという方法を採用しているからです。

こうした理解法というのをすでに別の考察の中で示したものを例として挙げてみましょう。たとえば第一部定理五というのは,僕は実在的な意味を有するような定理であるとは理解できません。それは後続の第一部定理一四からそう判断します。そしてそのゆえに,第一部定理五によって指示されていると考えられる実体の定義,すなわち第一部定義三も,実在的な意味を有するような定義であるとは考えないわけです。

第二部定理一二の場合には,ちょうどこれとは逆のことが生じていると僕は理解します。つまり第二部定理一二は,確かにもしも人間の精神を構成する観念の対象ideatumがその人間の身体であるならば,人間の精神は自分の身体の中に起こることを認識するであろう,とくに僕の場合にはこれを十全な認識と理解するわけですから,十全に認識するであろうということだけがいわれています。ところが次の第二部定理一三においては,人間の精神を構成する観念の対象ideatumというのが,その人間の身体であるということが示されているのです。だから第二部定理一二は,確かにそれ単独ではある仮定の話をしているだけにすぎないといえるわけですが,実際にはこれを実在的な意味であると考えても構わないというように僕は判断するのです。

ところが,僕が第二部定理一二を実在的な意味に解するこの根拠の中に,むしろ上野修のようにこの定理を僕とは異なって考える余地があるということに僕は気付かされたのです。