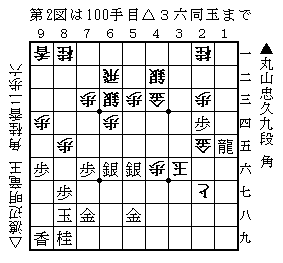

鹿児島県霧島市で対局となった第25期竜王戦七番勝負第三局。

丸山忠久九段の先手で角換り相腰掛銀。渡辺明竜王が歩得を果たすも駒の働きでやや劣るような中盤戦になりました。このために先手が一方的に攻め,後手はずっと受けに回るという将棋に。最後は入玉できるかどうかの争いとなりました。

4七に金を上がられるのを防いで歩を打ったところ。先手は金しかないので▲3八金。ここで△3六歩と打っていますが,これはかなり考えにくい手だったと思います。先手が▲1五飛成とすると△2七歩成の龍取り。▲3七金△同歩成は必然ですが,これだと△3六歩が生きた展開になったといえそう。先手は▲同香△同ととしてから▲2四歩の王手。これには△2五金が絶対手。▲3六歩△同王と進みました。

ここは▲4七角と打つ手があり,少なくともそちらの方が難しかったでしょう。実戦は▲1四角と上から打ったのですが,△2四歩▲同龍△3三桂で攻めが続かなくなり,もう少し指されましたが後手玉を捕えられなかった先手の投了となりました。

渡辺竜王が3連勝で防衛にリーチ。第四局は20日と21日に滋賀県近江八幡市で。

第二部定理一二で示されている人間の精神およびその精神を構成する観念の対象ideatumである人間の身体が,現実的に存在する精神でありまた身体であるということがまず最初に意味することは,その身体の観念すなわち精神を有する限りでの神といわれるとき,それが一般的な意味において人間の精神を構成する対象ideatumの観念を有する限りでの神という意味ではないということです。いい換えるなら,ここで神が有するとされている観念は,第二部定理八系の意味のうち,神の無限な観念がある限りにおいて存在するといわれているような観念ではなく,むしろ持続するといわれるような存在としての観念であるということです。

したがって,第二部定理一二で示されているのは,たとえばある人間Aが現実的に,すなわちある持続のうちに存在すると仮定されるときの,そのAの精神を有する限りでの神というように理解されなければなりません。つまり,もしもそれが神の無限な観念があるといわれる限りで存在するような人間の本性の観念であったとするなら,それはあらゆる人間,たとえば人間Aにとっても人間Bにとっても同じように十全な観念であることになるのですが,この場合にはたとえば人間Aにとっては十全な観念であっても,人間Bにとっては十全でないような,人間の身体の観念であるというように考えなければならないことになります。

また,それが現実的に存在する個物,この場合には思惟の属性として考えればある人間Aの精神であり,延長の属性として考えるならある人間Aの身体ですが,それが現実的に存在する個物であるという点に着目するならば,ここで示されている観念のうちにはそれが現実的に存在している限りで有しているような本性が含まれているのでなければなりません。つまりたとえば第三部定理七で示されているような事柄が,この十全な観念の一部を構成しているのでなければならないということになります。これはこの観念が神と関係づけられている以上,そうでなければ十全な観念であることはできなくなってしまいますから,第二部定理七系の意味に反することになってしまいます。

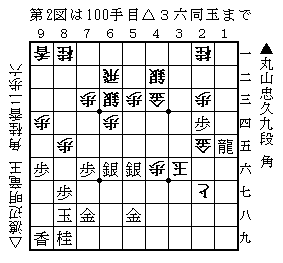

丸山忠久九段の先手で角換り相腰掛銀。渡辺明竜王が歩得を果たすも駒の働きでやや劣るような中盤戦になりました。このために先手が一方的に攻め,後手はずっと受けに回るという将棋に。最後は入玉できるかどうかの争いとなりました。

4七に金を上がられるのを防いで歩を打ったところ。先手は金しかないので▲3八金。ここで△3六歩と打っていますが,これはかなり考えにくい手だったと思います。先手が▲1五飛成とすると△2七歩成の龍取り。▲3七金△同歩成は必然ですが,これだと△3六歩が生きた展開になったといえそう。先手は▲同香△同ととしてから▲2四歩の王手。これには△2五金が絶対手。▲3六歩△同王と進みました。

ここは▲4七角と打つ手があり,少なくともそちらの方が難しかったでしょう。実戦は▲1四角と上から打ったのですが,△2四歩▲同龍△3三桂で攻めが続かなくなり,もう少し指されましたが後手玉を捕えられなかった先手の投了となりました。

渡辺竜王が3連勝で防衛にリーチ。第四局は20日と21日に滋賀県近江八幡市で。

第二部定理一二で示されている人間の精神およびその精神を構成する観念の対象ideatumである人間の身体が,現実的に存在する精神でありまた身体であるということがまず最初に意味することは,その身体の観念すなわち精神を有する限りでの神といわれるとき,それが一般的な意味において人間の精神を構成する対象ideatumの観念を有する限りでの神という意味ではないということです。いい換えるなら,ここで神が有するとされている観念は,第二部定理八系の意味のうち,神の無限な観念がある限りにおいて存在するといわれているような観念ではなく,むしろ持続するといわれるような存在としての観念であるということです。

したがって,第二部定理一二で示されているのは,たとえばある人間Aが現実的に,すなわちある持続のうちに存在すると仮定されるときの,そのAの精神を有する限りでの神というように理解されなければなりません。つまり,もしもそれが神の無限な観念があるといわれる限りで存在するような人間の本性の観念であったとするなら,それはあらゆる人間,たとえば人間Aにとっても人間Bにとっても同じように十全な観念であることになるのですが,この場合にはたとえば人間Aにとっては十全な観念であっても,人間Bにとっては十全でないような,人間の身体の観念であるというように考えなければならないことになります。

また,それが現実的に存在する個物,この場合には思惟の属性として考えればある人間Aの精神であり,延長の属性として考えるならある人間Aの身体ですが,それが現実的に存在する個物であるという点に着目するならば,ここで示されている観念のうちにはそれが現実的に存在している限りで有しているような本性が含まれているのでなければなりません。つまりたとえば第三部定理七で示されているような事柄が,この十全な観念の一部を構成しているのでなければならないということになります。これはこの観念が神と関係づけられている以上,そうでなければ十全な観念であることはできなくなってしまいますから,第二部定理七系の意味に反することになってしまいます。