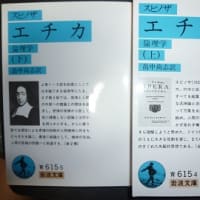

スピノザによるデカルトの認識の理解がどのようなものであったかを考えるために『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』を用いました。この本の成立過程などを紹介しておきます。

スピノザは存命中に2冊の本を出版できましたが,これは1663年に出版されたそのうちの1冊。もうひとつの『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』は匿名での出版なので,スピノザの名前で出版されたものはこれだけ。スピノザによるデカルトRené Descartesの哲学の再構成です。デカルトが分析的方法によって示した自身の思想を,綜合的方法,『エチカ』のように定義Definitioと公理Axiomaから定理Propositioが導かれるように構成し直したものです。

スピノザは1660年から1663年まで,レインスブルフRijnsburgというところに住んでいました。そのときにヨハネス・カセアリウスJohannes Caseariusという青年を同居させていました。スピノザはカセアリウスにデカルトの『哲学原理Principia philosophiae』の第二部と第三部の一部,そして当時のオランダの形而上学的思想の要綱を教授しました。このうち『哲学原理』の部分が『デカルトの哲学原理』で,第一部は,出版に際して書き下ろしたもの。ただこの部分は『哲学原理』よりも『省察録Meditationes de prima philosophia』から多く採用されています。こうした事情から,第一部と第二部は完成していますが,第三部は中途で終了しています。また,形而上学的要綱の方は,『形而上学的思想Cogitata Metaphysica』という名称で,この本の附録のような形で成立しました。これはスコラ哲学の解説書として理解するのが適当だと思われます。

スピノザはデカルトの思想については,不十分であると考えていました。ですからこの本の中にも,そういったスピノザ自身の考え方が随所に滲み出てはいます。スピノザは友人であったマイエルLodewijk Meyerにこの本の序文を書くように頼み,それは成されました。その序文でもこの点に関する注意が喚起されていて,とりわけマイエルは意志voluntasに関して詳述しています。ただ,僕の印象ですと,第一部定理七の後の備考Scholiumで,困難さについてスピノザが語っている場面に,最もそれを感じます。

スピノザの思想の一端は理解できますし,デカルトの思想についても理解しやすくなっています。たぶん哲学の解説書として,世界的に優秀な著作であるといえるでしょう。

ここでまた第一部定理二八備考でスピノザが主張していたことを再確認しておきます。

スピノザはそこでまず,個物res singularisが,無限様態modus infinitusの媒介によって生起するといっていました。したがって延長の属性Extensionis attributumの場合では,運動motusと静止quies,そして不変の形相formaを有するものとしての全宇宙を媒介として,諸々の物体corpusが生起するということになります。

しかし同じ第一部定理二八備考の直後の部分では,そうした諸々の物体に対して,神Deusは最近原因causa proximaであるということが主張されていました。よって,まず神が原因となって運動と静止が生起し,次に運動と静止が原因となって不変の形相をした全宇宙が生起し,さらにそれが原因となって個々の物体が生起するというように理解してはならないことになります。これは神とある物体の間に媒介原因があるといっているのに等しく,神は物体に対して最近原因ではなく遠隔原因causa remotaであると主張しているのに等しいからです。そしてこの意味において神を物体の遠隔原因であるという主張を,やはり同じ第一部定理二八備考の最後の部分において,スピノザ自身が斥けています。

実際には延長の属性の三様態が何であるのかということをスピノザは明らかにしているのですから,このことはその時点で明らかであったといえます。そしてそこから,延長の属性の場合に構築すべき論理が具体的にどのようなものになるのかということも,判明はしていたのです。ただ,これまでの訴訟過程というものは,単なる遠回りの徒労であったというわけではありません。なぜなら,単純に延長の三様態がいかなるものであるのかということから訴訟を開始するならば,それは名目的に議論を展開しているということになりかねないからです。しかし演繹的に延長の属性が神の絶対的本性を構成しなければならないということ,いい換えれば物体的実体substantia corporeaとは,実体としてみたならば神にほかならないということを確定しておけば,このことを完全に実在的な意味において考えていくことが可能になるからです。もちろん名目的に考えたとしても,ただそれだけでいえば有意義なのですが,河合徳治の論述の展開にとっては,はっきりと実在的realiterであるということを確保しておくことが重要だと僕は考えているのです。

スピノザは存命中に2冊の本を出版できましたが,これは1663年に出版されたそのうちの1冊。もうひとつの『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』は匿名での出版なので,スピノザの名前で出版されたものはこれだけ。スピノザによるデカルトRené Descartesの哲学の再構成です。デカルトが分析的方法によって示した自身の思想を,綜合的方法,『エチカ』のように定義Definitioと公理Axiomaから定理Propositioが導かれるように構成し直したものです。

スピノザは1660年から1663年まで,レインスブルフRijnsburgというところに住んでいました。そのときにヨハネス・カセアリウスJohannes Caseariusという青年を同居させていました。スピノザはカセアリウスにデカルトの『哲学原理Principia philosophiae』の第二部と第三部の一部,そして当時のオランダの形而上学的思想の要綱を教授しました。このうち『哲学原理』の部分が『デカルトの哲学原理』で,第一部は,出版に際して書き下ろしたもの。ただこの部分は『哲学原理』よりも『省察録Meditationes de prima philosophia』から多く採用されています。こうした事情から,第一部と第二部は完成していますが,第三部は中途で終了しています。また,形而上学的要綱の方は,『形而上学的思想Cogitata Metaphysica』という名称で,この本の附録のような形で成立しました。これはスコラ哲学の解説書として理解するのが適当だと思われます。

スピノザはデカルトの思想については,不十分であると考えていました。ですからこの本の中にも,そういったスピノザ自身の考え方が随所に滲み出てはいます。スピノザは友人であったマイエルLodewijk Meyerにこの本の序文を書くように頼み,それは成されました。その序文でもこの点に関する注意が喚起されていて,とりわけマイエルは意志voluntasに関して詳述しています。ただ,僕の印象ですと,第一部定理七の後の備考Scholiumで,困難さについてスピノザが語っている場面に,最もそれを感じます。

スピノザの思想の一端は理解できますし,デカルトの思想についても理解しやすくなっています。たぶん哲学の解説書として,世界的に優秀な著作であるといえるでしょう。

ここでまた第一部定理二八備考でスピノザが主張していたことを再確認しておきます。

スピノザはそこでまず,個物res singularisが,無限様態modus infinitusの媒介によって生起するといっていました。したがって延長の属性Extensionis attributumの場合では,運動motusと静止quies,そして不変の形相formaを有するものとしての全宇宙を媒介として,諸々の物体corpusが生起するということになります。

しかし同じ第一部定理二八備考の直後の部分では,そうした諸々の物体に対して,神Deusは最近原因causa proximaであるということが主張されていました。よって,まず神が原因となって運動と静止が生起し,次に運動と静止が原因となって不変の形相をした全宇宙が生起し,さらにそれが原因となって個々の物体が生起するというように理解してはならないことになります。これは神とある物体の間に媒介原因があるといっているのに等しく,神は物体に対して最近原因ではなく遠隔原因causa remotaであると主張しているのに等しいからです。そしてこの意味において神を物体の遠隔原因であるという主張を,やはり同じ第一部定理二八備考の最後の部分において,スピノザ自身が斥けています。

実際には延長の属性の三様態が何であるのかということをスピノザは明らかにしているのですから,このことはその時点で明らかであったといえます。そしてそこから,延長の属性の場合に構築すべき論理が具体的にどのようなものになるのかということも,判明はしていたのです。ただ,これまでの訴訟過程というものは,単なる遠回りの徒労であったというわけではありません。なぜなら,単純に延長の三様態がいかなるものであるのかということから訴訟を開始するならば,それは名目的に議論を展開しているということになりかねないからです。しかし演繹的に延長の属性が神の絶対的本性を構成しなければならないということ,いい換えれば物体的実体substantia corporeaとは,実体としてみたならば神にほかならないということを確定しておけば,このことを完全に実在的な意味において考えていくことが可能になるからです。もちろん名目的に考えたとしても,ただそれだけでいえば有意義なのですが,河合徳治の論述の展開にとっては,はっきりと実在的realiterであるということを確保しておくことが重要だと僕は考えているのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます