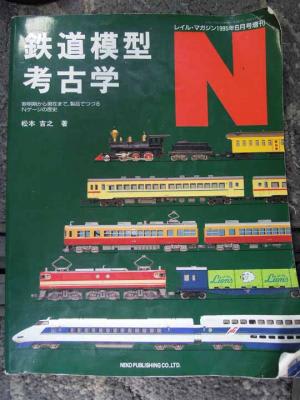

最近ヴィンテージ(単に古いだけ?)のモデルの入線が続いている折、参考にさせて頂いているのが松本良之著の「鉄道模型考古学・N」です。

実はこの本は鉄道模型を中断していた時期に購入したものです。

当時は一種のノスタルジー本として購入した物で、実際当直の夜の暇つぶしとしては中々好適な本でした。

なにしろどこからでも読めるしアイテムごとに解説している関係でそれぞれの項目が短い上に、そのそれぞれが(予備知識や記憶があれば)中々濃密な中身で退屈しないというメリットがあったからです。

真夜中に何が起こるかわからない当直の晩に読むにはこれ以上の本は(ワタシ的に、ですが)無かったです。

(次点として本書の姉妹品の「ミニチュアカー考古学」もなかなか読ませる本でした。但しこちらはクルマ好きの職員が多い関係上、同宿の同僚に持っていかれる確率も高かったのですが)

その本が鉄道模型の再開以来、手放せない一冊になるとはあの頃は考えもしませんでした。

「レイアウトモデリング」然り、「模型工作教室」然りで私のこの手の愛読書は「読まれ過ぎて本自体が分解してしまいそのまま消滅」というパターンを取るのが常です。

そして大抵の場合、そうなった時には既に絶版で本屋に頼んでも買えないというのもパターンでした。

実は初版の「鉄道模型考古学」もそろそろその分解が始まってきていました。

無理もない話でここ数年中古モデルが入線するたびに年式チェックなどで「実用書」としても使って来ましたからぼろぼろになる確率も高かった訳です。

ただ、本書の場合は愛蔵版や増補版が今でも手に入るのがメリットです。

同じ本を2冊買うというのはこれまでなかなかやらなかった(とはいえ、柳田邦夫の「マッハの恐怖」やアガサクリスティの「オリエント急行殺人事件」なんかの前例があるのですが)今回ばかりは決断しました。

という訳で2冊目の「鉄道模型考古学・N」が棚に鎮座する事になりました。

愛蔵版になって割高感が出るかなと最初は思っていたのですが全頁がカラー化されたうえにプラモデルなど専門誌が半ば無視していたジャンルの補槌度が上がっており初版よりもさらに読み応えのある内容になっていました。

読み物としても非常に楽しめる一冊に仕上がっています。

全く愛読書というのは何が基準で決まるのか分からないものです。

続編の2・3も持っていますが最近の入線車に機関車が多い関係上こちらはまだぼろぼろとまでは行っていないのが幸いです。

(第一本体価格が高いのでおいそれと買い増しできません)

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

<script type='text/javascript' src='http://blogparts.blogmura.com/pts/js/parts_view.js' charset='UTF-8'></script><script type='text/javascript'>parts(594429,"ffffff","200","001eff",600000,"99","1686","arrival","http://pub.ne.jp/arccentral/");</script>

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。