先程、ときおり愛読している公式サイトの【 NEWSポストセブン 】を見ていたら、

『 4月検診義務化の「フレイル」 放置すれば病気リスク増 』

と題された見出しを見たりした・・。

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけ家庭であり、

そして私より5歳若い家内と共に、古ぼけた一軒屋に住み、ささやかに過ごしている。

こうした中で、私は体力の衰えは実感してきたが、「フレイル」に関しては、

昨年もうわべながら学んだりしてきた・・。

何かしら高齢者が、要介護状態に陥る前段階の心身の活動性が低下した状態のことで、

要するに「老衰」と言われてきたさまざまな加齢現象の前段階を表す、と知ったりした。

2016年度の国民生活基礎調査によれば、

要介護の原因は1位が認知症、2位が脳梗塞などの脳血管障害、

3位がフレイルで転倒・骨折よりもわずかに多い。

さらに年齢別にみると、要介護の原因のうちフレイルの占める割合が

70代後半から急激に増加。

80代後半になるとダントツ1位となる。

平均寿命と健康寿命のギャップを埋められる可能性はここにある。

このように私は漠然としながらも学んだりしてきた・・。

今回、「フレイル健診」が義務化、と初めて知り、具体的にどのようなことなの、

と思いながら記事を精読してしまった。

この記事の原文は、『週刊ポスト』の2020年2月14日号に掲載された記事のひとつで、

関連の公式サイトの【 NEWSポストセブン 】に2月4日に配信され、

無断であるが記事を転載させて頂く。

《・・4月検診義務化の「フレイル」 放置すれば病気リスク増

2020年4月から75歳以上を対象に、

従来の健康診断に加えて「フレイル健診」が義務化される。

フレイルとは「衰弱」を意味する言葉だが、一般にはまだ馴染みが薄い概念だ。

しかし、フレイルを放置すると死亡率や認知症の発症リスクを増加させるなど、

怖ろしい事態を引き起こす可能性がある。

国内で先駆的に「フレイル外来」を実施する、ふくろうクリニック等々力の山口潔院長が語る。

「フレイルとは、『健康と要介護の“間”の状態』を指す概念です。

従来は“老化現象”と捉えられ、当事者も特に対策を講じてこなかった症状ですが、

放置すると寝たきり、認知症、心不全などの重篤な症状を招いたり、がん発症時の死亡率を高める原因になります」

東京都健康長寿医療センター研究所の研究部長・北村明彦氏は、

同研究所による平均7年間の追跡調査の結果、

「フレイルの人は、要介護認定を受ける確率が約2倍高くなり、死亡率も2.2倍上昇した」という。

フレイルは、大まかに3つの側面に分類される。

1つ目は、筋肉量の減少による「身体的フレイル」だ。

「筋肉量が低下すると骨折しやすくなり、これまでできていた運動が困難になります。

そうなると横断歩道を渡りきれなくなるなどの症状が始まり、

介護者の手助けが必要になったり、最終的には寝たきりにつながる。

2週間の寝たきり状態で失われる筋肉量は、

60代の男性が7年ほどで低下する筋肉量に匹敵するとされ、一度始まると悪循環に陥ります。

頬や舌などの筋肉量が低下する状態は、『オーラルフレイル』と呼ばれ、

食べ物が飲み込みづらくなったり、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクを高めます」(山口医師)

オーラルフレイルで総死亡率が2.09倍になるとの研究もある。

<figcaption class="wp-caption-text">

<figcaption class="wp-caption-text">

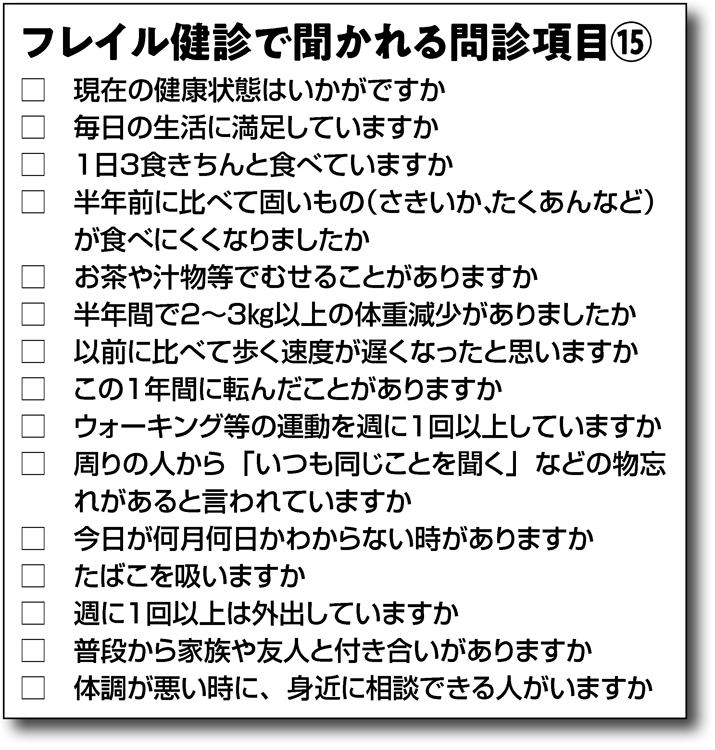

フレイル検診で聞かれる問診項目

</figcaption> </figure>

2つ目は「精神的フレイル」だ。

意欲や認知機能の低下などの状態を指し、認知症やうつ病の発症リスクを高めるという。

3つ目に、独り暮らしで貧困や孤立に陥るなどの状態を「社会的フレイル」という。

「フレイルは馴染みがない概念ですが、現在75歳以上に急増中で、

全国で350万人が該当し、今後も増え続けると考えられています。

決して他人事ではなく、高齢社会の“新国民病”と呼べる症状なのです」(山口医師)

ただし、知っておきたいのは、

「要介護になる手前=フレイルの状態で正しく対策すれば、より健康な状態に“回復”できる」という点だ。

4月から「フレイル健診」が義務化されたのは、要介護の“手前”で、リスクを判定するためだ。

フレイル健診の作成に携わった、桜美林大老年学総合研究所所長の鈴木隆雄教授が説明する。

「フレイル健診といっても、血液検査やレントゲン撮影などの従来の健診項目に加え、

医師から15項目の問診を受けるだけです。

問診項目は厚労省主導で作成され、フレイルか否かの判定に役立つ質問が厳選されています」

では、フレイル健診では、どんなことを聞かれるのか。

鈴木教授が語る。

「例えば『半年以内に2~3kgの体重減少はあるか?』という質問があります。

筋肉量が減少していないか、そもそも食事量が減っていないか、などの身体的フレイルの前兆を判定します。

他には『半年前に比べ、たくあん・さきいかなどの固いものが食べにくくなったか?』の質問があります。

これは顎の筋肉や、飲み込む力の衰え(嚥下障害)がないかを判定します。

オーラルフレイルの早期発見に役立ち、誤嚥性肺炎の予防になります」・・》

注)記事の原文にあえて改行を多くした。

私は昨年の9月の誕生日で、75歳となり、体力の衰えを実感しながらも、

殆ど毎日のように、自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などをひたすら歩き廻ったりして、

季節の移ろいを享受している。

もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、

歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、

セカンドライフの私なりの健康体の三種の神器として思い、年金生活丸15年を過ごしてきた。

そして私は寝たきりなどは、ささやかな日常のささやかな願いも制約されるので、

殆ど毎日のように自宅の周辺3キロ範囲にある遊歩道、公園、住宅街を歩き、

ときおり認知症とか心筋梗塞などは勘弁してねぇ・・と秘かに祈願しながら歩く時もある。

このように過ごしているが、今回の『フレイル健診で聞かれる問診項目15』、

こっそりと受診してしまった・・。

結果的には、現時点では問題がないが、やがて体力の衰えが増した時に、

今から備える意思が必要だ、と私は自身を叱咤激励したりしている。