『 長生きしたければ小太りが一番・・・

リハビリ専門医が「老後の栄養不足は、がんよりも恐ろしい」と訴えるワケ・・ 』

と題された見出しを見たりした・・。

私は東京の調布市に住んでいる年金生活の78歳の身であるが、

私より5歳若い家内と共に、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。

こうした中で、私は亡き母の血筋を純粋に受け継いだ為か、

男の癖にオシャベリで家内と歓談しながら、朝夕の食事は食べたりしている。

この世で一番おいしい食べ物と称賛したりしてきた。

午後3時には、果物を食べる習慣となり、この時節はリンゴひとつ頂いてる。

いずれも長年サラリーマン生活してきた反動か、

ゆったりと三食を頂き、午後3時におやつを頂いている。

こうした影響の為か、身長が169センチなのに、

体重は73キロ前後で、油断すると75キロになってしまう小太りの身であるが、

こうした心情のある私は、今回の《・・長生きしたければ・・小太りが一番・・・》って、

改めて真摯に学びたく、記事を読んでしまった。

この記事は、リハビリテーション科指導医・専門医の吉村芳弘さんが上梓された

『「80歳の壁」を超える食事術』(幻冬舎新書)の一部を再編集したもので、

【 プレジデント・オンライン 】の『ライフ』に於いて、12月15日に配信され、

無断であるが、記事の殆どを転載させて頂く。

《・・

「健康で幸せなお年寄り」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか。

ひとり人生の思いに浸る仙人のような姿でしょうか。

無欲で達観した仙人の域に行けたら、たしかに幸せなのかもしれません。

しかし、「健康で幸せか?」と問われると、同意できません。

「それでは、この先10年もたないだろう」と、思います。

私は、熊本リハビリテーション病院で、栄養に関するリハビリの専門医として、

たくさんの高齢者を診てきました。

実際の健康で幸せそうな高齢者は、

けっしてやせ細ってもいなければ、無欲で孤高でもありません。

体格は、ぽっちゃり。

静かでも寡黙でもなく、ほがらかでお話し好き。

男性より女性に多く見られる印象です。

病院の待合室で、すぐに誰とでも、友だちになります。

治療に来たのか、友だちに会いに来たのかわからないほど、

そのような人のまわりには、自然と人が集まります。

友だちと連れ立って、病院内のレストランに行けば、

ぺちゃくちゃおしゃべりしながら、ペロッと一人前の定食を平らげ、

お茶飲み話に花が咲く・・・と、まあ仙人とは真逆のタイプが、

私が思う「健康で幸せなお年寄り」なのです。

両者のあいだの大きな違いは「体重」なのかもしれません。

高齢になっても、健康でいきいきと毎日を送るためには、体重管理が大切です。

「健康のために、体重をコントロールしましょう」と言うと、

誰もが不機嫌に「そんなことはわかっている」と言います。

「やせなさい」と言われたような気がするのでしょう。

私の言う「体重管理」は違います。

高齢になってやせないように。

できるだけ太っていてください!

みなさんが健康についてもっている常識とは、矛盾していますよね。

じつは近年医学の研究で明らかになってきた新事実で「肥満パラドックス」と言います。

☆太っている人のほうが治療後の調子がいい

「肥満や、やせを表すBMI(ボディマス指数)が高いほど病気の予後がいい」。

つまり糖尿病であろうが、心臓病であろうが、

やせている人より、太っている人のほうが、治療後の調子がいいということです。

若者から中年期くらいまでは、生活習慣病の予防や治療のために、

太らないことが推奨されます。

糖質を制限したり、脂質を控えたりして、ダイエットを試みます。

ところが高齢になって、同じ調子で食生活を続けていると、

いつの間にか、ちょうどいい体重を通り越して、やせていってしまうのです。

年をとれば、どんな人でも何かしらの病気にかかり、

入院するリスクも高まります。

入院したことがある人はご存じでしょうが、

入院患者さんは結構忙しく、検査や治療、手術など、

病気を治すためのあれこれで、さらに体に大きな負担がかかります。

入院中は、不眠や便秘にもなりやすくなります。

結果として食事を思うようにとれなくなり、点滴で過ごす人も出てきます。

ぽっちゃり型の高齢者は、治療に体力を使っても、余力があるので、

退院後も早く回復できます。

でも、やせている人は、そうはいきません。

病院にいながら、食べられなくなり、さらにやせ細って、

低栄養状態になっていくのです。

私はこれを「病院のガイコツ」と呼んでいます。

☆80歳をすぎても元気な人は“食べる努力”をしてきた

高齢になり、この状態になると、元に戻すことは難しく、

「退院したのに、寝たきりになった」という人も珍しくありません。

最悪の場合、「病気は治ったけれど、亡くなってしまった」

という事態におちいることさえあります。

じつは、リハビリテーション医師としての私の原点がここにあります。

大学卒業後、都内の病院で、心臓外科医として研修をしていたのですが、

患者さんのなかには、手術が成功したのに、

日常生活に戻れない人がたくさんいました。

当時の病院では、手術後は寝かせっぱなし、点滴の打ちっぱなしが当たり前でした。

口から食事をとることも、起き上がることもなければ、

体の機能はどんどん衰えていってしまいます。

そんな患者さんを数多く診ながら、

私は「早い段階でベッドから離れ、できるだけ動いてもらうこと」と

「栄養管理を行って、口からしっかり食べてもらうこと」

がどれほど大事かを痛感し、リハビリテーション科の医師になる決心をしたのです。

80歳をすぎても、幸せで健康に暮らしている人は、

朝から肉や魚を平らげるような人たちです。

みなさん70代のうちから、しっかり食べて太っています。

人は加齢とともにさまざまな理由で、食べたくても、食べられなくなっていきます。

この方々は、がんばって食べてきたからこそ、その年になっても食べ続けられるのです。

みなさんも、いずれ病気をしたときにも、リカバリーできる余力のある体をつくっていきましょう。

☆見た目が若く見える人ほど実際に長生きする

人は、生まれたばかりのときはみんな似たりよったりなのに、

年を重ねるにつれて外見が変化し、見た目年齢も大きく差がついていきます。

たとえば人生をマラソンだと考えてみましょう。

母親のお腹から、生み落とされ「よーい、どん」で人生のコースを走り出した瞬間は、

ほぼみんな同じ。

成長のスピードに多少の違いはあっても、

若い頃は同じ年代の人たちが、ひとつのかたまりになってコースを走っています。

ところが青年期頃から、足並みが乱れ始め、老年期になると、もうバラバラです。

どんな生活習慣を送ってきたか、何を食べてきたか、どんな病気をしたか、

などさまざまな要因で見た目がどんどん変わってきます。

80歳をすぎているのに、40〜50歳にしか見えない人もいれば、

ゆうに90歳を超えているように見える70代の人もいます。

同窓会の写真などを見ると、本当に全員同い年なのかと疑うほど、

年のとり方には、違いがあります。

「年寄りが、年相応に老けて、何が悪いの」と言われそうですが、

見た目は、みなさんが想像する以上に重要です。

第一印象で「若いな」と思った患者さんは、やっぱり健康で、長生きするからです。

パッと見て「若いな」と感じさせる高齢者は、

やせて頰がこけて、骨ばった人より、

ぽっちゃりして、肌にはりがある人。

総じて明るくて前述した「小太り、ほがらか、おしゃべり」なタイプです。

☆亡くなるまでの10年、寝たきりの人がほとんど

見た目の若さは、偶然のように思えますが、じつは科学的な裏づけがあります。

デンマークで行われたある研究によると、70歳をすぎた人の見た目年齢は、

その人の寿命と関連していることがわかっています。

同じ遺伝子をもつ一卵性双子でも、

見た目が老けているほうが、先に亡くなる確率が高かったのです。

ただ、長生きするだけで幸せかというと、そうでもない事実があります。

日本は世界有数の長寿国です。

男性の平均寿命は約81歳、女性は約87歳。

いま70歳の女性なら、20年近くは、人生を楽しむ時間が残されていることになります。

さて、もうひとつの寿命の統計を見てみましょう。

「健康寿命」です。

健康寿命とは、介護などを必要とせず、自立して日常生活が送れる期間のこと。

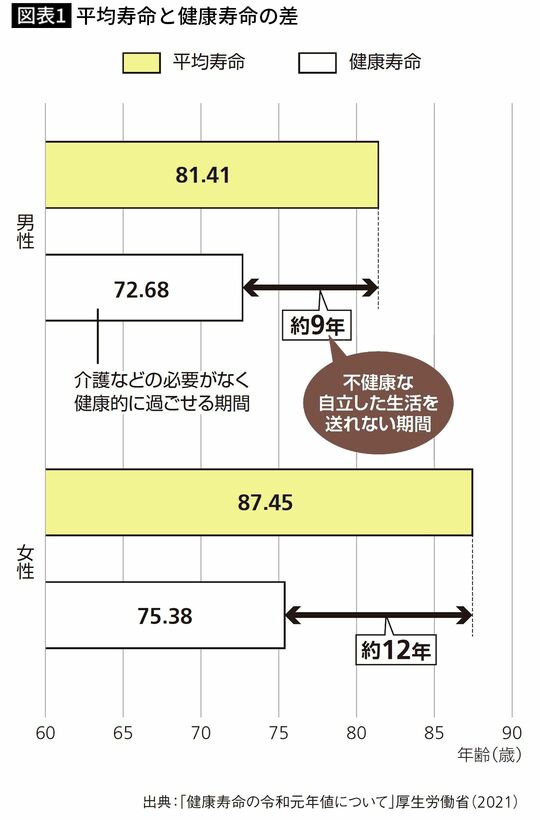

統計的に見ると男性は約72歳、女性は約75歳で健康寿命が尽きてしまうのです(図表1)。

平均寿命と健康寿命の差は、男性では約9年、女性では約12年です。

言い換えれば、日本人の大多数は、

亡くなるまでのおよそ10年間は自立した生活が送れず、

要介護や寝たきりで過ごしているということになります。

いわば、日本の高齢者はラスト10年を、介護や医療によって生かされている状態なのです。

☆「80歳の壁」を超えるための準備が必要

これは由々しき問題だということで、

厚生労働省はこの差を少しでも縮めようと

「健康寿命延伸プラン」という取り組みを始めています。

プランの一環として2020東京オリンピックまでに、

1歳のばすという目標もあったそうですが、残念ながら1歳には届きませんでした。

現在のプランでは、2040年までに、

男女とも健康寿命を75歳以上にすることが目標です。

具体的には、男性75・14歳以上、女性77・79歳以上という数値を掲げています。

しかし厚生労働省がどんなにキャンペーンを行っても、

自分の健康寿命は、自分でのばすしかありません。

毎年少しずつ健康寿命の終わりに近づきつつある私たちは、どうすればよいのでしょう。

若い頃からの生活習慣や考え方を見直す転機として、

「80歳の壁」が意識されるようになってきました。

人間、80歳をすぎたら、がまんなどせずに、

好きなことを好きなだけして、幸せな晩年を過ごせばいいという考え方です。

ある意味、現代社会における究極の幸福論と言えるでしょう。

そんな幸せな晩年を手に入れるには、

まず目の前にある高い壁を無事に超えなくてはいけないというのも事実です。

そのためには、60代、70代からの確実な助走が必要です。

「私はまだまだ大丈夫」と思っている方も、すぐに対策を始めてください。

80歳になってからでは遅いのです。

☆コロナ禍で高齢者の健康状態に変化が

80歳の壁を超えるための具体的な方法をお話しする前に、

私たちの生活に大きな影響を与えたコロナ禍について触れておきましょう。

コロナ禍は、高齢者の健康と生活習慣を考えるうえで、

とても多くの教訓を残したからです。

日本でも新型コロナウイルスに感染し、

残念ながら亡くなってしまう人も、少なからずいました。

しかし、他国との比較で見る限り、感染者がとくに多いわけではありません。

現在はワクチン接種も進み、高齢者の健康状態は、守られつつあるかのように見えます。

けれども、私の実感はちょっと異なります。

この新たなウイルスは、数字には表れない形で、

高齢者の健康に影を落としていると感じるのです。

私が座長を務める政令指定都市の介護認定審査会では、

コロナ禍以降、介護保険の申請が増加しています。

身体機能の低下や認知症の悪化で、介護保険を新規申請したり、

介護度が上がったりしたために、変更申請するケースが数多くあります。

高齢者やそのご家族との話のなかに「コロナになってから」、

「コロナのために」、「外出の機会が減って」という枕詞が

非常に多く登場するようになりました。

コロナ禍は高齢者にどんな影響を与えたのでしょうか。

☆家にいれば、感染症のリスクは減少するが…

まず、ご高齢な人ほど、家から出なくなりました。

コロナ禍になってからは、外に出ないステイホームが「正義」とされたため、

もともと不要不急の外出しかしない人が、ますます外出しなくなりました。

外出できず運動量が減ったり、人と会わなくなって、

食事をひとりでするようになったりすると、ほとんどの人は食欲が減り、

食事の量がガクンと減ってしまいます。

その結果低栄養になると、動くのがますますおっくうになり活動量が低下します。

ひとりでさっそうと歩いていた人も、ほんの数カ月でのろのろ歩きになり、

足元もおぼつかなくなってしまいます。

みなさんのまわりにも、コロナ禍前に比べ、

「めっきり年をとったなあ」と感じる人はいないでしょうか。

家にこもりきりの生活は、ウイルスから身を守るには最善の策かもしれませんが、

感染と同じぐらいの身体機能低下のリスクをはらんでいることを、

私たちはウイルスに教えられたわけです。

コロナ禍がとくに浮き彫りにした高齢者のリスクが、サルコペニアとフレイルです。

サルコペニアとは、加齢によって筋肉が減少して、日常生活に支障が出る状態です。

歩行速度が遅くなったり、階段が上れなくなったりして、周囲が気づくこともあります。

とくに気をつけなくてはならないのは、サルコペニアによって起こる骨折です。

☆大腿骨の骨折は寝たきりになってしまうリスクも

筋肉量が減って、筋力が低下するので足に力が入らず、

ほんの少しバランスを崩しただけで体を支え切れなくなり転んで、

骨を折ってしまうのです。

なかでも太もものつけ根にある大腿骨の骨折には要注意。

この部位を骨折すると、手術が必要でしばらく起き上がることもできないため、

下手をするとそのまま寝たきりになることも稀ではありません。

実際、厚生労働省の調査では、転倒・骨折が脳卒中や認知症とともに、

寝たきりになる大きな原因のひとつに挙げられています。

フレイルとは「虚弱」を意味する言葉ですが、

老年医学では、介護は必要としないけれども、

日常生活動作や認知機能に衰えが見られる状態を指します。

いわば要介護の予備軍です。

フレイルには、さまざまな要因があり、誰もが同じように発症するわけではありません。

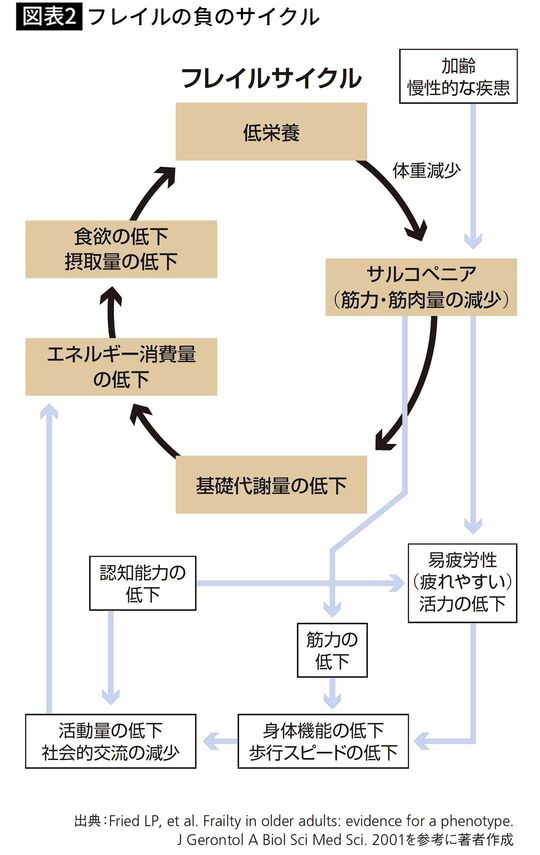

たとえば食欲低下やサルコペニアなど、何かひとつの因子が引き金となって悪循環を生み、

そこから複合的に作用して症状が悪化していきます。

これをフレイルサイクルと言います(図表2)。

☆65歳以降の過ごし方で、人生最後の10年が決まる

コロナ禍で言えば、ステイホームで外出できなくなった結果、

食欲が低下して低栄養になり、サルコペニアを生じて身体機能が衰えていく、といった具合です。

これを「身体的フレイル」と言います。

身体的フレイル以外にも、

認知機能の低下やうつなどの心理面が問題になる「精神・心理的フレイル」や、

社会的な孤立や食事環境・生活環境の制限が問題になる「社会的フレイル」が生じ、

フレイルサイクルから抜けられなくなるのです。

ほかのすべての病気と同じように、サルコペニアもフレイルも予防が大事です。

人の体はいったん悪化すると、回復するのにたいへんな気力と体力を要するからです。

フレイルサイクルの兆候に気づいたら、

どの要因からでもよいので、できるだけ早くアプローチして悪循環を断ち切りましょう。

80歳を超えると、気力もどんどん衰えていくので、

回復がますます難しくなってしまいます。

多くの人は、がんや心疾患、脳卒中の心配はしても、

サルコペニアやフレイルの心配はあまりしていないようです。

疲れやすくなったり、足がよろけて転びやすくなったりしても、

「年とったよね」で済ませてしまいます。

じつはそこが、サルコペニアやフレイルの恐ろしいところです。

「まだまだ大丈夫」と油断しているうちに、フレイルサイクルは進行します。

冒頭でお伝えした低栄養や体重減少も、このサイクルのひとつです。

気づいたときには手遅れで、ガリガリになって、動きがとれなくなり、

要介護や寝たきりになってしまうのです。

どんな晩年を過ごすことになるのかを決めるのは、そうなる前の過ごし方です。

とくに私は65歳以降70代の過ごし方が、重要だと思っています。

人生最後の10年を健康で、よりよく生きることができるように、

さらに健康な状態で、もう10年生きられるように、いますぐ対策を始めていきましょう。‥ 》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

今回は、 リハビリテーション科指導医・専門医の吉村芳弘さんの書物より、

健康で長生きるには・・・多岐に及び、多々教示させられたりした。

やがて、何とか私でもできそうだ・・と思い、微笑んだりした。

こうした根底には、こうした中、