自然の目覚めで起きることに慣れると目覚ましで早起きするのがつらい。それでもやはりちょっと遠出して山には行きたい。買換えたアイゼンも未だ未使用、試し履きを兼ねて伊吹山に出かける。

神戸からだと時間がかかり登山口の出発は10時。それでも日が長くなってきたので16時か17時台のバスには間に合うはずである。そんな心づもりで登り始めるのだが・・・。

前回は2015年2月に上っている。その時は3合目あたりから雪だったが今回はもう少し下からけっこう雪がある。

青空とは言えないが頂上はくっきり見えている。

6合目の小屋が見えてくる

ここからはだんだん傾斜が出てくるのでアイゼンとヘルメットを着け上っていく。出発が遅いので上りより下ってくる人の方が多い。これまで3度ほどこの時期に登っているが以前はここであまり人に追い越された記憶がない。しかし今日はけっこう追い越される。昨年同窓会に出て同世代の体力低下を目の当たりにしたが、自分自身もやはり体力が落ちているのを実感する。

頂上まであと少しというところで雲行きが怪しくなり空と山の境界がわからなくなる。

あとから思えばこの時点で撤退すればよかったのだが、せっかくなので頂上だけ踏んでおこうと登り続ける。1400時ごろ頂上の一角に出た途端、ものすごい風と雪が吹き付けて視界もまったくなくなってしまう。ホワイトアウトのときは動かず見えるようになるまでは動かないのが鉄則なのでしばらく頂上小屋の影でやり過ごそうとしたのだが、いつまで続くのかわからないのが不安になり下山を始めてしまう。

風は下から吹きあがってきて何度もあお向けに倒される。かろうじて見えていたトレースもあっという間に消えてしまう。高度を下げれば風も収まるだろうと下りていくのだが正直なところまったく方向を見失ってしまう。

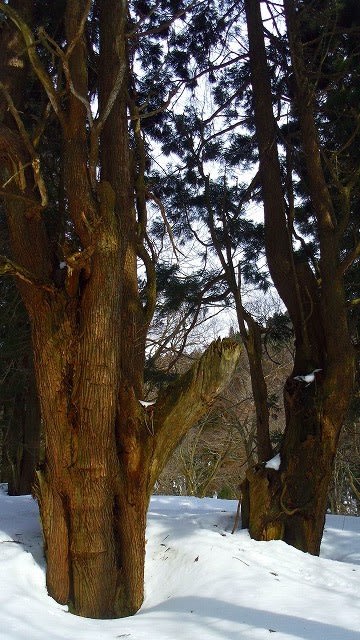

高度を下げ樹林帯に入ると嘘のように風も雪も止んでしまう。ただ下りているのは上ってきた斜面とは全く違うが、その斜面の北側か南側もよくわからない。地図を見ると前に山が見えるのが北側の無名峰のような気もする。傾斜のきついところもあるがアイゼンを履いていれば雪の斜面でも下りて行ける。

置かれた状況はまずいが北アルプスの深部というわけではないので下りて行けば林道か集落に出るだろう、一応ツェルトなどビバークの用意もしているし食料もあるのでなんとかなるだろうとどこか楽観している。

どんどん下っていくと小さな沢に出てしまう。山で道に迷ったら沢に下りてはいけない、尾根を歩くのが鉄則なのだが、沢の両側は傾斜がかなりあって上れそうにないのでしばらく下りていってみる。沢は雪のあるところと水が流れているところが半々で、雪の上を歩いていてもズボリと抜けて時折水にはまりそうになるのでさすがにまずい。何とかよじ登れそうなところを探してよじ登る。幸い新品のアイゼンがよく効いて何とかずり落ちずに尾根に上がることができてほっとする。

お茶を飲んで気持ちを落ち着かせる。とにかく沢にはまる危険は脱したので尾根を伝って下っていくと杉の人工林にでる。ということは下に林道があるだろうとそのまま下り続けると河原にでて向こう側に林道が見えた。川も何とか渡れて林道に出られてやれやれである。

林道の脇にお地蔵様。ホッとして思わず手を合わせる

この時点で17時を回っていたがまだ明るさがある。暗くなればヘッデンを点けるつもりで下っていく。林道は雪がくるぶし位までズボズボ入るので歩きにくい。普段は雪道歩きが好きだが、さすがにこの時間になるともう勘弁してよと思ってしまう。まったく勝手なものだ。明るさのあるギリギリ18時頃に集落の灯りが見えてきた。

やれやれ無事に下りられたと心底安堵する。どこか目印になるところへタクシーを呼ぼうと思うが集落の名前が確かでないので一軒の家で聞いてみる。

こんな時間におばさんが独り山から下りてきたと聞いて驚かれるやら呆れられるやら。親切にも駅まで車で送ってくださるとおっしゃるので好意に甘えさせていただく。ほんとうにありがたい。お礼にお金をお渡しするのも失礼かと迷っていたら察するように「今度他の人が困っていたら助けてあげなさい」とおっしゃる。この言葉が心に沁みた。丁重にお礼をいい、近江長岡の駅で下していただいた。

電車に乗ってから改めて地図を見てみるとやはり北側に下りていて出合った川は板名古川だった。ホワイトアウトの恐ろしさは話には聞いていたし対処方法もわかっているつもりだったのに不安と焦りで判断を誤ってしまった。これまでは大きな道迷いはしたことがなかったのでビバークが頭をよぎったのも初めての経験だった。

帰宅してからヤマレコで当日の投稿を見てみると殆どの人は13時ごろまでに下山を始めていてホワイトアウトに巻き込まれた投稿はなかった。ホワイトアウトしていた時間も短かったようだ。なんだか私一人軽率で愚かなことをしてしまったようで反省しきりである。