愛宕山といえば落語で有名な京都の山を思い浮かべるが、今回は丹波篠山の愛宕山に行く。和紙の原料として知られるミツマタが群生していてその花が見頃らしい。

お彼岸も過ぎて日が長くなったので起きる時間も少し遅くなってもいいのがうれしい。

尼崎を9時台の丹波路快速で南矢代へ向かう。田舎の無人駅だが今はイコカも使える。駅から1時間ほど歩いて龍蔵寺へ向かう。

マンホールは桜か

ミツマタ目当てか車が何台か停まっているがお寺はひっそりとしている

苔がいい感じのアプローチ

愛宕山へのルートは、東、中央、南ルートと3つあってお目当てのミツマタは東ルートに多くあるらしい。中央ルートは傾斜がきついとヤマレコの記事にあったので下りは避け、上りに取って帰りに東ルートを取るというプランで中央ルートを上り始める。

ここが入り口

立派な大木があったりして静かないい道だ。今のところは

あまり頻繁には通る人もいない気配で道はいい感じで苔むしている。

しばらく行くと大きな石垣があり壊れた古い鳥居と石段が現れるが、石段の傷みが激しく通行止めになっているので迂回道を上っていく

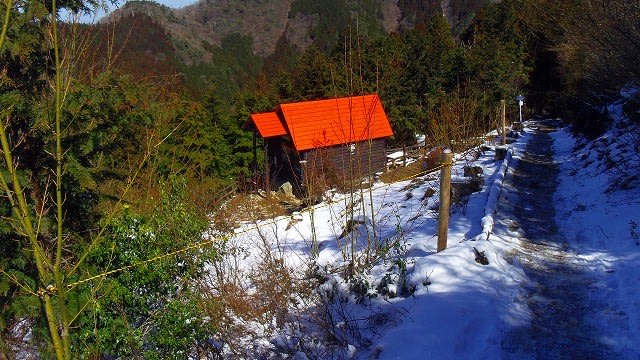

やがて愛宕堂に到着。建物は比較的新しい。さっきの傷んだ石段はここへの直登のためのものだった

道は落葉の多い尾根道に入るといきなり傾斜がきつくなって、張られているロープを頼りにしないとなかなか登りづらい。これはやはり下りには適さないと納得 。いろいろな山道を経験しているつもりだが、この傾斜はかなりのものだ。

上り切って頂上到着。眺めがすばらしいが低い気温に強風が加わり寒い。あとはここから東ルートに入りミツマタを見て、と思ったのだがその東ルートに入る分岐がよくわからない。

とりあえず腹ごしらえをしてということで少し下がったところで風を避けて昼食となったが、止まっていると猛烈に寒い。箸を持つ手が震えるほどだ。早々に切り上げて歩き始める。

ねじねじの木

どこかで東ルートへの分岐があるものと思って下り始めるが途中から道がはっきりしなくなる。時折目印のテープがあるのでそれを頼りに強引に下りていく。

結局分岐はよくわからず南ルートをとって下ることになるが、このルートの杉の植林された斜面でもミツマタの木を見ることができた。

枝が3つに分かれているのが名前の由来らしい。ボンボンのようでなかなかかわいい

出発点の龍蔵寺に戻って改めて東ルートを上ってミツマタを見に行く

ひとつの谷がミツマタに被われているところもあってなかなかの群生だ

またお寺に戻りあとは駅まで歩いて終了

愛宕山は標高600M台の里山で詳しい登山地図もなく、ネットで見た記事だけでなんとかなるだろうと来てみたが結局当初のプラン通りのルート取りができなかった。急坂でずれ落ちることもなく無事に戻れてやれやれだが少々里山を舐めていたと反省しきり。同行のお2人さん、お疲れさま。

帰ってから国土地理院のサイトで地図を確認してみたがやはり分岐がどこだったのが判然とせずスッキリしないのだった。