2018.10.14参拝。

外観を見学した後、内観へ。受付で資料を受け取る。の前に、まず聞かれたのが「どこでこのイベントを知りましたか?」でした。「神奈川新聞のWEB記事で見ました」と答え、本堂へ。

素晴らしかったです!しかし残念ながら内部の撮影は禁止でした〜。あ〜〜!!最近の神社仏閣ではありがちなのですが、画像がないと記事にしづらいんだよね〜。

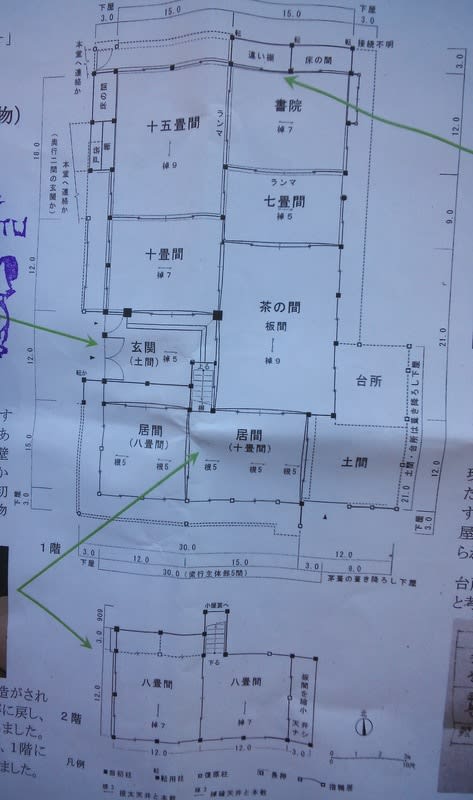

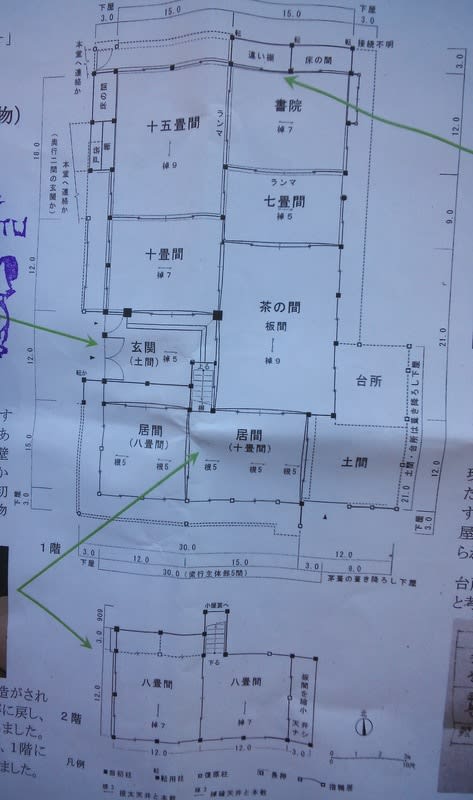

仕方ないのでせめての見取り図を上げてみました。

いただいだ資料によりますと永地山長念寺は、阿弥陀如来を本尊とする浄土真宗本願寺派の寺院です。縁起によると、大永2年(1522)に法専坊によって創建されたのち、江戸時代に秀月禅尼によって中興されたといわれています。本堂(文政7年)、庫裏(江戸時代末期)、山門(嘉永7年)がいずれも川崎市重要歴史記念物に指定されており、近世の中規模寺院の主要な建物3棟が県損していることが文化財として重要な意味をもっています。

本堂見取り図の外周は広縁とあります。本堂の内壁の頭上の壁に、唐代の蚕から糸を取り布にするまでを描いた壁絵がありました。珍しいなあ?でも時代が全く合わないような??近くに説明員さんが配置されていたので聞いてみた。

「前の住職がお蔵にあったまき絵を元に模写させたそうです」「ということは、蚕や絹布作りは全く関係ないの?」「まあそうですね」と。

へ、へえ〜。愉快なお坊さんがいたようです。しかし本堂の彩色や欄間彫刻は豪華です。ふと、脇にへんな金色の物体を置いてあるのを見つけ、別の説明員さんに「これは何ですか?」と聞いたところ「オリジナルの欄間の飾り金具の一部です」と。

「ン?どうゆうこと?なんで改修する時に使わなかったんです?」とか聞いたら熱い叫びが帰ってきた。

「使いたかったんです!今回の改修はオリジナルで使えるものは全て使う方針でした。例えば須弥壇と宮殿は当初は新しいものに造り替える予定でした。しかし弘化2年(1845)の墨書が見つかったので、修理して使ってます」

「それと金具を使わないのって関係ある?」

「金具じゃなかったから」

「ええ??」

「ここ、よく見てほしい。金具じゃなくて和紙に金泥塗りしてあるんです。これを使うと崩壊しそうなので諦めましたが、オリジナルだからとってあるのですよ」

「紙!?」

そうなんですよ。長念寺さんの本堂は紙製のものがあちこちにあるのだ。例えば先ほどの唐の絹造りの壁絵も紙製です。

感動的に素敵だったのは、白い蓮の絵でした。おそらく今回の改修に合わせ新しく描かれたものですが、内陣と左右の余間の壁に咲く蓮池は必見です。

満足したので次へ移動です。庫裏ですが、その前に今回のイベントのために特別公開の神奈川県指定重要文化財 紙本著色 鳥合わせ図屏風(六曲一双)の狩野永徳の作品です。本堂の絵にも鳥があちこちに描かれてましたが、六曲一双の一面づつに鳥がいます。そういえば、なぜか盆栽もあった。永徳の時代に既に盆栽あったんだ〜と眺めたけども、遠くから見て楽しむ図柄で、アップで見る作品じゃないな。という失礼な感想で次へ移動。

庫裏はいただいた資料によりますと、規模 桁行19、9メートル 梁行11、8メートル 建築年代 江戸末期

またまた屋内撮影禁止だったので見取り図を掲載

玄関は見取り図の左中央にありますが、本堂から移動した私は画像右下の土間の部分から入りました。

ちなみに外観は墓地かさ撮影したのですが、画像は庫裏の左側面を写してあります。

画像では分かり難いのですが2階建て。1階の今の部分は以前に天井を高くする改造がなされていたそうですが、今回の改修で元の姿に戻されました。

私的に注目度が高かったのは玄関から十畳間を区切る壁の上に掲げられた墨書です。幕末の三舟の一人、山岡鉄舟の書でした。ここに宿泊した時に書いてもらったのだとか。十畳間と十五畳間を分ける襖に今回素晴らしい絵が描かれました。説明員さんによりますと、冬の多摩川の夕暮れの図。長念寺さんは、多摩川沿いの登戸から徒歩距離なので、情景にぴったりですね。

で、十五畳間の見所は長念寺の中興をなした秀月禅尼の絵です。また、奥の書院の床の間脇の欄間には何羽も鳥が遊ぶ様子が彫ってあり、それをモチーフに今回新しく釘隠としてデザインが採用されててほっこりかわいい。

外へ。最後に墓地へ。

中興の秀月禅尼さんのお墓です。珍しい形の墓石だよね。

予想以上に見応えのあるお寺でした。帰り道、せっかくなので沿道を少し外れダンナを丸山教本庁を案内。

次に隣接の稲荷山光明院さんも案内。

あれ?本堂の扉が開いてます!実は光明院さんは3度目の訪問です。蓮の季節に境内の蓮を見にきたことがあります。しかしその時は本堂の扉が閉まってました。うわ〜〜!!ラッキー!!

外観を見学した後、内観へ。受付で資料を受け取る。の前に、まず聞かれたのが「どこでこのイベントを知りましたか?」でした。「神奈川新聞のWEB記事で見ました」と答え、本堂へ。

素晴らしかったです!しかし残念ながら内部の撮影は禁止でした〜。あ〜〜!!最近の神社仏閣ではありがちなのですが、画像がないと記事にしづらいんだよね〜。

仕方ないのでせめての見取り図を上げてみました。

いただいだ資料によりますと永地山長念寺は、阿弥陀如来を本尊とする浄土真宗本願寺派の寺院です。縁起によると、大永2年(1522)に法専坊によって創建されたのち、江戸時代に秀月禅尼によって中興されたといわれています。本堂(文政7年)、庫裏(江戸時代末期)、山門(嘉永7年)がいずれも川崎市重要歴史記念物に指定されており、近世の中規模寺院の主要な建物3棟が県損していることが文化財として重要な意味をもっています。

本堂見取り図の外周は広縁とあります。本堂の内壁の頭上の壁に、唐代の蚕から糸を取り布にするまでを描いた壁絵がありました。珍しいなあ?でも時代が全く合わないような??近くに説明員さんが配置されていたので聞いてみた。

「前の住職がお蔵にあったまき絵を元に模写させたそうです」「ということは、蚕や絹布作りは全く関係ないの?」「まあそうですね」と。

へ、へえ〜。愉快なお坊さんがいたようです。しかし本堂の彩色や欄間彫刻は豪華です。ふと、脇にへんな金色の物体を置いてあるのを見つけ、別の説明員さんに「これは何ですか?」と聞いたところ「オリジナルの欄間の飾り金具の一部です」と。

「ン?どうゆうこと?なんで改修する時に使わなかったんです?」とか聞いたら熱い叫びが帰ってきた。

「使いたかったんです!今回の改修はオリジナルで使えるものは全て使う方針でした。例えば須弥壇と宮殿は当初は新しいものに造り替える予定でした。しかし弘化2年(1845)の墨書が見つかったので、修理して使ってます」

「それと金具を使わないのって関係ある?」

「金具じゃなかったから」

「ええ??」

「ここ、よく見てほしい。金具じゃなくて和紙に金泥塗りしてあるんです。これを使うと崩壊しそうなので諦めましたが、オリジナルだからとってあるのですよ」

「紙!?」

そうなんですよ。長念寺さんの本堂は紙製のものがあちこちにあるのだ。例えば先ほどの唐の絹造りの壁絵も紙製です。

感動的に素敵だったのは、白い蓮の絵でした。おそらく今回の改修に合わせ新しく描かれたものですが、内陣と左右の余間の壁に咲く蓮池は必見です。

満足したので次へ移動です。庫裏ですが、その前に今回のイベントのために特別公開の神奈川県指定重要文化財 紙本著色 鳥合わせ図屏風(六曲一双)の狩野永徳の作品です。本堂の絵にも鳥があちこちに描かれてましたが、六曲一双の一面づつに鳥がいます。そういえば、なぜか盆栽もあった。永徳の時代に既に盆栽あったんだ〜と眺めたけども、遠くから見て楽しむ図柄で、アップで見る作品じゃないな。という失礼な感想で次へ移動。

庫裏はいただいた資料によりますと、規模 桁行19、9メートル 梁行11、8メートル 建築年代 江戸末期

またまた屋内撮影禁止だったので見取り図を掲載

玄関は見取り図の左中央にありますが、本堂から移動した私は画像右下の土間の部分から入りました。

ちなみに外観は墓地かさ撮影したのですが、画像は庫裏の左側面を写してあります。

画像では分かり難いのですが2階建て。1階の今の部分は以前に天井を高くする改造がなされていたそうですが、今回の改修で元の姿に戻されました。

私的に注目度が高かったのは玄関から十畳間を区切る壁の上に掲げられた墨書です。幕末の三舟の一人、山岡鉄舟の書でした。ここに宿泊した時に書いてもらったのだとか。十畳間と十五畳間を分ける襖に今回素晴らしい絵が描かれました。説明員さんによりますと、冬の多摩川の夕暮れの図。長念寺さんは、多摩川沿いの登戸から徒歩距離なので、情景にぴったりですね。

で、十五畳間の見所は長念寺の中興をなした秀月禅尼の絵です。また、奥の書院の床の間脇の欄間には何羽も鳥が遊ぶ様子が彫ってあり、それをモチーフに今回新しく釘隠としてデザインが採用されててほっこりかわいい。

外へ。最後に墓地へ。

中興の秀月禅尼さんのお墓です。珍しい形の墓石だよね。

予想以上に見応えのあるお寺でした。帰り道、せっかくなので沿道を少し外れダンナを丸山教本庁を案内。

次に隣接の稲荷山光明院さんも案内。

あれ?本堂の扉が開いてます!実は光明院さんは3度目の訪問です。蓮の季節に境内の蓮を見にきたことがあります。しかしその時は本堂の扉が閉まってました。うわ〜〜!!ラッキー!!