スンマセン。一昨日と昨日、田舎の旦那ン家で述べ5時間生クリ向いたら指先がボロボロになってしまい、パソコンに打ち込みがもう大変。指が腫れとる〜。5時間包丁とクリと格闘したら、なぜか薬指の腹が剥けた。どこで自分の指を削ったんだろか?しかも爪に栗皮めり込んでるし。売り物の栗と自分ちで収穫したものを配った栗の違いは、腐ってる栗が混じってる。皮をむき、渋皮をむき、中が痛んでないか確認した末カビてるのを見た時のガッカリ度ときたら〜〜。というわけで、キレギレに文章打ち込みしてます。

2019/10/1訪問。都営大江戸線両国駅A4出口から徒歩1分。目指すは6階常設展入口です。10月1日の都民の日は大人600円の常設展入場無料なのだ。

エスカレーターを降りて流れで進むと、大勢の人が橋の周辺に集っていた。何かしら|??覗いたら、5階の歌舞伎小屋の前で、木遣りが披露されていた。ラッキー!!上から木遣りを見下ろせるなんて有りえない。しかも背景が江戸の歌舞伎小屋だなんて〜〜!!

悲報。木遣り画像は全て撮影に失敗しました。どんだけ興奮してたんだろか?手ぶれ画像ばっかりやん。ともかく室内なので、光量が足りてない。ブレブレ画像の中、ちょっとは雰囲気がわからんとブログなんだから。とチョイスした画像には、橋の欄干前から見下ろし撮影してる方々のスマフォが写り込んでました。いや〜、着いた時には木遣りが始まってたので、二重ほど先着の方がいて写せなかったので、携帯を頭上に差し上げて撮影してたから。

さて、江戸東京博物館とは?いただいたパンフレットによりますと「江戸東京の歴史と文化を振り返り、未来の東京を考える博物館として平成5年(1993)3月28日に開館しました。高床式の蔵をイメージしたユニークな建物で、常設展では江戸時代から現代までの約400年間を中心に歴史や生活文化を、復元された模型や豊富な実物資料を使って展示しています」らしい。

具体的には江戸と維新以降の人々の生活を子供が楽しく学べる場所です。ということで、今回は「江戸」部分を紹介。とはいえ、先ほど興奮しすぎてピンボケ画像を増産した私。要所を押さえて撮影したのですが、これまたピンボケ画像ばかりでして。

江戸城の松の廊下

江戸城の松の廊下 江戸城本丸大広間

江戸城本丸大広間再現模型展示。日本のミニチュア技術を注ぎ込み、素晴らしい再現度です。何しろすでに現存してないからね。遺された設計図面や絵画から再現したみたいです。

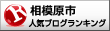

これが江戸城。いつの時代のものだろうか?なにしろ江戸初期に火災で焼失し、以後再建されなかった本丸が造らててますからね。

かつてはこんな感じで。今は本丸の石組みしか残ってない。画像中央にあるお堀が白鳥濠です。大きな建物上部にかつては大奥。下部に政務の場所。で、右手に御殿。今は芝生広場だったり雑木林だったりでかつての姿を脳内再現すら難しい。それを可能にするミニチュア再現。一見の価値ありです。

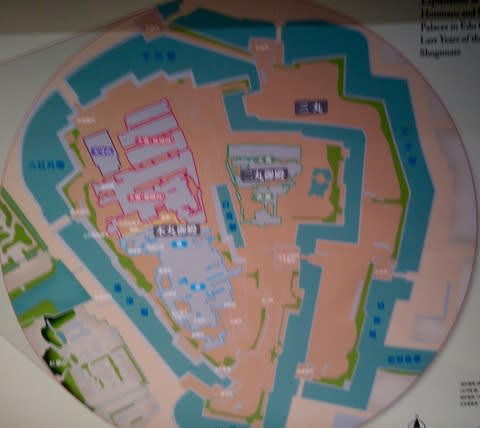

で、こちらは徳川家康の征夷大将軍任命書。どっちかはレプリカ。でももう一つは本物。どこの誰が任命したんだろうか?書いてあるけど読めない不思議。

刀 銘備前国住長船彦兵衛尉忠光(室町時代)長船忠光作

私でも知ってる名刀。隣接して大名の鎧兜に具足も展示されてて、サムライ好きの外国人に大人気。

さて、6階はザクっとサムライゾーンです。「江戸城と町割り」と名付けてありますが、ぶっちゃけ教科書で習う硬い歴史になります。

5階に降りる。メインです。江戸の庶民の暮らしの再現に遊びが分かるようになってます。

例えば、江戸の長屋を再現し、画像は指物師。隣接して産婆さん。今では日本が世界に誇る浮世絵の販売店など。

何つーの?浮世絵はご大層な芸術ではない。庶民の娯楽。人気歌舞伎役者や評判の美人や相撲取りのブロマイドを売ってたのだ。

私が反応したのはこれ。

龍吐水 1882年(明治15)6月・官業商 摂州岡町 澤田利八作

「消火の際に使用する道具の一つで、町では自身番屋に備えられていた。名前は龍が水を吐く姿に似ることから命名されたといわれる。

しかし、水圧が低く放水量も少なかったため、燃え広がった火災を消火できるようなものではなく、実際は纏や刺子袢纏に水をかけて濡らすような用途に用いられた」

ずいぶん残念な機能しかなかったのね。けどなぜかロマンを感じるんだよなあ。江戸時代の火消しは破壊消防がメインなので、水をかけて消火したりしな〜い。詳しく知りたければ新宿の消防博物館へ行きましょう。

せっかくなので、消防博物館を見物したブログのリンクを貼っておきますね。

二八蕎麦屋。確か名前の由来は2×8=16文で、そば1杯の値段から来てたと思う。江戸のファストフード。けども関心したのは屋台が一人で持ち運べるように作られてること。江戸の工夫が詰め込まれてます。

体験型のあれこれには、千両箱を持ってみよう!コーナーもある。

テレビの時代劇に出てくる千両箱より見た目にちっさい。あ。奥にボテ振りも展示してあるね。竿の両側に魚や食べ物を入れて売り歩いた江戸の移動販売。これも実際自分で担いで試せます。

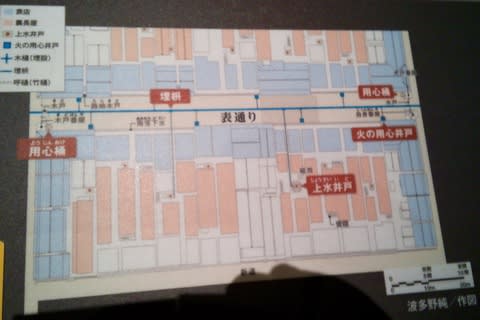

そんな中今回私が反応したのが玉川上水。散歩してて玉川上水に出会うことがある。え〜と?東村山・東小金井・新座・新宿御苑前。江戸の時代にどんな難工事を経て?と思ってましたので。

上水の流れとか。

現在玉川上水を使ってるところを目で確認できるのは東村山の一部のみと説明されてた。頑張って残してるんですね。

桜並木の間に玉川上水がある。

ど〜ん!と神田祭りの神田須田町の山車が置いてある。画像は神田明神行列を再現したミニチュア。ついつい衣装のも目がいってしまう。一体何人で担いでるんだ。

そしてど〜ん!江戸の両国橋のミニチュア。これさ、テレビ時代劇でオープニングに使ってたやつだ。あれは何だったっけ?火盗改の奴だよな?

で、あちこち神社仏閣めぐりで散策する機会が増えたからこそついつい見入ってしまったのがこちら。

庶民の娯楽の巡礼めぐり。

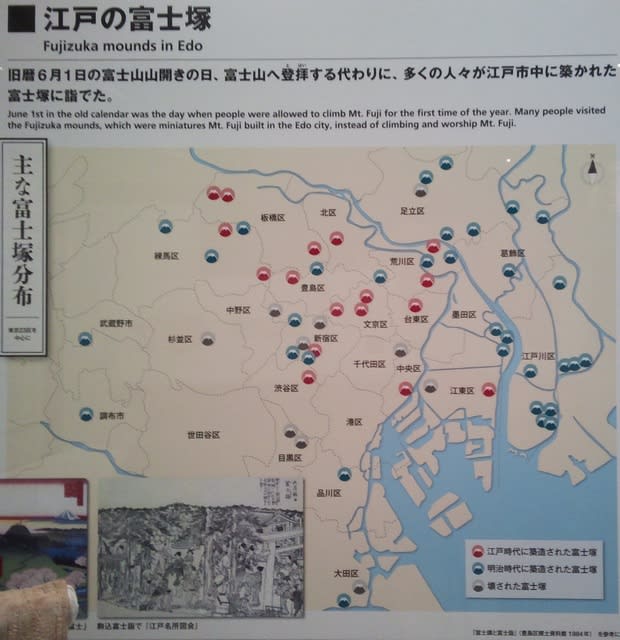

そして、遠出してまで行楽を兼ねた巡礼に行けなかった人向けの富士塚詣り。

富士塚はついつい「現存」してるかどうかに注目してしまう。もう自分が行く気で見てしまう。

江戸の庶民は世界でも稀な自由があった。庶民が自分が暮らしてる場所を離れ、娯楽で旅行出来たなんて!世界でも稀な文化ではないかな?ってか他に例があるのかな?

田中久重は、上野の科学博物館でも発明品が複数展示してある。ここでも現存する発明品が並んです。エジソンに勝てる天才だったと思う。TBSの日曜ドラマ「JIN-仁ー」でも登場してましたね。

そして日本が鎖国中に貿易してたオランダ。これさ、まだ記事にしてないんだけども9月の敬老の日に上野の国立博物館に展示してたVOCマークのあれこれ。世界史にも登場するオランダ東インド会社のマーク。つい反応してしまった。

歌舞伎舞台の再現もある。

助六。手前は歌舞伎小屋のミニチュア。展示物の外には実物大(トップ画像です)の歌舞伎小屋の正面入り口が再現されてます。

画像は撮影したけど手ぶれしたので雰囲気だけ楽しんでください。

なぜか菊人形。これは歌舞伎の「暫」鎌倉権五郎かな?ん?確か浅草寺でこの銅像見たな。あと、鎌倉の長谷で同じ名前の和菓子やさんがあったよね。人気の番組みたいです。(明日は維新以後の東京を紹介)