2019/9/16(敬老の日)訪問。増税前の買い物に忙しくて、時間がかかりそうな博物館展示物の記事を後回しにしてました。

さて、実は今年5月の国際博物館デーに無料で常設展(トーハクではそれを総合文化展と表現します)が見れる!とあり見学しました。けども久々のトーハクだった。途中で挫折して見れなかった場所がある。それが本館2階と法隆寺宝物館と黒田記念館でした。補完しよう!と次の無料公開デーを調べたら、敬老の日。雨が降ろうが行くしかないわ!とゲームのコンプリート気分で出かけました。

間違いだったよ。トーハクの常設展(総合文化展)には、展示替えというのがあってだな。展示物の一部が時折入れ替わるんだ。しかも四季折々の自然を愛する日本人は、四季折々に合わせた逸品というのがあってだな。

という訳で、今回は前回の訪問時に比べ。心に残る作品だけ撮影した。でないと、またしても長編連載ブログになってしまう。踏まえてまずは時間のかかりそうな本館2階へ。

階段を上がったら親と子のギャラリー日本のよろい!(2019.7.16-9.23)をやっていた。失敗した。本来ならば、見学順路に従い、1−1室の日本のあけぼの(縄文〜弥生〜古墳)室から見学すべきだったのに。鎧がなぁ〜。トップ画像をご覧ください。兜のレプリカがかぶれるコーナーがあったんだもん。かぶるでしょ!ちなみに、ガラパゴス携帯のシャッターを押してくれたのはダンナではありません。トーハクの学芸員のお姉さんです。

ちなみに、満面の笑みで撮影してしまった私。それまで誰も兜をかぶって試してなかったのに、すぐに行列が出来てた。兜のそばに、鎧の胴も置いてあり、持ち上げて重さを体験できるコーナーがあったよ。で、ダンナを見失ってしまったので、しばらく一人で見学してたら、突然黒人さんに声かけられた。

黒人さんが熱心に見てたのがこれ。兜です。

お兄さんは(黒人さんという言い方は、日本人には『外国人』と同じくくりなんですが、国によると差別表現になるそうなので、以後お兄さんと言い換えます)、私の顔を見てすぐに「しまった!」という顔になる。ンなもん「ノープロブレム」ですわ。と言ったら、お兄さんはどうも一緒に来た友人に話しかけたつもりだったらしい。サムライアートな日本のよろいかぶとに互いに感激して、はぐれてしまったとか。ンなもん「ノープロブレムなノットアットオール」ですわ。ホッとしたのか、顔つきが和らいだお兄さんは「このヘルメットの正面デザインはフェニックスが似合う」と語る。「これはドラゴンです」と私が答えると、お兄さんは納得いかなそうな顔になる。え〜とそれはだな。あ〜〜!!私の貧弱な語学力でどう答えればいいのか?お兄さんが引っかかったのは、西洋のドラゴンと日本の龍の違いだと思う。日本では龍は龍神なんだよな。決して西洋の悪いドラゴンと同じ存在じゃないんだ。ハリウッド映画で勇者に討伐されるアレと同じにして欲しくない。そもそも日本の武士のよろいは、1対1で戦い生き残るために特化して発展したから、あれこれ縁起のいいものを詰め込んでたりするし。このギャラリーは戦い方の変化や武器の変化に伴うよろいの発展に焦点を当ててるみたいだし〜〜〜!!

ばぶっ。語彙が欲しい。つまり英語力〜。結局「ドラゴンは日本では神様です」的なことしか言えませんでした〜。ああ。この1週間前に東京駅そばのJPタワーでも外国人さんとテーブルをシェアしまして、お話しようとして挫折したんだったよ。情けない〜。

まあ、「ハブアナイストリップ」でお兄さんとはバイバイだ。

フロアの壁によろいの部分名称が貼り出してあった。同じパーツでもよろいの種類や時代によって大きさが違うらしい。日本人の体格がよくなった訳じゃないのね。

ついでなので、展示物は4種類のよろいが紹介してあった。上のよろいの部分名称の画像を使って解説すると、左の大鎧は馬に乗って戦うのを前提とした騎馬武者用のよろいで、平安時代後期(11世紀)に登場したもの。総重量が20〜30キロもある。

中央の胴丸は、動きやすい上級武士用。同じく平安後期(11世紀)に登場したもの。大鎧に比べると軽くて動きやすい。総重量は10〜20キロ。

右の当世具足は、しxrつかり守って軽く作ってある。安土桃山時代(16世紀)に登場する。全身を隙間なく守るよろい。総重量が10〜15キロ。

ちなみに、よろいの部分名称に入ってない腹巻という胴丸に似てるけどどうの作りが違う鎌倉時代(13世紀)の歩いて戦う武士が来たよろい、総重量10〜15キロが紹介されていた。

撮影。ピンボケ画像を量産しちゃったので、雰囲気だけわかれば。

7月の公民館であった歴史講座で、賑やかしに自作の鎧兜を着込んだ人と制作者さんが「あなたも鎧兜を作ってみませんか?」講座のチラシを配布してたのですが、講座で作ってたのは中央の胴丸タイプでした。

さて、隣室10番浮世絵と衣装の部屋へ。

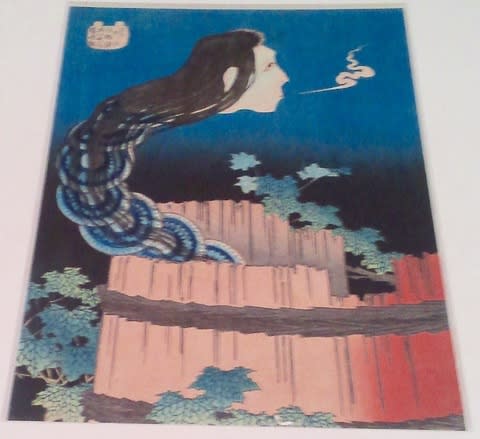

お気に入りをピックアップ。これは百物語よりさらやしき・葛飾北斎筆。蛇っぽい女性が井戸から長く首を伸ばしてますが、首がお皿なのでこれは怪談の『番町皿屋敷のお菊さん』ですね。

ピンボケ画像なので、どうかと思ったのですが、通常の浮世絵の大きさの紙を3枚綴りで一つの絵になってます。上の画像は確か左端で横笛を吹いてるのが義経に扮した女性で、後は遊女だったような?

奉納相撲。描かれてる人物は全て男性。

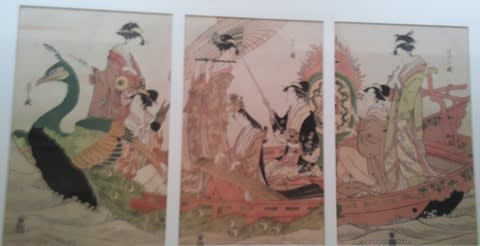

孔雀船で演奏する女性たち。綺麗です。

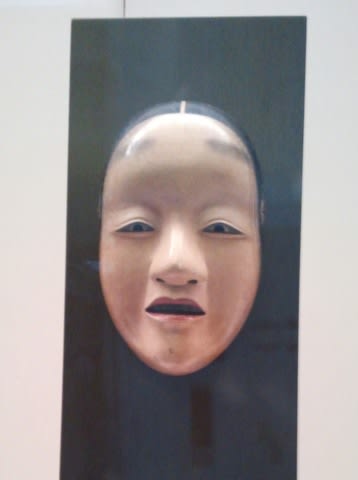

隣室の9番(能と歌舞伎)の部屋。

能の衣装も展示してありました。なんと!今使わてるお衣装と差がない。凄い。伝統文化は変化しないのか?あえて変化しないのか?

8番の部屋は書画です。もうね。自分が字がヘタだからでょうか?書の良し悪しが全くわからない自分がいた。1枚だけ鑑賞に耐える程度のピンボケ画像があったけど、何を書いてあるか読めないという〜〜。

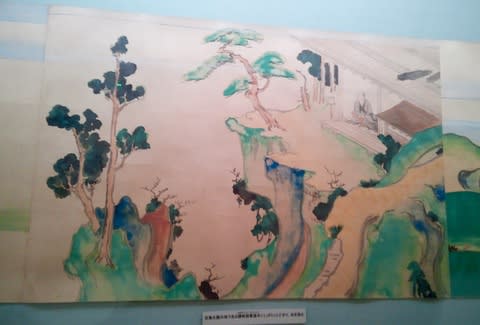

次!書はダメでも画ならば。こんなん写してました。

なぜ撮影したか?たぶん「秋」いや「お月見」の絵だからです。季節に合わせわざわざ収蔵庫から出して模様替えしたんじゃないかな?ダンナの母が元気だった頃、床の間に飾る軸を季節季節に変えてたのを思い出した。日本ってかつてはそれが普通だったのかもな。

で、これ見て考える。誰だっけ?法然さんの修行を描いた巻物が長く伸べてあった。その1場面なぜかこれ、四国香川の善通寺さんの場面なんだよね。私、出身が香川県なので知ってるんですが、善通寺さんは平地です。崖はない。オイっ!!と突っ込んだのを覚えてる。

次の武士の装い部屋へ。

む〜ん??見物したのは既に1月近く前。詳細はおぼろげ。けどこの具足は確か、黒田官兵衛のじゃなかったっけ?驚いて撮影したような気がする。

武士といえば日本刀。重要文化財脇差相州貞宗(号 石田貞宗) 貞宗は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての相模国(神奈川県)の刀工です。硬軟の鉄を組み合わせた複雑な模様の地鉄(じがね)と沸(にえ)の輝きを強調した刃文は師の正宗に続くものです。石田貞宗の号はこの脇差が石田三成の指料であったことに由来します。」

なぜか説明文も撮影してて、ピンボケしてなかったよ。

歴史補完:指料とは? 自分が腰に差すための刀。つまりだな。この脇差はあの関ヶ原の戦いで西軍の石田三成が腰に差したということだ。wikiによりますと、『石田三成襲撃事件後、三成が佐和山城への護送役を務めた結城秀康に「無銘正宗」を贈る、と秀康はこれを喜び「石田正宗」と名付けて終生大事にした』と書かれてます。その脇差がこれだ!歴史ファン必見の品です。

隣接の4番茶の美術の部屋へ。

織部扇形向付 私は最初イチョウの湯のみだと思ったわ。織部焼きな色合いです。

竹茶杓 古田織部(1543-1615)作 。説明文のは利休没後天下の茶匠として慶長期(1596−1615)における茶の湯に大きな影響を与えた人物。氷割れのある竹を使い、節が強く屈曲する蟻腰の形で、櫂先はくっきりと曲がる折だめとなっています」

古田織部が茶道の世界で大人物なのはなんとなく知ってますが、テレビアニメ『へうげもの』の主人公だよな。今時良作も1シーズンで放送が終わる作品ばかりのアニメ業界なのに、天下のNHKが放送したから3シーズン分プラスαな全39話も放送された幸運な作品だった。ちなみに登場人物はほぼおじさん達。エロい女性が出ないのに39話。放送局がNHKでないと有りえんかったわ。

隣の部屋仏教の美術へ。

これ、誰〜だ?教科書を思い出せ。私の日本史の教科書には載っていた。答えは一休和尚像。室町時代の高僧ですが、「とんちの一休さん」テレビアニメで知った人も多いハズ。足利義満も出てましたね。けど絵はアニメの小坊主ではなく、晩年の一休和尚。これさ、こういうおじさんをリアルで見たことある気がする。え〜と?本当にこれ室町時代の絵なの??手配写真にしても使えそうなんだけども。

隣の部屋へ。国宝室。たった2つの軸のみ展示してある部屋。

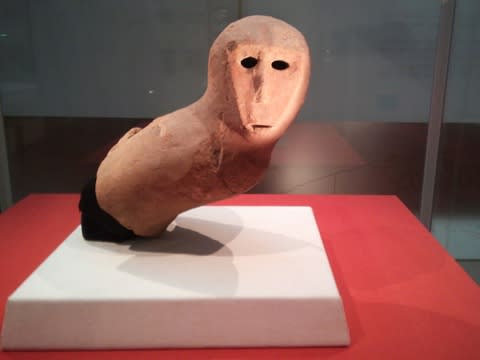

そして2階最後の部屋は日本美術のあけぼのー縄文・弥生・古墳です。

一応縄文といえばコレ!という火焔土器は画像を押さえてあったわ。

そして猿の埴輪。これさ〜、埴輪だからさ6世紀の古墳時代の作品なんだ。でもさ、妙に現代の芸術品として売ってても有り得そうなデザインだと思いませんか?

最後に、本館2階には皇族用の部屋もある。入れないけども。(続きます)

やはり文章作成に時間がかかった。ってかかかり過ぎ。もう夜じゃん!何時間書いてたのか?

画像追加です。2010年1月16日画像と文章追加

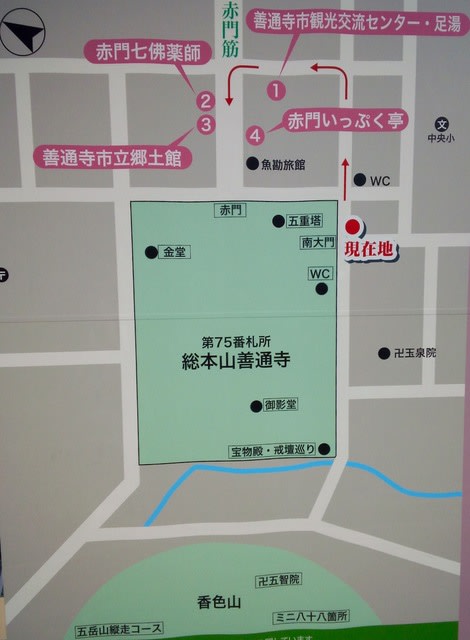

2020年の初詣は故郷で善通寺さんへ行きました。善通寺さんへは婚約時代に参拝して以来。何十年ぶりだろうか?香川県第2位の初詣の場所です。善通寺さんには2箇所、西院・東院に詣でるのが普通。どっちも行列しました。けどですね、行列してる場所から背後の山は見えませんでした。けども、地図を見たらあったんですよ。この記事の文中に紹介した法然さんが山の上から下界を眺めてるのは、おそらくこの山だと思います。ちなみに、山は現在は善通寺さんの境内ではないので、初詣客が足を伸ばすことはないと思う。

ちなみに、上の画像は東院のもの。画像右上に法然上人逆修塔というのがありますね。法然さんは実際に善通寺を訪れてたようです。