ロガロ翼が発明されて以来、ハンググライダーは世界中に瞬く間に広がっていきました。

そして、同時に目覚ましい勢いでハンググライダーは進化していきました。

まず、初期のハンググライダーは、まさにロガロ翼そのもので、三角形をしていました。

そのうち、セールがばたついて抵抗になっていることに気が付き、割と早い段階でバテンが入りました。

そのうち、セールがばたついて抵抗になっていることに気が付き、割と早い段階でバテンが入りました。

しかし、このころのバテンは釣竿の先のようなもので、まだキャンバー(湾曲)は持っていませんでした。

更に良く飛ぶようにするため、今度はアスペクトレシオ(縦横比)が高くなりだしました。

そして、このころからセールの逆はらみが問題となりだし、リミッターが付けられるようになったのです。

時をほぼ同じくして、ラフラインも登場し、更にアスペクトレシオは高くなり始めました。

ちょっと話が脱線してしまいますが、アスペクトが高くなると抵抗が減るということを、よりイメージしやすくするためには、「泥の上でのスキー」をイメージすると分かりやすくなります。

たとえば、それほど速くないスピードで、泥の上のスキー板に乗る場合、板の横幅がないとスキーが泥にめり込んで抵抗が大きいですが、横幅が十分ある板ならば、それほど泥にめり込まずに

快調に滑ります。

これがグライダーです。

しかし、スピードが速くなると、横幅の大きい板は、板そのものの抵抗が大きくなりますが、横幅の小さい板は、スピードがあれば、泥にそれほどめり込まずに抵抗も少なく快調に滑ります。

これがジェット戦闘機です。

ここでもし、スピードが速くても、スキー板に何人も乗って重くなったらどうなるでしょう?

スキー板は再び泥にめり込み始めますから、板の横幅を広くしてあげないと快調には滑ることが出来ません。

つまり、ジェット戦闘機のように早いスピードでも、翼面荷重が大きい場合は、アスペクトを大きくしてあげた方が抵抗が減ります。

具体的には、ステンレス鋼をたくさん使って重くなってしまったF4ファントム戦闘機なんかがそうです。

このように、スピードがそれほど速くない機体は、アスペクトが高い方が抵抗が減るので、ハンググライダーの翼もどんどん横に伸び始めました。

そして、更に抵抗を減らすため、画期的なアイデアが登場しました。

そして、更に抵抗を減らすため、画期的なアイデアが登場しました。

ダブルサーフェースです。

翼の下面にセールを張れば、更に抵抗が減るはずです。

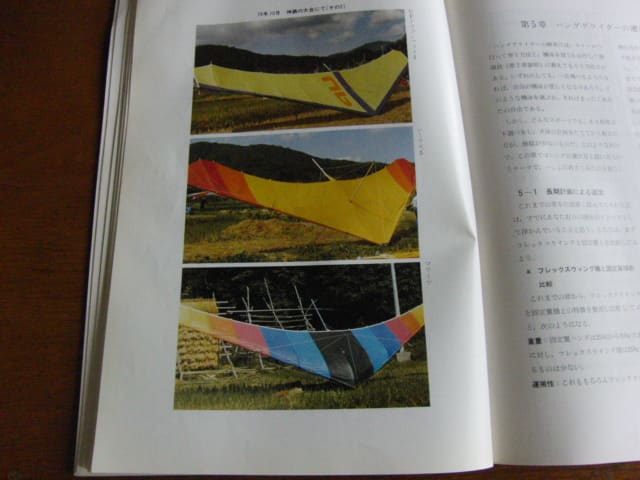

そして、マライヤという機体が登場しました。上の写真の一番下の機体です。

しかしこの機体、飛び始めてみると、謎の墜落事故が連発し始めました。

そして、その原因は意外なものでしたが、それについては次回ご説明します。