昨日の続きです。

江戸時代の主屋から、明治大正時代に移ります。

主屋から書院へ

障子に、柱に、濡れ縁越しのススキ。“わび”と“さび”の風景です。

この太鼓の渡り廊下は最近のものです。思い出します、母の実家の寺にも、むかし、庫裡と本堂を繋ぐ太鼓の渡り廊下がありました。

“月波楼”だそうです。月波楼と云えば、あの、世界に誇る“桂離宮”です。坂野さんも、かなり、大きくでたものです。

でも、もしかして、“月波楼(げっぱろう)”と読むのでは洒落にならないと、文人として来客に謙遜しつつ、「つきなみろう」と云って笑いをとっていたのかもねェ。

渡り廊下の先の壁際にはオルガンです。新しいモノは好きなようです。

立派なお部屋です。

天井にも飾り細工を施しています。

あかり取りに、

違い棚に、書院に、

こちらは、庭の眺め。

あちらには、女性のグループ。

こちらは北側の廊下です。うす暗い湿っぽさが懐かしい。

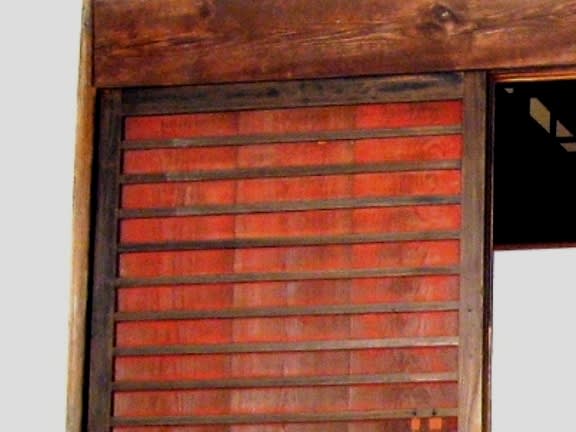

書院の欄間。

奥は、手水場です。この感じ、母の実家の風景を思いだします。夏になると、こんな廊下に座って、スイカやトウモロコシや真桑瓜を食べたものです、薄っすらと手水場の臭いが漂っていました。

廊下の灯りもこんな風。

タイル張りで、当時としてはかなり洒落ていたのでしょう。

唐傘天井だそうです。いろいろ凝っているのです。

薄暗い廊下の、古びた戸を開けると、ビックリです! 明るく輝く、最新鋭のトイレが出現したのです。

実は、この月波楼、一部屋一時間千円を払うと、会合などに使用できるのです。常総市の指定文化財ですから、使用目的はそれなりに限定されると思います。会合などでは、トイレはとても重要です。

まだ、まだ、坂野家住宅の見学は続きます。

それでは、また明日。

江戸時代の主屋から、明治大正時代に移ります。

主屋から書院へ

障子に、柱に、濡れ縁越しのススキ。“わび”と“さび”の風景です。

この太鼓の渡り廊下は最近のものです。思い出します、母の実家の寺にも、むかし、庫裡と本堂を繋ぐ太鼓の渡り廊下がありました。

“月波楼”だそうです。月波楼と云えば、あの、世界に誇る“桂離宮”です。坂野さんも、かなり、大きくでたものです。

でも、もしかして、“月波楼(げっぱろう)”と読むのでは洒落にならないと、文人として来客に謙遜しつつ、「つきなみろう」と云って笑いをとっていたのかもねェ。

渡り廊下の先の壁際にはオルガンです。新しいモノは好きなようです。

立派なお部屋です。

天井にも飾り細工を施しています。

あかり取りに、

違い棚に、書院に、

こちらは、庭の眺め。

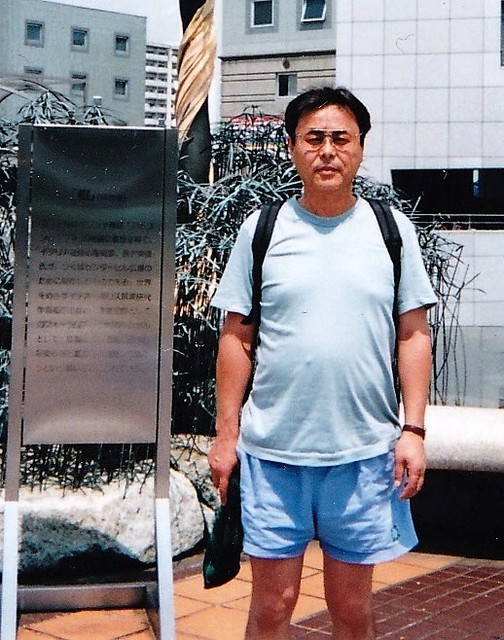

あちらには、女性のグループ。

こちらは北側の廊下です。うす暗い湿っぽさが懐かしい。

書院の欄間。

奥は、手水場です。この感じ、母の実家の風景を思いだします。夏になると、こんな廊下に座って、スイカやトウモロコシや真桑瓜を食べたものです、薄っすらと手水場の臭いが漂っていました。

廊下の灯りもこんな風。

タイル張りで、当時としてはかなり洒落ていたのでしょう。

唐傘天井だそうです。いろいろ凝っているのです。

薄暗い廊下の、古びた戸を開けると、ビックリです! 明るく輝く、最新鋭のトイレが出現したのです。

実は、この月波楼、一部屋一時間千円を払うと、会合などに使用できるのです。常総市の指定文化財ですから、使用目的はそれなりに限定されると思います。会合などでは、トイレはとても重要です。

まだ、まだ、坂野家住宅の見学は続きます。

それでは、また明日。