👇は、裾直しが終わった長襦袢

夏場の薄物や単衣の時に使う絽の長襦袢

先月裾があちこち擦り切れているのに気がつきました

やれやれ

雑用の合間に解いて、擦り切れている部分をカット

ちょこちょこと時間を見つけての針仕事で、どうにか仕上がりました

裾直しは、裾の擦り切れた部分を取り除いて、裾の始末をするだけなのですが、衿が裾まで続いているので、この衿を外すという工程が入ります

かなり面倒

手順としては

① 衿の内側のくけ縫いを途中まで解く(左右)

② 衿先留めを外して、衿付けの地縫いを途中まで解く(左右)

③ 擦り切れた裾部分を切り取る

絽の場合は、絽目を揃えてカット

裾をカットすると、脇や背縫いの縫い代やくけも解けてくるので、縫い直しになります

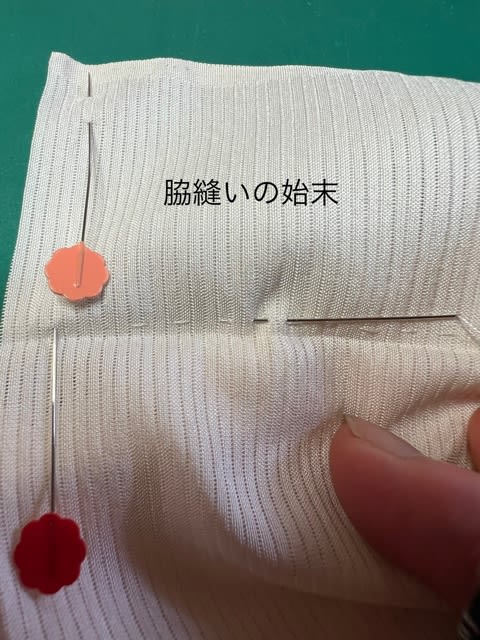

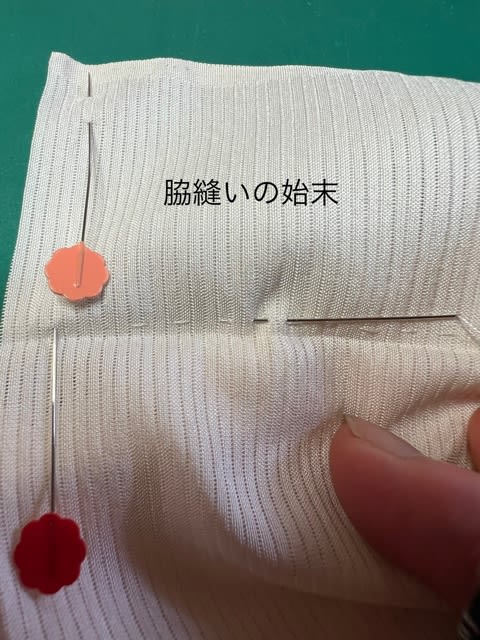

④ 脇縫いは、解いた途中から重ね縫いをして

脇縫いが終わったところ

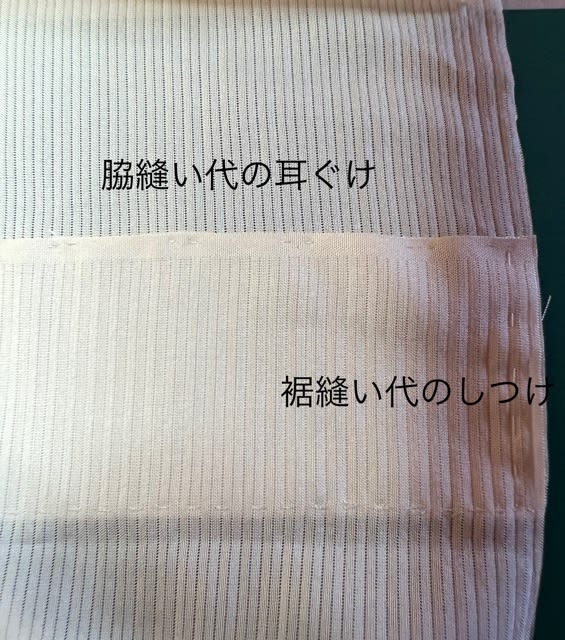

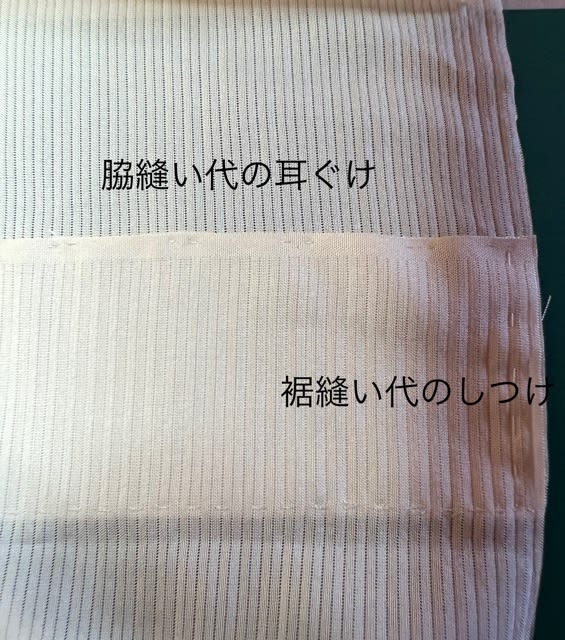

⑤ 縫い代を耳ぐけして、裾の縫い代をしつけ縫い

背縫いも同じようにして、やっと裾上げに入ります

⑥ 裾上げをしてしつけをかける

⑦ 裾のくけをする

⑧ 衿を付ける(左右)

⑨ 衿先留めをする(左右)

⑩ 衿先を縫う(左右)

11 衿先の余分な縫い代を出来上がりに折って、縫い代を裏衿にすくいとじする(左右)

12 衿をくける(左右)

ざっとこんな感じで手順を踏んで、直していきます

今回の絽の長襦袢は、手洗いできる正絹

反物に専用の糸も付いていましたが、今回のお直しは、ポリエステルのファイン手縫い糸を使いました

絽の長襦袢の裾は、あえて仕上がり幅3分ほどと狭くしています

盛夏の透ける素材の着物だと、長襦袢の裾の返しがたっぷりあると、その部分だけ透けて見えて見苦しいからです

今回は、後ろ身頃に居敷当てがついてなくて、その部分のやり直しがなかった分、楽でした

居敷当てが付いていると、その部分も外して、切って、閉じつけて・・・なかなか面倒です

夏前に お茶の稽古仲間のお一人に、帰りがけの立ち話で相談がありました

長襦袢の背縫いがほつれたので、繕いたいけど、やり方を教えてほしい、と

詳しく聞くと、居敷当てもついていています

とてもじゃないけど、立ち話で説明が終わるほど簡単な繕いではなく

時間と場所が必要とお伝えしましたが、その後どうされたかな?

着物は、着るほどメンテが必要になり、そこが着物離れにもつながっているようで、残念です

* お直しは、ヘラ台とアイロン台の上でしますが、写真が見にくいので、グリーンのカッティングボードの上で、撮っています