https://news.line.me/detail/oa-forbesjapan/t7x6qt7owu0d?mediadetail=1&utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none 配信 2023年1月3日 11:00更新 2023年1月4日 15:59 Forbes JAPAN

「日本は捨てたものじゃない」と信じ経営コンサルティングを行う片山幹雄。日本のメーカーが生き残るための手がかりを経験から示唆する。

今年3月に日本電産を退社した片山幹雄(シャープ元社長)は、最近、メーカーを訪問していると、よくこう言われるという。「すごい製品をつくることができました」。自社が開発した技術を品評してほしいと言われるのだ。

片山がかつて「液晶のプリンス」と呼ばれ、世界で戦ってきた経験を考えると、意見を聞きたくなるのは当然だろう。しかし、片山がその技術を称賛しつつも「これは売れますか。収益は出せますか」と尋ねると、一瞬、間があく。そして「売れます」とは言うが、「もうかります」という答えは返ってこない。「競合はどこですか」と続けると、ほとんどの人が「性能が優れています」と答える。

片山が社長を務めたシャープは、1964年にオールトランジスタ電卓の発明により、表示部品の液晶の開発と半導体で新しい市場を創造してきた。

例えば、爆発的なヒットを記録した「液晶ビューカム」。動画の撮影者がファインダーを覗くのではなく、画面を見ながら撮影するのはいまでは当たり前だが、これは液晶ビューカムで初めてもたらされた発明だ。元祖iPadといえる「ザウルス」や「世界の亀山モデル」こと液晶テレビ「アクオス」も市場をつくった。

1992年、液晶モニターを見ながら撮影できるビデオカメラ「液晶ビューカム」発売、大ヒット。

2000年、業界初のモバイルカメラ付き携帯電話をJ-PHONE(現ソフトバンク)より発売。

2001年、21世紀のテレビとして液晶カラーテレビ「AQUOS」を発売。吉永小百合のCMも話題に。

だが、イノベイティブな製品で次々とシェア1位になりながらも赤字に転落。2012年、片山は社長を辞任した。現在、同社は台湾の鴻海グループに買収されてその傘下にある。今回、社長退任後初のロングインタビューとなる。彼はこう言う。

「イノベーションが起きるとそのサイクルにのみ込まれ、企業の栄枯盛衰が繰り返されます。私たちが経験してきた間違いを、若い世代に繰り返してほしくない。では、どうやったら日本企業が世界で再び勝てるのか。私の経験を次世代に伝えていくべきだと思っています」。片山幹雄が語った「世界で勝つためのヒト・モノ・カネ」を紹介したい。

日本が世界で勝つための条件(1)──カネ QCDの問題はCではなくDにある

日本企業の強みはQCDにあるといわれる。Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)だ。しかし、片山はその考え方に疑問を呈する。

日本企業については「品質はいいがコストで海外勢に負けた」と説明されることが多い。しかしそれは間違いで、デリバリーで負けているのです。顕在化している代表例が、液晶、半導体、電池です。

私がシャープの液晶事業本部長だった1990年代末から2000年代初頭のころ、こんなことがありました。他社の液晶事業部の幹部たちが「もう液晶はダメになっていきますね」と悲観して「シャープさんはいいですよね」と言うのです。当時、90年代後半からパソコン市場が一気に拡大して、液晶ディスプレイの需要が高まっていました。世界の名だたるPCメーカーが液晶を買い求めているのに日本の液晶メーカーの供給能力が追いつかない。

「シャープさんはいいですよね」と嘆くのは、当時、シャープが液晶への投資にかじを切っていたからです。

液晶は資本集約型産業で投資が必要です。しかし、日本の総合電機メーカーは多数の事業を抱え込んで展開している。液晶という一事業に大型投資ができる構造にありません。しかも、国内の競合企業の数が多い。国内の多くの液晶メーカーに投資が分散されている状態でした。

世界のメーカーは韓国や台湾を液晶や半導体の供給元としました。もともとサムスンは日本企業の競争相手ではなかった。では、なぜ世界のトップに立ったのか。理由は企業の統廃合にあります。

韓国は1997年のアジア通貨危機によりIMFの管理下となります。倒産状態となったサムスンは、IMFの指導で事業部が120から34まで整理され、選択と集中が行われます。生命保険事業で集めた資金を半導体に集中投資するなど、日本では考えられない投資が行われた結果、サムスンは半導体で世界一になりました。当時日本で液晶を担当していた人たちは、半導体のように供給ができない運命を液晶がたどると気づき始め、悲観したのです。

「QCDのコストで負ける」とは、Dの規模感をつくれないからコストで負けるのです。新たな市場を創造するには初期投資は大きいけれど、規模の拡大で固定費を抑えてコストは小さくなる。あるいは技術力でコストダウンができる。

QとCは技術で決まるのです。東芝の半導体をはじめ日本の総合電機メーカーは、優れた技術によって世界に勝ってきました。しかし、先行する企業がフォロワー企業に負ける理由は、供給能力に問題が生じたからです。

日本は国内に競合企業が多く、資本市場が脆弱(ぜいじゃく)です。さらに研究開発に時間とコストをかけて市場とエコシステムを創造しても、先行企業がコモディティ化した後も高いシェアで逃げ切るビジネスモデルは難しくなっています。後から参入したほうが投資効率はよいのです。

日本が世界で勝つための条件(2)──カネ 勝てない相手に対する「勝ち方」

液晶テレビの投資には2種類あり、生産工場と販売網です。工場はアッセンブリなので投資額はそう大きくありません。巨額投資が必要なのは販売網の構築と販促のための広告宣伝です。宣伝に投資をしないと、消費者に認知されません。ブランドイメージがなければ、低価格でしか売れなくなります。

私が社長になったころ、サムスンが巨額の販促費(年間1兆円規模)を使っているのはわかっていました。私たちは米MLBのスポンサーでしたが、サムスンは五輪とFIFAの両方のスポンサーに就任しました。私が「もう無理だ」と思ったのが欧州市場でした。

欧州展開のためにポーランドには巨大な工場をつくりました。世界中の材料メーカー・部品メーカーが集まり工業団地を形成し、レフ・カチンスキ大統領が祝辞を述べに訪問されました。しかし、失敗したのは、サムスンがロシアと契約してシベリア鉄道を私たちより先に押さえたことです。

主要部品である液晶やパネルは日本で製造していて、船舶で喜望峰やスエズ運河を通って輸送すると1カ月近くかかる。シベリア鉄道は7日間です。つまり、1カ月間、船上で在庫になる。その間、売価が下がったり、注文が減ったりする。競争相手が少ないうちは、日本の自動車も家電も船舶で主要部品を運び現地で組み立てても支障はなかった。ところがライバルが登場し、地理が足かせとなったのです。

国を挙げての総力戦でやってくるサムスンと世界中で一騎打ちをしていたら、我々が破綻します。勝負には「勝てる相手」と「勝てない相手」がいます。だから、「勝ち方」を変えて、サムスンに勝てる場所を絞りました。

まず、液晶テレビは日本です。次に中国の販売網を強化して日中両国でシェア1位になりました。アメリカでサムスンと全面戦争するのは避けたく、戦い方を変えました。サムスンは32型など低価格で数字を取っていたから、シャープはメキシコに組立工場をつくり、60~70型の大型テレビで勝ちにいきました。これは成功しました。ただ、サムスンのような巨額投資ができなかったことや物流のハンディがあったのは言い訳にすぎません。

課題を超えるにはどうしたらよいか。それが企業最大の資産である「ヒト」の問題です。

日本が世界で勝つための条件(3)──カネ 日本電産が強い理由は組織体制にある

スマイルカーブという製造業の付加価値分布図(下図)があります。日本企業で圧倒的に強いのは川上にある素材や装置産業です。

左の図は、「スマイルカーブ」と呼ばれる製造業の付加価値分布を表すグラフだ。製造業のバリューチェーンにおいては、付加価値は川上の研究開発や設計・部品または川下のサービス・販売などで高く、真ん中の製造・組み立てでは低くなるといわれる。営業利益率で見るとその差は明らかだ。総合電機メーカーはほとんどが真ん中に位置している。

液晶や半導体でいうと、半導体装置の東京エレクトロン、ディスプレイ用ガラスや電子部品のAGC、シリコーンの信越化学工業など専業メーカーです。素材や装置の専業メーカーはイノベーションの波に強いのが特徴で、エコシステムのポジショニングで成功しています。売り先が日本の総合電機メーカーから新興メーカーに代わっても売り続けることができて、優位性を保てます。

一方、製品ブランドはカーブの底辺に陥りやすい。総合電機メーカーが携帯電話、テレビ、パソコンでヒット商品を出してきましたが、これらはイノベーションの波にのみ込まれやすい。波にのまれやすいのは電機だけでなく、金融、メディア、物流、小売りなども、通信技術の進化によって大きな影響を受けています。象徴的な例がアマゾンの登場で社会構造そのものが変わったことです。

こうした環境の変化を前に、会社は生物のように脱皮をして新しい生体に変化する必要があります。そのためには経営者が変化を先読みして順応しなければならない。

経営とは、ヒト、モノ、カネの調達です。解決策は分業化だと考えています。シャープ時代に議論していたのは、「1兆円以上の規模の大企業だと、マネジメント体制が脆弱になる」という点でした。1兆円規模の事業をマネジメントできる人は社内にそういません。CFOや人事担当にとっても1兆円規模の財務や人事は難しい。

人間には、器、リズム、スピードがあり、個人差があります。器以上の仕事を任せてしまうことで何が起きるか。競争相手を自分の器のサイズで見てしまい、戦争で負けるのです。

2014年にシャープを退社した後、私は日本電産の永守重信社長に声がけいただき、永守さんの下で働きました。売上高2兆円に迫る規模をもちながら、日本電産はマネジメントで成功している。要因は、小さな事業の集合体だからです。精密小型モーターの日本電産は1984年から2022年の間に国内外68社のM&Aを行っています。

永守さんが未来を先読みして、戦略的に買収してすべて黒字化しています。通常、企業を買収すると、財務や人事部門を統合して効率化を図ります。しかし、前述したように会社の「器」が人間の能力を超えてしまい、実際にはコントロールが難しくなる。

日本電産の場合、買収した企業の組織をそのまま残している。1兆円規模のマネジメントはできなくても、1000億円規模であれば財務も人事もできる人はいます。

また、技術開発が大企業の縦割りのなかで埋もれることがなく、それぞれの企業体が人や資金を集めやすくなり、経営陣が環境の変化に順応しやすくなる。小さな単位でこそトップのリーダーシップは有効に働き、企業の器を大きくしながらトップのビジョン実現に向かって成功できる。日本電産の本部が全体を見ていますが、本部は総合メーカーに比べると小さいのです。

当然、多くの日本の経営者は「分社化」を考えています。しかし、人材の流動性がないため、社内で最適人材を探そうとする。そのため中途半端な分社化になりがちです。分業化を促進することは、強いオーナー経営者を多くつくることになるのです。

日本が世界で勝つための条件(4)──カネ 企業の脱皮ができるリーダーとは

私は液晶事業を通じて、アップルのティム・クック現社長、ジェフ・ウィリアムズ副社長とは長い付き合いでした。ある日、アップル本社の会議に参加して驚いたことがあります。競合のモトローラの女性が座っていたのです。彼女はモトローラの購買担当責任者であり、私はよく知っていました。

「なぜあなたがここに?」と聞くと、「アップルに請われて移った」と言う。日本では同業他社への移籍は批判されますが、自由競争のプロの世界では当たり前。グローバル競争をしている製薬業界が顕著で、グラクソ・スミスクラインのCEOだったクリストフ・ウェバー氏はいま、現在、武田薬品工業のCEOに就任しています。

スティーブ・ジョブズと永守さんに共通するのは、とにかく毎日人に会って、スカウトをしていること。もちろん外部人材を入れたからといって、そう簡単に成功しません。しかし、会社の最大の資産は「ヒト」です。生き延びるために毎日やり続けるのです。

日本企業は生え抜き社員を社長にする傾向が強く、それは利点もありますが、世界の環境変化に合わせて企業を変身させるのは難しい。変身には、外部の視点をもった人のほうが最適です。

例外があります。ソニーの出井伸之さんです。「このままではソニーは恐竜と同じ運命をたどる」、と社長になる前から建白書をつくり、社長就任後に製造業との決別を宣言します。それが「デジタル・ドリーム・キッズ」ですが、ソニー低迷の元凶だと厳しく批判され続けました。ご存じの通り、いまでは先見の明として再評価され、現在のソニーの変革と成功は出井さんに原点があることは周知の通りです。

専業メーカーが強いと先に述べましたが、イノベーションの波は世界で一世風靡(ふうび)していた専業企業ものみ込んでいきます。携帯のモトローラ、PCのコンパック、カメラのコダックなどです。かたや、時代に順応する企業があります。脱皮できるリーダーをもった会社です。

PCのデルは世界最大の販売台数を誇り、創業者のマイケル・デルは一時引退しますが、その後、急激に会社が低迷。デルは社長に戻り、株式を非公開化します。そして企業向けテクノロジー分野でシェアを蓄積し、デル・テクノロジーズとして再上場しました。マイクロソフトも2000年代に低迷すると、サティア・ナデラが社長就任後、クラウドの会社として時価総額世界一に返り咲きます。

時代環境に順応するには会社の脱皮が必要で、生物の脱皮同様、一度は体が小さくなります。この苦しみを乗り越えないと、次の成長はないのです。日本メーカーが次々とPCから撤退し、IBMは中国のレノボに売却しました。PC事業の分離はネガティブにとらえられがちですが、脱皮するためには正しい判断です。

一方で、イノベーションがないといわれていた自動車や航空など「移動」の産業に、EV、自動運転、ドローン、eVTOL(空飛ぶクルマ)などで中国企業がはやいスピードで台頭しています。そんななかで、トヨタはイノベーションの波を熟知した経営をしていると思いました。「乗り心地」や「感性」など、機能より共感を全面に打ち出している。

スティーブ・ジョブズと同じです。彼は「アップルはかっこいい」という先入観を徹底的に植え付ける商品設計をしていきました。イノベーションの波に襲われたとき、商品の価値は一瞬にして消えます。

しかし、感性というオリジナリティは機能とは別領域。例えて言うと、江戸時代から続く伝統の和菓子とかお酒の世界です。

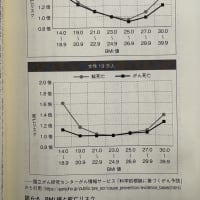

電子機器類は通信技術の規格変更や半導体の性能向上といったイノベーションの影響を受けやすく、企業の移り変わりが激しい分野だ。特に日本企業は総合電機メーカーが多く、液晶だけ、パソコンだけといった資本投下先の集約をしなかったため、その製品の供給規模で他国に追いつけずシェアを取って代わられてしまった。一方で中国や韓国は大規模な資本投下や国レベルでの企業の集約を行い世界でのシェアを伸ばしていった。(グラフはIDC、Gartner、NPDディスプレイサーチの資料を基に作成)

日本が世界で勝つための条件(5)──カネ 「先行逃げ切り型」がすべてではない

イノベーションの波を前提としたとき、私は「後から参入したほうが楽ですよ」と言っています。

液晶テレビに限らず、人工衛星も北朝鮮のミサイルも、先に巨額投資をして半導体を開発した国があったから、時間もコストもかけずにキャッチアップできている。最新の設備、設計、材料、市場マーケティング、人材は先行者がつくっているから失敗の確率は減り、一気に規模拡大ができます。

イノベーションの波は製造業だけが影響を受けるわけではありません。コンピュータと通信速度の変化で物流も小売りもサービス業も変わり、企業構造は変化せざるをえなくなっています。加えて、エネルギー革命とAIからもたらされる新たなイノベーションの波も起きるでしょう。

それゆえに市場でシェアをとって、コモディティ化しても「先行逃げ切り」が可能だったはずが、ひっくり返されるようになりました。だから自虐的に聞こえるかもしれませんが、追従型ビジネスモデルで勝つ時代だと言っています。なぜなら日本の産業は捨てたものじゃないからです。

よく「失われた30年」と言います。しかし、それは一面的です。この30年間、アップルをはじめ世界のパソコンやスマホに、技術を供給してきたのは日本です。iPodも東芝が開発したフラッシュメモリとの出合いがなければ生まれなかった。もっと言うと、音楽を自由に持ち運ぶというソニーの発明が着想の原点です。日本が世界で最初にカーナビをつくり、それが世界の自動車のインパネを変えたのです。

日本の技術者だけが優秀だったわけではなく、事業化したのはメーカーにいる文系の人たちです。資材担当者も購買担当者も全員が「世界をこの商品で変えられる」と夢を抱いて成し遂げた。それが新興国にまねされて追い抜かれた。さらにイノベーションの波にのまれているのに、経営と組織が固定化して変化に順応できなかった。勝つための人材はすでに日本に揃っています。

あとはイノベーションの波がどこから来るかを読み取れるか。経営と産業構造の変革が問われているのです。

「イノベーションの波」に経営者たちはどう向き合ったか

サティア・ナデラ

2014年よりMicrosoftのCEOを務め、数年で時価総額一位・最高益更新を実現。一時はITのモバイル化やクラウド化という技術革新の波に乗り遅れGAFAに遅れをとっていたが、ナデラは戦略をOSの支配からプラットフォームの支配に向け方向転換。あらゆるサービスのモバイル化とクラウド化を進めた。例えばマイクロソフト・アジュールの開発や、Officeのクラウド版製作である。また、各部門が競争する文化を「共感」に変え、全社で協力し合う気運を作った。

ティム・クック

2011年よりAppleのCEOに就任。この10年で同社を売り上げ・純利益共に3倍以上に押し上げた。クックはまず、製品ラインアップを拡充した。例えばスマートウォッチ市場での「Apple Watch」の成功は明らかだ。また各種デジタルサービスを開拓し、19年から「AppleTV+」などさまざまな月額サービスの提供を開始。このユーザー利用料によって、安定した収益を得られるようになった。環境保護活動や政治的活動に積極的に取り組む姿勢も話題を呼んでいる。

出井伸之

1995年、ソニー初の文系かつ生え抜きの社長に。ネットワークを介したハードウェアとコンテンツ(音楽、映画、ゲーム等)の融合を図った。PC「VAIO」やロボット「AIBO」、プレイステーション、So-net、ソニー銀行など、技術を活かしてエンタメ、ファイナンスなどとシナジーあるコングロマリットとしてのソニーの基礎を築いた。出井の先を見据えたビジョンは90年代には理解されなかったが、20年経ったいま花開き、21年にソニーの純利益は1兆円を超えた。

マイケル・デル

1984年に創業したデルは顧客の要望に合ったPCを組み立て届ける直接販売モデルで市場に革命を起こした。販売店が不要で販促費がかさまず、他社より2割程安く販売した。またサポートページなどサービスの充実も随一であった。2000年以降、アジア企業が安価なPCを販売したためサーバー・ストレージ事業等を追加し総合IT企業を目指す。ハードウェア以外のサービスを増やすため買収した企業は30以上。今後は顧客のデータ活用を支える事業展開を予定。

町田勝彦

1998年、シャープ社長に就任。松下電器やソニーといった企業に対抗して1位を狙うより、専門分野に力を入れる「オンリーワン経営」を掲げ、選択と集中を実践。就任中は、液晶テレビや太陽電池などの事業に力を入れ、同社の世界シェアを一位にすることに成功、3兆円企業に育て上げた。しかし、2007年に片山に社長交代する頃には液晶価格の下落、大画面のテレビの需要伸び悩みなどに苦しみ、「イノベーションの波」に飲み込まれる格好となった。

辻 晴雄

1986年シャープ社長に就任。前年のプラザ合意による円高不況を受け液晶を次世代の柱にすることを決断、世界に先駆け液晶ディスプレイ事業を立ち上げた。液晶の大型化、高画質化、フルカラー化などを進める一方、「液晶ビューカム」、携帯情報ツール「ザウルス」など画期的な商品開発も指揮、「液晶のシャープ」を築く。デバイス技術の向上と新商品とを密接に関連付けた市場創造型の技術開発戦略といえる。

担当者の目 藤吉雅春 Forbes JAPAN 編集長

日本電産の後継者候補が次々と退任する報道は失敗のようにとらえられている。

しかし、片山氏の言う「イノベーションの波」という商品・サービスの短命化と社会への連鎖反応を考えると、むしろ失敗を重ねるくらいでなければ変化に耐える強い企業になれないのではないか。世界で勝負した片山氏の話だからこそ説得力があり、この経験を学んでこそ、日本の新たなプレゼンスが築けるように思えた。

「家電芸人」の意外なルーツ

シャープの法被を羽織った吉本興業所属のお笑い芸人たちが、全国各地で量販店の店員たちが驚くほど次々と商品を売っていく──。そんな現象がみられたのは10年ほど前の2012年である。

きっかけは、2011年から吉本興業が始めた「あなたの街に住みますプロジェクト」。芸人たちを出身地などの47都道府県に住まわせて「地元のために笑いで貢献」して、自力で稼いでいくというもの。吉本興業とシャープの両社は2012年に創業100年を迎えるという縁があり、当時の片山幹雄社長と吉本興業が協業を始めたのだ。

以来、片山と吉本興業の交流は続き、日本電産の退社を機に9月、片山は吉本興業所属の文化人となった。その一方で2022年4月から東京大学生産技術研究所の研究顧問に就任。自ら起業し、Kconceptを設立。企業の経営コンサルタントとして活動をしている。

片山幹雄◎1957年、岡山県生まれ。東京大学工学部金属工学科卒業後、シャープ入社。液晶事業本部長、同事業部取締役等を歴任、太陽電池や液晶の研究開発に尽力した。2007年に同社最年少の49歳で代表取締役社長に就任。14年にシャープを退社、日本電産に入社。副会長最高技術責任者(CTO)に就任。22年に日本電産を退社、Kconceptを立ち上げる。

感想;

液晶ではシャープがトップを走っていました。

ところが政治のバックUpがなく、海外の企業に負けてしまいました。

企業の足を引っ張ったり、利権を得ることばかり考えている政治が、日本をダメにしているともいえるかもしれません。

日本企業の復活はあるのでしょうか?

それを憂い、未来への投資にお金をつぎ込む政治家は出てくるのでしょうか?

若者やシングルマザーの子どもへの投資、岸田首相は及び腰です。

防衛費は簡単に上げたのですから。

防衛能力の設備があっても、国は貧しく、若者は貧困にあえいでいる未来しか、見えてきません。

絶望<トホホ> ”春望 杜甫をもじってみました”

「日本は捨てたものじゃない」と信じ経営コンサルティングを行う片山幹雄。日本のメーカーが生き残るための手がかりを経験から示唆する。

今年3月に日本電産を退社した片山幹雄(シャープ元社長)は、最近、メーカーを訪問していると、よくこう言われるという。「すごい製品をつくることができました」。自社が開発した技術を品評してほしいと言われるのだ。

片山がかつて「液晶のプリンス」と呼ばれ、世界で戦ってきた経験を考えると、意見を聞きたくなるのは当然だろう。しかし、片山がその技術を称賛しつつも「これは売れますか。収益は出せますか」と尋ねると、一瞬、間があく。そして「売れます」とは言うが、「もうかります」という答えは返ってこない。「競合はどこですか」と続けると、ほとんどの人が「性能が優れています」と答える。

片山が社長を務めたシャープは、1964年にオールトランジスタ電卓の発明により、表示部品の液晶の開発と半導体で新しい市場を創造してきた。

例えば、爆発的なヒットを記録した「液晶ビューカム」。動画の撮影者がファインダーを覗くのではなく、画面を見ながら撮影するのはいまでは当たり前だが、これは液晶ビューカムで初めてもたらされた発明だ。元祖iPadといえる「ザウルス」や「世界の亀山モデル」こと液晶テレビ「アクオス」も市場をつくった。

1992年、液晶モニターを見ながら撮影できるビデオカメラ「液晶ビューカム」発売、大ヒット。

2000年、業界初のモバイルカメラ付き携帯電話をJ-PHONE(現ソフトバンク)より発売。

2001年、21世紀のテレビとして液晶カラーテレビ「AQUOS」を発売。吉永小百合のCMも話題に。

だが、イノベイティブな製品で次々とシェア1位になりながらも赤字に転落。2012年、片山は社長を辞任した。現在、同社は台湾の鴻海グループに買収されてその傘下にある。今回、社長退任後初のロングインタビューとなる。彼はこう言う。

「イノベーションが起きるとそのサイクルにのみ込まれ、企業の栄枯盛衰が繰り返されます。私たちが経験してきた間違いを、若い世代に繰り返してほしくない。では、どうやったら日本企業が世界で再び勝てるのか。私の経験を次世代に伝えていくべきだと思っています」。片山幹雄が語った「世界で勝つためのヒト・モノ・カネ」を紹介したい。

日本が世界で勝つための条件(1)──カネ QCDの問題はCではなくDにある

日本企業の強みはQCDにあるといわれる。Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)だ。しかし、片山はその考え方に疑問を呈する。

日本企業については「品質はいいがコストで海外勢に負けた」と説明されることが多い。しかしそれは間違いで、デリバリーで負けているのです。顕在化している代表例が、液晶、半導体、電池です。

私がシャープの液晶事業本部長だった1990年代末から2000年代初頭のころ、こんなことがありました。他社の液晶事業部の幹部たちが「もう液晶はダメになっていきますね」と悲観して「シャープさんはいいですよね」と言うのです。当時、90年代後半からパソコン市場が一気に拡大して、液晶ディスプレイの需要が高まっていました。世界の名だたるPCメーカーが液晶を買い求めているのに日本の液晶メーカーの供給能力が追いつかない。

「シャープさんはいいですよね」と嘆くのは、当時、シャープが液晶への投資にかじを切っていたからです。

液晶は資本集約型産業で投資が必要です。しかし、日本の総合電機メーカーは多数の事業を抱え込んで展開している。液晶という一事業に大型投資ができる構造にありません。しかも、国内の競合企業の数が多い。国内の多くの液晶メーカーに投資が分散されている状態でした。

世界のメーカーは韓国や台湾を液晶や半導体の供給元としました。もともとサムスンは日本企業の競争相手ではなかった。では、なぜ世界のトップに立ったのか。理由は企業の統廃合にあります。

韓国は1997年のアジア通貨危機によりIMFの管理下となります。倒産状態となったサムスンは、IMFの指導で事業部が120から34まで整理され、選択と集中が行われます。生命保険事業で集めた資金を半導体に集中投資するなど、日本では考えられない投資が行われた結果、サムスンは半導体で世界一になりました。当時日本で液晶を担当していた人たちは、半導体のように供給ができない運命を液晶がたどると気づき始め、悲観したのです。

「QCDのコストで負ける」とは、Dの規模感をつくれないからコストで負けるのです。新たな市場を創造するには初期投資は大きいけれど、規模の拡大で固定費を抑えてコストは小さくなる。あるいは技術力でコストダウンができる。

QとCは技術で決まるのです。東芝の半導体をはじめ日本の総合電機メーカーは、優れた技術によって世界に勝ってきました。しかし、先行する企業がフォロワー企業に負ける理由は、供給能力に問題が生じたからです。

日本は国内に競合企業が多く、資本市場が脆弱(ぜいじゃく)です。さらに研究開発に時間とコストをかけて市場とエコシステムを創造しても、先行企業がコモディティ化した後も高いシェアで逃げ切るビジネスモデルは難しくなっています。後から参入したほうが投資効率はよいのです。

日本が世界で勝つための条件(2)──カネ 勝てない相手に対する「勝ち方」

液晶テレビの投資には2種類あり、生産工場と販売網です。工場はアッセンブリなので投資額はそう大きくありません。巨額投資が必要なのは販売網の構築と販促のための広告宣伝です。宣伝に投資をしないと、消費者に認知されません。ブランドイメージがなければ、低価格でしか売れなくなります。

私が社長になったころ、サムスンが巨額の販促費(年間1兆円規模)を使っているのはわかっていました。私たちは米MLBのスポンサーでしたが、サムスンは五輪とFIFAの両方のスポンサーに就任しました。私が「もう無理だ」と思ったのが欧州市場でした。

欧州展開のためにポーランドには巨大な工場をつくりました。世界中の材料メーカー・部品メーカーが集まり工業団地を形成し、レフ・カチンスキ大統領が祝辞を述べに訪問されました。しかし、失敗したのは、サムスンがロシアと契約してシベリア鉄道を私たちより先に押さえたことです。

主要部品である液晶やパネルは日本で製造していて、船舶で喜望峰やスエズ運河を通って輸送すると1カ月近くかかる。シベリア鉄道は7日間です。つまり、1カ月間、船上で在庫になる。その間、売価が下がったり、注文が減ったりする。競争相手が少ないうちは、日本の自動車も家電も船舶で主要部品を運び現地で組み立てても支障はなかった。ところがライバルが登場し、地理が足かせとなったのです。

国を挙げての総力戦でやってくるサムスンと世界中で一騎打ちをしていたら、我々が破綻します。勝負には「勝てる相手」と「勝てない相手」がいます。だから、「勝ち方」を変えて、サムスンに勝てる場所を絞りました。

まず、液晶テレビは日本です。次に中国の販売網を強化して日中両国でシェア1位になりました。アメリカでサムスンと全面戦争するのは避けたく、戦い方を変えました。サムスンは32型など低価格で数字を取っていたから、シャープはメキシコに組立工場をつくり、60~70型の大型テレビで勝ちにいきました。これは成功しました。ただ、サムスンのような巨額投資ができなかったことや物流のハンディがあったのは言い訳にすぎません。

課題を超えるにはどうしたらよいか。それが企業最大の資産である「ヒト」の問題です。

日本が世界で勝つための条件(3)──カネ 日本電産が強い理由は組織体制にある

スマイルカーブという製造業の付加価値分布図(下図)があります。日本企業で圧倒的に強いのは川上にある素材や装置産業です。

左の図は、「スマイルカーブ」と呼ばれる製造業の付加価値分布を表すグラフだ。製造業のバリューチェーンにおいては、付加価値は川上の研究開発や設計・部品または川下のサービス・販売などで高く、真ん中の製造・組み立てでは低くなるといわれる。営業利益率で見るとその差は明らかだ。総合電機メーカーはほとんどが真ん中に位置している。

液晶や半導体でいうと、半導体装置の東京エレクトロン、ディスプレイ用ガラスや電子部品のAGC、シリコーンの信越化学工業など専業メーカーです。素材や装置の専業メーカーはイノベーションの波に強いのが特徴で、エコシステムのポジショニングで成功しています。売り先が日本の総合電機メーカーから新興メーカーに代わっても売り続けることができて、優位性を保てます。

一方、製品ブランドはカーブの底辺に陥りやすい。総合電機メーカーが携帯電話、テレビ、パソコンでヒット商品を出してきましたが、これらはイノベーションの波にのみ込まれやすい。波にのまれやすいのは電機だけでなく、金融、メディア、物流、小売りなども、通信技術の進化によって大きな影響を受けています。象徴的な例がアマゾンの登場で社会構造そのものが変わったことです。

こうした環境の変化を前に、会社は生物のように脱皮をして新しい生体に変化する必要があります。そのためには経営者が変化を先読みして順応しなければならない。

経営とは、ヒト、モノ、カネの調達です。解決策は分業化だと考えています。シャープ時代に議論していたのは、「1兆円以上の規模の大企業だと、マネジメント体制が脆弱になる」という点でした。1兆円規模の事業をマネジメントできる人は社内にそういません。CFOや人事担当にとっても1兆円規模の財務や人事は難しい。

人間には、器、リズム、スピードがあり、個人差があります。器以上の仕事を任せてしまうことで何が起きるか。競争相手を自分の器のサイズで見てしまい、戦争で負けるのです。

2014年にシャープを退社した後、私は日本電産の永守重信社長に声がけいただき、永守さんの下で働きました。売上高2兆円に迫る規模をもちながら、日本電産はマネジメントで成功している。要因は、小さな事業の集合体だからです。精密小型モーターの日本電産は1984年から2022年の間に国内外68社のM&Aを行っています。

永守さんが未来を先読みして、戦略的に買収してすべて黒字化しています。通常、企業を買収すると、財務や人事部門を統合して効率化を図ります。しかし、前述したように会社の「器」が人間の能力を超えてしまい、実際にはコントロールが難しくなる。

日本電産の場合、買収した企業の組織をそのまま残している。1兆円規模のマネジメントはできなくても、1000億円規模であれば財務も人事もできる人はいます。

また、技術開発が大企業の縦割りのなかで埋もれることがなく、それぞれの企業体が人や資金を集めやすくなり、経営陣が環境の変化に順応しやすくなる。小さな単位でこそトップのリーダーシップは有効に働き、企業の器を大きくしながらトップのビジョン実現に向かって成功できる。日本電産の本部が全体を見ていますが、本部は総合メーカーに比べると小さいのです。

当然、多くの日本の経営者は「分社化」を考えています。しかし、人材の流動性がないため、社内で最適人材を探そうとする。そのため中途半端な分社化になりがちです。分業化を促進することは、強いオーナー経営者を多くつくることになるのです。

日本が世界で勝つための条件(4)──カネ 企業の脱皮ができるリーダーとは

私は液晶事業を通じて、アップルのティム・クック現社長、ジェフ・ウィリアムズ副社長とは長い付き合いでした。ある日、アップル本社の会議に参加して驚いたことがあります。競合のモトローラの女性が座っていたのです。彼女はモトローラの購買担当責任者であり、私はよく知っていました。

「なぜあなたがここに?」と聞くと、「アップルに請われて移った」と言う。日本では同業他社への移籍は批判されますが、自由競争のプロの世界では当たり前。グローバル競争をしている製薬業界が顕著で、グラクソ・スミスクラインのCEOだったクリストフ・ウェバー氏はいま、現在、武田薬品工業のCEOに就任しています。

スティーブ・ジョブズと永守さんに共通するのは、とにかく毎日人に会って、スカウトをしていること。もちろん外部人材を入れたからといって、そう簡単に成功しません。しかし、会社の最大の資産は「ヒト」です。生き延びるために毎日やり続けるのです。

日本企業は生え抜き社員を社長にする傾向が強く、それは利点もありますが、世界の環境変化に合わせて企業を変身させるのは難しい。変身には、外部の視点をもった人のほうが最適です。

例外があります。ソニーの出井伸之さんです。「このままではソニーは恐竜と同じ運命をたどる」、と社長になる前から建白書をつくり、社長就任後に製造業との決別を宣言します。それが「デジタル・ドリーム・キッズ」ですが、ソニー低迷の元凶だと厳しく批判され続けました。ご存じの通り、いまでは先見の明として再評価され、現在のソニーの変革と成功は出井さんに原点があることは周知の通りです。

専業メーカーが強いと先に述べましたが、イノベーションの波は世界で一世風靡(ふうび)していた専業企業ものみ込んでいきます。携帯のモトローラ、PCのコンパック、カメラのコダックなどです。かたや、時代に順応する企業があります。脱皮できるリーダーをもった会社です。

PCのデルは世界最大の販売台数を誇り、創業者のマイケル・デルは一時引退しますが、その後、急激に会社が低迷。デルは社長に戻り、株式を非公開化します。そして企業向けテクノロジー分野でシェアを蓄積し、デル・テクノロジーズとして再上場しました。マイクロソフトも2000年代に低迷すると、サティア・ナデラが社長就任後、クラウドの会社として時価総額世界一に返り咲きます。

時代環境に順応するには会社の脱皮が必要で、生物の脱皮同様、一度は体が小さくなります。この苦しみを乗り越えないと、次の成長はないのです。日本メーカーが次々とPCから撤退し、IBMは中国のレノボに売却しました。PC事業の分離はネガティブにとらえられがちですが、脱皮するためには正しい判断です。

一方で、イノベーションがないといわれていた自動車や航空など「移動」の産業に、EV、自動運転、ドローン、eVTOL(空飛ぶクルマ)などで中国企業がはやいスピードで台頭しています。そんななかで、トヨタはイノベーションの波を熟知した経営をしていると思いました。「乗り心地」や「感性」など、機能より共感を全面に打ち出している。

スティーブ・ジョブズと同じです。彼は「アップルはかっこいい」という先入観を徹底的に植え付ける商品設計をしていきました。イノベーションの波に襲われたとき、商品の価値は一瞬にして消えます。

しかし、感性というオリジナリティは機能とは別領域。例えて言うと、江戸時代から続く伝統の和菓子とかお酒の世界です。

電子機器類は通信技術の規格変更や半導体の性能向上といったイノベーションの影響を受けやすく、企業の移り変わりが激しい分野だ。特に日本企業は総合電機メーカーが多く、液晶だけ、パソコンだけといった資本投下先の集約をしなかったため、その製品の供給規模で他国に追いつけずシェアを取って代わられてしまった。一方で中国や韓国は大規模な資本投下や国レベルでの企業の集約を行い世界でのシェアを伸ばしていった。(グラフはIDC、Gartner、NPDディスプレイサーチの資料を基に作成)

日本が世界で勝つための条件(5)──カネ 「先行逃げ切り型」がすべてではない

イノベーションの波を前提としたとき、私は「後から参入したほうが楽ですよ」と言っています。

液晶テレビに限らず、人工衛星も北朝鮮のミサイルも、先に巨額投資をして半導体を開発した国があったから、時間もコストもかけずにキャッチアップできている。最新の設備、設計、材料、市場マーケティング、人材は先行者がつくっているから失敗の確率は減り、一気に規模拡大ができます。

イノベーションの波は製造業だけが影響を受けるわけではありません。コンピュータと通信速度の変化で物流も小売りもサービス業も変わり、企業構造は変化せざるをえなくなっています。加えて、エネルギー革命とAIからもたらされる新たなイノベーションの波も起きるでしょう。

それゆえに市場でシェアをとって、コモディティ化しても「先行逃げ切り」が可能だったはずが、ひっくり返されるようになりました。だから自虐的に聞こえるかもしれませんが、追従型ビジネスモデルで勝つ時代だと言っています。なぜなら日本の産業は捨てたものじゃないからです。

よく「失われた30年」と言います。しかし、それは一面的です。この30年間、アップルをはじめ世界のパソコンやスマホに、技術を供給してきたのは日本です。iPodも東芝が開発したフラッシュメモリとの出合いがなければ生まれなかった。もっと言うと、音楽を自由に持ち運ぶというソニーの発明が着想の原点です。日本が世界で最初にカーナビをつくり、それが世界の自動車のインパネを変えたのです。

日本の技術者だけが優秀だったわけではなく、事業化したのはメーカーにいる文系の人たちです。資材担当者も購買担当者も全員が「世界をこの商品で変えられる」と夢を抱いて成し遂げた。それが新興国にまねされて追い抜かれた。さらにイノベーションの波にのまれているのに、経営と組織が固定化して変化に順応できなかった。勝つための人材はすでに日本に揃っています。

あとはイノベーションの波がどこから来るかを読み取れるか。経営と産業構造の変革が問われているのです。

「イノベーションの波」に経営者たちはどう向き合ったか

サティア・ナデラ

2014年よりMicrosoftのCEOを務め、数年で時価総額一位・最高益更新を実現。一時はITのモバイル化やクラウド化という技術革新の波に乗り遅れGAFAに遅れをとっていたが、ナデラは戦略をOSの支配からプラットフォームの支配に向け方向転換。あらゆるサービスのモバイル化とクラウド化を進めた。例えばマイクロソフト・アジュールの開発や、Officeのクラウド版製作である。また、各部門が競争する文化を「共感」に変え、全社で協力し合う気運を作った。

ティム・クック

2011年よりAppleのCEOに就任。この10年で同社を売り上げ・純利益共に3倍以上に押し上げた。クックはまず、製品ラインアップを拡充した。例えばスマートウォッチ市場での「Apple Watch」の成功は明らかだ。また各種デジタルサービスを開拓し、19年から「AppleTV+」などさまざまな月額サービスの提供を開始。このユーザー利用料によって、安定した収益を得られるようになった。環境保護活動や政治的活動に積極的に取り組む姿勢も話題を呼んでいる。

出井伸之

1995年、ソニー初の文系かつ生え抜きの社長に。ネットワークを介したハードウェアとコンテンツ(音楽、映画、ゲーム等)の融合を図った。PC「VAIO」やロボット「AIBO」、プレイステーション、So-net、ソニー銀行など、技術を活かしてエンタメ、ファイナンスなどとシナジーあるコングロマリットとしてのソニーの基礎を築いた。出井の先を見据えたビジョンは90年代には理解されなかったが、20年経ったいま花開き、21年にソニーの純利益は1兆円を超えた。

マイケル・デル

1984年に創業したデルは顧客の要望に合ったPCを組み立て届ける直接販売モデルで市場に革命を起こした。販売店が不要で販促費がかさまず、他社より2割程安く販売した。またサポートページなどサービスの充実も随一であった。2000年以降、アジア企業が安価なPCを販売したためサーバー・ストレージ事業等を追加し総合IT企業を目指す。ハードウェア以外のサービスを増やすため買収した企業は30以上。今後は顧客のデータ活用を支える事業展開を予定。

町田勝彦

1998年、シャープ社長に就任。松下電器やソニーといった企業に対抗して1位を狙うより、専門分野に力を入れる「オンリーワン経営」を掲げ、選択と集中を実践。就任中は、液晶テレビや太陽電池などの事業に力を入れ、同社の世界シェアを一位にすることに成功、3兆円企業に育て上げた。しかし、2007年に片山に社長交代する頃には液晶価格の下落、大画面のテレビの需要伸び悩みなどに苦しみ、「イノベーションの波」に飲み込まれる格好となった。

辻 晴雄

1986年シャープ社長に就任。前年のプラザ合意による円高不況を受け液晶を次世代の柱にすることを決断、世界に先駆け液晶ディスプレイ事業を立ち上げた。液晶の大型化、高画質化、フルカラー化などを進める一方、「液晶ビューカム」、携帯情報ツール「ザウルス」など画期的な商品開発も指揮、「液晶のシャープ」を築く。デバイス技術の向上と新商品とを密接に関連付けた市場創造型の技術開発戦略といえる。

担当者の目 藤吉雅春 Forbes JAPAN 編集長

日本電産の後継者候補が次々と退任する報道は失敗のようにとらえられている。

しかし、片山氏の言う「イノベーションの波」という商品・サービスの短命化と社会への連鎖反応を考えると、むしろ失敗を重ねるくらいでなければ変化に耐える強い企業になれないのではないか。世界で勝負した片山氏の話だからこそ説得力があり、この経験を学んでこそ、日本の新たなプレゼンスが築けるように思えた。

「家電芸人」の意外なルーツ

シャープの法被を羽織った吉本興業所属のお笑い芸人たちが、全国各地で量販店の店員たちが驚くほど次々と商品を売っていく──。そんな現象がみられたのは10年ほど前の2012年である。

きっかけは、2011年から吉本興業が始めた「あなたの街に住みますプロジェクト」。芸人たちを出身地などの47都道府県に住まわせて「地元のために笑いで貢献」して、自力で稼いでいくというもの。吉本興業とシャープの両社は2012年に創業100年を迎えるという縁があり、当時の片山幹雄社長と吉本興業が協業を始めたのだ。

以来、片山と吉本興業の交流は続き、日本電産の退社を機に9月、片山は吉本興業所属の文化人となった。その一方で2022年4月から東京大学生産技術研究所の研究顧問に就任。自ら起業し、Kconceptを設立。企業の経営コンサルタントとして活動をしている。

片山幹雄◎1957年、岡山県生まれ。東京大学工学部金属工学科卒業後、シャープ入社。液晶事業本部長、同事業部取締役等を歴任、太陽電池や液晶の研究開発に尽力した。2007年に同社最年少の49歳で代表取締役社長に就任。14年にシャープを退社、日本電産に入社。副会長最高技術責任者(CTO)に就任。22年に日本電産を退社、Kconceptを立ち上げる。

感想;

液晶ではシャープがトップを走っていました。

ところが政治のバックUpがなく、海外の企業に負けてしまいました。

企業の足を引っ張ったり、利権を得ることばかり考えている政治が、日本をダメにしているともいえるかもしれません。

日本企業の復活はあるのでしょうか?

それを憂い、未来への投資にお金をつぎ込む政治家は出てくるのでしょうか?

若者やシングルマザーの子どもへの投資、岸田首相は及び腰です。

防衛費は簡単に上げたのですから。

防衛能力の設備があっても、国は貧しく、若者は貧困にあえいでいる未来しか、見えてきません。

絶望<トホホ> ”春望 杜甫をもじってみました”

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます