木曜の夜は愛宕真福寺での「やすらぎ寄席」。

JR新橋の駅からテクテク歩いて15分弱、途中の田宮模型のアンテナショップが大リニューアルしていた。

今度ゆっくり見ようかと。

お噺の方は、

前座(生ぼう):「野ざらし」

この話は最後まで聞くと落ちが面白いのだが、なかなか最後までは行かない。

前座がこんな噺を掛けるとはそろそろ昇格かも。

立川ぜん馬師 :「たぬさい」

狸を助けてその恩返しにサイコロに化け指してバクチで大儲けを企む噺。

体調が悪い様で発声が気の毒な位弱い、少し休養してもらいたい。

立川志遊師 :「片ぼう」

ケチな大旦那が三人の息子を試すために自分の葬儀をどうするか聞く噺。

この噺の面白さは三人の兄弟の性格分けの面白さ、ぜん馬師匠が元気が

なかった分こちらで盛り上げた感在り。

立川雲水師 :「はてなの茶碗」

立川流では珍しく上方噺の人で、安定の面白さ。

Xでは結構毒気のあるポストをしているが、高座は至って上品なのが意外。

さて今回は最後の抽選会でハンドタオルを当てた。

X界隈でちょっと話題になっていた芝居「夢の泪」、本日鑑賞。

紀伊国屋サザンシアターなる400席弱の劇場で、ほぼ満員(95%位か)、年齢層や性別様々、知ってる役者はラサール石井さん一人だけ。

で、とても面白かった、ある種の感激さえ味わった、ともかく芝居として面白いし訴求力抜群だった。

(ネット界隈で大日本帝国礼さんをしている人々には是非ご一覧願いたい、そんな内容だった)

時代は戦後1年目の日本、極東軍事裁判の弁護人に選ばれた弁護士夫婦を中心に時代背景が引き起こすドラマを絡めて、ミュージカル3割&喜劇3割&法廷風シーン4割といった感じ。

法廷風シーンというのは弁護士夫婦の家の中で繰り広げられる議論が主体。

以前小林正樹監督の「東京裁判」やら「ニュルンブルグ裁判」と言う一級の法廷劇(「東京~」はドキュメンタリー映画)を観ていたので、この芝居の内容は結構ワクワク期待していたが、それとは別の意味で勉強になり面白かった。

そして正直な所「芝居」部分はとても良かったが、ミュージカル風の仕立ては迫力不足(歌唱力や声量)でちょっと我慢が必要だった。

よりよって最初の10分くらいは劇中に入り込めていなくて、そんな所に出てきた歌曲だったんでガッカリ感があったかも、でも幕が下りたら心底拍手喝采の気分にさせてくれた。

木戸銭は7000円と少し高いが、その価値は大有りでもう一度機会があれば観たい位、で、出来れば井上ひさしさんがご存命の頃にこの価値に気づきたかった。

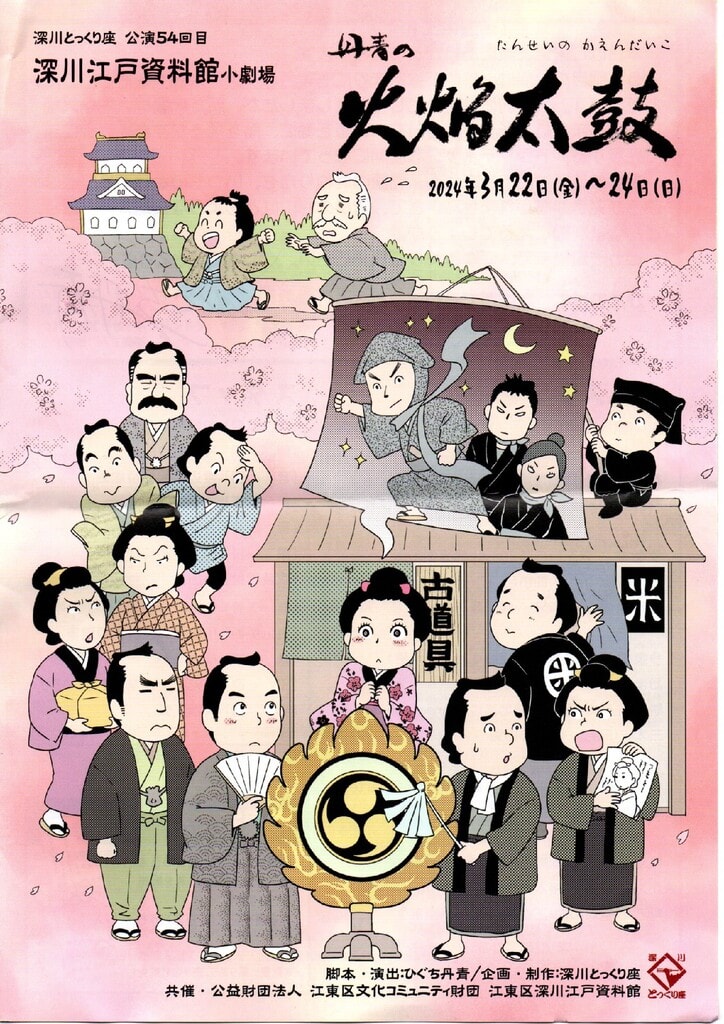

さてこれまでの生涯での芝居見物経験は、幼いころに観た村の公会堂のドサマワリ芝居、そして渋谷パルコで観た「12人の怒れる男:石坂浩二主演」、この間の深川トックリ座「丹青の火炎太鼓」に続いて4回目、木戸銭が高いのでそうそうは観れないがたまには良いかも。

そう言えば小学校の講堂で「タンポポ劇団」という巡回劇団が教育映画みたいな演劇を見せてくれたもんだがそれは除外。

こまつ座『夢の泪』ラサール石井さん、秋山菜津子さんコメント動画

18日(木)は朝からバタバタバタバタして夕刻ようやくひと段落、そして愛宕真福寺の落語会へ。

この会も2か月振りで、ほぼ立川流の追っかけ状態、ただ何となく。

今回は

前座(生ぼう):「初天神」

段々うまくなってきている様な気もするが、

雲水師:「看板のピン」

この人の語り口は上方落語そのもの、でもこの人のおかげでこの落語会に

通う様になった。(ばくち噺はそもそも面白い)

ぜん馬師:「肝つぶし」

初めて聞いた噺、この師匠の噺は聞いているといつのまにか意識が遠のいて

噺の中に引きづりこまれている。そして噺の中の間で周囲が「シーン」とすることが多々有り、

この場の空気がすごく好き。 大病を患って声がやせていて少々心配になる。

談幸師(トリ):「化け物使い」

この噺の面白さは人使いの荒い旦那と家に取りついた妖怪とのやり取り。

(以前、「落語ザ・ムービ」で大和田伸也が旦那を演じていた)

最後の抽選会で、今回は立派なエビせんべいの詰合せを当てた。

なにしろ3700円の代物だから木戸銭のほぼ倍返し、ということながら、この程度のラッキーで魔でも射したらチト合わない気もする。

今週は勧進相撲やら落語会やら何かと忙しかった、おまけに中日ドラゴンズは未だ首位にいる。

本日は深川という江戸らしい風情の小劇場で「丹青の火炎太鼓」なる芝居を観た。

結論から言うと生の楽しさと雰囲気を満喫して、出てくる全く知らない俳優さんのプロフェッショナルの芸を楽しんだ。

なにしろ一座の人たちがチケット販売からモギリ、案内となんでもこなしていて、帰りは俳優一同が帰る客に挨拶するとか、こんな風情はTV中継では絶対に味わえない。

実はチケットを買うときに、「どなたかの紹介ですか?」⇒「友人の紹介です、丹青さんのかたぎの友人の」⇒「え、かたぎ?!!」と売り場のネェサン(役者さん)などの一幕も。

〔内容〕落語「火炎太鼓」のプロットに、道具屋夫婦に年頃の娘がいて、太鼓の音に惚れた殿様と道具屋の娘が恋仲になってしまうと言う芝居らしい筋立てにして、適当に言葉遊びをちりばめてまとめ上げている。舞台は道具屋の家の中がメインで、ここに絡む登場人物が集結してドタバタやら言葉遊びが展開し’落ち’は秀逸。

プロの技という点で、どの役者さんも皆発声がしっかりしていて、こんな発声ができるのなら練習生になってみたいと思ったくらい。

実は最初の10分は「こりゃ~失敗だったかな~」などと思ったが、最後までみると非常に面白かった、と言うことはTV中継は実現困難ということか。

最近感じていることは、生(映画:映画館は生と考えよう、落語、そして芝居)は集まった人達の「これ観たい!という’気’」と言う得体の知れない物に包まれて自身が同化しているのかなぁ~、これを’演界’と言ってその力は〔演者の力〕×〔聴衆の期待〕に比例して〔距離の二乗〕に反比例する、などと。

(アイドル・ライブも、あの大きな武道館の最後列にでも高い料金払って引き寄せる力を、上手い事説明できる)

お昼にはこの地の名物の「深川めし」を食す、なかなか旨かった。

大粒のアサリと炊き込みご飯(たぶんアサリの出汁)、なんとも旨かった。

ものすごく子供の頃(多分小学校の低学年)、在所の村にドサマワリの芝居一座が公演してドサマワリ芝居を見た事がある。

二本立て+日本舞踊だったか、一本は’股旅もの’だった様な記憶が、そして舞台は公民館(公会堂と呼んでいた)の大広間みたいな所に舞台を設えて娯楽の少ない村人が大勢集まったもんだった。

さてその時の印象は「なんて化粧が濃いんだろう」という事しか覚えていない。

PS:木曜日は久々に近徹(貫徹、近徹、やや徹、終電の近徹)、金曜は寝不足ハイと問題発覚で落ち込んだ後プレゼンを大過なく終えてハイになっての乱高下の後の本日は体の節々が痛い、こんな時には「義太夫か浄瑠璃」だったかも。

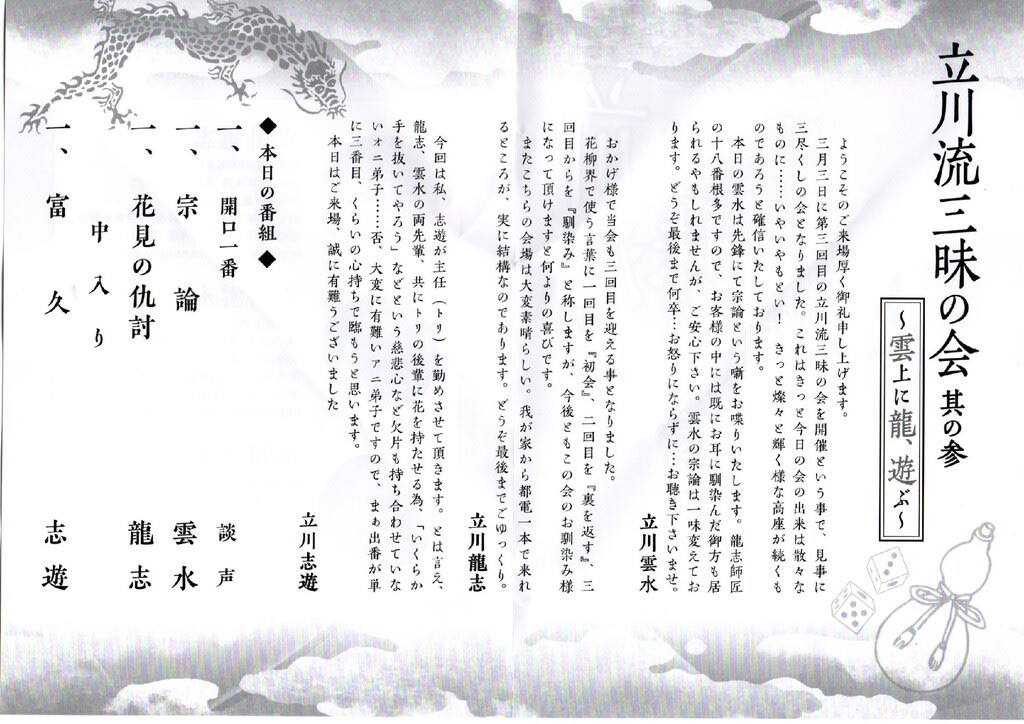

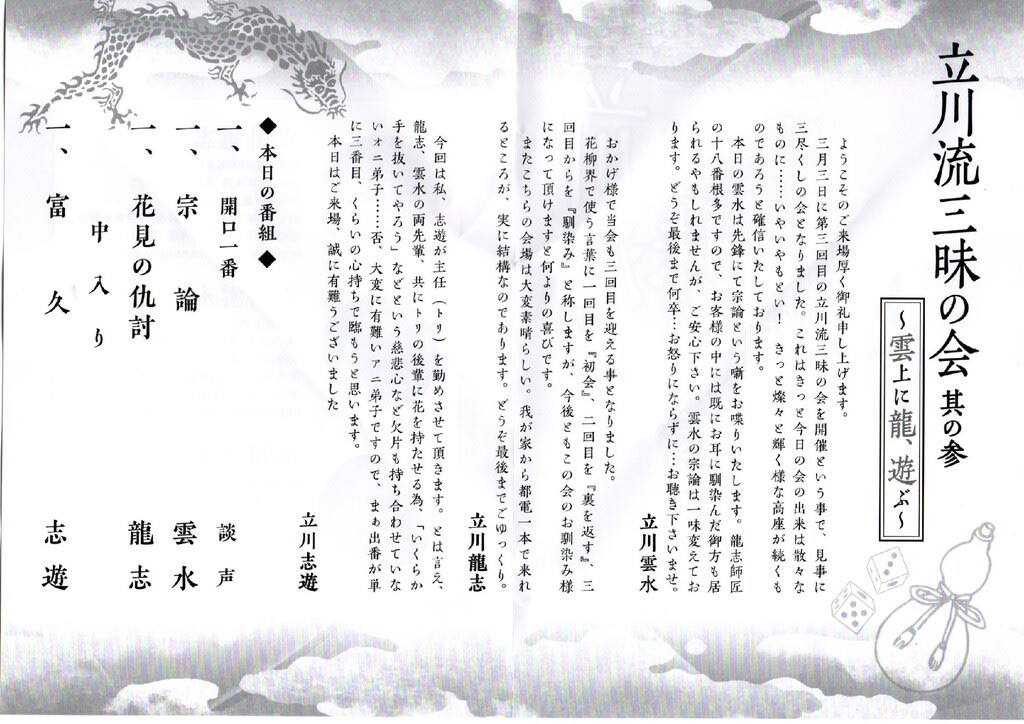

本日は西日暮里から一駅の町屋と言うところで「立川流三昧の会」なる落語会に行ってきた。

真福寺から始まった落語道、前回は浅草東洋館(昨年8月)で本日ので3回目とのこと。

約300名収容のホールがほぼ埋まっていたので結構な盛況だったと思う、それに噺家3人の芸に結構しびれた。

今回は前座が女性で、その名が立川談声(だんせい)と言うことで、のっけから笑わしてくれた。

前座:立川談声

「てんしき」、なかなか面白おかしく演じてくれて先が楽しみ。

雲水師:「宗論」

この噺の若旦那は宗教に凝り固まって、業を煮やした旦那と若旦那が宗教談義をする噺で、初めて聞いた。

この師匠らしく今風のクスグリを入れて結構笑わせえてくれたし、’言葉の遊び’を堪能した。

龍志師:「花見の仇討ち」

こんな所で季節を感じるのも良いもんだと。笑うよりも聞き入るタイプの噺家。

志遊師匠:「富九」トリ

この噺は酒で客をしくじった太鼓持ちがナケナシの一分で知り合いから富くじを買って、それが1番クジとなるものの、

その富札を長屋の火事で失くしてしまう。

やはりトリはトリ。

生でじっくり聞くと、4人がそれぞれの役どころを演じて何やかやでトリを引き立てる様なお題選びやら演出をしているのが良く分かる。

こういう所がナマのだいご味かも知れない。

この三人が交代でトリを務めるそうで、今後もこの会は追いかけようかなどと思う。

本日はお寺の本堂での落語会、仕事帰りの寄席見物(寄席ではないが)なんてのも贅沢で良いもんだと実感した日。

JR新橋からテクテクと虎ノ門ヒルズめざして歩いてテクテクテクテク20分くらいの所。

本日のお噺は、

前座(生ぼう):「だくだく」初めて聞く噺で、この生ぼう君も何と無く上手く

なっている様な気がする。

ただこの人は賢そうな顔立ちなんで滑稽噺は少し損をしている感有り、

長じたら結構な噺家になるかも。

雲水師:「ぜんざい公社」

この噺は春風亭龍昇師匠の新作かと思っていたら上方の古典が時代に則して磨かれた噺らしい。

(今でも桃太郎師匠が出していた様な気がする、「カラオケ病院」と混同しているかも)

この師匠らしく今風にクスグリ(例えば住民票の替りにマイナ・カードとか)を入れていて

新作も良いもんだと感じた次第。

(ここで前座君がメクリ:次の演者さんの名前が明示;を忘れて、

とか水だすのを忘れてとライブならではチョンボも観れた、がんばれよ~と心で叫んだ)

ぜん馬師:なんと「長屋の花見」

今日は春一番が吹くような暖かい日なのでこんな選択もありかと。

トリは談幸師:「二番煎じ」

典型的な冬の噺で、春の後というのが面白い。

結構な語り口と長唄の先生の所とか都都逸の所とか聞き所が満載で、

やはりトリはトリ、素晴らしかった。

終わりの抽選会で一番クジを引いて、見事にぜん馬師匠の手ぬぐいを当てた、これは良いものを頂いた。

土曜の夜と日曜の午後は芸人の芸(本物だと思っている)を堪能した。

先ずは日曜の午後、上野広小路亭という所で立川一門会で噺を聞いた、人の話を半日間聞くというのもなかなか大変。

途中で色物(漫談とか曲芸)を組み込んで一息入れさせてくれる、ともかく番組構成が良く練られている。

前座の笑王丸君は以前真福寺でも見たが、なかなかこれからが楽しみな若手で、聞いててハラハラ心配することが無い。

関心したのが「三増れ紋(みますれもん)」なる少し年増の江戸ゴマの姉さん、これが上手い事客いじりしてくれて芸もなかなか達者。

本人は「器量が売りで芸は二の次」と言っていたが、絶対に芸一で来ていると思う。

なお若手の新作落語も聞いたが、これが自身の体験に基づく創作らしく、少し新作を見直した。

(三枝のイメージで少し敬遠気味だった)

トリは雲水師で「崇徳院」、この噺もなかなか面白かった。

落語を生で聞くのは最近のことで、かつては「笑点」をはじめとして数多くの演芸番組があったが、ほとんどがバラエティ番組に同化して、NHKの「日本の話芸」が唯一のネタ元。

そして土曜の夜はインターネット番組で、松元ヒロさんの政治風刺小ネタと時事放談を。

松元ヒロさん、政権批判ネタが多くて地上波では無理そうなので、是非一度ライブを見てみたい。

昔は政治風刺ネタなんてのはざらで、牧伸二という漫談師が建設業界のお座敷に呼ばれて、

「♪あ~あ~やんなちゃった、あ~あ~驚いた、~略~、仕事はスローなその代わり、手間賃値上げは速かった♪」と唄ったところ、当時の建設大臣の河野一郎さんがげらげら笑ったとか、、、

(その昔に自伝で読んだので記憶違いがあるかも、いまじゃ批判される方の料簡が狭いからまず無理。)

サタデー・ナイト・Arc (Saturday Night Arc)【ゲスト・松元ヒロさん/裏金ズブズブ自民党/麻生太郎氏の裏話】

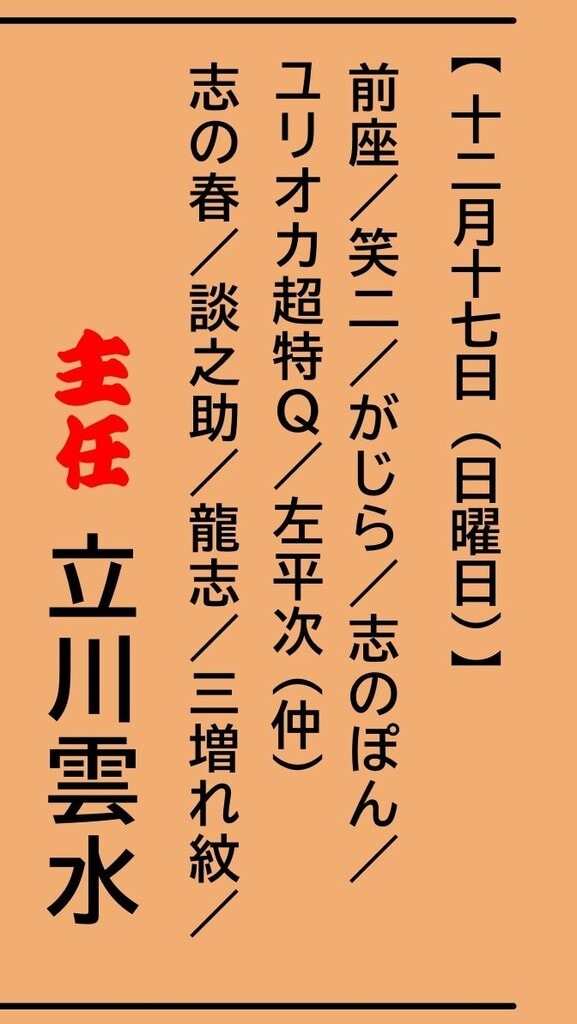

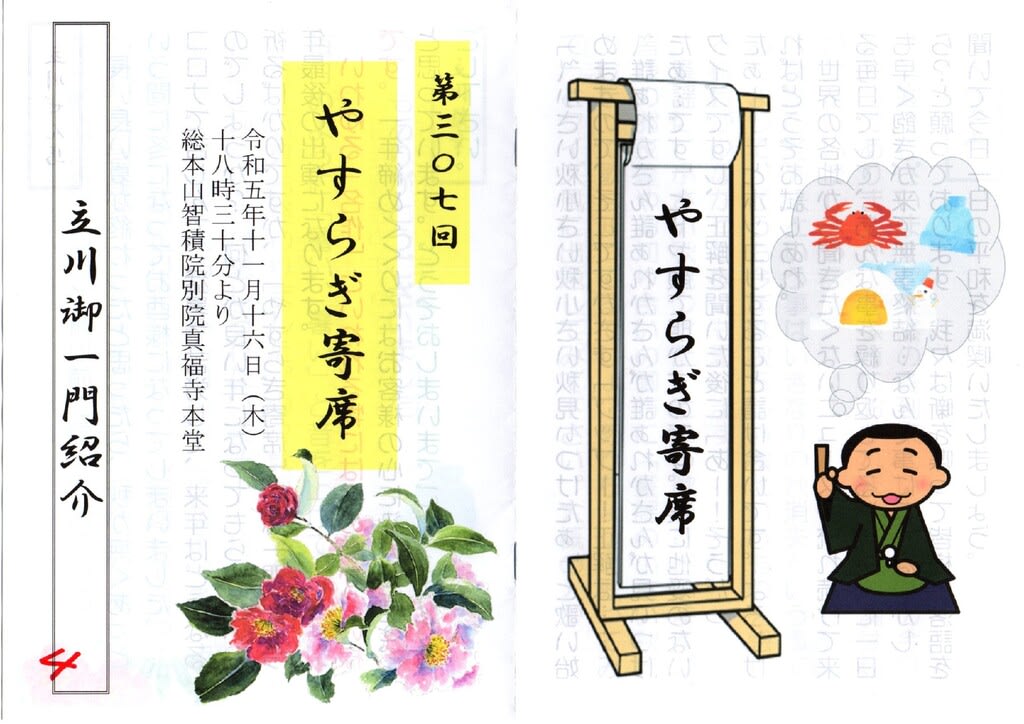

11/16(木)の夜は真福寺本堂での落語会「やすらぎ寄席」に、この会もなぜか恒例になっている。

毎月第三木曜に催され、立川流一門と三遊亭一門が交互に口座を務める仕組みで今年最後(11月だけれども!)の立川一門会。

以前三遊亭の高座も良かったが、何だか立川一門会に嵌ってしまった。

(前回9月)

なお今回は前座の「立川生ぼう」が「立川笑王丸」君に代わっていた、「小ぼう」君の成長ぶりも楽しみにしていたが。

前座(笑王丸):「こほめ」

個人的感想だけど、生ぼう君より上手いと思う。

雲水師:「厄払い」

やはり季節柄年末の話を聞くことになった。

そもそもこの落語会に嵌るきっかけとなったのはこの人のツィッターをフォローしたことから、辛辣な社会風刺の一言が見事。

なお語り口と内容は上方落語、立川流ならばチャキチャキの江戸噺かと思いきや、これが何となく面白い。

談幸師:「親売り」噺の内容は以下の通り。

親を知らずに育った夫婦が、新聞広告の「親売ります」の広告に接し、何とか親孝行の真似事でも良いから

買いたいと考えるが、百円という高額でいくら稼いでも88円までしか貯めることが出来ない。

そこで夫婦は買うことをあきらめて、この苦労して貯めたお金を売主に渡して親孝行の真似事をさせてもらおうと決心する。

大正時代の新作らしいが、今でも通用する良い噺で、今回初めて知った。

(キーワード:車引きの幸吉、親売ります)

ぜん馬師:「文七元結」

この噺をこの師匠から聞けるとは感謝感激。

この師匠は大病を患って声の張りが少々不足してるが、それを補ってあまりある情緒たっぷりな語り口で、

これこそが生の落語のだいご味と言うものだろうと思う。

文七がお店に帰って事の顛末を語るあたり(ここがこの噺の聞かせどころ)で、本堂に集まった約40人の聴衆がシーンと

静まり返って噺に聞き入る所なんかは、一種独特のフィールドがこの空間に満ちている様でもあった。

そして昨年の12月はこの師匠の「芝浜」で多いに感激した。

おまけの一枚は、アシェットの組み立てキット「トヨタ2000GT」のボディでそろそろ終わりに近づいた様子。

2か月振りに「やすらぎ寄席」@真福寺、前回は7月の暑い盛りで今回も蒸し暑かった。(9月も下旬なのに!)

今回は

前座(立川生ぼう):「堀之内」

粗忽者噺で、信心のために堀之内のお祖師様に行く男の滑稽噺。

この前座君の成長を観るのも楽しみの一つ、まだまだだなぁ~。

立川雲水師 :「雨乞い源平衛」(上方噺)

日照りの続く村で、かつての日照りの時に雨を降らせたという言い伝えのある家の子孫に庄屋が訪ね、その後偶然に雨が降り続くこととなる。

今度はあまりの多雨に災害を心配する庄屋がまたその子孫を訪ね、、、、、(今回初めて聞いた)

立川ぜん馬師:「中村仲蔵」

この噺がこの師匠から聞けるとはラッキー。

落語には芝居を扱った噺が沢山有り、これはその中でも人情話とも言える存在で大好きな一つ。

立川談幸師:「質屋蔵」

この噺も滑稽で面白い、やはりトリはこんな噺も良い。

ある質屋の蔵で幽霊が出るという噂が広がり、主人が臆病な番頭と出入りの職人の熊さんに調査を命じるが、二人とも臆病。

そして夜な夜な蔵の中で繰り広げられた光景とは、、、、

この噺は<主人が番頭に質屋の蔵と言うのはいろいろな怨念があると番頭に聞かせる所>

<丁稚貞が熊さんを呼びに行く下りと、叱られると勘違いした熊さんが過去の行状を白状する所>

<丑三つ時の蔵の中の光景:下げに至る>

のだいたい3段に噺が展開するもので冗長ながら聴き所が満載、で、やはり好きな噺。

実は昔、興津要著の古典落語全集を読みあさったせいでいろいろな噺が頭の中に入っている、当時は生で観るのはそれほど興味はなかったが、今となると圧倒的に生が良い。

同じ噺でも話者の違いとかが楽しめるし、この噺はこの人であの噺はあの人が良いみたいな楽しみ方も出来る。

そして古典落語は本で読んでも結構面白くて電車の中でクスクスした経験もある。ましてや噺家が節やら身振りで聞かせるのだからつまらない訳が無い。

(「節がつくだけ情けない!」:これは「寝床」の一説)

なお今回は最後のクジで結構な紅茶セットを頂いた。(どうもどこかの噺家さんの真打披露の引き物らしい)

本日は「立川流三昧の会」@浅草東洋館。

以前愛宕真福寺の「やすらぎ寄席」で広告を貰ってチケットを演者本人に申し込んで入手。実はチケット入手もeメールでの丁寧なやり取りを交わし、果ては直筆の便せん2枚の達筆な礼状、加えて昨日のリマインド・メールとか、それはそれはご丁寧な対応をして戴いた。あいにくと筆不精なんで返信はしなかったが。

さて、浅草・東洋館という所は何だかわくわくする様な所に立地し、如何にも小屋と呼んだ方が良い風情の所。(建物は鉄筋4階以上)

噺は、

前座:「たらちね」、語り始めはどうかな?と不安になったが、最終的にはそんな不安が吹っ飛ぶ位に上手いと思った。

久々にこの面白い噺を聞いた、なお噺家の名前は不明。

龍志師:「化け物使い」、この辺になると上手い、噺の中にどっぷりと浸かれて至福の時が過ごせる。

志遊師:「鰻の幇間」、真福寺で2度ほど聞いているが、談幸師とかぜん馬師の代打なので惜しい気がする、なおこの季節にこの噺はぴったり。

雲水師:「一文笛」、いつものことでトリは人情噺でたっぷりと聞かせてくれる、この人は上方の語り口なんだけども江戸前の立川流でいつも不思議に思う、真福寺で馴染み。

〔7月20の真福寺〕