●祭オタクの間で必ず上がる神仏分離の話題

祭りを見て歩き、古いものに触れるたびに話題に上るのが明治期に発せられた神仏分離令や廃仏毀釈令です。これらは、発布されたその日からガラリと変わるというよりも、それに先駆けた動きが処処に見られるようです。

今回は神仏分離に先駆けた動きを、千葉県流山市香取大神宮の庚申碑から読み取りたいと思います。

●明神から大神宮へ

香取大神宮は昔からそう呼ばれていたわけではないそうです。もともとは、創建と伝わる神護景曇二年(768)より経津主命と豊玉姫命を祀り桐斎殿と呼ばれ、やがて桐明神と呼ばれるようになったとのことです。もちろん創建年代をそのまま信じることはできませんが、香取大神宮の前の呼び名の前は桐明神と呼ばれていたことは確かです。

その後、文政五年(1822)郷主藤原利之が領主らとともに官(幕府?朝廷?)に神号を香取大神宮に改めることを申し出て認められたとのことです。「香取」としたのは、香取神宮にも経津主命が祀られていることからだと思われます。この時点で郷主藤原利之や領主は、記紀神話に傾倒していたことが窺えます。

そして、この大神宮号の取得が、当時行われていた庚申講のことが記された石にも現れていました。

↑香取大神宮

↑楼門中の随身像。仁王さんなどから神仏分離、廃仏毀釈を経て多くの神社の楼門が随身さんに変わりました。

●庚申碑の変化

庚申待ちをした記録が記された石をここでは、庚申碑と呼ぶことにします。ひとまず庚申信仰について、大塚民俗学会『日本民俗事典』(弘文堂)昭和47年、このサイト、ウィキpediaを参考に書いていきます。

庚申待ち

六十干支の庚申の日に行われる行事です。庚申の日の夜には、体内の三尸(上尸、中尸、下尸)の虫が人間の罪を天帝に告げ、天帝がその人間の寿命を縮めると道教では考えられており、それを防ぐために徹夜して見張るようになりました。

仏教や神道とも習合し、仏教式ではよく「青面金剛」が祀られました。また庚申が申(さる)であること、「三」尸の虫から、青面金剛の使いは「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿とされました。

香取大神宮の庚申碑

では、香取大神宮境内にある庚申碑を年代順にみていきます。

↑宮入り口左側の庚申碑 左からa,b,c,dとします。

↑宮入り口右側の庚申碑 左からe,f,gとします。

大神宮号取得前の庚申碑

まずは、大神宮号取得前、桐明神と呼ばれていた時代のものを見ていきます。

f

↑f 青面金剛

↑f側面 天明二年(1782)

d

↑d奉十庚申□諸願成就門(所?)

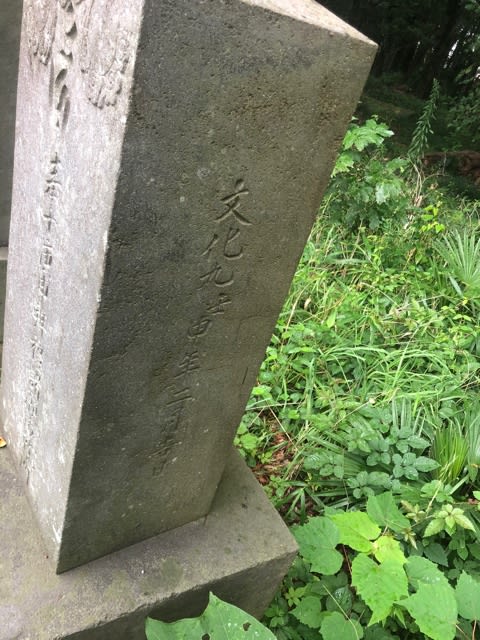

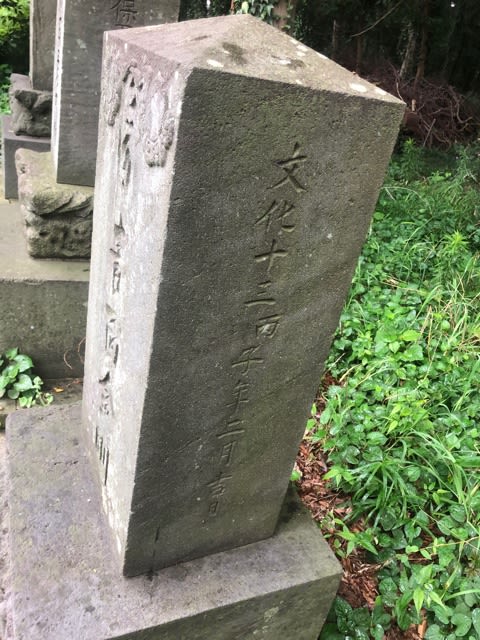

↑d側面 文化九年(1812)

c

↑c青面金剛

↑c 側面 文化十三年(1816)

g

↑g これは年代が分かりませんでした。

↑g これは年代が分かりませんでした。

青面金剛という仏教色を前面に出しています。青面金剛が書かれていないdも梵字が見られます。これは、他の青面金剛なものと同じなので、これもまた青面金剛を祀ったものと考えられます。最も古いf以外は三猿が下部にしつらえてあります。では、香取大神宮という神号を文政五年(1822)取得した後の庚申碑はどう変わるのでしょうか。

大神宮号取得後の庚申碑

大神宮号取得後の庚申碑

b

↑猿田彦大神

↑天保五年(1834)

e

↑e庚申 嘉永元年(1848)

↑e庚申 嘉永元年(1848)

a

↑猿田彦大神

↑安政七年(1860)

↑猿田彦大神

↑安政七年(1860)

大神宮号取得後のものは、青面金剛も梵字も全て消えました。その代わりに現れたのが、庚申の申(さる)や三猿の信仰から派生したと思われる、猿田彦大神の名です。大神宮号取得という記紀神話路線に香取大神宮が舵を切ってからは、庚申待ち行事も、青面金剛から猿田彦大神へと祀る神仏が変容したことが、庚申碑から分かりました。

一方で庚申待ちという行事自体は残り、それな伴う猿の重視は猿田彦大神の名と共に強くなったのかもしれません。

●さらに古いものから消えたもの

境内の中にはさらに古いものが残っていました。

謎の石

一応謎の石としておきます。次に述べる同型のものには二十三「宵待」とあることからこれもまた庚申碑だと思われます。

宝暦十三年(1763)のように十三を重視しているのが、興味深いところです。

二十三宵待

こちらは寛政二年(1790)のものです。二十三宵待ちとしているところから、庚申碑だと思われます。

消えたと思われるもの

この二つの庚申碑と思われるものは、建物型をしていますが、肝心の中身になるものが見受けられません。何か前に置かれていたのが、剥がされているようにも見えますし、剥がされてなくても何かを置くスペースがありそうです。そのヒントになるかもしれないものが、五百メートルほど南の神明神社の庚申碑にありました。

こちらは、屋根はついていませんがそれぞれ上の宵待ち石に近い時代のものになっています。見ると六本の腕を持った青面金剛と思われる尊像が彫られています。もしかしたら、上の宵待ち石にもこのような尊像が彫られていたのかも知れません。

↑宝永元年(1704)

↑寛政元年(1789)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます