PART14はこちら。

PART14はこちら。

さあ経験者は語りまくっております。

郵便局の年金保険と教職員共済の年金保険。これは毎年確定申告が面倒くさいです。自分の掛けた年金保険なのに、どうして課税されるのか……と。

郵便局の年金保険と教職員共済の年金保険。これは毎年確定申告が面倒くさいです。自分の掛けた年金保険なのに、どうして課税されるのか……と。

これは、普通、定期預金は利息に20%が課税され今や復興税も何%か納税しています。年金保険の場合、金利部分に課税されずに支給されるので、申告で、「給付額から掛金額を引いた部分×10%」を納付します。(理解はしているけどくやしい)

ただ、おかしいのは、その保険年金給付額も収入とみなされて、市町村民税に反映されるのです。私の市町村民税は夫よりも高いのですよ。年金はほぼ同じなのに。介護保険も結構高い。(65歳から納税しています。年額78,000円)

結論

いくらあれこれ考えても世の中思うようには行かない。

でもね、horiさんが年金を今の100万かいいのか、80歳の200万か?と言ってたでしょう?あれ、わたしも同感です。

人間の寿命はわからないし、200万もらえる頃に「認知症」になっていたらどうにもならないし……。

日常おいしいものを食べられて、たまに温泉に行ったり映画をみたり、外食したり、ゆっくり寝られるところがあれば良いのではないか……と。

……なんかすごく渋い結論になってます(笑)。でも、現職中から思い切りポジティブだった(そう見えましたよ)この先輩が、こんな境地に安住できるものでしょうか。次号もつづきます。これがまたお勉強になるんだ。

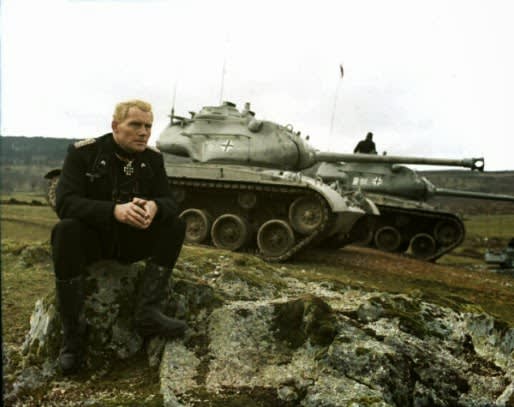

本日の一本は「遊星からの物体X ファーストコンタクト」

あの名作「遊星からの物体X」の前日譚。ちゃんとあのオープニングにつながるようにつくってあります。ま、ちょっとつっこみたいところもありますが。この作品のとりえは、ノルウェー基地のなかで、英語が通じる人間と通じない人間の齟齬が、物体と化した人間と化していない人間のコミュニケーションギャップにシンボライズしてあるあたりか。

PART13は

PART13は

PART12は

PART12は PART11は

PART11は PART10は

PART10は