バルマルシェ・コダマのステーキ

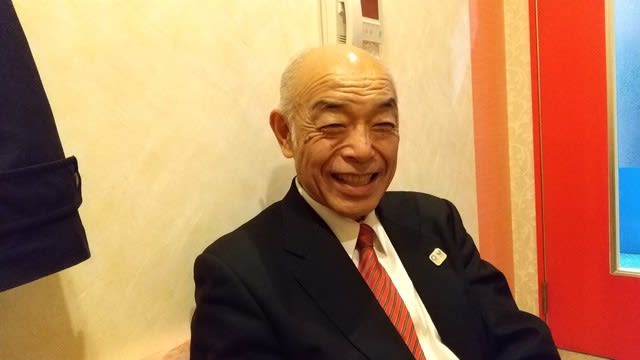

目黒駅アトレ目黒2の2階にステーキとロブスターのレストラン「バルマルシェ・コダマ」があります。

ランチ時にはとても賑わっております。このコダマの生ハムは美味しくてリーズナブルなのは、海外のスペインとイタリアの職人芸の肉加工品の会社の海外パートナーとして輸入総代理店となっている。

バイキングとして「生ハム」を好きなだけとって食べることができる。メインブッフェとして熟成骨付きショートロインステーキとアンガス牛のローストビーフを注文しました。サラダも好きなだけ食べれてとても美味しく賞味しました。