朝、露天風呂に浸かっているときはまだ雪がちらついていたが、

ホテルを出発するころにはすっかりやんだ。

ホテルから日光東照宮までは、車で15分ほどと、とても近い。

バスを降りると、堂者引きという案内人が出迎えてくれた。

これは1655年からある制度で、江戸時代には大名でも堂者引き抜きで参拝することはできなかったそう。

この人の説明のおかげで効率的に見て回れたし、ずいぶんいろんなことを知ることができた。

世界遺産「日光の社寺」は二社一寺(日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社)からなるが、

日光東照宮の名前が一番有名で、これに代表されるものとわたしはずっと思っていた。

時代小説で、将軍の日光社参というのがよく出てくるせいもある。

でも、じつは奈良時代に創建された輪王寺が一番古く、中心的存在だとここへ来て知った。

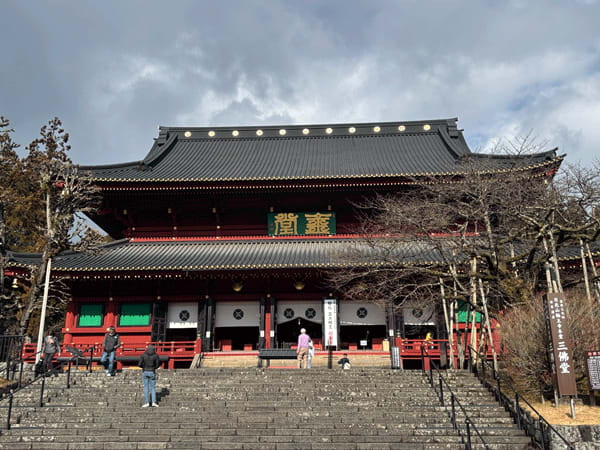

輪王寺の三佛堂

ここで本参りというのを体験

わたしたちがこの日最初の参拝者だということで、僧侶さまがすでに待機されていた。

(矢印の方)

中は撮影禁止なのだが、江戸時代には大名の石高によって座る場所が厳密に決められていたそう。

畳1枚前へ進むだけで10万石か、100万石か、って世界。

わたしたちのような平民がそんな場所に座って参拝しているなんて。

かつての大名たちが知ったらなんと思うだろう……

ここには、千手観音、阿弥陀如来、馬頭観音という3体のご本尊が並んでいる。

少し前に京都まで運ばれて、きれいになって帰ってきたばかりだそう。

僧侶さまの話はとても興味深かったが、おまけになかなか商売上手。

ふだんお札とかお守りとか買わないわたしだけど、「鬼門除」というお札を勢いで買ってしまった。

日光ではお札も派手だ。

今は、部屋の北東角に掛けてある。

これで、今年1年(明日から来年の節分まで)悪いことは起こらないだろう。

↑

なにぶん信じやすい質なもので

輪王寺のあとは、東照宮を参拝。

有名な三猿は神馬の厩舎の外側を飾っている。

これまで「見ざる、聞かざる、言わざる」しか知らなかったが、

これは人の一生を猿の姿で描いた8枚のうちの1枚だった。

きらびやかな陽明門

入るときは曇っていたのでそれほどではなかったが、

出るとき日が顔を出したら、金色の輝きがまばゆいほどだった。

これも有名な眠り猫

あと鳴龍というのもある。

本地堂という建物の中のある場所でだけ拍子木がものすごくよく響くのだ。

少し位置をずらすとまったく響かず、違いは明らか。

前夜に雪が降ったせいで、この日はとりわけ音がいいということだった。

案内人さんと別れたあと、五重塔の心柱を特別公開していたので入ってみた。

この制震システムは東京スカイツリーに応用されたそう。

のぞいてみると、心柱はたしかに礎石から浮いていた。

全部見るには半日以上かかると言われる日光世界遺産。

短い滞在時間でわたしが見たのはほんの一部でしかない。

とまれ、今回の旅で一番印象的だったのは、雪の降りしきる露天風呂だったな……

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます