「てんがらもんラジオ」245回は、

http://www.ustream.tv/recorded/92987422 です。

一日の経つのは早いものです、特に12月は、だからこんな「つぶやき」に目を向ける人は余り忙しくない人でしょう。それでマイクに向かった中学時代を思い出したことから話します。

何年生の時だったか、全校向けに作文を放送する時間があって、ある時私の作文を放送することになってしまいました。その時イヤイヤながら放送室に向かったことを憶えています。何故ならその作文はまったく気に入らないものでした。一夜漬けの間に合わせに書きなぐってきた、という気分が拭えなかったのです。

それと合せその作文を推薦したのがクラス一の悪ガキだったのです。卒業時には学校でも札付きになり、式にも出て来ずでした。そんな彼が何故この作文を推薦したのか、そんな気持も抱きながら廊下を歩きました。

今回話し手としてスタジオに座った経験を振り返った時、中学時代のこの記憶が蘇ってきたのは、「生で生を話す」ということにあったという思いです。あの作文が気にいらなかったのは書いた者の思いであって、書かれたものには間に合わせがゆえに一番感じたことが書かれていたのでしょう。あの悪たれが、こん畜生!と歯軋りしながら生きていたに違いない彼が、そんな所に何かを感じたに違いありません。

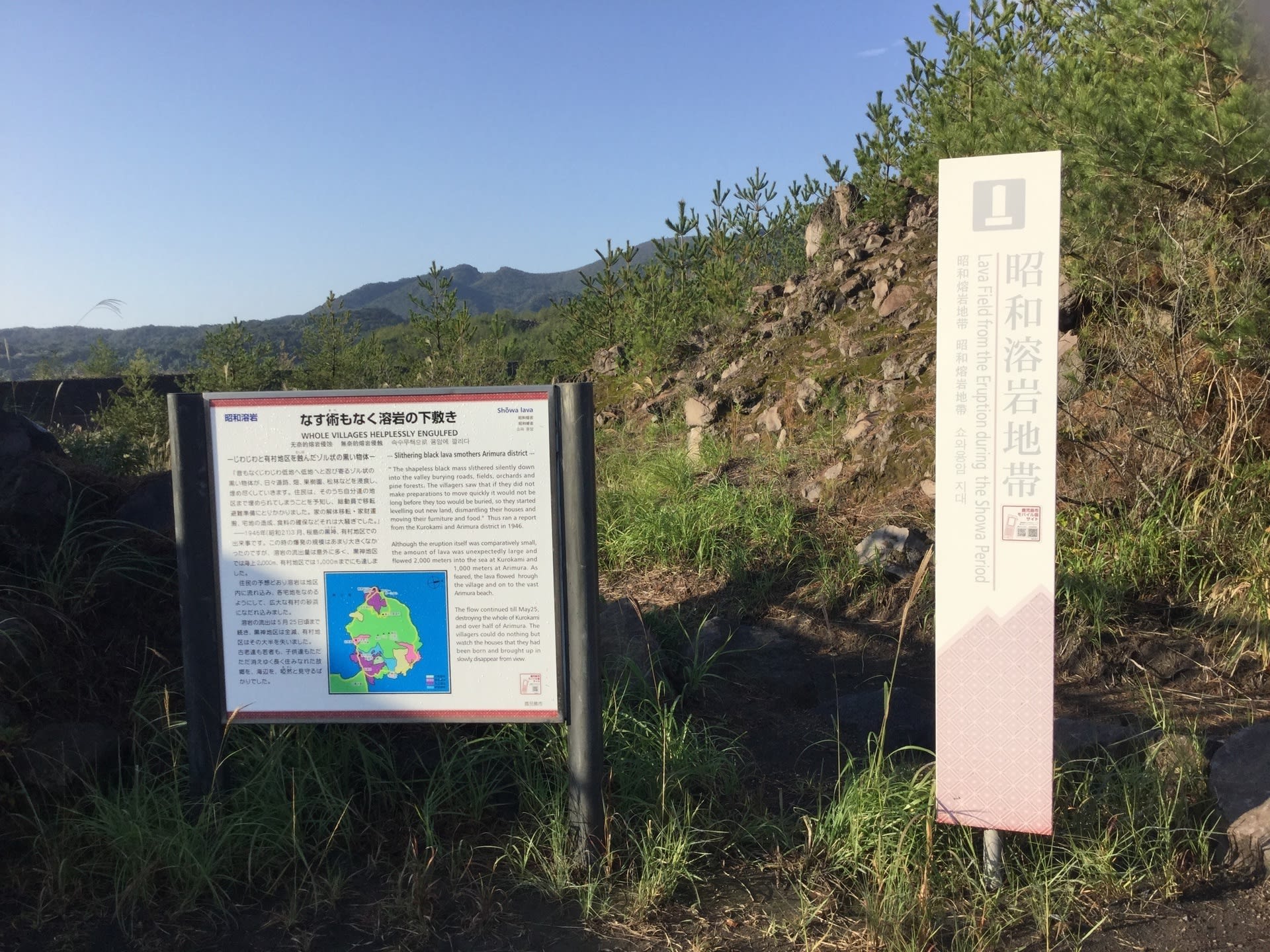

昨日の朝、ゲストらしく話せるようにメモ程度でも整理しておこうかと思いましたがワイコマさんが、案内したい所があるというので誘いに乗りました。そこが「昭和溶岩地帯」 です。

ここでの印象が今回の旅の集約になりました。

桜島をはじめとした自然の姿だけでなく花瀬望比公園、知覧、明治維新時の薩摩藩の動向などなど歩いて見て聴いて迫ってくるのはエネルギーです。大地のエネルギー、時代を転換させていく人間のエネルギーなどなど。最後に訪れた「椋鳩十文学記念館」、ここには同じエネルギーがもう一つの別の形をもって噴出していると思えます。それは刻々を生きているもの、生きてきた者の息吹を伝えてきます。

スタジオに座ると横に時刻が秒単位で表示されていきます。刻々を生きていることがここでは秒数字で示されます。ブログもまた刻々を生きている表れです、多くは1日を単位の積み重ね。「てんがらもんラジオ」は1週間周期の刻々であり「Chidoriのブログ仲間の旅」は一年の一度の触れ合です。

ブログの1日、ラジオの1週間、旅の1年、これ自体が私たちにとって生きている鼓動です。その鼓動は「FMぎんが」という放送機能によって支えられています。放送の生の現場に座って、私たちの鼓動を更に大きく広くするうえで有り難い場だと強く思えたゲスト出演・生の体験でした。

追伸、

mappeeさんの第一報です mappeeさんの鹿児島旅行その1