道の駅くどやまのバス停探しではあせりましたが、無事丹生都比賣神社に着くことができました。

色あせたアーチ形の橋がすてきです。

雨が時おりぱらつき、雨に濡れた橋が光っていました。

帰りにもう一度・・・

ここには、高野山開創に深いかかわりのある神様が鎮座する丹生都比売神社があります。

平成27年で高野山は開創1200周年を迎えましたが、丹生都比売神社は更に古く、日本書紀にも「天野の祝」と宮司に

ついての記述があって、およそ1700年以上も前からあると伝えられています。

祀られている神様は、

- 第一殿:丹生都比売大神(丹生明神)

- 第二殿:高野御子大神(狩場明神)

- 第三殿:大食都比売大神(気比明神)

- 第四殿:市杵島比売大神(厳島明神)

です。

この中で丹生明神と狩場明神こそが、高野山の二大聖地のひとつ、壇上伽藍にある御社にも祀られている神様で、

丹生都比売神社はその本社でもあります。

そして主祭神でもある丹生明神は、伊勢神宮の神様、天照大御神の妹で、稚日女命ともいいます。

この、「わかひるめ」は、「和歌山」の名前の由来にもなっているんです。

高野山の麓には紀ノ川が横切るように流れていますが、丹生明神は紀ノ川流域にある三谷に降臨、紀州や大和を巡って農耕を

広め、応神天皇によって天野の地を神領として寄進され、ここに鎮座しました。

そして狩場明神は、丹生明神の御子神になります。

「丹生神社」という神社は、全国に八十八社あります。

丹生都比売大神を祀る神社を入れるともっとあるのですが、実は祀られている場所と神様の名前にはある共通点があります。

それは、近くに水銀鉱脈があるということです。丹生都比売神社は、これらの丹生神社の総本社となっています。

「丹」という字は、丹砂(朱砂)という赤色の鉱石を意味していて、「丹」が生まれるところ、という意味で「丹生」という

名前がつけられています。

神社の本殿や鳥居は朱色ですが、「朱」は丹砂を顔料として作られます。神社に「朱」が使われるのは、血の色に近いこの色を

神聖視した古代人が、魔除けの力があると考えていたからです。

「朱」を司る丹生明神は、あらゆる厄災を祓い幸せへと導く強い女神として信仰されてきたんですね。

さらに丹砂は昔から色々と重宝されてきました。

丹砂を精製すれば水銀が採取できますが、水銀は多様な用途があります。

仏像の鍍金にも使われますし、金や銀を採取する際の触媒にも使われます。

また、大陸への輸出品でもあったので、丹砂は重要な鉱石でもありました。

なので、丹生明神は、昔から丹砂を生業で扱う一族に氏神として祀られてきたわけです。

宿泊の南峰庵は丹生都比賣神社のわきを通ってすぐの所にあります。

「客殿」というカフェは南峰庵のオーナーさんの客殿さんのお母さまがやっているということです。

客殿という名前は神社でお参りする人たちを迎える場所のことを意味するとのことです。それが

苗字となっている家の出身の方が宿を経営していて、古民家をリノベして、一日一組しか

利用できないところが気に入って、たまたま空いていたのでスケジュールを変更して泊まる

ことにしたお宿です。

宿に行く前にちょっとだけ寄り道して、神社裏の古い石造五輪卒塔婆群を見てから行きました。

石造五輪卒塔婆群

鎌倉時代末期(1293年)から南北朝時代(1336年)に、大峰修験者(山伏)がこの地で修法して建てたもので、

神仏習合を示すものである。

元は神社輪橋を渡った所に建っていたが、明治維新の神仏分離により現在地に移された。

その東には、光明真言曼荼羅碑が建っている。

寛文2年(1662年)建立で、正面の円形部分に下から時計の針回りに梵字で光明真言が刻まれている。

この頃から光明真言講が形成され、この形の碑が建てられるようになった。

脇の宿石厨子は、内部に葛城修験の本尊「役の行者」の石像が安置されている。

南峰庵

二人で1軒使えます。二階にも部屋があります。

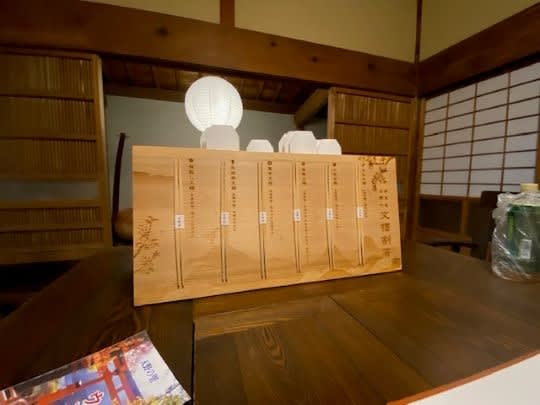

木のお箸の文様を選ぶことができます。

蓮根まんじゅう

やっぱりお酒が飲みたくなって、料理に合う日本酒をお願いしました。

友だちは若い頃は飲んでいたのに、今は全く飲まなくなっていてつまらない・・

メインディッシュの写真を撮り忘れたので、下のサイトから借りました。

南峰庵のオーナーさんの先祖が絵描きさんでこの古民家からみつかった絵だそうです。

雅号が南峰。

それでこの古民家を買い取って、宿にすることにしたとのこと。

「かくれ里」に丹生都比賣神社のことが書かれていますが、白洲正子さんを案内したのは曽祖父だと話してくれました。

私は2階の部屋にしました。

お食事もおいしくてTVもなく静かないい宿でした。

Oct,14 2023 Amano